発生しているかどうか心配だったツマキチョウも11時半ごろには姿を見せ始め、♂が♀を求めて飛ぶ姿が見られるようになった。アブラナなどの花に止まってゆっくり吸蜜する姿は少なかったが、カメラに収めることは出来た。

アブラナの花が咲くポイントへは、また後で戻ってくることにして、日本庭園の方へ歩く。咲いていてくれた枝垂れ桜や八重桜を眺め、日本庭園へ向かうと、ツツジが咲き、フジも咲いていた。

旧東京医学校本館を左に見て、日本庭園の北側から、ツツジが咲く丘を登って大きな木が茂る高台に着いた。大木に咲くトキワマンサクの白い花や、ツクシカイドウを見たり、数人の女性の方々が見ておられた雄株の木に実のなったオオモミジの説明を伺ったりした。

サクラは、ソメイヨシノは散ってしまい、サトザクラの一葉や普賢象が咲き残っていた。

26.藤棚とツツジ

日本庭園の池にかかる橋は藤棚になっていてフジが咲いていた。その手前にはアゲハが来ていたツツジが咲く。この時は青空が見えていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 16mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

27.旧東京医学校本館

きれいに刈りこまれたツツジの植栽が池に映っている。 この建物は、当初は東京大学の前身である東京医学校の施設として1876年に本郷キャンパス鉄門の正面に建てられたが、1911年に赤門わきに移築され、さらに1969年に小石川の現在地に移築された。国指定重要文化財となり保存修復され、博物館として一般公開されている。明治初期らしい擬洋風建築で、擬洋風建築としては昨秋訪れた滋賀県近江八幡市の白雲館を思い起こす。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入館手続きを要するが、館内も見学できるようだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 15mm ISO160 ) 露出補正 なし

|

|

28.ムラサキサギゴケ(紫鷺苔)

日本庭園の旧東京医学校本館の前の草地に、一面に可愛い花が咲いていた。和名は、花が紫色で、形がサギに似ていることからだそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 15mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

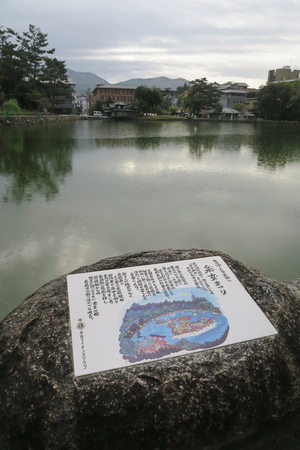

29.日本庭園東側

藤棚のある橋の上から日本庭園の東側を眺める。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 15mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

30.ツツジが咲く道

藤棚の橋を渡り北へ高台に向かって歩く。ツツジの群落が見えた。受付でいただいた園内案内図によればこの辺りにはキリシマツツジがあるはずだ。藤棚のそばに咲いていたケラマツツジに似ているが、さらに色が濃いように思う。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 10mm ISO1250 ) 露出補正 なし

|

|

31.旧東京医学校本館を見下ろす

振り返ると、 旧東京医学校本館の北東側の棟が見えた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 16mm ISO320 ) 露出補正 なし

|

|

32.カラスアゲハ

キリシマツツジにカラスアゲハ♂が飛来した。こんなに擦れていないきれいな春型のカラスアゲハを見るのは久し振りである。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 102mm ISO1000 ) 露出補正 なし

|

|

33.熱心な観察者

大きな木が茂る高台に上がった。カエデと思われる大きな木を見上げている4~5人のグループの女性たちがいた。何を見ているのかなと思い、その方々の視線の先を見る。この木はオニモミジ(別名 カジカエデ 梶楓 )といい、雌雄異株の樹木であり、雌株の木には実がなるが、雄株の木には実はつかない。しかし、このご夫人たちが見ているオニモミジの木は雄株でありながら、実が付いている。一対の翼果になっている。珍しいのだと教えてくださった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 105mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

34.オニモミジの実

右側の2枚の翅を広げたように見えるのが、オニモミジの実(翼果)だそうだ。その左にあるのが咲き終えた花だという。 wikipediaによれば、花期は4-5月。葉が展開する前に、長さ3-5cmの散房花序を前年枝の側芽から出す。花はふつう暗紅色で、雄花と比べ雌花の方が色が淡い。雄花序は花が5-15個垂れ下がり、花柄は長さ1-3cm、萼片と花弁が部分的に合着した長さ5mmになる鐘形の花被筒になり、雄蕊は7-10個で花被筒より長く、退化雌蕊は微小。雌花序は花が3-9個やや上向きにつき、萼片、花弁は5個ときに4個で合着せず、雄蕊はなく、子房は短毛が密生し、花柱は外曲する。果期は7-8月。果実は翼果で、黄褐色の長剛毛があり、分果の長さは2.5-3cmになり、翼果は鋭角に開くか、ほとんど開かない。雄株では雄花が、雌株では雌花が咲くのが雌雄異株だそうだ。と記されていた。また、ややこしいが、カエデ類の性には3タイプがあり、まずは雌雄異株。次いで雄株と両生花の株のある雌雄異株。最後にハウチワカエデのような雄性同株。このタイプはひとつの株に雄花と両性花がつくそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

35.オニモミジの葉

あとで確認できるよう葉の写真を撮っておいた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 30mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

36.トキワマンサク(常磐万作)

マンサクの花は春先に舞岡公園や保土ヶ谷公園などでよく見かける。しかし、こんな大きなマンサクの木は始めて見る。また、白い花が咲くマンサクを見たのも初めてだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 13mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

37.トキワマンサクの花

写真のような細長い4枚の花弁の花を咲かせる。花の色は、基本種はごく薄い黄色であるが、紅色の変種であるベニバナトキワマンサクがよく栽培されている。トキワマンサクは日本での自生は極めて限定的で、静岡県湖西市・三重県伊勢神宮・熊本県荒尾市で知られるのみだそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

38.ツクシカイドウ (筑紫海棠)

右の方に白い花が咲いているのが見えた。何かなと思って行ってみると、ツクシカイドウという札が架かっていた。カイドウと云えばピンクの花を想いうかべるが白い可憐な花が咲いていた。 環境省レッドリストによれば、日本では野生絶滅種である。熊本、大分に分布していたが、現在は絶滅が確認されているそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 12mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

39.モミジバスズカケノキ(紅葉葉鈴懸の木)

スズカケの木の大木が並ぶところへ来た。この木は モミジバスズカケノキという。スズカケノキとアメリカスズカケノキとの交配種だそうだ。大木である。現在街路樹として広く使われている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

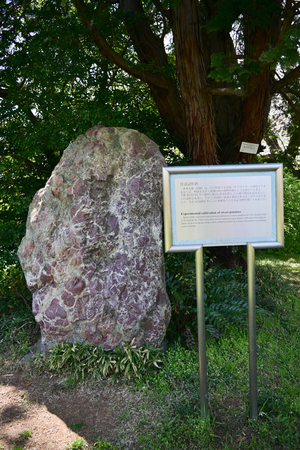

40.スズカケノキ( 鈴懸の木)

プラタナスの大木だ。この木は明治9年に導入された日本で最も古いスズカケノキだそうだ。ここにはスズカケノキ、アメリカスズカケノキ、そして、その交配種であるモミジバスズカケノキの、3種類のスズカケノキがある。樹皮は白っぽく剥離する。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 19mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

41.ユリノキ(百合の木)

スズカケノキの傍に樹高が高いユリノキがあった。ステンレスの立派な説明板には、「ユリノキ(モクレン科) ユリノキとシナユリノキはそれぞれ北米と中国に分布しており、近縁な種が隔離分する例にあげらます。この木は明治の初めの頃に植えられたわが国で最も古い株のひとつで、理学部植物学教室の員外教授として植物園で活躍した伊藤圭介が米国からもらい受けた種子を育てたものです。明治23年、大正天皇が皇太子の頃に御来園された際に、この木を見てユリノキと命名されたと言わtれています。」と記されていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

42.ツバキの品種 熊坂

ツバキ園に寄ってみた。このツバキは熊坂(C. japonica cv. Kumasaka)という園芸品種である。小石川植物園のホームページによれば、ツバキ属は日本・中国・ヒマラヤ・東南アジアに約120種が知られ、日本には4種1変種が自生している。お茶として栽培されるチャノキの他、ツバキ(C. japonica)はその花の美しさから日本では古くから親しまれ、多くの園芸品種が生み出されてきた。ツバキ園では、ツバキの園芸品種を中心に約80品種と、日本産種・外国産種をみることができるとあった。また、ツバキ園にあった「椿品種群」説明板には、園芸品種の多くはヤブツバキの突然変異体であるが、侘助など多種との間で生じた異種交配によって生まれた園芸系統もある記されていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

43.絞りのツバキ

始めて見るような咲き始めのツバキの花があった。ツバキの品種は私が思っていたよりはるかに多いのだ。このツバキは何という品種なのだろうか? 品種が書かれた札がない。「椿品種群」という説明札の隣に、「侘助椿の来歴」という説明札が立てられていた。「侘助ツバキは謎に満ちたツバキである。本品種は胡蝶侘助とも言われ、古く18世紀増補地錦抄にも記録が残る古い品種。(中略)近年様々な解析から、侘助品種群は中国産のヤブツバキ近縁種と日本のヤブツバキ近縁種との交雑して出来た有楽をルーツとすることが明らかになってきた。(後略)」と書かれていたので、これはその説明板の写真から、胡蝶侘助かと思って、帰宅後ネットで調べて見たところ、あるサイトで「胡蝶侘助」は、ツバキ園の一番奥の暗いところまで入って、「これは何というツバキか?」とひとつひとつ見て確認していかないと見つからないという記述があったので、私が撮った写真のツバキは胡蝶侘助ではないのだろう。ネットで絞りのツバキを検索してみたが、菊更紗(キクサラサ)、古金欄(コキンラン)、光源氏(ヒカルゲンジ)あたりかなと思えるが。難しい。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 43mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

44.サトザクラ(一葉) -1

一葉は先日訪れた新宿御苑でも見てきた。随分長く、散らずに咲いているのだなと思った。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

45.キヨスミミツバツツジ(清澄三葉躑躅)

キヨスミミツバツツジの特徴は、雄しべは10本、雄しべの花糸と雌しべに毛がなく、子房に長く白い毛が生えるとのこと。先日ギフチョウが飛来していたミツバツツジの雄しべは5本だった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

46.サトザクラ(一葉) -2

サトザクラの枝は、地面近くまで垂れて伸びている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 15mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

47.トウゴクミツバツツジ(東国三葉躑躅)

wikipediaには、関東の山地に多いことからこの名が付いた。代表種のミツバツツジとは違い、おしべが10本あり、主に5月中旬~6月上旬にかけて咲く。ミツバツツジよりも花期がやや遅く、標高の高い場所(概ね標高1000m以上)に見られる。平地では咲く場合は、早く咲くのだろうか。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 16mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

48.サトザクラ(普賢象) -1

普賢象はオオシマザクラを基に生まれたサトザクラ群のサクラで日本原産の栽培品種のヤエザクラだそうだ。名前の由来は、花の中央から出ている雌しべの先端が曲がっており普賢菩薩の乗る白象の鼻に似ているためという。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 16mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

49.サトザクラ(普賢象) -2

八重の花が咲くのを見上げる。wikipediaによると、東京の花期は4月下旬。開花が進むほど花弁が白くなっていき最盛期を過ぎると花の中心部が赤く染まっていく。命名の由来となった中央から2本出ている雌しべは正常な柱頭と花柱ではなく細い葉のように葉化していて生殖能力を失っており、結実できないため接ぎ木や挿し木でないと繁殖ができないそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 13mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

50.甘藷試作碑跡

享保20年(西暦1735年)に青木昆陽が、この地でサツマイモの栽培を試みた。この試作の成功により、サツマイモが全国的に栽培されることになった。この記念碑は大正10年(西暦1921年)にその功績をたたえて建てられたもの。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

51.オオバベニガシワ (大葉紅柏)

サクラを見て、植物園本館の方へ歩いて行くと20cmほどある大きな葉を付けた、目立つ小さな木があった。以前も見たことがあるオオバベニガシワだ。若葉のときは赤い色をしている。葉は成長すると緑色になるようだが、これはその途中というところなのか。5月にはさらに色が変わり始め、初夏にはすっかり緑色になるそうだ。いつもツマキチョウの時期に来ていると、それがわからない。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

52.植物園本館

正門からまっすぐ坂を上がっていくと、左側に、正門を背にして建つ位置にある。逆に私のように、サクラの林から正門へ戻るとき見えるこの建物の構成は左右対称で、中央には装飾のない列柱のある玄関が見える。建物は左右対称のウイングが横に伸びていく形で、中央には大きな窓が付き、中に階段が見える大きな塔がある。塔の横には象徴的な壁時計が付いていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

53.アカタテハとイラクサ

正門の手前まで坂を下りて、さあ、もう一度アブラナの花が咲くところへ行こうと歩き始めると、右手の草むらに何かタテハチョウが飛んできた。アカタテハ♀だ。そして開翅して止まった葉をみると、その食草であるイラクサのようだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 220mm ISO320 ) 露出補正 なし

|

|