21.天皇陛下の句碑 御製の碑

追分宿の入り口にある駐車場に、平成天皇陛下は皇太子時代にしばしば訪れられた石尊山に平成22年8月、秋篠宮ご家族とともに登られ、「長き年の 後に来たりし 山の上に はくさんふうろ 再び見たり」と詠われたと彫られた句碑があった。石尊山(1,677m)は浅間山の寄生火山で、ここ追分宿が登山口になっている。追分宿は北国街道(北陸道)との分岐点でもあり「追分」の名はこれに由来する。元禄時代には旅籠屋71軒、茶屋18軒、商店28軒を数え、飯盛女も最盛期には200~270人もいたとされるほど栄えた。また、民謡に多く見られる追分節の発祥の地である。後で行く旧脇本陣の油屋は、堀辰雄や立原道造、室生犀星らに愛され、堀辰雄の小説「菜穂子」、「ふるさとびと」に登場する牡丹屋という旅館はその油屋がモデルだそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

22.信州そば

国道18号の少し北側の旧中山道を小諸に向かって追分宿の街道がある。しばらく行ったところに「ささくら」という蕎麦屋があった。その時は通り過ぎたが、駐車場へ戻る道で小腹が空いたので入って、信州二八蕎麦を頼んだ。しっかりした蕎麦で美味かった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 12mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

23.旧本陣跡

追分宿の旧本陣跡に高札場があった。昭和58年に寛永10年(1633年)の古文書等から復元されたそうだ。写真の高札は複製品で、現物は追分宿郷土館に保管展示されている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

24.曹洞宗 泉洞寺 山門

さらに進むと右側に路地があって、門があり、寺院が見えた。曹洞宗 泉洞寺という。山門前の石柱には「 不許山門入葷酒」と彫られていて、臭気の強い野菜は他人を苦しめるとともに自分の修行を妨げ、酒は心を乱すので、これを口にしたものは清浄な寺内にはいることを許さないという意味だそうだ。禅寺で「不許葷酒入山門」と彫られているところが多い。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 18mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

25.泉洞寺 境内

今から約410年前の、慶長3年(1598年)3月、上州(現在の群馬県長野原町)常林寺第5世・心庵宗祥禅師によって開創された。小説家「堀辰雄」が生前好んで散歩したところとしても有名だそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

26.泉洞寺 本堂

泉洞寺は、寺名「仙洞寺」であったが江戸時代、火災に遭遇したことから、火災等の災難を除けるようにと祈願して「仙洞寺」から、水を持って寺を守る様にと「泉洞寺」と改名して寺の安全を願ったと伝えられる。本尊は聖観世音菩薩。この寺の大本山は福井県の永平寺、横浜鶴見の總持寺になる。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

27.泉洞寺 卓球慈光地蔵尊

本堂に向かって右側に、まだ真新しい一風変わったお地蔵さんがあった。近くへ行って見ると「卓球慈光地蔵尊」との札がある。その左側にはほうきのようなものを持ち、眼鏡をかけた氷環慈石地蔵尊(通称カーリング地蔵)なる像が立っていた。その他、勉強をしている地蔵、お酒を持っている地蔵などユニークな地蔵もあったが、いかがなものか。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 21mm ISO160 ) 露出補正 なし

|

|

28.泉洞寺 鐘楼

大みそかには夜11時半から、450貫の除夜の鐘を撞くことができるそうだ。約400個の手作り灯明が参拝者を迎え、お守りや、松本ダルマなどの縁起物が用意されるという。泉洞寺から、駐車場へと戻る。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 14mm ISO640 ) 露出補正 なし

|

|

29.油屋旅館

中仙道軽井沢追分宿で脇本陣であった旧油屋は、昭和13年に現在の位置に移転してから80年、堀辰雄・立原道造・加藤周一に代表される文士・知識人たちが好んで執筆に利用した宿として、多くの作品の舞台となった旅籠だった。現在、NPO「油やプロジェクト」が活動の拠点とする「文化磁場油や」となっている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 18mm ISO320 ) 露出補正 なし

|

|

30.油屋旅館 追分古盤堂

薦められて油やの玄関を上がると、左回りの回廊になっていて、1階の廊下や部屋にはいろいろな展示があった。その一つに、私も聴いたことがある古いレコードジャケットが展示されていた。60年代ロックとジャズを中心に店主のコレクションから名盤珍品を展示販売するそうだ。他にも、器の店、磁器や彫刻の個展、草木染め、木工、また、絵画、版画などのファインアートなどの展示、販売がなされていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO2500 ) 露出補正 なし

|

|

31.油屋旅館素泊まりの宿

油や旅館は平成24年に「油やプロジェクト」を開始し、その由緒ある本館2F・和室5部屋を素泊まりの宿として再び泊まれるように修復・改装されている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/125秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

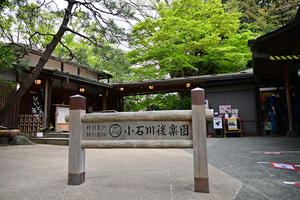

32.堀辰雄 文学記念館

軽井沢に別荘を構えて晩年を過ごした堀辰雄の旧居跡に、1992年に仮開館し、1993年に開館した[。事業主体は軽井沢町である。wikipediaによれば、 記念館には旧居、堀の亡くなる直前に完成した書庫の他、堀の生涯と文学の背景を紹介した常設展示棟(堀多恵子未亡人が長く住んでいた別棟)、直筆原稿や研究資料などが保存され資料の閲覧や企画展・講演会などの催しが行われる閲覧室などがあり、2001年には広大な庭に堀の直筆の文学碑が建立された。収蔵資料は約3500冊に及ぶ蔵書、直筆原稿、初版本、初版雑誌、写真、書簡、硯箱などから構成され、企画展などで展示されているという。私たちは入館しなかった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 14mm ISO1000 ) 露出補正 なし

|

|

33.軽井沢 白糸の滝 -1

追分から軽井沢に向かい、中軽井沢から左に入る。国道146号線を鬼の押出し方面への道との分岐路の手前を右に、白糸ハイランドウェイという有料道路に入る。追分宿から30分ほどで白糸の滝の駐車場に着いた。車の数が多く、若い人たちがたくさん来ていた。駐車場から人が行きかう道を少し歩いて滝に着いた。富士山の白糸の滝より、スケールは小さいが、整った形をしていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 12mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

34.軽井沢 白糸の滝 -2

富士山の白糸の滝とは少し趣が違うが、そう長居をするところではない。白糸の滝と称される滝は全国各地にある。軽井沢の白糸の滝は、千曲川の支流のひとつである湯川の源流で、上流に川が存在せず、浅間山の伏流水が岩盤の間から湧き出して滝となっているため、雨の後でも水が濁らないそうだ。幅70m、高さ3mある。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 12mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

35.旧軽井沢を歩く 軽井沢教会/軽井沢幼稚園

白糸の滝から30~40分走っただろうか、この日の宿、「軽井沢本通り」から「万平通り」をちょっと入ったところにある「ホテル音羽の森」に着いた。午後3時過ぎだったが、ホテルにチェックインをして、旧軽井沢を散策する。「旧軽井沢銀座」の通りを歩いていくと、右手に「日本キリスト教団 軽井沢教会」、「軽井沢幼稚園」という看板が掛かった建物があった。創立115年を迎える歴史ある教会だそうだ。設立当初(1905年)は「軽井沢合同基督教会」として発足、現在は、日本基督教団に所属するプロテスタント教会として地域の宣教・伝道活動を行っている。毎週日曜日には礼拝を行っており、誰でも自由に参加できる。現在の会堂(写真)は1929年(昭和4年)に献堂、設計はウィリアム・メレル・ヴォーリズ氏で、軽井沢に幾つか残っているヴォーリズ建築のひとつという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

絞り優先オートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 19mm ISO640 ) 露出補正 なし

|

|

36.聖パウロカトリック教会

左手に「チャーチストリート」という新しい商業施設があり、そこを通り抜けると「水車の道」という通りの向こうに教会が見えた。この教会は1935年(昭和10年)に英国人のワード神父により設立され、米国建築学会賞を受賞したアントニン・レーモンドが設計を担当した軽井沢の歴史的建造物の一つであり、聖パウロカトリック教会とも呼ばれる。堀辰雄や川端康成の小説にも登場する。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

絞り優先オートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 14mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

37.聖パウロカトリック教会のキリスト像

この教会で結婚式を挙げる人たちも多いようだが、挙式をしたカップルを祝福するようにイエス・キリスト像が立つ。教会の設計者アントニン・レイモンドのノミエ夫人が造ったといわれている彫像だそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

絞り優先オートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 25mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

38.聖パウロカトリック教会の聖母子像

建物正面の三角屋根にはめ込まれたマリア像と、その頂に輝く十字架が有名なようだが、教会の門の右側には写真のような聖母子像があった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

絞り優先オートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO1250 ) 露出補正 なし

|

|

39.土屋写真店

「土屋写真店」というのがあった。軽井沢の歴史を知ることが出来る写真が展示されている。 もとは小林一茶も泊まった軽井沢宿の旅籠だったが、明治39年(1906年)に写真館として創業したそうだ。 軽井沢の昔の写真が手に入る店として有名である。 モノクロ写真が展示され、多くの人が写真を見ていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

絞り優先オートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 13mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

40.軽井沢写真館

しばらく行くと、また写真館があった。「軽井沢写真館」という。この建物も木造のレトロな雰囲気で、歴史を感じる。建物だけでなく、店内に揃えられているレトロな衣装を着て、写真撮影ができるのだ。「軽井沢写真館」は35年前から豪華なドレス姿で撮影をしてくれる写真館だそうだ。店内を覗いてみるとたくさんレトロなドレスが揃っていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

絞り優先オートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

41.つるや旅館

「旧軽井沢銀座通り」もかなり奥まったところに、「つるや旅館」があった。ホームページによれば、つるや旅館は江戸時代初期に、中山道の宿場町軽井沢宿の休泊茶屋、旅籠鶴屋として開業した。明治に入り、宣教師たちの軽井沢への往来が始まると、つるやは旅館業に転じ、日本風の建物のまま、西洋風な雰囲気を取り入れた。その後、大正には、多くの文人たちが泊った。芥川龍之介、室生犀星、堀辰雄らが、暖かな雰囲気の中で執筆したという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

絞り優先オートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 16mm ISO2000 ) 露出補正 なし

|

|

42.神宮寺

「つるや旅館」のところから引き返すことにした。しばらく行くと右手に神社があったのでお参りしていく。wikipediaによれば真言宗智山派の寺院で 山号は表白山、院号は釈迦院。本尊は大日如来。碓氷峠にある熊野神社の別当寺であった。元々は、旧碓氷峠の熊野神社付近にあったが、寛文2年(1662年)に現在の地に移されたという。春には推定400年の枝垂桜が咲くお花見スポットとしても有名なのだそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

絞り優先オートで撮影 ( f2 1/1000秒 11mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

43.ピレネー犬

郵便局のところまで来ると、真っ白い ピレネー犬を2頭を連れてこられていたご夫婦に会った。実はこのご夫婦と愛犬たちには、今日追分宿でお目に掛かりご挨拶している。写真に写っているそのうちの1頭は左の後ろ足がない。骨頭壊死で失くしたと話してくださった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

絞り優先オートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

44.公衆電話ボックス

「軽井沢本通り」と「離れ山通り」が交差するロータリーに写真のような公衆電話ボックスがあった。軽井沢を感じさせる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

絞り優先オートで撮影 ( f2 1/1000秒 11mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

45.公衆トイレ

これは「軽井沢本通り」で見かけた公衆トイレである。「軽井沢銀座」から「軽井沢本通り」に戻ってきて、軽井沢駅方面に進んだところにある。軽井沢観光振興センターの建物の左側にある。9年ほど前の時点ではこの場所に公衆トイレがなく、一番近い公衆トイレもここから歩くとそこそこ距離がある「旧軽井沢公衆トイレ」とトイレ環境はよくなかったようだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

絞り優先オートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 13mm ISO500 ) 露出補正 なし

|

|

センニチコウで吸蜜するクロマダラソテツシジミ♂ 2020年11月2日 横浜市保土ヶ谷区

センニチコウで吸蜜するクロマダラソテツシジミ♂ 2020年11月2日 横浜市保土ヶ谷区