9月30日の夜から10月1日の未明にかけて、台風24号が列島を駆け抜け、横浜でも強風が吹き荒れた。風で飛ばされた何かがガラス戸に当たる音で午前1時半ごろに目が覚め、3時間ほど起きていた。

10月1日は、風も収まり快晴となったが、都会には後遺症が残る。

翌10月2日もさわやかな秋晴れとなった。以前から行ってみたいと思っていた小金井公園の江戸東京たてもの園へ車で出かける。第三京浜、環八、五日市街道を走って1時間20分かかかって、午前10時少し前に駐車場に入った。

小金井公園の中を200mほど歩いて、江戸東京たてもの園の入口へ。昭和15年の紀元二千六百年記念式典の式殿で翌年、皇居前から移築された旧光華殿がビジターセンターになっていて、そこで入園料を支払って中に入る。まず、ビジターセンターで開催されていた特別展「東京150年 都市とたてもの、ひと」を見る。

そして、外に出て野外に移築されて復元、保存、展示されている建物や展示物を見て歩いた。外観だけでなく、建物の中に入って見られるのが良い。三井八郎右衛門邸や、高橋是清邸の中を見るのに、少々時間がかかった。

園内を一巡して、小金井公園のコスモスを見に行った。コスモスが咲くところは2か所あるが、いずれもまだ咲いている花は少なく、台風24号で倒れてしまっていた。

|

1.都電と江戸東京たてもの園

自宅から第三京浜、環八、井の頭通り、五日市街道と約1時間半ほど走って、予定通り午前10時少し前に小金井公園の駐車場に車を入れた。平日なので駐車場はガラガラだった。駐車場から200mほど、江戸東京たてもの園のフェンス沿いに歩く。フェンスの鉄柵の間からは江戸東京たてもの園イースト・ゾーンを垣間見る。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 18mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

2.伊達家の門

入口となっているビジターセンターに向かって歩いていくと江戸東京たてもの園内右手に伊達家の門があった。旧宇和島藩伊達家が大正時代に東京(港区白銀二丁目)に建てた屋敷の表門だそうだ。右手に起り屋根(むくり屋根)の片番所が付き、大名屋敷の門を再現している。対照となる中国や大陸から伝承された反り屋根は、その独自の曲線が格式や荘厳を表現しているのに対して、むくり屋根は、低姿勢、丁寧さを表現していると言わる。2016年10月に犬山へ行ったときに起り屋根の商店を見てきた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 14mm ISO160 ) 露出補正 なし

|

|

3.ビジターセンター 旧光華殿

ビジターセンターの中に入って、65歳以上ひとり200円の入園料を支払い中に入る。この建物は1940年(昭和15)に皇居前広場で行われた紀元2000年記念式典のために建設された。翌1941年(昭和16)に小金井大緑地(現在の小金井公園)に移築され光華殿と命名された。そして、1993年(平成5年)3月28日の江戸東京たてもの園の開園にあたり、そのビジターセンターとして改修されたとのこと。館内で「東京150年-都市とたてもの、ひと」が開催されていたので、見ていく。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 12mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

4.ボンネットバス

「東京150年-都市とたてもの、ひと」 を見終えて、ビジネスセンターを出て、西ゾーンのたてものを見ていく。はじめにビジネスセンターのすぐわきに野外展示物の一つであるボンネットバスが置かれていた。 このボンネットバスは、個人所有の車両だそうだ。東京都とは関係ないが、映画撮影用にかつての都営バスをイメージさせる色に塗られ、方向幕にも「上野広小路」と表示されている。 そしてこのボンネットバスはいすゞ製4輪駆動TS11型を改良し、1952年から製造された車両のようだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 34mm ISO640 ) 露出補正 なし

|

|

5.三井八郎右衛門邸 玄関

三井八郎右衛門邸は戦後財閥解体を経て、占領が解かれた1952年(昭和27)に、第11代三井総領家当主三井八郎右衛門高公のときに港区西麻布に建てられた。高公の死後、江戸東京たてもの園に移築復元され、1996年(平成8)から公開されている。ここは玄関っである。玄関から邸内に上がり、見学することができた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 11mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

6.三井八郎右衛門邸 食堂

本邸の再建に際して、主に京都の油小路邸の奥座敷や大磯別邸(城山荘)の部材を用い、旧今井町邸からは焼け残った土蔵や正門、庭石等が、また世田谷区用賀にあった三井家関連施設からも部材が集められたという。昨年11月に大磯の旧三井邸別邸地区へ行った。写真は食堂である。食堂や客間の襖や障子、戸袋に描かれた絵の多くは、森寛斎など四條円山派の画家の手によるものだそうだ。森寛斎は円山応挙の流れをくむ日本の幕末から明治時代に京都を中心に活躍した絵師、日本画家である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/125秒 11mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

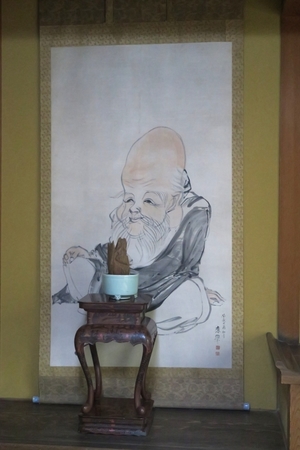

7.三井八郎右衛門邸 客間

客間と食堂から構成される書院部分は柱から建具、天井まで旧油小路邸の部材で構成され、玄関まわりに見られた昭和戦後のモダンさはなく、明治の重厚さが溢れる空間になっているといわれる。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/125秒 11mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

8.三井八郎右衛門邸 シャンデリア

2階に上がると廊下があり、仏間があった。仏間は撮影禁止となっていた。仏間の前の廊下には天井からシャンデリアが下がっていた。日本初の銀行である第一国立銀行にふたつあったシャンデリアの片方だという。第一国立銀行は日本橋兜町にあった三井組ハウスにあり、1897年(明治30)に取り壊されたが、その際にシャンデリアを引き取って保存したという。このシャンデリアは、ここに移る前は、大磯の別荘「城山荘」で使われていたそうだ。大磯時代は3階ぐらいの高さを持つ吹き抜けの居間に下がっていたが、ここでは高さが足りないので、この部分だけ二重折上格天井(にじゅうおりあげごうてんじょう)という、最高級の格式を持つ天井になっている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/320秒 17mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

9.三井八郎右衛門邸 鶏のつがい

この板戸の鶏のつがいの画は素晴らしいと思って、思わずカメラに収めた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/80秒 10mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

10.三井八郎右衛門邸 庭

1階の食堂、客間のある書院部分を背に、庭を眺める。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

11.農家 吉野家 玄関

これは江戸時代の後期に建てられた建物だそうだ。パンフレットによれば吉野家は江戸時代に野崎村(現在の三鷹市野崎)の名主役を務めた家といわれ、式台付きの玄関や付書院のある奥座敷に格式を見ることができるという。式台は、もともと武家住宅において身分の高い来客を迎えたり、草履などを履かずに駕籠に乗るための板張りの部分で、いわゆる表の玄関に設けられていた。農家の式台付き玄関は珍しいらしい。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 11mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

12.農家 吉野家 内部

吉野家は武蔵野郷土館時代の1963年(昭和30年)に移築復元された。建物の内部では昭和30年代ごろの農家の生活が再現されている。声をかけて、写真を撮らせていただいた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/100秒 13mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

13.デ・ラランデ邸

新宿区信濃町にあった西洋式住宅である。1階部分は明治時代の気象学者、物理学者である北尾次郎所為が自邸として設計し田と伝えられる平屋建ての洋館だった。パンフレットによれば、1910年(明治43)年ごろドイツ人建築家ゲオルグ・デ・ラランデにより3階建てとして大規模に増築されたそうだ。その後、何回か所有者が変わったが、1956年(昭和31年)からカルピス株式会社の創業者三島海雲氏が住んでいて、1999年(平成11)まで新宿区信濃町に建っていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1800秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

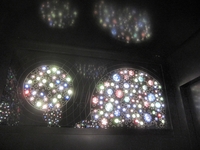

14.デ・ラランデ邸 内部 -1

1階中央の半円筒形サンルーム付きの部屋はなかなか素晴らしかった。シャンデリアが見事である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO2500 ) 露出補正 なし

|

|

15. デ・ラランデ邸 内部 -2

この1階のアンティーク調の部屋は食堂だったところだろうか。今は武蔵野茶房というカフェになっている。珈琲、紅茶、ビール、そしてカルピスがメニューにあった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO2000 ) 露出補正 なし

|

|

16.旧自証院霊屋

自証院(1620年代頃 - 寛永17年8月21日(1640年10月6日))とは、江戸幕府3代将軍徳川家光の側室で、千代姫(尾張藩主徳川光友正室)の生母。通称はお振の方のこと。長女・千代姫出産後。 体調を崩し、3年後の寛永17年(1640年)8月21日に死去した。法名は自証院殿光山暁桂大姉(じしょういんでんこうざんぎょうけいだいし)という。榎町の法常寺に葬られた後、慶安5年(1652年)現在の新宿市ヶ谷、富久町の自證院に建てられた霊廟に改葬された。この霊屋は 創建以来ここに至るまでには数奇な運命を辿っていると kodairanoyama というかたのサイトに記されていた。それによると、①明治になる寺が衰退、霊屋は解体された。②駿河台の某という人物に350円で売却されるが、その後、転売され谷中の頤守院に移築された。(この時点で、「お振りの方」を祀る霊廟としての意味も機能も失われ位牌堂となってしまう)③戦後、西武鉄道によって買収され紀尾井町の赤坂プリンスホテル内に移築された。④ホテル新館計画予定地に建っていたため、またもや解体され、長らく倉庫に保管されていた。⑤そして、そののち、西武鉄道から東京都に寄贈され、ここ江戸東京たてもの園に移築された。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 10mm ISO600 ) 露出補正 なし

|

|

17.旧自証院霊屋 彫刻

霊廟とは実在した人物を祀る宗教施設のことをいい、日光や上野の東照宮などが有名である。霊廟は細部の緻密な彫刻が近世神社建築の特質を示している。一方、極彩色や金箔、黒漆に彩られた華麗な装飾は、一般の神社建築には見られない霊廟ならではの特徴とと言える。柱の上だけでなく柱間にも組物(柱または台輪の上にあって軒を支える部材)を配する手法は詰組(組物を、柱の上だけでなく柱間にも置いて、密に配する形式。禅宗様建築で用いられる)といい正面および側面の桟唐戸(桟を縦横に組んだ装飾的な扉)とともに鎌倉時代に伝わった様式で禅宗様の影響を示 しているという。(江戸東京建物円だより48を参照した)

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/320秒 34mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

18.寛永寺灯篭 屋外展示物

徳川家の菩提寺として栄えた上野の寛永寺には、全国の大名から歴代将軍への供養としてたくさんの石燈籠が献上されていた。パンフレットには、この灯篭は八代将軍徳川吉宗の没後、寛永寺に献上されたもの。年代は1751年(寛延4)と記されていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 34mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

19.高橋是清邸 玄関

経済通の政治家として明治から昭和の初めにかけて、日本の政治を担った高橋是清の住まいの母屋部分である。是清は丹波笹山藩青山家の中屋敷跡地約6,600㎡を購入し1902年(明治35)現赤坂7丁目に屋敷を建てた。1936年(昭和11)是清はこの建物の2階で青年将校の凶弾に倒れた。いわゆる2・26事件である。敷地と屋敷は間もなく東京市に寄付され、記念公園となった。是清の眠る多磨霊園に移築され、休憩所として利用されていた母屋部分がこの場所に移築された。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 10mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

20.高橋是清邸 2階

総栂普請の母屋は複雑な屋根構成を持っており、また、当時としては高価な硝子障子を縁回りに多量に使用している。赤坂にあったころは母屋のほか3階建ての土蔵や、離れ座敷がある大きな屋敷だったそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 32mm ISO1600 ) 露出補正 なし

|

|

21.高橋是清邸 内部

玄関から中に入った。ここは2階の10畳の間。広い。はじめに見た三井八郎右衛門邸に比べると、落ち着いた和室があった。華美でなくむしろ質素な感じがする。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 10mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

22.高橋是清邸 庭園

2階の縁から庭を見る。赤坂にあった高橋是清庭園の一部が復元されている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 11mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

23.高橋是清邸 2階からの眺め

2階から1階部分を眺める。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 11mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

24.高橋是清邸 広い座敷

2階には8畳、10畳、15畳の部屋がある。2階は是清がくつろいで読書をしたり日記をつけたりする書斎及び寝室として使われていたそうだ。2階の部屋で寝間姿で布団に座っていた高橋是清に青年将校達は、銃弾を浴びせ、軍刀で切りつけた。即死だったいう。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 10mm ISO320 ) 露出補正 なし

|

|

25.ツマグロヒョウモン

この日は天気が良かった。園内にはツマグロヒョウモンが飛び交う。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 117mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

26.大和屋本店 乾物屋

東ゾーンへ入った。ここは下町中通りと称され、通りの両側に商店等が軒を連ね、通りの正面には先頭がある。この建物は太和屋本店という乾物屋だ。パンフレットによれば、この建物は港区白金台に1928年(昭和3)に建てられた3階建ての商店だ。3回の軒下を伝統的な出桁造にする一方、間口に対して背が非常に高いユニークな建物である。店の中を覗くとする目、玉子、昆布などの商品が並べられていた。店の右側の出窓になった煙草売り場は、子供のころよく見かけたものだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

27.小寺醤油店

大正期から現在の港区白金で営業していた店である。1933年(昭和8)に建てられた。味噌や醤油、酒類を販売していた。看板で醤油店と掲げているのは、創業者が醤油醸造の蔵元で修行したためと伝えられているそうだ。当時、酒屋で味噌や醤油を売ることは珍しいことではなかったようだ。庇の下腕木とその上の桁が特徴の出桁造の建物である。店の中には、月桂冠やサントリーオールド、そして、果物の缶詰などが並べられていた。店の右隣には蔵があり、中は醤油にかかわる展示場になっていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

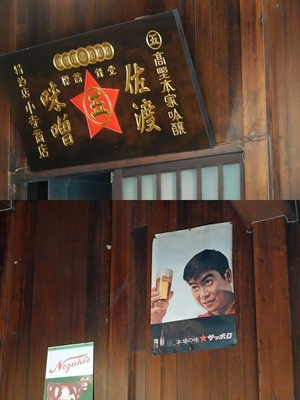

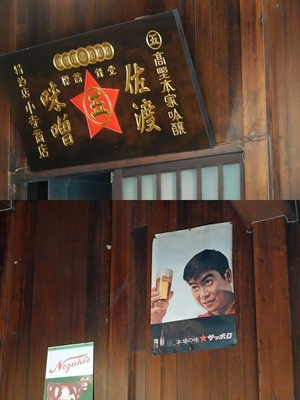

28.小寺醤油店 古い看板とポスター

店には「高野本家吟醸 佐渡味噌 特約店小寺商店」と書かれた古い看板と、裕次郎のサッポロビールのポスターがあった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

上:プログラムオートで撮影 ( f4 1/60秒 41mm ISO3200 ) 露出補正 なし

下:プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/125秒 29mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

29.子宝湯

東京の銭湯を代表する建物である。小学校の1~2年のころ、親父と一緒に近くの銭湯に行ったことがある。午後3時ごろ、桶の音が"カラン"と響く、開いてすぐの湯に入るのが気持ちよかった。この建物は足立区の千住元町に1929年(昭和4年)に建てられた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

30.子宝湯 玄関

神社仏閣を思わせる大型の唐破風の切妻屋根も立派だが、写真に見る玄関上の七福神の彫刻が凝っている。(どうも6人しか見えないのだが)

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 14mm ISO1000 ) 露出補正 なし

|

|

31.子宝湯 脱衣場

男湯の脱衣場を覗いてみた。脱衣かごが懐かしい。洗い場、湯船の向こうに富士山の画が見えた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 10mm ISO1600 ) 露出補正 なし

|

|

32.下町中通り

子宝湯を背に東ゾーンの下町仲通りを眺める。通りを挟んで右側が小寺醤油店、左側が万徳旅館。江戸時代末期から明治時代初期に建てられた、青梅市西分町の青梅街道沿いにあった旅館で、内部は1950年ごろの様子が復元されている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 10mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

33.都電7500形

駐車場から江戸東京たてもの園のビジター・センターの入口へと歩いたとき、フェンス越しに見えた都電500形は、園の南東の端に展示されていた。東京都交通局7500形電車は、1962年(昭和37年)に登場した東京都交通局の路面電車車両である。新潟鐵工所で造られた。 昭和37年に20両製造され、すべて青山営業所に配属された。昭和37年から42年まで渋谷ー新橋間を走っていたそうだ。その後、20年ほど荒川車庫で保管された後、ここで静態保存されている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 15mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

34.小金井公園の倒木

江戸東京たてもの園 の見学を終えた後、隣接する小金井公園にコスモス畑があるというので行ってみることにした。江戸東京たてもの園のビジター・センターを退出して、東側に続く小金井公園へと歩く。途中、9月31日から10月1日に未明の台風24号の強風で、何本もの大きな木がなぎ倒されて金網のフェンスを壊していた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 20mm ISO500 ) 露出補正 なし

|

|

35.コスモス畑

コスモス畑はつつじ山広場というところにあった。ここに植えられたツツジは六義園にあったツツジを挿木繁殖して植えたものだそうだ。ツツジはさておき、コスモスは時期的にまだ早かったのかもしれない。また、台風24号による強風で倒れてしまっていた。それでも何本かのコスモスが花を咲かせていた。一週間もすれば倒れたコスモスもまっすぐに立ち、たくさんの花を咲かせることと思う。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 9mm ISO5100 ) 露出補正 なし

|