富士山五合目・富士本栖湖リゾート・勝沼「一古園」 8月30日

このところ、旅行業界も活発になり、パンフレットがいろいろと送られてくるようになった。その中の横浜出発の日帰りバスツアーで、「山梨シャインマスカット狩り食べ放題 富士山五合目&約8万株の花畑!虹の花まつり」というのが目に付いた。富士山五合目へは行ったことがないし、造られたものとは思うが、富士本栖湖リゾートの8万株の花畑も知らなかったので、行って見ようということになった。

この日(8/30)の天気予報は曇りのち雨。横浜駅東口から地下通路を歩いて10分弱ほどのところにある「Bay Quarter」(商業施設)から7:20に出発する。首都高から保土ヶ谷バイパスに入り横浜町田インターで東名高速に上がる。順調であった。海老名JCTから圏央道に入り、八王子JCTから中央高速に入る。河口湖ICで下りて、富士スバルラインに入った。富士スバルラインは今年は7月15日の18時から8月31日18時まで連続48日間マイカーが規制されていて、一般の車は通行できない。バスは悠々と走る。通常、普通自動車の通行料金は全線往復で2,100円である。

富士山五合目の駐車場には10時20分くらいに着いた。雲がかかっていて富士山頂は良く見えない。昼食の時間まで少し間があったので、ブラブラしていると、右からキベリタテハが飛んできて、道路の向こうに止まった。追いかけて、撮るには撮ったが、道路わきの排水溝の蓋に止まっていたところで、絵にならない。しかし、ここで、しかもこんな天気の時にキベリタテハに会えたことは幸運だった。

昼食は11時から、五合園レストハウスというところで、「ほうとう定食」だった。味は良かったが、太めの麺は長くて食べ難くかった。

食事を終え外に出てくると、富士山頂は雲の流れに見え隠れしていた。

12時に富士山五合目を出発し、スバルラインを下りて、国道139号線を走り、富士急グループが経営する富士本栖湖リゾートというところへ、7月16日から10月10日まで開催されている「虹の花まつり」を見に行く。バスを降りた頃は小雨だったが、園内に入り歩き始めると、本降りになってしまった。傘を差す。Z50はカメラバッグにしまって、片手でG7Xを操る。びしょ濡れになってしまった。

2時少し前に富士本栖湖リゾートを出発、甲府から少し中央高速に乗り、勝沼へ出た。ここで「一古園」というブドウ園で、「シャインマスカット狩り食べ放題」がこの日最後の楽しみであった。ただ、畑まで7分ほど歩くということなので、それはやめて、「一古園」のぶどう棚の下でシャインマスカット食べ放題だけを楽しんだ。

一瞬、風で雲が飛ばされて姿を現した富士山頂 2022年8月30日 山梨県南都留郡鳴沢村 富士山五合目

|

1.朝6時半の横浜駅 横浜駅の西口から東口への中央通路を通って「Bay Quarter」前の集合場所へと歩く。朝6時半、通勤客が多くなってくる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO640 ) 露出補正 なし

|

|

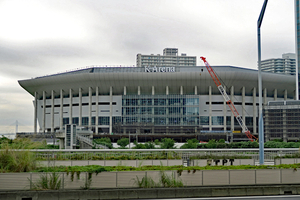

2.建設中の「Kアリーナ横浜」 バスが待っている道路の向こう側には、2023年の秋に誕生予定の、建設中の世界最大級の音楽に特化した2万席の大型アリーナ「Kアリーナ横浜」が見えた。みなとみらいにはまだまだ新しい建物が出来る。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 22mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

3.談合坂 SA 1時間半ほど走って、中央高速の談合坂 SAで休憩となった。雲が低く垂れ込めている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 24mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

4.談合坂 SAの観光バス しかし、それでも駐車するスペースを探すほど観光バスは多く停まっていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 18mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

5.富士急ハイランド 河口湖インターの近くまで来ると、車窓から富士急ハイランドのジェットコースターが見えてきた。富士急ハイランドの前身は、1961年に開園した富士五湖国際スケートセンター。同年に設置された富士急行河口湖線・ハイランド駅(現・富士急ハイランド駅)に合わせて1964年に「富士ラマパーク」という遊園地が開業し、1969年に「富士急ハイランド」へ改称されたそうだ。1996年登場の「FUJIYAMA」から2011年登場の「高飛車」まで5年おきに新規大型コースターが導入されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f5 1/1250秒 25mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

6.四合目から見た富士山頂 富士スバルラインを走るバスの車窓から、富士山頂が見えた。全く雪を被らない富士山は全然違う山に見える。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/1250秒 34mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

7.富士スバルライン 道路の正式名称は富士山有料道路といい、1964年(昭和39年)に開通した。2005年(平成17年)に料金徴収期間を満了したが、その後は維持管理有料制度に移行し、引き続き有料での運営が継続されている。運営は山梨県道路公社が行っている。この日の天気予報は曇りのち雨だが、行く手に青空が見え期待を持たせる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/1250秒 34mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

8.富士山五合目到着 標高2,300m、「天地の境」と言われる富士山五合目に到着した。雲の中である。また、確認不足でいつも P(プログラムオート)で撮っているのにダイアルが知らぬうちにずれていて、S(シャッタースピード優先)にセットされてしまっていた。セットされたシャッタースピードは1/100秒。結果、絞り込まれていた。手振れはほとんど感じなかった。5.0段という手振れ補正機能の効果なのか。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f10 1/100秒 25mm ISO 100 ) 露出補正 なし |

|

9.富士山小御嶽神社 937年(承平7年)に、山岳信仰の聖地である小御岳山の山頂(富士山五合目)に鎮座、創建された。小御岳は富士山より古い山で、小御岳と古富士が土台となって噴火を繰り返し、いまの富士山の姿になったと言われる。毎年7月1日には開山祭が行われている。五合目周辺は「天狗の庭」と呼ばれ、天狗が支配していたという言い伝えがあり、小御嶽太郎坊正真という天狗が道開きの神様として神社に祀られている。右手に展望台があったので登ってみたが、何も見えなかった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f9 1/100秒 22mm ISO 100 ) 露出補正 なし |

|

10.富士山小御嶽神社 拝殿 磐長姫命(木花咲耶姫の姉)を祭っている。五合目にあるお宮は、以前は鳴沢村にある魔王天神社にあった古太郎坊(こたろうぼう)という小祠(しょうし)を、遷座し小御岳権現と称したものが元になっているそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.5 1/100秒 22mm ISO 900 ) 露出補正 なし |

|

11.駐馬場 山頂への登山口の方へ行って見た。馬が数頭繋がれていた。吉田ルートは、富士山の登山道で唯一馬に乗って行き来が出来るという。ここでは引馬の形で乗馬を体験できるそうだ。乗馬料金はお中道を通って、6合目まで片道7,000円、その途中の泉が滝までが4,000円などとなっていた。写真モデル代は300円だそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.5 1/100秒 39mm ISO 125 ) 露出補正 なし |

|

12.吉田口登山道 お中道を泉が滝から吉田口五合目へ向かう登山道の入り口である。往きはしなかったが富士スバルライン五合目から泉ケ滝にかけて、最初はゆるやかな下りから始まる。写真を見ると寒そうに見えるだろうが、半袖でいられる。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f5.6 1/100秒 34mm ISO 100 ) 露出補正 なし |

|

13.やめよう弾丸登山 登山道の入り口には「やめよう弾丸登山」の看板が立てられていた。「弾丸登山とは、事前に十分な休息をとらず、夜通し登山をすること」と書かれていた。一般登山者に比べ救護所受診率が3倍になっているとのこと。7月、8月でも山頂の最低気温は氷点下になることがあるそうだ。単なるハイキングかも知れないが、霧の中を下山してくる人がいた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.5 1/100秒 32mm ISO 100 ) 露出補正 なし |

|

14.五合園レストハウス この建物の2階で昼食になった。ほうとう鍋とエビフライ、から揚げにご飯という献立は、味も良く、ボリューム満点だったが、ほうとうが食べ難かった。1階は売店で外階段から上がる屋上は展望台になっていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.5 1/100秒 28mm ISO 100 ) 露出補正 なし |

|

15.105歳で富士山登頂 五十嵐貞一さんの像 入り口に昭和58年、96歳の時に最高齢登頂記録を書き換えて以来、6年連続で記録を更新した五十嵐貞一さんの像があった。初めて富士山に登ったのは昭和35年8月15日、73歳のときだそうで、89歳のときに再度、富士登山に挑みそれ以降13年連続で富士登頂を成し遂げ、1988年8月8日午前10時ごろ、満101歳で登頂に成功、記録をまた一つ伸ばした。銅像のプレートは105歳になっているが、正確には数え年で103歳。満年齢では101歳と10ヵ月だったそうだ。この記録は、未だに破られていない。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.5 1/100秒 18mm ISO 800 ) 露出補正 なし |

|

16.霧の富士山頂 レストハウスから眺める富士山頂付近の姿は刻々と変わる。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f29 1/100秒 125mm ISO 100 ) 露出補正 なし |

|

17.霧がとれた富士山頂 16.の写真から1分後には霧が外れ、薄日が差し、山頂にかかる雲が白く輝いた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f29 1/100秒 125mm ISO 100 ) 露出補正 なし |

|

18.キベリタテハ -1 レストハウスの前で富士山頂付近の写真を撮っていると、右手から風に乗ってチョウらしきものが翔んできた。黄色い縁が見える。キベリタテハだ。道路を渡って後を追う。道路わきの側溝の蓋に止まった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f7.1 1/100秒 140mm ISO 100 ) 露出補正 なし |

|

19.キベリタテハ -2 ここで、しかもこんな環境でキベリタテハに会うとは、全く予想をしていなかった。幸運である。しばらくじっと止まっている。もう少し良いところに止まってもらおうと飛び立たせたが、遠くへ行ってしまった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f6.3 1/100秒 140mm ISO 110 ) 露出補正 なし |