サントリーのビール工場の近くに府中市郷土の森博物館という博物館のある公園がある。どんなところなのか行って見たいと思っていた。秋に咲くヒガンバナがTVで紹介されたこともあった。

この日、しばらく河川敷を歩いた後、寄ってみることにした。

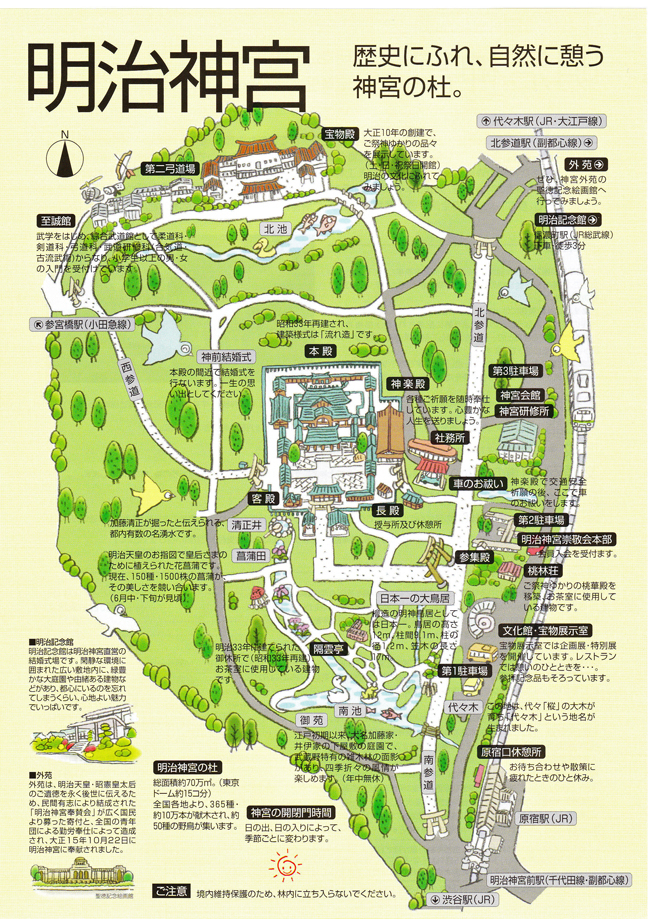

府中市郷土の森博物館は多くの移築された古い建築物を含む森全体が一体となった野外博物館である。つまり、博物館を核とした有料の公園である。敷地面積は約14haある。博物館の入場券(¥300)を購入して正門から入場すると、右手にプラネタリウムがある博物館の立派な建物があった。そして、多摩川の方(南)に向かって庭園が広がる。庭園には、四季折々に楽しめる花があるほか、町役場や郵便取扱書、尋常小学校などの復元された建物や屋敷がある。園のほぼ中央に田んぼがあり、辺りにヒガンバナが咲くようだ。春先にはロウバイやウメも楽しませてくれるという。

ざっと一回りして、有料の公園を出ると交通公園やプールなどもあった。

帰りは正門前からバスに乗って、分倍河原へ出ることが出来た。ロウバイやウメ、また、ヒガンバナが咲く頃に来てみたいと思う。

1.旧府中尋常高等小学校校舎<br>

公園の正門を入ると右手に立派な博物館の建物が見えた。展示内容を見てみると特に興味のあるものはなさそうだ。あまり長い時間滞在できないので、博物館の閲覧は割愛する。左手に復元された歴史的な建物が並んでいた。まず、ここから見て行くことにする。この建物は、1935年(昭和10年)に建てられた北多摩随一の規模を誇った木造校舎の一部が復元されたもの。教室には昔の教科書などが展示されている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

2.詩人村野四郎記念館

校舎の中に入る。2003年、村野四郎記念館がここ府中市郷土の森博物館内、旧府中尋常高等小学校校舎1階に開館されている。古いオルガンが目を引いた。譜面台には 村野四郎 作詞の「巣立ちの歌」の楽譜が置いてあった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/400秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

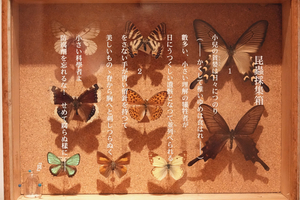

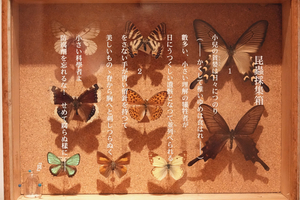

3.昆虫採集箱

写真のようなチョウの標本箱が展示されていた。展翅されたチョウは武蔵野で見られるチョウだが、ギフチョウが含まれていた。かってはこの辺りにも生息していたのだろう? 私は小学生の頃に、高尾山の薬王院や、浅川の辺りで目撃したことがある。村野四郎の処女詩集『罠』に「昆虫採集箱」という詩が収められているそうだ。村野四郎が採集したものかどうかは分からない。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/160秒 26mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

4.旧府中尋常高等小学校の教室

私が学んだ渋谷区立神宮前小学校の教室もこのようだった。椅子が小さくてかわいい。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/1500秒 9mm ISO1250 ) 露出補正 なし

|

|

5.旧島田家住宅 店と蔵

府中市郷土の森博物館のホームページによれば、島田家は、旧甲州街道沿いの商家であったそうだ。移築・復元したのは、1886年(明治19年)から足掛け3年の歳月をかけて建築された店蔵(みせぐら)部分。同家には、この店蔵の普請帳が残され、建築の実態を詳細に知ることができた。復元にあたっては、この普請帳を参考にしながら伝統的な方法を再現し、同じく足掛け3年をかけて完成させたとのこと。薬屋を営んでいたため「島田薬舗」の看板が掲げられているが、その文字は「明治の三筆」の一人として知られた書家・巌谷一六(1834年~1905年)の筆によるものである。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 10mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

6.島田薬舗 店内

「水むし専門薬 ポンホリン 株式会社 塩野義商店」と書かれた看板が見えた。その他「キザミ和漢薬」の棚や、「猫イラズ」「回虫の完全な防ぎ方」と書かれた看板などがある。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/250秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

7.旧田中家住宅 府中宿の大店

田中家は、江戸後期から明治の府中宿を代表する商家だそうだ。明治天皇が府中近辺に来訪した際には、休憩所や宿所として利用され、その御座所として使われた奥座敷部分が残されている。移築・復元にあたっては、当時の屋敷図や写真資料をもとに設計をし、間口が狭く奥行きが長い、町屋特有の屋敷全体が復元された。現在、表店(おもてみせ)部分を休憩所として利用し、和室の一部は貸出もされている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 10mm ISO640 ) 露出補正 なし

|

|

8.茶室 梅欅庵

茶室 梅欅庵は、市の花「梅」と市の木「欅(けやき)」から名付けられた。 本格的な純和風数寄屋づくりの建物で、3畳台目(三畳の客間を中央に、点前座と相伴席を配す)の小間と8畳の広間があり、それぞれ2畳・4畳の水屋がついている。庭は、中門・腰掛待合を配した日本庭園となっている。茶道具の貸出しもおこなわれており、また、一般の方のお茶室利用(貸出し)がない日は、呈茶も行われている。旧田中家ゆかりの茶室かと思ったがそうではないようだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 45mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

9.旧河内家住宅(ハケ上の農家)

浅間山近くの人見街道沿いにあった代表的な農家。元々は旧大沢村(三鷹市)に建てられたものだったとのこと。ここへの移築にあたっては、府中の養蚕盛んな時代の手掛かりとするため、明治後期に養蚕のために保温・通風・採光などの工夫を施し、昭和期まで使用した頃の姿に復元されており、当時の養蚕農家の様子をうかがい知ることができる。武蔵野台地の立川崖線(ハケ)の上にあったことから、園内のさらに奥にある旧越智家住宅「ハケ下の農家」に対して「ハケ上の農家」と呼ばれている。建てられたのは江戸時代後期だが、養蚕が盛んに行われた明治時代後期の姿に復元されている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

10.旧府中町役場

府中市郷土の森博物館のホームページによれば、1921年(大正10年)に完成した洋風の町役場の庁舎だそうだ。 地方自治を謳う大正デモクラシーの風潮のなか、財政難にもかかわらず町民の熱意によって3年かけて建てられた。屋根の飾り天窓(ドーマー・ウィンドウ)や錘を内蔵した上げ下げ窓などを取り入れた洋風の2階建て建築だが、正面車寄せの屋根を和風の唐破風とし、裏側には和風平屋の建物を付設させている点に大きな特色がある。1954年(昭和29年)4月の府中町・西府村・多磨村の合併による府中市誕生後も、市役所、市立図書館、教育研究所等に利用された。多摩地域に現存する最古の役場建築で、大正時代の建物としては東京都の文化財指定の第1号であるという。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 14mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

11.旧府中郵便取扱所

1872年(明治5年)から1889年(明治22年)までの間、府中郵便取扱所として使われた矢島家の居宅である。府中番場宿の名主兼問屋の矢島九兵衛が郵便取扱役に任命されると、居宅に窓口を設けるなどの改築が加えられ、急遽、郵便取扱所として開設された。建築年代は幕末から1872年の間と推定され、1985年~86年(昭和60年~61年)の解体に至るまで、増築や代々の当主の職業によってその都度改造されてきていたが、府中の近代化を物語る郵便取扱所として、当時の姿に復元された。府中市郷土の森博物館のホームページ参照

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

12.ムサシノキスゲ

旧島田家住宅。旧府中町役場、旧府中郵便取扱所からまっすぐ西へ、案内図に浅間山と書かれているほうへ歩いて行った。ニッコウキスゲのような花が咲いていて、ムサシノキスゲと説明されていた。市内北東部の標高約80mの浅間山に自生するユリ科の多年草で、いくつかの説がある中で、氷河期に分布を広げたニッコウキスゲが温暖化とともに低地に取り残され、独自の適応を遂げたという考えが有力視されている。 明るい落葉広葉樹林に生育し、特に草地に近い場所を好む。かつては多摩地域に広く生育していたが、現在は、山全体が都立公園となっている都立浅間山公園に自生するのみとなった。府中市郷土の森の雑木林は浅間山をイメージしているため、特別に数株を委嘱していると説明されていた。東京都レッドデータブックの絶滅危惧I類(CR+EN)に指定されている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 13mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

13.庚申塔とシャクナゲ

近くに享保、元文時代(1724年、32年、33年)に建立された庚申塔が3っあったが、この 庚申塔 も古いもののようだ。江戸時代に盛んに建られた庚申塔とは、体内にいる三匹の虫が庚申の夜に人が寝ると、天を昇り天帝にその人の悪事をつげ、そ の人の生命を縮めるという教えに根 ざしているという。 これを防ぐため 人々は、庚申 の 夜には当番の家に集まり寝ないで夜明けを待ったそうだ。この集まりは明治以降衰えたが、この民間信仰に基づいて庚申塔が建てられ、現在に残っているという説もあった。シャクナゲが咲いていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 15mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

14.ラビットアイ ブルーベリー

ブルーベリーはたくさんの品種がある。春に白またはピンク色のドウダンツツジに似た釣鐘状の花を咲かせ、花後に0.5-1.5cmほどの青紫色の小果実が生る。これはラビットアイ系のブルーベリーの栽培品種のようだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

15.旧三岡家長屋門

園内の西の端に 旧三岡家長屋門があった。この長屋門は1829年(文政12年)の創建と考えられる農家の長屋門だそうだ。江戸時代後期に旧是政村の村役人を勤めた三岡家の分家に建てられていたもの。 中央部を門とし、その両側に部屋を設けた長屋門の一般的な形式をとっていて、多摩地域では標準的な大きさという。しかし、両側の部屋を総塗込め蔵造りとし、置き屋根形式を採用している点で類例の少ない長屋門とも言えるそうだ。移築にあたっては創建時の姿に復元されている。府中市郷土の森博物館ホームページを参照

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 14mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

16.旧三岡家長屋門の中

中に入ってみると、比較的近年まで使われていたと思われる扇風機なども置かれていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/200秒 11mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

17.レンゲツツジ(蓮華躑躅)

あまり見ることのないレンゲツツジが咲いていた。つぼみの様子が蓮華に見えることから名付けられたという。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 129mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

18.ルリタテハ

安らぎの池の傍の小川が流れるところでルリタテハが占有行動をとっていた。人が通るといったん飛び立つがまた元のところへ戻ってくる。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 129mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

19.アオスジアゲハ

シバザクラのタマノナガレ(多摩の流れ)が植えられている花壇にアオスジアゲハが飛来した。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 97mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

20.交通公園 D51

午後2時半になった。そろそろ帰路につこうと思い郷土の森博物館公園のゲートを出る。正門前でバスの時刻表を見ると、次の分倍河原行バスまで30分ほどある。ちょっと交通公園まで行って見ることにした。D51296 が置かれていた。この機関車は1939年に川崎車両兵庫で新製され、新潟、長野、東京、仙台、秋田に配属され、その間30余年、約242万kmを走行したのち、1972年3月に廃車となった。そして、1972-年12月に府中市民健康センター(現 郷土の森)交通公園にEB101と共に保存されている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 58mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

21.交通公園 EB10 1

説明板には、この機関車は昭和2年東京芝浦電気株式会社(現東芝)によって2両のみが製造され、国鉄で初めての蓄電池機関車として、東北本線 王子・須賀間の貨物輸送として運行された鉄道史上大変貴重なものである。当時沿線には火薬庫などがあり、火気を避けるため蒸気機関車に代わり、この蓄電池機関車が採用された。昭和6年に架空電線が設置され、蓄電池が不要になったことに伴い、電気機関車に改造された後は、昭和46年1月まで44年にわたり貨物輸送の電気機関車として活躍した。この電気機関車は独特の凸型車体で、国鉄最小の電気機関車として鉄道ファンの人気を集めている。ここに保存されていることをお孫さんから知らされた、このEB101を運転していた元国鉄運転手の佐藤重行氏より、機関車のハンドル、運転帽子および電気機関車運転免状が寄贈された、といったことが記されていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 12mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

22.東京都電 6000形

懐かしい都電の車両が保存されていた。子供の頃は渋谷駅や青山通りで当たり前のように走っていた。この6000形は、1947年(昭和22年)から1952年(昭和27年)までの6年間に290両が製造された戦後初の新造車両である。1981年に府中市郷土の森の交通公園に来た。そしてこの6191号は1970(昭和45)年8月に荒川線を走ったようだ。荒川線での7年間を走り抜き、1978(昭和53)年4月27日に現役を引退している。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 12mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

23.ハクセキレイ

バス停に戻ろうと、交通公園を歩いていると、背中が黒々としたセキレイがいた。見たときはセグロセキレイかとも思ったが、頬が白いのでハクセキレイの♂だった。セグロセキレイにはなかなか会えない。郷土の森博物館前のバス停に戻り、3時過ぎのバスに乗り南武線、京王線の分倍河原駅へ向かった。府中市立郷土の森博物館公園は季節を変えてまた来たいところだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

上 プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 220mm ISO500 ) 露出補正 なし

下 プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 220mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|