親しくさせていただいているご夫婦から谷根千へ行こうとのお誘いをいただいた。先日、小学校のクラス会で神田明神、根津神社、湯島天神を歩いたが、その続編のような散策となった。

この日の散策は、JR日暮里駅→谷中霊園→谷中寺町→ヒマラヤ杉→根津(昼食)→根津教会→安田楠雄邸→谷中銀座→夕やけだんだん→JR日暮里駅というコースだった。根津教会は先日の行程とかぶったが、この日は礼拝堂の中に入ることが出来た。

昼食は友人の奥様が予約してくださった根津の「はん亭」という串揚げ処だった。奇しくも、先日のクラス会の食事会も湯島の串揚げ処だったが、今回もとても美味しかった。

昼食の後、「B-くる」という文京区コミュニティー・バスに乗って、旧安田楠雄邸庭園へ行った。ボランティアの方が約40分かけて屋敷の中を説明してくださった。旧安田楠雄邸庭園の中も写真撮影OKだったが、暗い。しかし、G7Xはその明るいレンズとプログラムオートで設定したISO6400の高感度で、対応できた。フラッシュを使えない室内撮影などでは有用なコンデジである。

そのあと、谷中銀座を歩き、夕やけだんだんを上がって日暮里駅に戻った。外国人観光客がとても多かった。

1.谷中霊園

JR日暮里駅の南口を出て、もみじ坂をいく。ここはもう谷中霊園の中だ。谷中霊園は都立の霊園で、著名人の墓も多い。写真は六代目市川団蔵の墓で、左側に七代目市川団蔵の墓もある。六代目市川団蔵は1800年~1871年の江戸後期から明治時代の歌舞伎役者。初代市川荒五郎の子で7代市川団十郎に入門したとのこと。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.8 1/1250秒 37mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

2.築地塀

この築地塀は、江戸時代に築造された観音寺境内の南面を仕切る延長37.6mのいわゆる練り塀で、土と瓦を交互に積み重ねて作った土塀に屋根瓦を葺いた珍しいものだそうだ。人通りが絶えると、まるで江戸時代にタイムスリップしたような気分になるという。平成4年(1992)に「台東区まちかど賞」を受賞した。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f3.2 1/1250秒 9mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

3.築地塀の木戸

築地塀の中ほどにこんな木戸があった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.5 1/1000秒 16mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

4.東京バイク

古い店舗があった。近くへ行ってみると、本日休業なれど自転車やさんのようだ。後で調べてみるとここは「トーキョーバイク」の直営店だそうだ。ホームページによれば「トーキョーバイク」はそのネーミングを思いついたときから全てが始まったという。山を走るのが「マウンテンバイク」なら、東京を走るのが「トーキョーバイク」だと。谷中で300年以上つづく酒屋「伊勢五本店」で使われていた築80年の木造日本家屋を そのまま借りたとある。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.5 1/1000秒 16mm ISO500) 露出補正 なし

|

|

5.谷中 大雄寺

上野桜木の交差点の手前に大雄寺という寺があった。幕末期の幕臣である高橋泥舟の墓がある。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.5 1/1000秒 16mm ISO200) 露出補正 なし

|

|

6.大雄寺の大クスノキ

大雄寺の境内には大きなクスノキがあった。「TAITOおでかけナビ」というサイトによると、大雄寺境内にあるクスノキは都内で一番大きいクスノキといわれている。幹回り6.2m、樹高13m、枝張12mで推定樹齢200〜300年だそうだ。「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」に基づく都知事指定樹であり、「台東区みどりの条例」保護樹木になっている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.8 1/1000秒 23mm ISO250) 露出補正 なし

|

|

7.カヤバコーヒー店

上野桜木の交差点の角にカヤバコーヒー店があった。ご一緒した友人のご主人が作っておいたくださったコースガイドでは、休憩ポイントの候補になっていたが、とても混んでいて入れそうではないので、あきらめた。昭和13(1938)年の開店以来、町のシンボルとして親しまれていた喫茶店。一度閉店したが、周囲の協力により平成21年に復活したそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.8 1/1000秒 23mm ISO160) 露出補正 なし

|

|

8.一乗寺

カヤバコーヒー店を右に曲がって言問通りの善光寺坂へと進むと一乗寺という立派なお寺があった。日蓮宗のお寺だ。大田錦城(江戸時代中期の儒学者。「九経談」「春草堂詩集」「鳳鳴集」等の著者)のお墓がある寺だそうだ。創建は1617年とのこと。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.8 1/1250秒 18mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

9.ヒマラヤ杉

一乗寺の角を右へ入っていくとヒマラヤ杉が見えた。手前に「みかどパン店」という昔ながらの店があるが、その前身である甘味処を開いた方が、戦前に鉢植えで育てたヒマラヤ杉がいつしか地面に根付き、時を経て写真のような大木に成長したとのこと。樹齢は90年を超える。浴衣を着た女性がモデルで、何か撮影が行われていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f1.8 1/1000秒 9mm ISO320) 露出補正 なし

|

|

10.三浦坂

ヒマラヤ杉のところから根津の方へ下りていく坂を三浦坂というらしい。調べてみると、 江戸時代後期 における江戸市中の地誌である「御府内備考」では、三浦坂について、「三浦志摩守下屋敷の前根津の方へ下る坂なり。一名中坂と称す」と記されていて、三浦家下屋敷前の坂道だったので、三浦坂と呼ばれたとか。安政3年(1856)尾張屋版の切絵図に、「ミウラサカ」・「三浦志摩守」との書き入れがあるのに基づくと、三浦家下屋敷は坂を登る左側にあったとのこと。三浦氏は美作国(現岡山県北部)真島郡勝山2万3千石の藩主。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.8 1/1000秒 26mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

11.ねんねこ屋

この三浦坂の途中にある猫グッズのお店「ねんねこ屋」があった。残念ながらこの日は本日休業の札が出ていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f1.8 1/1000秒 9mm ISO400) 露出補正 なし

|

|

12.旅館「澤の屋」

古くからのスタイルで営業している旅館よりもホテルを選ぶ客が増える時代の流れの中で、かつては宿泊客が3日間ゼロになるほど経営が苦しい時もあった。そのため、館主の澤功氏は思い切って外国人客を受け入れることを決意したそうだ。旅館「澤の屋」のホームぺージを見ると、「低廉な下町の家族旅館として、これまでに89ヵ国、のべ17万人を超える外国のお客様にご利用いただきました。」とあった。5月中は予約でほぼ満室のようである。今や世界各国の旅行者が使う口コミサイト「トリップアドバイザー」では、他の有名旅館やホテルをおさえて都内満足度1位の座(2015年11月現在)を守っているという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.5 1/1000秒 15mm ISO250) 露出補正 なし

|

|

13.放置された車

3代目の日産ブルーバードの510形。この車は1968年10月に発売された1600ccだ。ナンバープレートはそれほど古くないようだが。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.8 1/1250秒 37mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

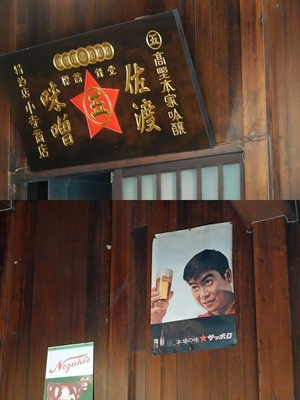

14.酒処 「根津の甚八」

いつの間にか台東区から文京区の根津に入っていた。酒処 「根津の甚八」という居酒屋があり、お店の人が落ち葉を掃いておられた。「お店の写真を撮らせてください」とお願いする。築100年という建物は、趣がある。Rettyというグルメ情報サイトには「おかみの人柄が素敵」とあったが、多分、この方がおかみだろう。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f1.8 1/1250秒 9mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

15.根津の町並み

この通りは、先日の小学校のクラス会の時にも通った様な気がする。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.2 1/1250秒 11mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

16.「はん亭」 根津

丁度お昼になった。友人の奥様が串揚げ処「はん亭」を予約してくれていた。とても賑わっていたが、手際よく料理が運ばれてくる。ビールがもう少し冷えていたら良かったのだが。「はん亭」の建物は大正3年に建ったもの。三田の爪皮屋(つまかわや:雨や泥よけに下駄の鼻緒にかぶせる爪皮を商う店)という鳴りひびいた商家であったそうだ。大正の震災、昭和の戦災にも生き残ったこの建物は昭和50年代初頭、「はん亭」となって甦ったとある。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f1.8 1/1000秒 9mm ISO1000) 露出補正 なし

|

|

17.赤札堂 根津店

言問通りと不忍通りの交差点の角に、「Akafudado」があった。昔懐かしいスーパー・マーケットだ。1917年、東京深川で創業し、当時のキャッチコピーは「三等切符で一等のお買い物」「同じ品なら必ず安い」であったそうだ。当時は列車の三等切符が赤色であったことから、安売りのイメージからの命名であったという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f6.3 1/1250秒 23mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

18. 根津教会

5月12日の小学校のクラス会の時にもここへ来た。この日は、たまたま教会の方と思しき女性の方が教会の木戸から中に入って行かれたので、後を追って「中を見せていただけますか」と聞いたところ、「どうぞ」とおっしゃって、礼拝堂へ案内していただいた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f1.8 1/1000秒 9mm ISO1250) 露出補正 なし

|

|

19.ハーレイ・ダビッドソン

根津の細い道を歩いていると、向こうから格好の良いオジサマが3輪のオートバイに乗ってこられて、お総菜屋さんの前で止まった。店に入って行かれたオジサマにオートバイを指して「写真を撮らせてください」とお願いした。自動二輪また普通自動車の免許で運転できるそうだ。俺にも乗れる!

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.8 1/1000秒 9mm ISO250) 露出補正 なし

|

|

20.「B-ぐる」

不忍通りを千駄木2丁目まで歩いて、文京区のコミュニティー・バスである「B-ぐる」に乗った。谷中では台東区コミュニティー・バス「めぐりん」が走っていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.2 1/1000秒 13mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

21.旧安田楠雄邸玄関

「B-ぐる」は団子坂下を左に曲がり、次に団子坂上を右に曲がって、旧安田楠雄邸庭園があるすぐそばに停車した。ホームページによれば、旧安田楠雄邸庭園は、大正8年(1919)に建設された近代和風建築として価値が高く、在来建築技術と西洋から伝来した新しい技術力、大正期の工業技術力を用いて建てられた建物と、そこから眺める庭園により構成されており、平成10年に東京都の名勝として文化財指定を受けている。平成8年まで安田家の人々により大切に住み継がれていたがその後、公益財団法人日本ナショナルトラストに寄贈され、平成19年から一般公開されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f1.8 1/1250秒 9mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

22.電話室 旧安田楠雄邸庭園

大正8年(1919)に実業家の藤田好三郎氏が建築したこの邸宅は大正12年、安田財閥の創始者である安田善次郎の女婿により買い取られた。大正12年その安田楠雄氏が亡くなり遺族が公益財団法人日本ナショナルトラストに寄贈した。維持修復協力金として入館料\500を支払い受付を済ませると、ボランティアの方が付いてくださり、邸内を案内してくださった。玄関脇には電話室があった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.5 1/800秒 16mm ISO6400) 露出補正 なし

|

|

23.長い廊下

玄関正面を右へ入って左側に、写真のような長い廊下が見えた。たたみ8畳を縦に並べたくらいの長さだ(15mくらいか)。畳敷きと板敷になっているのだが、畳はお客様用で、畳を痛めないために家人は板敷を歩くんだとか。灯りも趣がある。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.5 1/800秒 15mm ISO6400) 露出補正 なし

|

|

24.応接室

その廊下に入ってすぐ左に洋式の応接室があった。庭に面してサンルームがある。子供のころに見た石坂洋次郎原作の日本映画に出てくるような洋間だ。家具調度も立派だ。ソファの横に置かれていて、冷えた手をかざして暖まるようにされた様式の火鉢?もあった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.5 1/1000秒 15mm ISO5000) 露出補正 なし

|

|

25.蓄音機

洋間の応接間にはピアノが置かれていてその横には当時のレコードプレーヤーがあった。その蓄音機は1910年代の米国ビクター製高級蓄音機だそうだ。この蓄音機を使って、ここ数年、イベントも行われているらしい。SPレコードも保存されていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2 1/320秒 11mm ISO6400) 露出補正 なし

|

|

26.サンルームから庭を見る

サンルームは当時、床にゴム製のような敷物が施されていた。現在、予算との折り合いが合わずか未修復であるとのこと。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.2 1/1000秒 13mm ISO250) 露出補正 なし

|

|

27.残月の間

応接間を出て廊下の先には残月の間があった。「残月の間」という名前の由来は、京都表千家の残月亭を模した床の間があることからで、四角ばった床の間がある。この部屋で注目すべきは照明器具だ。案内してくださっている方が、その照明器具の後ろに白い板を掲げてくださった。鳥も見える透かしの柄の意匠にこだわりが見られる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.8 1/1000秒 23mm ISO250) 露出補正 なし

|

|

28.台所

1階奥には台所と浴室があった。台所はサンルーフになっていて明るい。建てられた当初のスタイルを維持している家屋ではあるが、この台所に関しては楠雄氏が結婚する際に改造したとのこと。改造されたのは1929年(昭和4年)頃というが、それをずっと手を加えずに使われていた

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2 1/1000秒 11mm ISO400) 露出補正 なし

|

|

29.台所の床下

収納も完備されていた。一緒に見学しているご婦人方からは「いいわねー」と声が上がる。壺が置かれた床下収納庫を真上から撮った写真だ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.5 1/250秒 19mm ISO6400) 露出補正 なし

|

|

30.懐かしい冷蔵庫

氷を入れて使う懐かしい冷蔵庫もあった。冷蔵庫の隣に見えるのは、表裏に引戸があり、その引戸の部分を網戸状にして風通しを良くした棚だ。これは、残った食べ物などをしまう棚(蠅帳)とのことで、立派なものだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f1.8 1/320秒 9mm ISO6400) 露出補正 なし

|

|

31.2階客間 予備室

黒光りする手すりの階段を2階に上がる。上がったところは予備室になっている。建築当時この部屋の用途が定まっていなかったため、予備室と呼ばれているとのこと。その向こうに客間があった。庭の眺めがとても良い。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f1.8 1/1250秒 9mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

32.2階客間 付け書院

ここは安田邸で一番格式の高い座敷である。客間から外に張り出した部分を設け、座り机ほどの高さに棚板を取り付けて、その前面に明かり障子が入れられている。花狭間欄間の書院は見事だ。肝心の客間はそれとわかる写真が撮れていなかった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2 1/1000秒 9mm ISO320) 露出補正 なし

|

|

33.2階の縁側

2階客間と次の間から1階に下りる表階段への廊下である。廊下というより縁側のようだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f1.8 1/1000秒 9mm ISO1250) 露出補正 なし

|

|

34.再び応接室へ

表階段を降りて、再び1階の応接間の廊下に出た。残月の間の上が2階客室である。庭の方から応接室を撮ったが、暖炉の壁面は蛇紋岩、上部には当初からの油絵(須田輝洲・画)が嵌め込まれている。見学を終え、玄関に戻って案内してくださった方に礼を述べ退出した。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f1.8 1/640秒 9mm ISO6400) 露出補正 なし

|

|

35.谷中銀座 七福猫

旧安田邸からどこをどう通ったかはっきり覚えていないが、方向を見極めて不忍通りに出、そこから谷中銀座の入り口を見つけて入った。木彫りの招き猫が2匹、豆腐屋さんの軒先にいた。谷中には七福猫がいて、その中の2匹がこの猫たちで弐の福、参の福だそうだ。外国人観光客も写真を撮っていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.8 1/1000秒 20mm ISO200) 露出補正 なし

|

|

36.谷中銀座の賑わい

谷中銀座はそれほど規模は大きくない。しかし、外国人観光客も多く、とても賑わっている。谷中銀座商店街には昔ながらの個人商店を中心に、様々な業種約70店舗が全長170メートルほどの短い通りに密度濃く立ち並んでいる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.8 1/1000秒 37mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

37.夕やけだんだん

その商店街の最後のところにこの写真のような階段があった。ここを夕やけだんだんという。階段の上からは谷中銀座商店街が一望でき、夕やけの絶景スポットにもなっている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f3.5 1/1250秒 28mm ISO125) 露出補正 なし

|

|