昨日から日中の気温が20℃を超えるようになった。いよいよ蝶のシーズンが始まる。

昨日は

蝶のスプリング・エフェメラルのひとつ、ツマキチョウを求めて、目黒の自然教育園へ行ってきた。そして、この日はギフチョウだ。

2004年から10年間、ほとんど毎年この時期に行っている場所に、今年も狙いを定めて出かけて行った。申し分ないコンディションである。ここ数年、ここにギフチョウを撮りに来られる愛好者の方々が年々増えてきた。この日も20名くらいの方が私より先に来ておられた。最近は女性の方が多いように思う。ギフチョウが桜の花を訪れると、その場にいた10人くらいのカメラを持った方が、取り囲む。90mmマクロではとても寄れる状況ではない。他の方々は300mm位の大きなレンズを付けたカメラを構える。私はHS50だ。

初めのころは、必ず山頂に登っていた。それほど長くはないがきつい登りもある。11時ごろの山頂にはギフチョウが乱舞している。ところが山頂には花が少なく、地面に止まることが多い。小さなスミレに来ることもあるが、どうしても上から押さえつけて撮ることが多くなる。

一方、ここ登り口のあたりでは、ウメに始まり、サクラ、アセビ、イワツツジ(ミツバツツジ)や、タチツボスミレ、オオイヌノフグリに至るまで、いろいろな花に吸蜜に来る。最近ではカタクリも植えらている。ここ数年は、登りもきついので、山頂まで登ることはなくなった。

ここは保護されているギフチョウの産地であるが、他産地のものが放蝶されて、混血が起こり、ここ一帯の純粋な血統のギフチョウが見られなくなったという話を聞いたことがある。

この日はギフチョウのほかに、トラフシジミ、スギタニルリシジミ、ルリシジミ、コツバメ、ミヤマセセリ、越冬後のヒオドシチョウ、テングチョウ、ウラギンシジミを見ることが出来た。いよいよ春である。

撮影を終え、いつもお茶を入れてくださる、ここにお住いのSさんに"元気だったらまた来年来ます"と別れを告げた。近くの立ち寄り湯で一風呂浴びて帰路についた。

|

1.桜とスイセン

いつもの通り、トイレ休憩を兼ねて、湖畔の公園による。桜はまだまだ咲いていた。花壇は良く手入れされていて、植えられたスイセンがきれいに咲いている。そういえば昨年は、この場所には菜の花が咲いていたのに。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/900秒 4.4mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

2.ソメイヨシノ満開

満開のソメイヨシノが視野を埋める。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F4.5 1/600秒 20.8mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

3.湖と公園

花壇は良く整備されていた。湖の向こうには桜が見える。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5.6 1/900秒 5.4mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

4.ギフチョウ桜を訪れる

現地に到着した。すでにカメラを携えた何人かの愛好家がいらっしゃった。「こんにちは」とご挨拶をして、仲間入りする。11時少し前、さっそく

マメザクラというのだろうか、小ぶりの桜の花にギフチョウが訪れた。撮影者が多いので90mm macro では寄れなかった。HS50の望遠端でとる。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5.6 1/500秒 185.0mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

5.スギタニルリシジミ

スギタニルリシジミもスプリング・エフェメラルであり、今日の目的のひとつである。ルリシジミと見分けは付きにくいが、裏面の色とわずかな斑紋の違いでスギタニルリシジミと分かる。露出が難しい。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5.6 1/500秒 133.4mm ISO100 ) 露出補正 +0.7段

|

|

6.ギフチョウ 休憩 -1

幸運にも近くの背の低い木の枝にギフチョウが止まった。 90mm macro レンズで撮るときは、F5.6の絞り優先プログラムで撮るのだが、昨日、目黒でツマキチョウを撮った時の設定を換えるのを忘れてしまい。プログラムオートになってしまった。

Nikon D5000 TAMRON 90mm F2.8 macro

プログラムオートで撮影 ( F8.0 1/1000秒 90mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

7.ギフチョウ 休憩 -2

前の写真と同じ個体だ。少し距離があるので、HS50に持ち替える。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5.6 1/200秒 102.9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

8.ギフチョウ 静止

150mほど先に進んだ。ここにも2本の桜の木があって。大勢のカメラマンが、ギフチョウが来るのを待っている。このギフチョウは桜ではなく下草に止まった。カメラマンが追い周囲を取り囲む。近寄れない。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5.6 1/350秒 130.0mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

9.地面に止まるギフチョウ

よく遭遇するシーンだ。抜き足差し足忍び足で、ひとり、また一人と集まる。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5.6 1/450秒 95.6mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

10.ルリシジミ

スギタニルリシジミか思ったが、ルリシジミだった。

Nikon D5000 TAMRON 90mm F2.8 macro

プログラムオートで撮影 ( F9.0 1/1250秒 90mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

11.ウラギンシジミ

越冬後のウラギンシジミ♀がちらちらと翅を光らせながら飛んできた。目の前の道に止まり吸水を始めた。もっとカメラを下げて向こう側を映しこみたかったが、手前の落ち葉が邪魔になって駄目だった。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F4.5 1/680秒 30.3mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

12.トラフシジミ春型

桜の高い枝の花にトラフシジミが来た。同じようにカメラマンの皆さんが集まる。私も仲間に入れていただく。トラフシジミは桜の花に潜るようにして吸蜜していて、顔が見えない。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5.0 1/680秒 88.7mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

13.タチスボスミレに来たギフチョウ

この日はタチスボスミレに来るギフチョウはあまり多くなかった。唯一のチャンスだったが、残念ながら人垣で正面に回り込めない。

Nikon D5000 TAMRON 90mm F2.8 macro

プログラムオートで撮影 ( F7.1 1/800秒 90mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

14.ギフチョウ 後ろから

桜の花に向こうを向いて止まって吸蜜するギフチョウ。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5.6 1/500秒 68.5mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

15.桜の花で吸蜜するギフチョウ

12時を過ぎた。ギフチョウの数はだんだん多くなっている。1本の桜の木に複数のギフチョウが訪れることもある。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5.6 1/320秒 185.0mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

16.イカリモンガ

これは蝶ではなく蛾だ。大きさはシジミチョウほどで、活発に飛んで花に来る。翅を閉じて止まる。蝶と見紛うてしまう。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5.6 1/600秒 102.9mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

17.「わっ!きれい」 トラフシジミ

また、トラフシジミが現れて、陽光を浴びて桜の花で吸蜜する。女性カメラマンから「わっ!きれい」と歓声が上がった。春型のトラフシジミは夏型より白い縞模様がはっきりして美しい。蝶の眼も捉えることが出来た。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5.6 1/500秒 123.8mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

18.ギフチョウ 90mm macro で

まだまだ、カメラマンは多いが、ギフチョウにはそろそろ食傷気味になられているようで、トラフシジミに夢中になっている方が多い。近づいて撮ることが出来た。

Nikon D5000 TAMRON 90mm F2.8 macro

プログラムオートで撮影 ( F8.0 1/1000秒 90mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

19.ギフチョウ 正面から

同じ個体だが、正面に回り込んで撮ることが出来た。

Nikon D5000 TAMRON 90mm F2.8 macro

プログラムオートで撮影 ( F8.0 1/800秒 90mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

20.スギタニルリシジミ 集団吸水 -1

スギタニルリシジミの写真を撮っておきたいと思って、川の石垣を探す。すると4頭ほど集まって吸蜜しているところを見つけた。3頭がスギタニルリシジミで1頭はルリシジミのようだ。上から見下ろすように撮る。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5.6 1/480秒 119.3mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

21.スギタニルリシジミ 集団吸水 -2

このような吸水の状態になると、彼らはそこから離れようとはしない。今度は川床に下りて撮る。1頭は陰に隠れてしまった。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F3.2 1/900秒 4.4mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

22.スギタニルリシジミ 集団吸水 -3

ゆっくりとD5000に持ち替えて撮る。7時の位置に頭を向けて吸水しているのがルリシジミで、他の3頭はスギタニルリシジミだ。

Nikon D5000 TAMRON 90mm F2.8 macro

プログラムオートで撮影 ( F8.0 1/800秒 90mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

23.スギタニルリシジミとルリシジミ

手前がスギタニルリシジミで向こう側がルリシジミだ。

Nikon D5000 TAMRON 90mm F2.8 macro

プログラムオートで撮影 ( F7.1 1/800秒 90mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

24.ヒオドシチョウ

越冬したヒオドシチョウがキフジの花に来た。キフジに蝶が来るのをあまり見たことがない。翅は傷んでいる。昨年の6月頃に羽化しているのだから、おおよそ10か月は生きていることになるのだから仕方ない。なぜISO感度が1000になってしまったのだろう。コントラストが強すぎて、例のダイナミックレンジのオートがそうさせたのだろうか。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5.6 1/640秒 185.0mm ISO1000 ) 露出補正 なし

|

|

25.名残のギフチョウ

そろそろ引き上げようと思っていた時、ギフチョウが正面に来てくれた。しかし、ちょっと距離が離れているのでHS50で。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5.6 1/450秒 143.6mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

26.テングチョウ

今日はミヤマセセリとコツバメを撮り損なった。最後に駐車場への帰り道でテングチョウを撮った。今日もHS50を多用せざるを得なかったが、HS50はなかなか重宝なカメラと思う。遠くからしか狙えないときも、近寄って背景を入れて撮りたいときも便利に使える。無精してデジイチ撮るのを怠ってしまいそうだ。これでシャープな画が撮れればいうことはないのだが・・・。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5.6 1/450秒 143.6mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

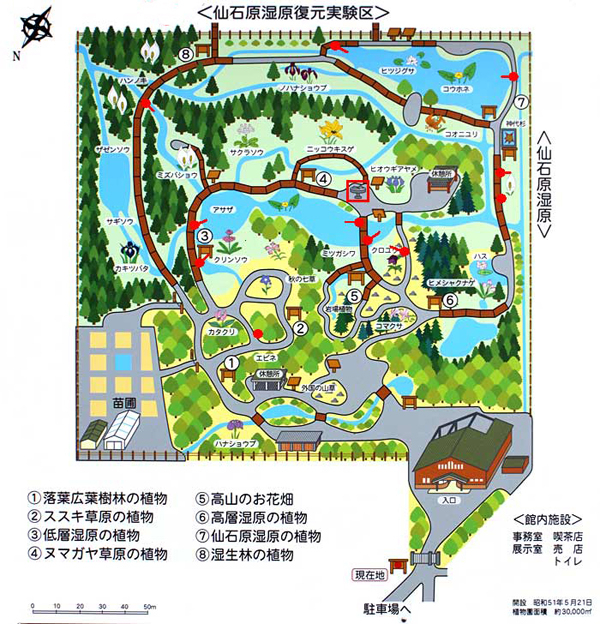

箱根湿性花園 園内案内板

箱根湿性花園 園内案内板