|

1.東大赤門

地下鉄の本郷3丁目から東大赤門まで歩き構内へ入った。「珠玉の昆虫標本」展の会場である東京大学総合研究博物館は、赤門の手前を右に入ると近いのだが、不案内であった。赤門は文政10年(西暦1827年)、加賀藩主前田斎泰に嫁いだ11代将軍徳川家斎の息女溶姫のために建てられた朱塗りの御主殿門で重要文化財に指定されているとの案内書きがあった。9月13日、「珠玉の昆虫標本」展見学2回目のときは、学習効果で、赤門手前からショート・カットして入ることができた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 12mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

|

2.東京大学総合研究博物館

赤門から入って、歩いてきた国道17号と平行に右へ進むと、「珠玉の昆虫標本」展の会場があった。その東京大学総合研究博物館は1966年(昭和41年)4月に東京大学総合研究資料館として発足し、1996年(平成8年)5月11日に東京大学総合研究博物館として改組された。2002年(平成14年)1月12日には、ここのところ毎春、ツマキチョウを撮りに訪れている小石川植物園の中に、東京大学総合研究博物館小石川分館が開館されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

|

3.江戸から平成の昆虫研究を支えた「珠玉の昆虫標本」

館内には一般展示もあるが、まずは 「珠玉の昆虫標本」の展示会場へ向かう。子供さんたちが多いかと思ったが、それほどではなかった。会場に一歩入るとアカデミックな雰囲気があった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/400秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

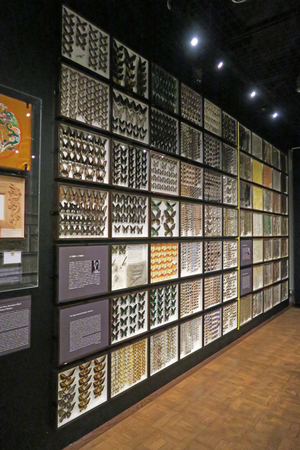

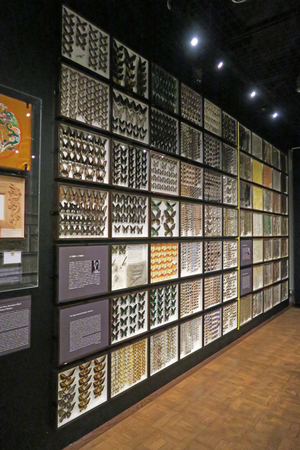

4.「珠玉の昆虫標本」の展示会場

写真でご覧いただけるように one room の会場は決して広くない。そこにぎっしりと「珠玉の昆虫標本」が展示されている。会場へ入ってすぐのところに、貴重な標本があった。日本最古の昆虫標本として知られる約200年前の江戸時代に旗本・武蔵石寿が制作した全7箱の昆虫標本が平置きされていた。チョウは、クロアゲハ、アオスジアゲハがあったが、少々形は崩れている。この標本は撮影禁止であった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/320秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

5.山階芳麿侯爵の昆虫標本

正面左の壁面の展示から右回りに見ていく。その壁面、江戸時代の本草学者・武蔵石寿により制作された日本最古の昆虫標本の後ろ側の壁面にはセミ博士の愛称を持つ加藤正世博士( 1898ー1967 年)の59箱の標本があった。昭和初期の昆虫黄金時代を築いた人で、セミが中心だがチョウの標本もあった。その隣に展示されていたのが本邦初公開と言われる、鳥類学者で山階鳥類研究所の創設者でもある山階芳麿博士(1900年-1989年)の、昭和初期に採集された標本だった。テンシャンウスバと思われるチョウや、ルリモンアゲハの標本もあった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

6.江田茂さんの標本 -1

続いて西多摩の博物学者と言われる宮野浩二さん(1937年-2012年)の昆虫標本45箱。1960年代半ばから動植物に衰退の兆しを察知し、西東京産のあらゆる昆虫を継続的に採集、標本にしていて、昭和初期の昆虫の変遷から環境の変化を読みとる上できわめて貴重な情報源だ。さらにその隣には、平和・トンボ資料館館長の白石浩次郎さんの、1941年-2010年のトンボ標本が10箱があった。そして、入口からみての正面の壁面には、労働省の官僚であり、大収集家である江田茂さん(1930-2008)の昆虫標本33箱が並ぶ。写真は、南アメリカと中央アメリカの熱帯圏に生息する小型の美しいジャコウアゲハ類のマエモンジャコウアゲハの仲間や、ミツオアゲハ、ウスキオビアゲハの仲間の標本だ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/200秒 24mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

7.江田茂さんの標本 -2

チョウ類と甲虫類が主体だ。私は同定ができないが、標本の種名が記されていないので、手持ちの図鑑などを参照して探っている。誤りがあると思うがお許しいただきたい。世界各地の昆虫標本が多岐にわたり収集されている。江田茂さんは、中学生の頃より、海外の昆虫標本商や研究者と文通、交換をして珍奇で美麗チョウなどの標本コレクションを始めたそうだ。 写真はパルナシウス(ウスバアゲハ族)の一部である。テンジクウスバ、チェケニーウスバ、アクディティスウスバ、そして、中央の上はヒメウスバシロチョウだろうか。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/640秒 14mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

8.江田茂さんの標本 -3

この箱のチョウの名前はほとんどわからない。中央アメリカや南米の蝶と思うが、わずかに右上にフタエヘリボシジャコウアゲハらしきチョウが認められるのみである。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/400秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

9.江田茂さんの標本 -4

ケニアなど中央アフリカからアフリカ南部に生息するツマアカシロチョウの仲間と思う。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 14mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

10.江田茂さんの標本 -5

江田茂さんの標本、エガーモルフォの雌雄型の箱があった。私は雌雄型では、左側が♂なら、右側の翅は♀というように現れるものと思っていたが、モザイクの現れ方もいろいろ異なることを知った。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

11.ブータンシボリアゲハ

これは、日本・ブータン共同調査隊により約80年ぶりに発見されたブータン絞りアゲハの標本である。この標本は「珠玉の昆虫標本」展を企画された矢後勝也博士が採集されたものだそうだ。2011年11月に国賓で日本を訪れたブータン国王夫妻が2頭の♂の標本を持ってこられ、東京大学総合研究所博物館と、東京農大の 進化生物学研究所にそれぞれ贈呈された。6~7年前だったと記憶しているが、NHK-TVで "NHKスペシャル 「秘境ブータン 幻のチョウを追う」" が放映された。そして、2012年2月に東京農大 進化生物学研究所「食と農」の博物館で開催された "幻の蝶「ヒマラヤの貴婦人」ブータンシボリアゲハ"展示会も見に行った。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/500秒 10mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

12.五十嵐邁博士の標本 -1

五十嵐邁博士(1924-2008)はチョウ類の幼生期の生活史と形態を主に研究された昆虫学者として知られる。幼虫期の形態や生活史が不明だったテングアゲハの調査団を結成して、インドのダージリンで食樹がキンベリーモクレンであることを発見されたのは有名である。没後の2010年の3月に東京千駄木のファーブル昆虫館で開催された「五十嵐邁展」を見に行ってきた。その翌年、前述したブータンシボリアゲハの日本・ブータン共同調査隊に参加された奥様の昌子様にもお目にかかることができた。著書の「アゲハ蝶の白地図」や「蝶と鉄骨」も私の書架にある。ここでは40箱のチョウの標本が展示されていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/800秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

13.五十嵐邁博士の標本 -2

東南アジア産チョウ類を主体とする約10万点の標本、1000点を優に超える学術図書、5000点以上のチョウ類幼生期の写真や描図などの五十嵐コレクションは2010年6月に東京大学に寄贈された。この写真は初めて見るチョウだった。フィディアスタイマイのようだ。照明がどうしても標本箱のガラスに反射してしまい、撮りにくい。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/320秒 37mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

14.五十嵐邁博士の標本 -3

アレキサンドラトリバネアゲハだ。♀を最初に発見したミークという探検家がチョウがあまりにも巨大だったため、鳥と間違えて鉄砲で撃ち落としたと伝えれているが。開長180mm近くにおよぶ巨大なものもいるという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

15.五十嵐邁博士の標本 -4

ヒイロツマベニチョウだ。インドネシアのアンボン島、セラム島、ベレン島、ブル島といった生息地により、亜種がある。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO2500 ) 露出補正 なし

|

|

|

16.五十嵐邁博士の標本 -5

五十嵐邁博士と言えば、まず、このテングアゲハだ。1986年、幼虫期の形態や生活史が不明だったテングアゲハの調査団を結成して、インドのダージリンのタイガーヒルで食樹がキンベリーモクレンであることを発見されたのは有名である。五十嵐博士が現地から日本鱗翅学会の白水隆会長へ打たれた発見成功の電報も展示されていた。 1979年発刊の〔学研の図鑑〕「世界のチョウ」では、幼虫の生態は不明とされていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/800秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

17.五十嵐邁博士の標本 -6

メガネトリバネアゲハには生息地により、多くの亜種があるようだ。♂の翅がグリーンのほかに、ブルー系亜種と、オレンジ系亜種がある。これはアカメガネトリバネアゲハ Ornithoptera croesus lydius だろうか。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/500秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

18.五十嵐邁博士の標本 -7

「Ouroboros」では、今回の五十嵐邁博士の展示品で特筆すべきは、きわめて希少な尾なしカラスアゲハの標本である。特に♀は国内に1頭しか存在せず、一見の価値があるとされている。見た目はカラスアゲハというよりクロアゲハのようだった。この標本でどれが♀か分からなかったが、一番右端の胴が大きいのでこれが♀なのだろうか?。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO2500 ) 露出補正 なし

|

|

|

19.五十嵐邁博士の標本 -8

ルリモンアゲハと思う。先月、ベトナムの中部のダナンで見たのは、ルリモンアゲハだったかもしれない。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/640秒 11mm ISO2500 ) 露出補正 なし

|

|

|

20.五十嵐邁博士の標本 -9

下の箱はオオクジャクアゲハ、あるいはタカネクジャクアゲハだろうか。上の箱はルリオビアゲハ(オビクジャクアゲハ)と思う。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/80秒 22mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

21.五十嵐邁博士の標本 -9

この箱のチョウは何か分からなかった。もしかしてルリモンジャノメの仲間かと思い検索してみたがヒットしなかった。やや小型のチョウだったのでシジミチョウ科のチョウだろうか。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/800秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

22.五十嵐邁博士の標本 -10

メスシロキチョウとその仲間のようだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

23.五十嵐邁博士の標本 -11

日本にも生息するアオバセセリの仲間の標本だ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/800秒 18mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

24.五十嵐邁博士の標本 -12

シボリアゲハ 。シボリアゲハの仲間は、アゲハチョウ科の中でも、原始的なグループのウスバシロチョウ亜科タイスアゲハ族に含まれ、この族にはタイスアゲハ属2種、シロタイスアゲハ属5種、シボリアゲハ属4種、ホソオチョウ属1種、ギフチョウ属4種、慶16種が知られている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/800秒 18mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

25.五十嵐邁博士の標本 -13

左側の列がウンナンシボリアゲハ、右側がシナシボリアゲハだ。シボリアゲハの仲間の4種はヒマラヤ山麓からミャンマー、タイ、中国西部に生息する。ブータンシボリアゲハはブータンに、シボリアゲハはヒマラヤ山麓ブータン、アッサム、ミャンマー、タイ、中国雲南省に、シナシボリアゲハは中国雲南省、四川省、峡西省に、そして、ウンナンシボリアゲハは中国雲南省にそれぞれ種生息する。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/160秒 29mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

26.濱正彦さんの標本 -1

これも凄い。信州の蝶聖信州屈指のアマチュア研究者と言われる濱正彦さん(1935-2012)のチョウの標本である。濱コレクションは、294箱に収納された44,570頭の主として長野県中南部産のチョウ類で、2013年4月に東京大学総合研究博物館に寄贈された。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/640秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

27.濱正彦さんの標本 -2

これはヒメヒカゲの箱だ。ヒメヒカゲはいま、絶滅危惧Ⅰ類になっている。私が昆虫少年だったころ、美ケ原の王が鼻から石切り場へ下りる途中で数頭採集した記憶がよみがえる。それ以来、会っていない。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/320秒 12mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

28.濱正彦さんの標本 -3

コヒョウモンモドキだ。このチョウも最近めっきり会う機会が少なくなっている。1993年に海ノ口牧場で撮った本種の写真が残っている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/200秒 24mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

29.濱正彦さんの標本 -4

アイノミドリシジミだろうか。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/320秒 14mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

30.濱正彦さんの標本 -5

右側はウラゴマダラシジミ、左側はフジミドリシジミ。フジミドリシジミの♀の表は黒で無地だ。ウラゴマダラシジミは近くの舞岡公園でも撮れるが、フジミドリシジミはまだ撮ったことがない。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/320秒 32mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

31.濱正彦さんの標本 -6

このクモマツマキチョウの数には圧倒される。私はクモマツマキチョウも撮ったことがない。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/800秒 16mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

32.濱正彦さんの標本 -7

ヒメギフチョウ の箱だ。左から3列目に並ぶのは、ギフチョウとの種間雑種なのかなと思った。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/320秒 16mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

33.濱正彦さんの標本 -8

こちらはギフチョウである。黒状が太いので、ヒメギフチョウに比べて黒っぽく見える。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/640秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

34.濱正彦さんの標本 -9

写真では中央にキベリタテハの箱があり、その下にクジャクチョウ、上にはコヒオドシが見える。昆虫少年のころキベリタテハやクジャクチョウはあこがれの的で、夏休みの終わりのころに行った美ケ原で目的を達した時はうれしかった。クジャクチョウは何の花だったか忘れてしまったが、その花が真っ黒になるほど群がっていたのを思い出す。60年も前の話だ。昨今は、キベリタテハもクジャクチョウもとても少ない。コヒオドシは、夏の林間学校で乗鞍岳に登ったとき、畳平で3頭をネットに入れた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/60秒 21mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

35.須田孫七さんの標本 -1

展示場の右奥には日本のファーブルと言われる須田孫七さんの昆虫標本47箱だ。アリの標本は圧巻であると言われる。チョウの標本は少ないが、中心は1940年~2000年代に収集された東京都産の標本で東京の環境と昆虫相の変遷を知ることができる重要な資料とのこと。いまは東京では見られないギフチョウの標本もあった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/125秒 28mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

|

36.須田孫七さんの標本 -2

コムラサキ、ミドリシジミ、アサマイチモンジの標本もあった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/640秒 10mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

里山ガーデンフェスタ2021春パンフレットより

里山ガーデンフェスタ2021春パンフレットより