旅行 高松→丸亀→鞆の浦→尾道 ④鞆の浦の街並み

坂出の静かな住宅地の中のひっそりとした場所に佇み、江戸末期に造られ、代々受け継がれてきた風格のある屋敷のフレンチ・レストランで食事を楽しんだあと、坂出駅まで送っていただいた風月堂の社長とそのお嬢さんに感謝と別れを述べ、改札口を入った。

坂出から岡山まで「マリンライナー」に乗る。岡山からは新幹線で福山へ、福山駅からはタクシーで鞆の浦の今夜の宿へ向かった。温泉に浸かり、露天風呂に入った。日が暮れて吹く風が冷たい。

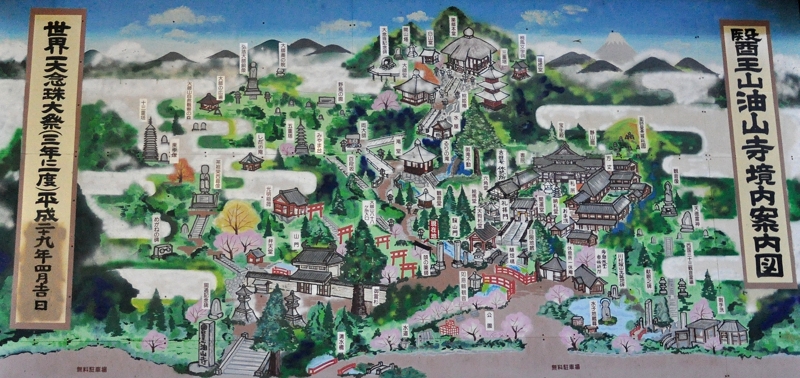

翌日は古い町並みが残る鞆の浦を散策した。鞆の浦は坂本龍馬にゆかりのある土地である。港にはシンボルである常夜燈があり、保命酒という「みりん」を原酒とし、甘口の酒の中に桂皮などのハーブ16種を漬け込んで造る特産の薬味酒の老舗がある。町は「ひなまつり」で、ひな壇の飾り付けが見られた。そう広い町ではないが、全部を見て回ることはできなかった。

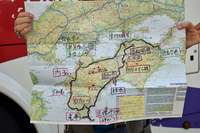

旅行の最後は、尾道へ行こうと婿殿が計画してくれていた。鞆の浦からは、距離的は福山駅へいくのと、そう変わらないようなのでタクシーで行こうとしたが、この町にタクシーは少ない。結局バスで福山駅へ出て、在来線の山陽線で尾道まで行くことにした。

鞆の浦の港とシンボルである常夜燈 2023年3月12日 広島県福山市鞆町

|

66.瀬戸大橋線(本四備讃線)車窓より 坂出からは瀬戸大橋線に再び乗車する。だが、この日は晴れているのに、空はすっきりしない。黄砂のためだと思う。瀬戸大橋は、下津井瀬戸大橋から始まり、6つの橋と4つの高架橋で本州と四国を結んでいるが、wikipediにれば、「瀬戸大橋は、本州の岡山県倉敷市と四国の香川県坂出市を結ぶ10の橋の総称である。瀬戸内海をまたぐ本州四国連絡橋の児島・坂出ルートにあたり、橋の大部分は香川県に属する。1988年(昭和63年)に全線開通。それにより初めて四国と本州が陸路で結ばれた。」とされている。坂出から児島に向けて進行方向右側を見ている。この島の名前はわからなかったが、帰宅して地図で調べたところ、室木島のようだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 34mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

67.瀬戸内海のうねり 室木島(もろきしま)は塩飽諸島に属する坂出市の無人島である。漁船が1艘見える。海が潮の流れでうねっているように見えた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/1250秒 37mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

68.大槌島(おおづちじま) やや遠くに三角形の島が見えた。この島は大槌島だと思う。大槌島は瀬戸内海に浮かぶ無人島。島の中心に県境が通っており、北側は岡山県、南側は香川県である。wikipediaによれば、島の周辺が好漁場であったため古くから領有権争いが絶えず島内に県境があるのもその名残であるとれている。岡山藩と高松藩の間でこの島の領有権を巡る紛争が発生したが、享保17年9月21日(西暦1732年11月8日)に幕府の勘定奉行が下した判決により決着したという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 37mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

69.釜島(かましま) マリンライナーは児島に近くなった。櫃石島(ひついしじま)に差し掛かった辺りを通過中である。右手に見えるこの島は釜島だと思う。間違っていたらご容赦を。手前に見える左側の児島は大裸島、右側の小島が小裸島であろう。手前に櫃石島の港が見える。岡山県倉敷市下津井に属する無人島である。水島諸島(児島諸島)に属する。かつては有人島であったが、無人島化しているそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 35mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

70.松島(まつしま) 右側に見える島は、鷲羽山麓の大浜の方約600m沖にある有人島の松島。周囲は約1.2km。wikipediaによれば、松が多いことが島名の由来とされる。島に平坦地は少なく、集落は海岸沿いにある。中世には松島庄太夫という豪族が島内を開発し、その宅地跡の遺跡が現存する。また、水軍の根拠地の一つとなり、島全体が要塞化されていたこともあり、島内には、藤原純友に由来する純友神社が存在する。『吉備温故秘録』には田畑1反2畝、家数2軒、男女9人と記載されている。近代には移住者が増え、大正年間には20戸以上になるなど、人口が増えていった。また、島の周囲は、岡山県下でも有数の優良な漁場とされる。まもなく右手に鷲羽山を見て児島に到着する。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

71.鞆の浦 朝の海 前日に本州に渡り、広島県福山市の鞆の浦に着いた。原漁港の傍の「鷗風亭」という立派なホテルだった。夕食前に温泉、露天風呂に入った。夕食も旨かった。夜に雨が降ったようだ。この写真は朝9時頃に撮ったがどんよりした空だ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/640秒 70mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

72.原漁港 -1 宿の通用口のドア越しに撮った原漁港。ここは絶好の釣りポイントだそうだ。四季を通してさまざまな魚が釣れる人気の釣り場で、メバルやスズキの魚影が濃い釣り場という。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 23mm ISO110 ) 露出補正 なし |

|

73.ひなまつり 2023年2月16日(木)〜3月26日(日)に「第21回 鞆・町並みひな祭」が開催されていた。宿のロビーにも立派なお雛様が飾られていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/200秒 31mm ISO6400 ) 露出補正 なし |

|

74.原漁港 -2 3日目は、まず鞆の浦の古い町並みの散策から始まる。比較的軽い Nikon Z50 を首から下げて、歩き始めた。先ほど宿の上から見た原漁港だ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.2 1/500秒 83mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

75.弁天島 -1 宿を出て、海沿いのバス道を南へ歩く。左手(東側)弁天島という島が見える。福山市のホームページに次のようなことが書いてあった。「仙酔島への渡船に乗ると右側に朱塗りのお堂が見えます。鎌倉時代、近江の侍が弁天島近くの海に家宝の太刀を落としてしまいました。侍は、「銭百貫をほうびに出すから太刀を探してくれ」と漁師たちに頼みました。しかし、フカ(サメ)がいると恐れて誰も海に入ろうとしません。「この地に勇気あるものはいないのか」と侍がののしると、若者が海に飛び込みました。太刀は見つかりましたが、若者はフカに足を食い取られて命を落としてしまいます。侍は渡すはずだった銭百貫で若者を弔い、弁天島に11層の石塔婆を建てました。この石塔婆は年代が判明する石塔の中では県内最古のもので、県の重要文化財になっています。夜にはお堂がライトアップされ、日中とはまた違った幻想的な港町の雰囲気を楽しめます。瀬戸内海国立公園である鞆の浦の中でも,欠かせない景色の1つといえます。」と。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 140mm ISO180 ) 露出補正 なし |

|

76.龍馬観音 この石垣の上に見える福禅寺対潮楼のすぐ下にある浄泉寺に「龍馬観音」がある。幕末の慶応3年、龍馬ら海援隊が乗る蒸気船いろは丸と紀州藩の明光丸が衝突したのがこの鞆沖で、事件(いろは丸事件)の際に鞆に上陸して談判した場所なのだそうだ。真言宗の寺院の客殿・対潮楼は眺めがよいことで知られている。参拝は失礼した。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 20mm ISO110 ) 露出補正 なし |

|

77.鞆港 更に南へ歩いていくと波止(はと)と呼ばれるところがあった。鞆の浦には江戸時代に造られた石積みの波止が現存している。1791年(寛政3年)に完成している。波止は台風などの強風や高波から船を守るための防波堤のことだが、この波止の西側・鞆港から撮った。 ここは鞆湾の東側にある大可島下の波止であるが、鞆湾の西側の淀姫神社下の波止、その南方の玉津島下の波止の3基が、鞆の浦を護っている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f7.1 1/500秒 44mm ISO110 ) 露出補正 なし |

|

78.常夜燈 模擬側に見えるのが鞆港のシンボルである常夜燈だ。1859年に建てられた船の出入りを誘導してきた灯台で、高さは5.5m、海中の基礎の上から宝珠まで11mあり、現存する江戸時代の常夜燈としては最大級の大きさだそうだ。地元では「とうろどう」と呼ばれている。鞆港は江戸時代に大きく整備され、この時代の港湾施設である「常夜燈」、「雁木」、「波止場」、「焚場」、「船番所」の全てが全国で唯一残されている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f7.1 1/800秒 56mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

79.重要文化財 太田家住宅 入口 江戸時代にこの建物は「保命酒中村屋」として栄え、敷地内には保命酒を中心に様々な酒類の醸造が行われたという。また、藩の主要人物の宿所のほか、ビジネスの商談の場として利用された数寄屋造りの建物には市松模様を配した土間や板と竹を編み込んだ網代造りの天井など、モダンなインテイリアが施されている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 26mm ISO560) 露出補正 なし |

|

80.「鞆・街並ひな祭」 太田家住宅の雛飾り -1 鞆町内、約100か所の町屋、商家、寺院などにお雛様が飾られる毎年恒例のイベントが行われていて、期間中、太田家住宅でも江戸時代から現代までの大小さまざまな雛飾りが展示されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/320秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

81.「鞆・街並ひな祭」 太田家住宅の雛飾り -2 「源氏粋 明治~大正」という説明書きがあった。源氏物語をテーマにしたひな人形なのだろうか。調べてみると、「いき」とは、江戸時代に生じ、時代に従って変転した美意識で、遊興の場での心意気、身なりや振る舞いが洗練されていること、女性の色っぽさなどを表す語。 「いき」は、単純美への志向であり、「庶民の生活」から生まれてきた美意識であるそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/100秒 23mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

82.「鞆・街並ひな祭」 太田家住宅の雛飾り -3 いずれも豪華なひな人形である。このひな壇は「大木平蔵 御殿飾り(明治末期)」とあった。説明には、「この御殿飾りは縁あって神戸市の旧家から譲り受けたものです。御殿は組み立て式で2つの大きな箱に収まります。釘などを1っ本も使わずに木と木をうまくはめ込ませることで、きちっと完成させることができます。御殿に飾ってある3人官女に注目してください。真ん中の官女はなんと「おかめ(お多福)」で大変珍しいものです。両端の官女は未婚(袖が長い)、中の官女は既婚(袖が短く、眉を剃っている)。真ん中の官女がリーダー格です。」とあった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/125秒 21mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

83.太田家土蔵 母屋を取り囲むように何棟かの土蔵が建っていた。瓦と漆喰でできた海鼠壁にはサイコロの目のような模様が施されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

84.太田家の東側路地 昔の家並みが続く路地である。この路地を挟んで向かい側が朝宗亭である。朝宗亭は太田家住宅の別邸で、藩主の来訪の際に使用されていた。敷地の西側道路に面して門屋と離屋が並び,門屋の奥に主屋が建てられている。主屋、門屋とも江戸時代、享和元年(1801年)頃の建設と考えられる。国指定重要文化財で、鞆の町並みの主要部を構成する町家として価値が高いといわれる。この時は気が付かずに通り過ぎてしまった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 38mm ISO110 ) 露出補正 なし |

|

85.古い家屋 これは多分保命酒の醸造所の建物だったと思う。ここは西町と言われるところで、倉庫や町屋が数多く残り、鞆の浦らしい町並みが残されているという。前に突き出す出格子窓が見られる。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 36mm ISO110 ) 露出補正 なし |

|

86.保命酒岡本家 -1 江戸時代、保命酒の独占した製造販売の許可を得ていたのは、最初に保命酒を造った中村家だけだった。万治2年(1659年)、大阪の漢方医「中村家」の子息である中村吉兵衛氏によって、当時備後鞆の津で醸されていた「吉備の旨酒(現在の味醂酒に準ずる)」に、大陸産の薬味を漬け込んで造られたのが、保命酒の始まりという。一方、岡本家は安政2年(1855年)に、当時の藩が発行する酒造株を得て、清酒業で生業を起こした。明治の後期になると、元祖である中村家が保命酒業の暖簾を下ろすことになり、かねてより懇意にしていた岡本家が、中村家伝統の看板と道具一式を譲り受けて今に至るいという。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 31mm ISO5000 ) 露出補正 なし |

|

87.保命酒岡本家 -2 保命酒は桂皮などの薬味十六種を味醂酒に漬け込み、じっくりと成分を浸出させて造る薬味酒(和製リキュール)である。健康や美容にも良いと言われるアミノ酸を多く含んだ濃厚な本味醂に、薬味をじっくり漬け込み、本味醂本来の米の甘味と薬味の香りのバランスに優れた、まろやかな味わいの薬味種という。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO2200 ) 露出補正 なし |

|

88.阿弥陀寺 鞆の大仏 どこをどう歩いたかわからないが、町の西側でお寺の多い通りに出た。江戸時代初期、鞆城を築いた福島正則が、城下町整備の一環で「寺町通り」を造営し、各宗派のお寺がほぼ一直線に並べられた。ここ阿弥陀寺は、永禄年間(1558年~1570年)の創建。本堂には「鞆の大仏」と称される阿弥陀如来坐像が鎮座していた。江戸時代から残るという梵鐘もあった。山門の右の方には、「鞆の津塔」と呼ばれる江戸時代前期の石塔が12基並んでいて、これは鞆独特のお墓で、大名でないとお墓が建てられなかった時代の庶民のお墓だそうだ。暗いのでISOは6400に上がっていたが、きれいに撮れている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.2 1/160秒 34mm ISO6400 ) 露出補正 なし |

|

89.保命酒通り そろそろ尾道への移動を考え、寺町通を南へ下り、東のバス通りを目指す。古い建物の保命酒の店が並ぶ通りに出た。wikipediaによれば、現在の保命酒製造元は何れも明治時代に開業し台頭した店である。最盛期は昭和初期ごろで海外への輸出も行われ、鞆町内では各店による値引合戦やサービス競争により商工省に調停依頼が出されるほどであった。しかし、太平洋戦争中の物資不足による質の低下があったり、戦後は過当競争や鞆町の衰退により保命酒の生産量は減少していき、平成までに醸造元は4軒(入江醸造元など)を残すのみとなった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

90.古い保命酒店の看板のある店 保命酒通りで撮ったこの写真は屋号が分からなかった。「真正十六味(肥)地黄保命酒 」という古い看板も見える。その下に「醸造元森田商会本店」と書かれている。いろいろネットで検索してみたが、ヒットしない。やっとこの店の画像を見つけ出し、さらに検索していった。「鞆物語」というサイトなどによると、おそらくは、江戸時代から問屋を商い、肥後の国からやってきたといわれ、屋号はそのまま「肥後屋」。明治期に入ってからは保命酒屋として財を成した森田商店で10年位前から空き家になっていたという。かつてこのあたりは鞆銀座と呼ばれ、メインストリートとして栄えた場所だった。その中でも肥後屋は、とりわけ大きく立派な家だったという。鯛味噌や鯛の佃煮を扱い始めたのは、昭和に入ってからで、今より10年ほど前に店を畳んでからしばらく空き家のままだったが、満を持して鯛味噌屋として甦った。江戸時代に栄華を極めた商家が屋号をそのままに、今ふたたび現代に息を吹き返した。その鯛味噌の製造元は森田商店になっていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

91.海岸通り 保命酒通りを抜けて、鞆公民館のわきからバス通りに出た。観光案内所へ行って、タクシーの情報を聴くが、ここにはタクシーはないという。幸いなことに観光案内所の前にバス停があり、ちょうど福山行のバスが来た。約30分で料金は1人520円だった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

92.弁天島 -2 12時20分、これで鞆の町ともお別れだ。もう少しゆっくり滞在し見てみたいところもあった。阿弥陀寺からそう遠くないところにある鞆城跡にも行ってみたかった。鞆港の西側を歩いて、そこから常夜燈方面の眺めと、淀媛神社もどんなところか見たかった。これから尾道へ行く。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/1250秒 140mm ISO6100 ) 露出補正 なし |