いよいよ今回の旅行の最終日となった。リーダー(娘の主人)から素晴らしいプレゼントがあった。セーヌ川のランチ・クルーズを予約してくれていたのだ。12:00にエッフェル塔付近のセーヌ川河畔に集合し、乗船、12:45に出発する。

「ホテル・ウェストミンスター」で朝食を済ませ、9時半にチェック・アウトして荷物を預けた。午前中は少々買物もしたいというので、オペラ座の裏側にある「ラファイエット」(百貨店)へ行き、さらに昨日も行った「ボン・マルシェ」へ行く。娘が昨日買った洋服の免税措置を受けに行ったのだ。 いよいよ今回の旅行の最終日となった。リーダー(娘の主人)から素晴らしいプレゼントがあった。セーヌ川のランチ・クルーズを予約してくれていたのだ。12:00にエッフェル塔付近のセーヌ川河畔に集合し、乗船、12:45に出発する。

そろそろセーヌ川へ行く時間にななった。リーダーが地下鉄を使って行こうとしたのだが、思わぬ落とし穴があった。乗り換える地下鉄が工事中で利用できないことが判った。さすが、リーダーは、集合場所からは少し離れるが、その近くに行く地下鉄を探してくれた。少々時間はかかったが、少し早足に歩いて、エッフェル塔付近のディナー・クルーズ発着所に到着した。

残念なことに、雨が降ってきた。せっかくのクルージングは、ガラス越しに周囲の景色を眺めることになる。

ボートはまず、セーヌ川の左岸沿いに川上へ向かう。エッフェル塔から、オルセー美術館、さらにシテ島の先の国会図書館まで行き、Uターンしてくる。今度は川下に向かって右岸沿いに走り、シテ島を左に見て、ルーブル美術館、コンコルド広場、グラン・パレ、そして自由の女神まで行き、また、Uターンして、エッフェル塔まで戻ってくるというコースだ。我々のテーブルはボートの右側にあったので、ノートルダム寺院のあるシテ島を除いては外が良く見えた。これで晴れていればさらに素晴らしいのにと思う。およそ2時間半のランチ・クルーズだった。途中いくつもの橋をくぐる。

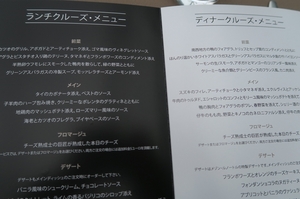

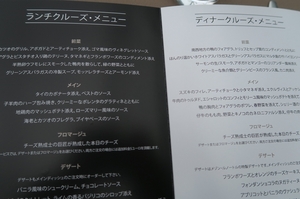

ランチはシャンパンから始まって、前菜、メイン、フロマージュ、デザートのフルコースで、それぞれ用意された料理の中から、自分の好きな料理を選ぶ。白ワイン、赤ワインと気分が良くなるううちに、2人の女性歌手が登場し、シテ島の近くのアベマリヤから、オーシャンゼリゼーなど、誰でも知っているシャンソンを聴かせてくれた。

午後3時、セーヌ川 ランチ・クルーズは終わった。セーヌ川河畔を歩く。左岸を上流に向けて、エッフェル塔を眺めながら歩き、歩行者用の「ドゥビリ橋」を対岸へ渡る。リーダーが「小さな美術館を見ましょう」とパリ市立近代美術館へ連れて行ってくれた。そして、アルマ・マルソー駅から地下鉄に乗って、もう一度、「ボン・マルシェ」の食料品売り場などに寄り、「ホテル・ウエストミンスター」に戻った。荷物を受け取って、タクシーでシャルル・ドゴール空港へ向かう。

20:05発の全日空のNH216便は、日本時間の8月9日午後3時、無事羽田空港に着陸した。暑さが応える。

こうして久しぶりのヨーロッパ旅行は終わった。娘夫婦にパッケージ・ツアー旅行では、なかなか行けないところ、見られないところへ連れて行ってもらった。感謝。

パリから日本に戻って2か月がたってしまった。街路樹のハナミズキには赤い実がなり、葉も色づき始めている。

367.オペラ座 西のファザード

夕方には再びホテルに戻って荷物を受取って、シャルル・ドゴール空港へ行く予定なので、身軽な格好でパリの街に出る。ヴァンドームの搭を背に、ペ通りをオペラ座に歩く。オペラ座正面の左側(西側)にでた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

368.シャルル・ガルニエ像

西のファザードの前まで行くと、この<オペラ座(ガルニエ宮)の設計者であるシャルル・ガルニエの像があった。募集された設計はでシャルル・ガルニエの案が採択され、1862年7月21日に最初の礎石が置かれたそうだ。1874年12月に工事を終え、1875年1月5日に落成式が行われた。この劇場は設計者の名から「ガルニエ宮」と呼ばれることとなった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.2 1/1000秒 12mm ISO200 )露出補正 なし

|

|

369.モンマルトルの丘

ガルニエ宮の向こう側にラファイエット百貨店があった。リーダーが屋上からの景色が良いというので、まず、屋上に上がる。北の方にモンマルトルの丘が見えた。ロマネスク様式・ビザンティン様式のサクレ・クール寺院のバジリカ大聖堂が見える。こういう時に限って、18-300mmを付けたD5300が手元にない。写真はトリミングしている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.2 1/1000秒 37mm ISO200 )露出補正 なし

|

|

370.北側から見るガルニエ宮

モンマルトルの丘が見えるところの反対側からはガルニエ宮が見える。屋上のアポロの像は向こうを向いている。右下に見える建物の角のところ(少し赤く見える)は「ユニクロ」の店だ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.5 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

371.ギャラリー ラファイエット

ギャラリー ラファイエットの中に入る。中央は吹き抜けになっていて、その天井はご覧のとおりドームになっている。地下1階には「ジャパニーズ・カスタマー・サービス」があり、日本人従業員が電話通訳、日本語による免税書類作成を行っているという。ラファイエットはニューヨークのマンハッタンはトランプ・タワーでオープンしたが、失敗して、倒産したそうだ。日本に店舗はない。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f1.8 1/1000秒 9mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

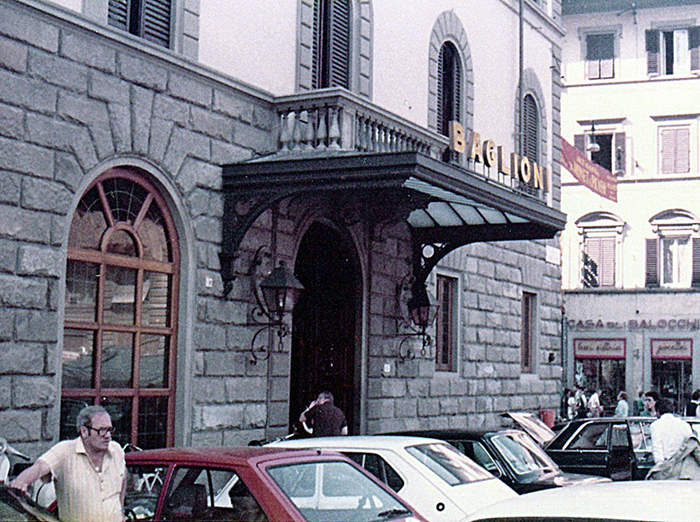

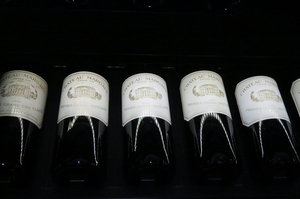

372.シャトー・マルゴー

リーダーが、ここにはいいワインが揃っているという。家内と娘と別れ、さっそくワイン売り場へ行ってみる。メドック地区の第1級格付け銘柄のワインが並んでいる。これはシャトー・マルゴーだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.5 1/250秒 16mm IS3200 )露出補正 なし

|

|

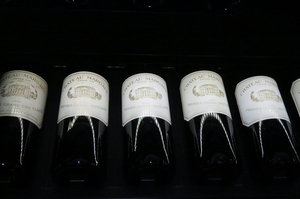

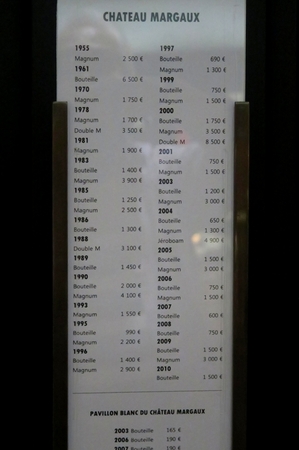

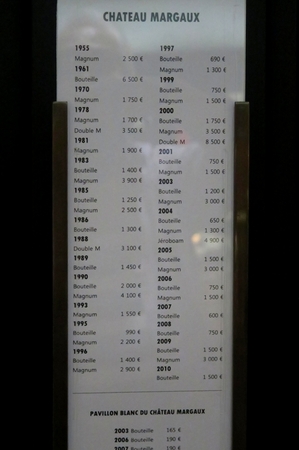

373.シャトー・マルゴー 価格表

前の写真の一番左にあるのは1961年ものである。価格表では€6,500になっていた。1€130円として、845,000円だ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/125秒 11mm IS3200 ) 露出補正 なし

|

|

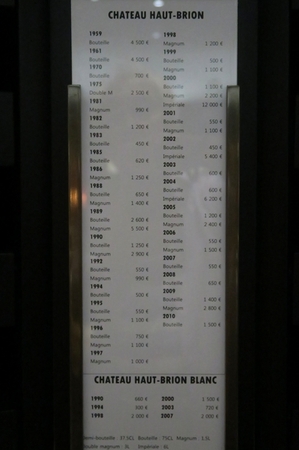

374.シャトー・オー・ブリオン

浅学の私はシャトー・マルゴーと同じメドックのワインと思っていたがそうではなく、

シャトー・オー・ブリオン

はボルドー近くのペサックにある。1855年のボルドーワインの格付けでは第1級に位置付けられたが、これはメドック外の土地が含まれる地所としては唯一の取得だそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.5 1/400秒 16mm IS3200 ) 露出補正 なし

|

|

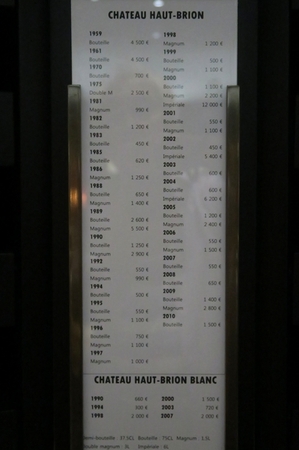

375.シャトー・オー・ブリオン 価格表

前の写真の一番左は1959年もので、価格は€4,500、日本円では585,000円くらいだ。シャトー・マルゴーよりやや安いのか。1994年ものは€500だが、それでも65,000円だ。シャトー・ラトゥールの1945年は€12,900だった。見るだけで十分。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.5 1/100秒 16mm IS3200 )露出補正 なし

|

|

376.ユニクロ

ここはユニクロがパリ・グローバル基幹店として2009年10月に開店したオペラ店だ。ユニクロは2006年にニューヨーク、2007年のロンドンに続き、同じく2007年12月にパリに1号店を出店した。2014年にはノールダム大聖堂に近いメトロ2番線のサンポール近くにマレ店ができている。ユニクロは錦織圭選手をはじめ、ノバク・ジョコビッチ選手に加えて、日本人車いすテニスプレイヤーの第一人者、国枝慎吾選手やオーストラリア人プロゴルファー、アダム・スコット選手と契約している。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1250秒 9mm IS125 ) 露出補正 なし

|

|

377.セーヌ川ランチクルーズのメニュー

始めに記したように、地下鉄でセーヌ川ランチクルーズの集合場所へ移動していたところ、乗り換えようとしていた路線が工事中で動いていなかった。リーダーもちょっと焦ったようだが、他の線を利用して、エッフェル塔の近くまで行き、そこからエッフェル塔の少し上流にある集合場所まで、傘を差しながら急いで歩く。集合時間に少し遅れたが、問題はなかった。乗船して席に案内され、さっそくギャルソンがこのメニューを持ってきた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.2 1/1250秒 9mm IS125 )露出補正 なし

|

|

378.クルーズ船出航

まず右側に見えてきた玉ねぎは昨年竣工した「ロシア正教大聖堂」。大聖堂の隣には、文化センターも併設され、一大複合施設になっているという。19世紀末に造られたこの先のアレクサンドル3世橋以来、パリに登場したロシアのランドマークとしては最大級となったとある。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影( f6.3 1/1000秒 200mm ISO200 )露出補正 なし

|

|

379.ボルダリング

河岸の壁を清掃しているのかと思ったら、ボルダリングをしていた。ボルダリングのことはよく知らないが、自然の岩壁のほか、ホールドと呼ばれる突起を作りつけた、4メートルほどの高さの人工壁をロープなどの道具を使わずに登る競技。子どもから年配層まで楽しめ、頭も体も使う全身運動なのだそうだ。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/250秒 98mm ISO220 ) 露出補正 なし

|

|

380.アンバリッド橋

wikipediaによれば、この橋は1829年に完成したが、老朽化が速く1850年には交通規制がされるほどだったそうだ。1854年にはパリ万国博覧会を目指して橋を架け替えることになった。丈夫になったにもかかわらず1878年に橋は25から30cm沈下し、1880年の冬には二つのアーチが失われた。再建は年末からすぐに始められた。以来、1956年に歩道を拡張した以外は手を加えられていないという。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影( f6.3 1/250秒 46mm ISO220 ) 露出補正 なし

|

|

381.アレクサンドル3世橋

次はアレクサンドル3世橋をくぐる。スペインのサン・セバスティアンのウルメア川に架かっていたマリア・クリスティーナ橋はこのアレクサンドル3世橋を模して造られたというのを思い出した。アレクサンドル3世橋の礎石は1896年にニコライ2世によって設置され、1900年のパリ万博に際して落成した。この橋はアールヌーヴォーの街灯、天使やニンフの像、ペーガソスといった華麗な装飾で有名である。 四隅の17mの高さの柱の上にはそれぞれ女神像がたっている。女神は金色に輝く。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 48mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

382.国民議会(ブルボン宮殿)

国民議会とはフランスの下院に相当する議会である。この建物はブルボン宮殿といい、1722年に着工、1728年に竣工し、議事堂としては1795年から使用されている。一方、上院に相当する元老院はリュクサンブール宮殿に召集される。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f7.1 1/250秒 62mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

383.カメラマン

女性カメラマンが船内のテーブルを回り、グループの写真を撮っている。私たちも撮ってもらった。そのカメラは何と Nikon D5 だ。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影( f7.1 1/250秒 105mm ISO1100 )露出補正 なし

|

|

384.オルセー美術館 -1

オルセー美術館が見えてきた。私はルーブルとオランジェリーは見たが、オルセー美術館は知らない。19世紀美術専門の美術館で印象派の画家の作品の数多くが収蔵されている。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/250秒 44mm ISO320 ) 露出補正 なし

|

|

385.オルセー美術館 -2

wikipediaによると、オルセー美術館の建物はもともと1900年のパリ万国博覧会開催に合わせて、オルレアン鉄道によって建設されたオルセー駅の鉄道駅舎兼ホテルであった。狭くて不便だったことから、1970年代からフランス政府によって保存活用策が検討されはじめ、イタリアの女性建築家ガエ・アウレンティの改修により19世紀美術を展示する美術館として生まれ変わることとなった。こうして1986年、オルセー美術館が開館した。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/250秒 35mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

386.ポンテザールとボンヌフ橋

私たちが乗ったクルーズ船 「DIAMANTⅡ」はセーヌ川に架かる橋を次々にくぐって行く。手前が歩道橋のポンテザール、その先がシテ島にかかるヌフ橋だ。ポンテザールは左岸のフランス学士院と右岸のルーヴル宮殿のクール・カレ(方形宮)を結んでいる。現在の橋はその後1982年から1984年にかけて架けられたものである。かっては愛の南京錠で有名だったポンデザール橋だが、鍵の重みで壊れるということで、2015年6月1日より南京錠付の金網を撤去し、グラフィティアートが描かれたアクリル板に置き換えられついに、欄干が透明な板になってしまったという。そしてその先のボンヌフ橋のポンヌフは、フランス語で「新しい橋」の意味であるが、16世紀から17世紀にかけて建設されたものであり、パリに現存する最古の橋であるという。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/250秒 300mm ISO720 ) 露出補正 なし

|

|

387.フランス学士院

やがて

フランス学士院

のドームが見えてきた。wikipediaによれば、学士院の前身となるフランス王立アカデミーは、17世紀に絶対王政のもとでそれぞれ個別に設立された組織である。王立アカデミーはフランス革命によっていったん廃止され、代わりに、フランス革命後に「科学・芸術国立学士院」として新たに設立された。1806年からフランス学士院と改称。1810年時点では、数学と物理、仏語と仏文学、古代史と古代文字、美術の4部門があったとされる。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/250秒 38mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

388.いろいろな船

川岸には新旧いろいろな船が停泊している。この緑色の船は「HENDRIKAJOHANNA」の文字が見えるが個人の船なのだろうか?

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/250秒 24mm ISO900 ) 露出補正 なし

|

|

389.フルート演奏

シテ島のノートルダム大聖堂に差し掛かった頃、女性フルート奏者が登場し、アベ・マリアを歌い、フルートを聴かせてくれた。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/250秒 116mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

390.オーステルリッツ高架橋 -1

地下鉄5号線がセーヌ川を渡るオーステルリッツ高架橋をくぐった。写真は進行方向右側、左岸橋脚部分である。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/250秒 116mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

391.フランス国立図書館 フランソア・ミッテラン館

ミッテラン大統領は、1988年7月14日、フランス革命記念日の演説で、ルーヴルやオペラ座など先行する事業に続き、手狭になった国立図書館の問題に対し、新図書館を建造して世界最大の規模に拡大する計画を発表した.。これがフランス国立図書館のミッテラン新館だ。新館は1994年に完成したが、リシュリュー通りの旧館などからの1000万冊を超える書籍や資料の移転作業が続き、一般に公開されたのは1996年12月20日である。「本を開いて立てたような」L字型の、高さ100mのガラス張り超高層ビルが4棟向かい合い、4棟の総延長は400mに達するという。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/320秒 18mm ISO200 )露出補正 なし

|

|

392.転回 トルビアック橋

船は右岸12区のベルシー河岸と、左岸13区のトルビアック通りを結んでいるトルビアック橋が見えるところまで進んできて、ここで展開し来た方向へ戻る。トルビアック橋は5つの楕円アーチからなる全長168mの橋で、1882年に落成した。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/320秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

393.女性歌手

先ほどのフルートを聴かせてくれた女性はアベ・マリアを歌ってくれたが、こんど登場した女性シンガーは、「パリの空の下セーヌは流れる」を歌ってくれた。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/250秒 105mm ISO900 ) 露出補正 なし

|

|

394.オーステルリッツ高架橋 -2

こんどは右岸に沿ってオーステルリッツ高架橋をくぐる。「LOUISIANE BELLE」という船はどういう船なのだろうか?ネットで検索したがわからなかった。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/250秒 86mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

395.SNCF フランス国鉄

オーステルリッツ高架橋近くのSNCFという文字が付けられた大きなビルで、2人の清掃作業員がガラス吹き(多分)をしていた。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/250秒 98mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

396.オーステルリッツ橋

これはオーステルリッツ高架橋ではなく、その一つ下流のオーステルリッツ橋だ。右岸のルドリュ・ロラン通りと昨日訪れたパリ植物園を結ぶ長さ173.8m、幅30mの石造アーチ橋である。くぐりぬけて、振り返るとその橋げたにはこんな飾りがあった。橋の飾りには戦いで生命を落とした兵士たちの功績をたたえてその名前が刻まれているそうだ。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/250秒 116mm ISO360 ) 露出補正 なし

|

|

397.シテ島付近

下流に向けて進む船は、こんどはシテ島の右側を通る。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/250秒 44mm ISO360 ) 露出補正 なし

|

|

398.再びフランス学士院へ

そろそろクルージングも終わりに近づく。写真を撮っていた女性が、プリントした写真を各テーブルごとに披露して、販売している。よく撮れていたので3カット購入した。確か1枚€10位だったと思う。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/250秒 66mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

399.セーヌ河畔の二人連れ

川岸のベンチに2人が座って語らっている。セーヌ川らしい光景と感じた。もっと良い写真に撮りたかった。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影( f8 1/250秒 116mm ISO450 )露出補正 なし

|

|

400.ルーブル博物館

右手(右岸)にルーブル美術館が見えてきた。収蔵品380,000点以上。先史時代から19世紀までの様々な美術品35,000点近くが、総面積60,600平方メートルの展示場所で公開されている。世界で最も入場者数の多い美術館だそうだ。2006年にパリに来たときには、ミロのヴィーナスや、ペルメールの絵を見た。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/250秒 44mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

401.自由の女神像

恥ずかしながら、自由の女神はニューヨークとお台場と思っていた。wikipediaによれば、パリにある自由の女神像は、フランスがアメリカに自由の女神像を送ったことの返礼として、パリに住むアメリカ人たちがフランス革命100周年を記念して贈ったものである。セーヌ川のグルネル橋のたもとに位置し、高さは11.5メートル、重さは14トンと、ニューヨークにあるものよりずっと小さい。1889年に除幕式が行われた。また、パリ市内のリュクサンブール公園にも、さらに一回り小さな自由の女神像が置かれているそうだ。雨滴の付いた窓ガラス越しなのでご覧のありさまである。右側にエッフェル塔のてっぺんが見える。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/320秒 50mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

402.フィナーレ

自由の女神の像の先で再び方向転換した「DIAMANTⅡ」は、いよいよフィナーレを迎える。2人の女性歌手が、「オー・シャンゼリゼ」など聞き覚えのあるシャンソンを数曲歌ってくれ、ワインで良い気分になった乗船客より大きな拍手を受けていた。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影( f8 1/320秒 24mm ISO200 )露出補正 なし

|

|

403.船内から見るエッフェル塔

雨は止みそうで止まない。晴れていれば、気持ちの良い写真が撮れたろうに。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/500秒 24mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

404.着岸

「DIAMANTⅡ」は予定通り、午後3時少し前に、エッフェル塔近くの桟橋に戻ってきた。下船する。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f1.8 1/1000秒 9mm ISO1400 )露出補正 なし

|

|

405.船尾

これが我々が楽しんだセーヌ川ランチクルーズ船「DIAMANTⅡ」の船尾。。向こうに見えるのはドゥビリ橋だ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f4.5 1/1250秒 37mm ISO125 )露出補正 なし

|

|

406.雨上がりのエッフェル搭

船から降りたら青空が出てきた。エッフェル塔の名前の由来は塔の設計及び建設者であるギュスターヴ・エッフェルに由来する。1887年から1889年にかけて建設された。最も高いところまで324mあるそうだ。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/800秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

407.エッフェル塔に名前を刻まれたフランスの科学者たち

エッフェル塔の1階のバルコニーの下には、エッフェル塔を設計したギュスターヴ・エッフェルが選んだ72人のフランスの科学に功績のあった人物の名前が刻まれている。写真では見難いが、この面ではPOCELET、BRESSE、LAGRANGE、BELANGER、CUVIER、LAPLACE、DULONG、CHASLES、LAVOISIER、AMPERE、HEVREUI、FRACHATの名が見える。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.8 1/1250秒 33mm ISO125 )露出補正 なし

|

|

408.模擬店

雨が上がってソフトクリームやホットドッグを売るスタンドがにぎわいだしている。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/640秒 48mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

409.雨傘が日傘に

一旦晴れると日差しは強い。セーヌ河畔の遊歩道のベンチに休む人も雨傘を日傘にしてさしている。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/400秒 62mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

410.ドゥビリ橋

リーダーが小さな美術館に案内してくれるという。すこし上流に向かって歩き、ドゥビリ橋を渡って右岸に行く。橋には、「エスプラナード・ダヴィド・ベングリオン」と書かれた銘板があった。何かよく分からないが、どうやら古い道路標識のようだ。ダヴィド・ベン・グリオンというのはイスラエルの政治家である。フランスは、ヨーロッパの国の中でもユダヤ人に対する偏見が強い国のひとつと言われているが、どういうわけでこの道にその名があるのかよく分からない。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/500秒 20mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

411.グラン・パレ

ドゥリ橋の上からセーヌ川右岸の市街を眺める。向こうに見える橋はアルマ橋。クリミア戦争のアルマの戦いにちなんで命名された。 1997年、ダイアナ元英国皇太子妃が事故死したのはこの橋の近くだそうだ。70年から1974年にかけてアルマ橋は鋼製の新しい橋に架け替えられた。1900年のパリ万国博覧会のために建てられたグラン・パレの屋根が見える。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/800秒 195mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

412.「パリ市立近代美術館」

ドゥビリ橋を渡り終えて、少し行って左側に「パリ市立近代美術館」があった。写真で見て右(東翼)が「パリ市立近代美術館」である。左(西翼)は「パレ・ド・トーキョー / 現代創造サイト」である。ここセーヌ川沿いのケ・ドビリー(Quai Debilly、ドゥビリ河岸)は1918年に第一次世界大戦の同盟国・日本の首都にちなみ「東京通り」(Avenue de Tokio)と改名され、パレ・ド・トーキョーと呼ばれるようになった。1937年の万博の日本館として建てられ、曲折を経て、現代アートの美術館として2002年に開館した。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/640秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

413.「パリ市立近代美術館」入り口

入場無料である。wikipediaによれば、1937年のパリ万国博覧会の際に開館が構想されたが、実際の開館は1961年であった。収蔵作品は20世紀の絵画や彫刻、約8000点よりなる。1937年万博で制作・展示された近代美術作品や家具・製品デザインもコレクションの核となっている。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/250秒 26mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

414.「パリ市立近代美術館」 壁画「電気の妖精」 -1

パリ万国博覧会のパビリオン「光の館」のホールを飾るために描かれたものだそうだ。壁画には、エジソンをはじめ電気にまつわる研究者や技術者が描かれている。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/30秒 18mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

415.「パリ市立近代美術館」 壁画「電気の妖精」 -2

1937年、ラウル・デュフィ作である。縦10m、横60mの巨大な壁画で、この部屋にU字型に飾られていて圧巻だった。古代から現代までの電気の歴史がつづられ、科学の進歩に貢献した110人の科学者たちが集い、それぞれの時代と文明の変遷が描かれていてるという絵画だそうだ。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/20秒 18mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

416.雨上がりの歩道

午後4時を過ぎた。「パリ市立近代美術館」を退出して、マロニエの葉が落ちる雨上がりの歩道を歩き、地下鉄のアルマ・マルシー駅に向かう。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/250秒 56mm ISO720 ) 露出補正 なし

|

|

417.地下鉄アルマ・マルソー駅

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

日本の地下鉄は道路に面した建物の入り口から降りていくことが多いが、パリの地下鉄はほとんど道路と並行して地下への降り口がある。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/250秒 18mm ISO320 ) 露出補正 なし

|

|

418.パリの地下鉄

この2日間、リーダーの導きでパリの地下鉄を随分利用した。パッケージツアーではとても出来ないし、一人ではとてム無理だ。リーダーに感謝である。2度目のパリを楽しむことが出来た今回の旅行も終わりに近づいた。「ホテル・ウエストミンスター」に戻り、荷物を受け取って、タクシーでシャルル・ドゴール空港へ向かう。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/60秒 18mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|