7月22日(月)9時30分にとかち帯広空港に着いた。十勝はいま、NHKの連続TVドラマ「なつぞら」でブームになっている。はじめは旭川をベースにして動こうと考えていたが、旭川便が希望通りにとれなかったので帯広に変更した。

今回の目的は、久しぶりに北海道のチョウの撮影だったが、帯広をベースにしたので、十勝の庭園や牧場巡りもしてみようと思う。帯広空港でレンタカーを4日間借りて、北へ向かう。

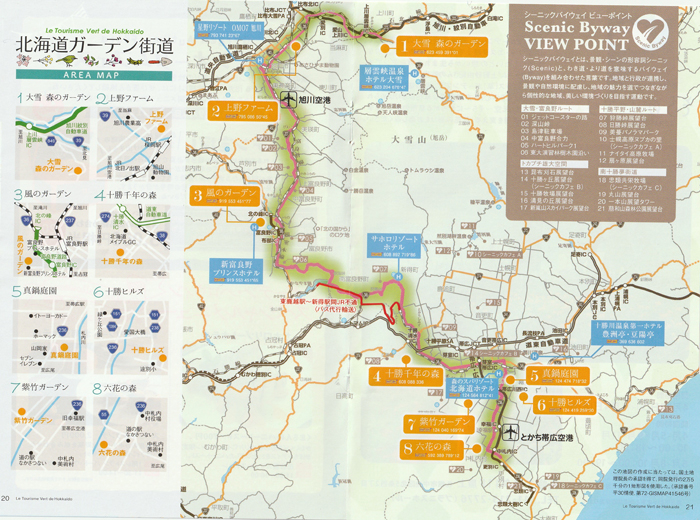

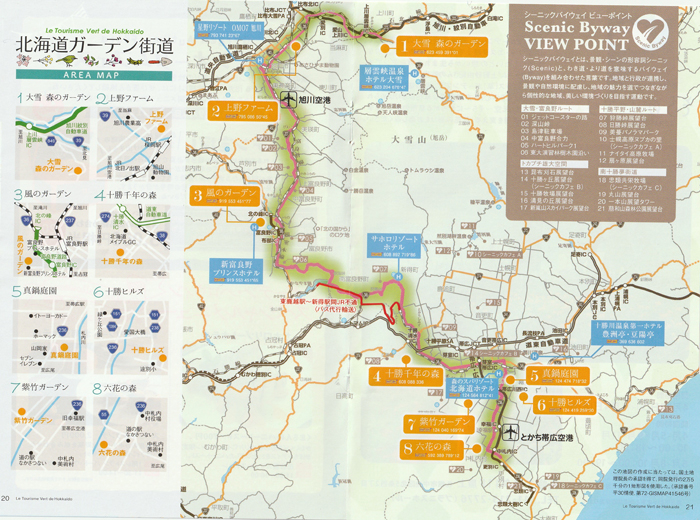

「10th 北海道ガーデン街道」https://www.hokkaido-garden.jp/ より

ガーデン街道は、上の地図で緑色に囲まれた国道38号線を北西へ向かうが、私たちは真鍋庭園から北へ国道241号線を糠平へ向かい、糠平湖の手前から国道273号線を行く

予定としては

第1日(7月22日)

とかち帯広空港→幸福駅→愛国駅→真鍋庭園→帯広市野草園→(昼食 ランチョ・エルパソ)→ナイタイ高原牧場→帯広(泊)

第2日(7月23日)

帯広→糠平→旧国鉄士幌線タウシュベツ橋梁展望台→三国峠→大雪高原温泉→層雲峡(泊)

第3日(7月24日)

層雲峡→大雪森のガーデン→銀泉台→十勝牧場→帯広(泊)

最終日(7月25日)

帯広→十勝千年の森→十勝ヌップクガーデン→六花の森→帯広空港

4日間で600kmくらいの走行になりそうだ。

さて、9時30分にとかち帯広空港に到着したが、どんよりとした空模様だ。日産レンタカーの人はここ1週間ほど青空は見ていないという。

新型の「ノート」を借りた。e-POWERではない。まず、すぐ近くにある旧国鉄広尾線の幸福駅へ行った。ひと昔のブームは去っているのだろう、観光客は少ない。次に2つ帯広寄りの愛国駅へも行ったが、ここも寂しかった。

10分ほど車を走らせて、帯広市の南側、札内川と国道236号線に挟まれた市街地に位置する真鍋庭園へいく。北海道のガイドブックでは北海道ガーデン街道として紹介されている中のひとつだ。樹木の「輸入・生産・販売」をしている農業「真鍋庭園苗畑」が運営している。小一時間「真鍋庭園」を見て歩いた後、そこから10分ほど走らせてて帯広市野草園を見に行ったが、ここも私たち以外に観光客はいなかった。

昼食は、何日か前にTVで紹介された「ランチョ・エルパソ」という店に行こうと決めていた。ここは十勝のエルパソ豚牧場で育てられた「どろぶた」を食べさせる。思ったよりあっさりとした味だった。ビールも飲みたいが、運転があるのでノン・アルコール・ビールにしたが、それはそれで旨い。

ゆっくりと食事をして、外に出ると小雨が降っている。現地が少しマシな空模様になっていることを期待して車を走らせた。だが、1時間かけて到着した「ナイタイ牧場」は霧が立ち込めていた。2005年7月に来た時は「ナイタイ高原牧場」は霧だったので、今回は期待していたのだが残念。新しくできていたカフェ「ナイタイ テラス」でコーヒーを飲む。ここは標高800mあり寒い。広々とした牧場を歩いてみたかったし、チョウも撮りたかったのに。

来た道を戻り、今夜泊まる「ホテル日航ノースランド帯広」に着いたのは夕方5時を過ぎていた。

ホテルとJR帯広駅は隣接していて、駅の構内を抜けると駅前広場の前は飲食店街の入り口になっていた。寿司が食べたいと思い、まだ宵の口の街を歩き始める。どこに入ろうか思案していると「十勝乃長屋」という横丁があり、横丁を入ると

"ぶらり寿司"「武太郎」という小粋な店があった。お店の男性がたまたま外にいて「どうぞ」と声をかけてくれたので、そこに決めた。9貫盛りの特上寿司を頼んだが、値段もリーズナブルで、ネタも良くうまかった。36歳の愛媛出身というご主人ともいろいろ話をしたが、今月初めにお好み焼き屋だったこの店を求め、今まで勤めていたところから独立したそうだ。開店早々である。応援してあげたい気持ちになる。

1.幸福駅

とかち帯広空港でレンタカーを借り動き始めた。ほんの5~6分のところに幸福駅がある。幸福駅は旧国鉄広尾線の駅で、1956年、当初、幸福仮乗降場として開業し、その後、駅に昇格し幸福駅となる。広尾線の廃線に伴い1987年(昭和62年)2月2日に廃駅となった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 34mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

2.幸福駅 駅舎

1973年3月、NHKの紀行番組「新日本紀行」において「幸福への旅~帯広~」が放送され、「幸福駅」の駅名が全国に知れ渡った。もともと一部の旅行者の間で、旧国鉄・広尾線の沿線上に、縁起の良い駅名が並んでいることは有名だったようだが、「幸福駅」と二つ帯広寄りの「愛国駅」に着目し、この縁起の良い駅名を全国にPRし、赤字続きの広尾線の乗降客数アップをはかれないかと、「愛国から幸福行き」という駅区間切符の一般発売が起案された。この仕掛けは大成功で、前年1972年には7枚しか売れなかった「愛国-幸福」間切符が、この年は300万枚。以降4年間で1000万枚を超える幸福駅ブームを巻き起こしたという。しかし、広尾線の赤字経営は解消されず、1987年廃線となり、幸福駅は廃駅となった。残された駅舎には、「幸福ゆき」切符のシールがいっぱい貼られていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

3.幸福駅 当時の車両

キハ22という形式で、酷寒地向けに1963年に製造された車両である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

4.幸福駅 当時の車両内装

座席定員71名、床は板敷で、窓は一段上昇・小型二重窓 である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO2000 ) 露出補正 なし

|

|

5.愛国駅

愛国駅は旧広尾線の二駅帯広寄りにあった。幸福駅同様1987年2月2日に廃駅となっている。かつては相対式ホーム2面2線を有する列車交換可能な交換駅であったそうだが、使われなくなった駅舎と反対側の1線は、廃駅となった後もプラットホームは撤去されたが、側線として残っていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 20mm ISO100 ) 露出補正 +0.3段

|

|

6.愛国駅 駅舎

幸福駅と同様に駅舎の中には「幸福ゆき」切符のシールが貼られていた。「愛国ゆき」というのはない。広尾線の略年表や愛国駅構内図などもある。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO1000 ) 露出補正 +0.3段

|

|

7.愛国駅 9600形蒸気機関車

大正7年3月28日に製造された9600形蒸気機関車が停められていた。この19671号は全国各地で使用され、最高運転速度は65km/hと遅いが、使用停止された昭和50年5月4日までの間、2,216.098km(おおよそ地球の55.周半)走行している。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 26mm ISO500 ) 露出補正 +0.3段

|

|

8.真鍋庭園 入園受付

愛国駅から真鍋庭園までは10分とかからなかった。真鍋庭園苗畑の創業は昭和6年(1931年)だそうだが、庭園が一般公開された1966年から時代と共に、真鍋庭園は刻々と変化・拡張を続けてきたという。日本初の針葉樹を中心としたコニファーガーデンとしても知られる庭は25,000坪に及び、日本庭園・西洋風庭園・風景式庭園で構成されている。入園料は一人800円だったが、JAF会員の私の分は200円割引となった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 26mm ISO3200 ) 露出補正 +0.3段

|

|

9.真鍋庭園 入り口

真鍋庭園の見学散策コースは、30分コース、45分コース、1時間コースがあった。45分コースを行くことにする。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 16mm ISO400 ) 露出補正 +0.3段

|

|

10.クロバナロウバイ

60年以上かけて世界中から収集し続けている数千品種の植物コレクションが、どのように育つのかを確認できるショールームのような植物園でもあると紹介されているが、この花も見たことがなかった。ロウバイというと2月ごろに黄色い花を咲かせる「ロウバイ」を思い起こすが、このクロハナロウバイは北アメリカ東部を原産とする落葉低木で、大正時代に日本へ渡来したそうだ。黄色い花が咲くロウバイとは「属」が異なる。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 140mm ISO640 ) 露出補正 +0.3段

|

|

11.真鍋庭園 日本庭園

古くから育てられてきた庭木を活かして構成された伝統的な庭園といわれる。池には錦鯉が泳ぐ。地下約350mから自噴する水温14度の地下水によって鯉の池が維持されているそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 17mm ISO400 ) 露出補正 +0.3段

|

|

12.真鍋庭園 御在所「真正閣」

wikipediaによれば、1911年(明治44年)、当時の皇太子(大正天皇)の休憩所「御便殿」(3室)として建築された建物という。太平洋戦争後は進駐軍の宿舎として使用されたり、公民館として使用された時期もあり、「十勝公会堂」と呼ばれたこともあったそうだ。昭和37年に解体されたときに真鍋家の2代目が買い取り、1969年(昭和43年)に真鍋庭園内に移築されたとのこと。「真正閣」の名前は2代目の真鍋正明の名前に由来している。内部には皇室ゆかりの品など骨董品類が保存され、年一回公開されている。樹齢1500年の杉材の障子など、武家屋敷風の内部は当時のままを保って保存されている。「真正閣」は日本庭園にある。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 12mm ISO2000 ) 露出補正 ー0.3段

|

|

13.真鍋庭園 赤い屋根の家

1977年に、真鍋家3代目の住居として建設された木造2階建ての建物という。使用されている木材のほとんどは真鍋家が所有する山林から切り出されたそうだ。内部は非公開だった。ヨーロッパ庭園のランドマークになっている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 20mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段

|

|

14.真鍋庭園 芝生広場の大きな木

芝生広場に来ると特徴のある大きな樹があった。右側がヤナギ科のセイヨウシロヤナギ、左側がマメ科のニセアカシアという。セイヨウシロヤナギは地表へ伸びた枝がおさげ髪のように切られ、ニセアカシアは黄緑色が鮮やかだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

15.真鍋庭園 ニジマス

風景式庭園には清流が流れていて、大きなニジマスが泳いでいた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 78mm ISO1250 ) 露出補正 -0.3段

|

|

16.真鍋庭園 針葉樹

幹に輪がある樹があった。これが北米東部が原産のストロープマツというのだろうか?

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 12mm ISO800 ) 露出補正 -0.3段

|

|

17.帯広市野草園

真鍋庭園を出て10分くらい走ると帯広市野草園があった。昭和33年に開園した。野草園というので、開けた草原かと思っていたが、実際は樹木の多いところだった。この日は日が差さないので暗い。近くに帯広動物園や帯広美術館がある。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 13mm ISO3200 ) 露出補正 -0.3段

|

|

18.帯広市野草園 散策路

この野草園の面積は約43,530㎡あり、.園内には幾本もの散策路が設けられている。植物の名札も行き届いていた。雨も降ってきたので、ほんの一部を歩いて退出してしまった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 12mm ISO2500 ) 露出補正 -0.3段

|

|

19.ランチョ・エルパソ

この店は以前からいろいろなTV番組で紹介されている。私は7月7日のTBSの番組をたまたま見て、ぜひ行こうと思っていた。ホームページなどを見ていると、いろいろなライブも行われているようだ。場所は帯広駅から車で8分、2.3kmのところにある。ここで昼食にしようと、今日の行程を設定した。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

20. ランチョ・エルパソ 店内

店内はライブハウスにもなっていてステージがある。スクリーンでは「トムとジェリー」が映されていた。天井は高く、椅子、テーブルとの調和も良い。私たちは、どろぶたステーキ、どろぶたポークカツ、それとソーセージを注文した。 どろぶたの味は、すっきりとしていた。HPによると、「エルパソ豚牧場の どろぶた は、十勝の広大な大地でのびのびと育てられたオリジナルの放牧豚です。放牧により、ストレスを減らし、木の実や自然の土に含まれるミネラルなどの栄養分をたくさん摂取しながら、通常の放牧豚より2ケ月も長い8ケ月飼育することでより大きく成長します。どろぶた達はその名の由来どおり、どろんこ遊びが大好き。ビタミンとミネラルを含んだ土は大切な栄養源となります。そんな彼らは天然の土を食べることで豚特有の臭みを大幅に抑え「肉質」と「味」を変えます。」と紹介されていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/640秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

21.ナイタイ高原牧場

ナイタイ高原牧場へは2005年7月に行っている。その時も霧でほとんど何も見られなかった。今回はそのリベンジをしたかったのだが、駄目だった。ナイタイ高原牧場は帯広から国道241号を北上し、上士幌から西へ、然別湖の方向にある。帯広からは約60kmあり、標高800mあるというので、もしかしたら、晴れることはないにしても霧がとれるのではないかと期待して走ったが・・・。この写真に写っている「ナイタイ高原牧場」の標識と置かれているトラクターは変わっていなかった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 11mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

22.ナイタイ高原牧場 「NAITAI TERRACE」

今回行って、前と変わっていたところは、「NAITAI TERRACE」という新しいカフェができていたことだ。まるで六本木の高級店のようなドアーである。 「ナイタイ高原牧場」は、約1700ヘクタール(17㎢)の広さを有する日本一広い公共牧場である。"ナイタイ"とはアイヌ語で奥深い沢を意味し、牧場内には約2000頭の牛が放牧されているという。牧歌的で雄大な光景を一望できる施設「ナイタイテラス」は、今年(2019年)6月3日(月)にオープンしたそうだ。 寒かったのでホット・コーヒーを飲んできた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 19mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

23.帯広の繁華街 「馬車BAR」

午後4時に近くなった。ヘッド・ライトを点けて霧の中を国道241号へ下り、国道241号を帯広に戻る。ホテルにチェックインし、釧路の繁華街へ出た。こんな馬車がいた。JR帯広駅のHOTEL & CAFE NUPKA前を発着地点として、約2kmのコースを50分ほどで巡る乗合馬車ツアー「馬車BAR」だそうだ。サイトを見ると、「輓馬ムサシコマが牽く馬車BARの中では、地元素材のクラフトビールやおつまみを楽しめます。北の屋台、十勝乃長屋など賑わい溢れる夜の中心市街地を馬車の中から眺める異日常体験。ツアーの後は同市街地エリア内の飲食店で十勝素材のローカルフードと一緒に最高に楽しい十勝時間をお楽しみください。2019年4月から運行開始予定。」とあった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

24.帯広の繁華街

駅前広場から通りを1本渡ると、飲食店街になっていた。まだ宵の口である。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 10mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

25.帯広の繁華街 「北の屋台」

飲食店街のど真ん中、西一条通りから銀座通りへ抜ける小路の両側に20店舗がひしめく、"いきぬき通り「北の屋台」"がある。街の賑わいを創出するため2001年7月にオープンしたそうだ。どこかに入って見ようと思ったが、年寄夫婦にはどうも落ち着かない気がする。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/250秒 15mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

26.帯広の繁華街 「十勝乃長屋」

「北の屋台」と西一条通を挟んで向かい側に「十勝乃長屋」という横丁があった。西一条通から名門通りに抜ける小路にはここも両側に20店舗が並ぶ。ここは9年前の2010年にオープンされた。「北の屋台」を抜けて、この「十勝乃長屋」の小径に入った。寿司を食べたいと思い、どこか入りやすい店はないかと探してところ、そこに"ぶらり寿司"「武太郎」という店があった。店の中を覗くと、ご主人は黙々と仕込みをしている。たまたま、外へ出てきていたその店の板さんが「どうぞ」と声をかけてきた。愛想が良かったのでかみさんと「ここにしようか」と店内に入った。冒頭に書いたようにご主人ともいろいろ話をした。まだまだ宵の口だが、これから明日の午前3時まで営業するという。頑張って欲しい。お店に来られたお客さんとも話を楽しんだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/500秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|