早朝、小雨の降る中、自宅から車で10分ほどのところにあるゴルフ練習場に出かけた。朝7時過ぎから打ち始めたが、そろそろ上がろうと思ったころ、日が差し始めた。この日の天気予報は晴れマークなどなかったのだが、自宅に着くころには、青空が広がり暖かくなってきた。そして朝9時過ぎには晴れ間が広がった。

ほかに予定もないので、久しぶりに三渓園へ行ってみることにした。横浜から市営バスに乗り40分弱で三渓園入り口に着く。65歳以上の横浜市民は無料とのことで、入園口を通していただいた。

三渓園には、5年前、新緑の2011年6月と同じく12月はじめの2回訪れている。

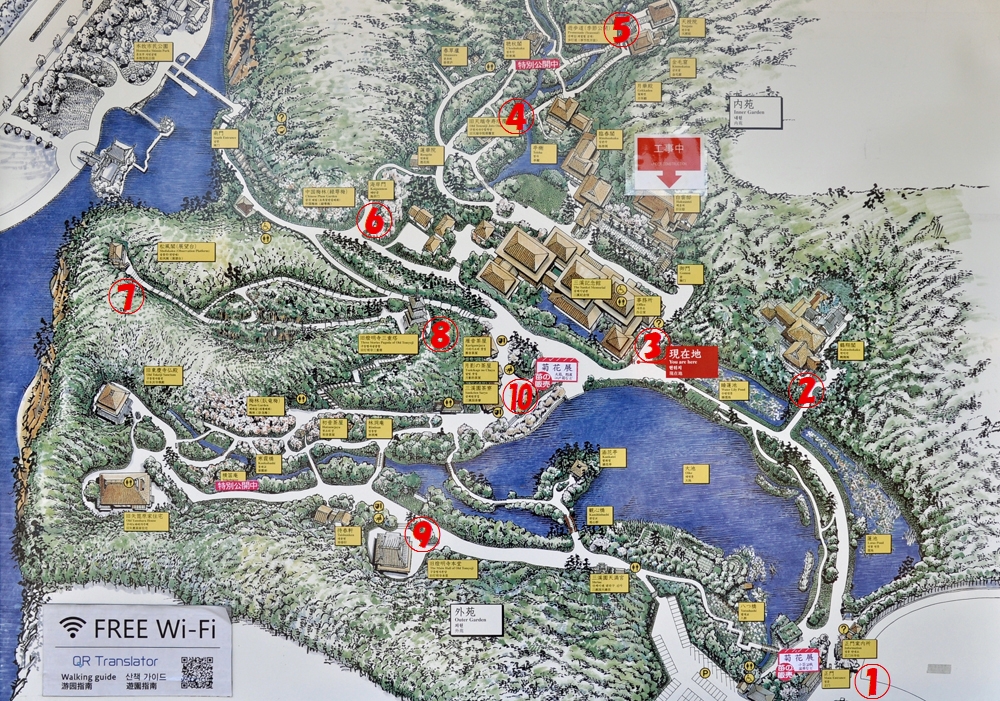

これは、園内にあった案内図を写真に撮ったものだ。この日は①の「正門」から入園し、池の縁を歩いてまず②の「鶴翔閣」を見に行ったがこの日は貸切になっていて、中に入ることができなかった。次に③の所を右に折れて、内苑の方に向かう。「御門」を抜けて「白雲邸」を右に見て進むと開けたところに出た。そこから、内苑の「臨春閣」を右手に見てさらに進み④の「旧天瑞寺寿塔覆堂」へ行くと、モミジ、イチョウが鮮やかに色づいていた。ひとしきりここで写真を撮り、「聴秋閣」を見て、⑤の「月華殿」へ登った。後戻りして⑥「海岸門」から内苑を出て外苑に入る 。「三渓記念館」の裏手まで戻って、今度は⑦の「展望台」まで登る。そこから戻って⑧「旧燈明寺三重塔」を見た。「初音茶屋」というところまできて、「待春軒」という食事処があったので蕎麦でも食べようと覗いてみたが、10月からは温かい蕎麦しかやっていないという。歩いてきて汗をかくほど暑かったのでやめにした。後で気が付いたのだが、「待春軒」の奥にあった「旧東慶寺仏殿」と「旧矢篦原(やのはら)家住宅」を見ずじまいだった。⑨の「旧燈明寺本堂」を見て、大池の東側(この案内図では下側)歩き、いったん①「正門」まで戻った。もう一度内苑へ行こうと思い、最初に歩いた大池の西側を歩いて、⑩のところへ来た。前に「月影の茶屋」という茶屋があったので、今度こそ何か食べようと席に着く。幸い冷たい蕎麦があったのでざるとビールを注文した。一休みしたあと、内苑の④のところにもう一度行った。そして午後1時過ぎに三渓園を後にした。

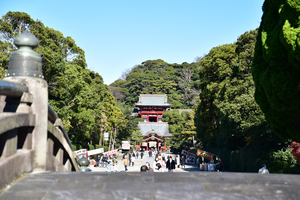

1.三渓園正門付近からの眺め

正門を入って道筋に導かれるままに進むと左手に大池が広がる。そして池の向こうの小高い山には三重塔が見える。三渓園を紹介するのによく使われるアングルだ。池には水鳥が浮かんでいた。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/250秒 56mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

2.蓮池

右側には小さな池があって、枯れてしまったハスが密集していた。草高約1mの枯れた果托は傘のようだ。ハスは7月~8月に花が咲く。花の時期はさぞ見事だろうと思う。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/1000秒 28mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

3.「鶴翔閣」

この日は何の集まりがあるのか貸切になっていて、建物に近づけなかった。この建物は明治35年(1902年)に建築された原富太郎(原三渓)が住まいとして建てた。延べ床面積は950㎡あるという。平成12年(2000年)に修復され現在は様々な利用に対応可能な貸し出し施設として活用されている。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/250秒 31mm ISO320 ) 露出補正 なし

|

|

4.睡蓮池

蓮池の向こうには睡蓮池があった。鶴翔閣は蓮池と睡蓮池の間を右に入る。恥ずかしながらハスとスイレンとは同じものかと思っていた。ハスは水面より上で花をつけるのに対し、スイレンは根茎から直接伸びる花柄の先端に水面で直径5-10cmほどの花をつける。また、スイレンはスイレン目スイレン科で、ハスはヤマモガシ目ハス科と知った。ただロータスというのはスイレンとハスの総称だそうだ。 スイレンは種類により開花期は異なるが、早いものでは4月末から咲き始め、5月中旬頃からまとまった開花が見られ、10月末まで見ることができるとのこと。ここ三渓園の睡蓮池では5月~8月が見ごろのようだ。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/320秒 35mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

5.「御門」

蓮池の先を右に曲がって内苑に入る。内苑は原家が私庭として使用していたエリア。この御門は京都東山の西方寺にあった薬医門で、江戸時代の宝永5年(1708年)ごろ建てられた。大正時代にここに移築されている。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/250秒 18mm ISO640 ) 露出補正 なし

|

|

6.内苑の建物

「御門」を抜けて「白雲閣」の脇を通り、「三渓記念館」には寄らずに先に進む。すると芝生の庭が広がり、内苑の建物群が眺められた。右手に見えるのが「臨春閣」だ。「臨春閣」は総面積が158坪あり3棟の建物からなり、数奇屋風書院の建物である。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/320秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

7.「臨春閣」浪華の間

「臨春閣」は公開されていた。「臨春閣」は江戸時代の慶安2年に(1649年)に建てられ、大正6年(1917年)にここに移築された。入園時に手渡されたパンフレットによると、紀州徳川家初代藩主の頼宣が和歌山紀ノ川沿いに建てた数寄屋造り風書院造の別荘建築という。重要文化財に指定されている。この浪華の間の欄間は浪華十詠和歌色紙(なにわじゅうえいわかしきし)といい、大阪難波から見える景色を公家12人が詠んだものを10枚ずつ表裏にして計20枚の色紙がはめ込まれているそうだ。村野藤吾の松寿荘で写しが行われている。三間4枚引違の幅広な紙張障子のデザインは単調すぎもせず、やりすぎもせず、とてもバランスがとれていると評される。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/800秒 44mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

8.「臨春閣」襖絵

「臨春閣」の各部屋にはいたるところに狩野派の襖絵がある。襖絵等はレプリカで本物は三渓記念館で保管、展示しているとのことだった。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/250秒 98mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

9.「臨春閣」のひろがり

「臨春閣」には、写真には写っていないが右手前から第一屋、写真で右側に見えているのが第二屋、そして、一番左奥が第三屋と3っの棟がある。浪華の間があったのは第二屋だ。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/400秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

10.「臨春閣」の池

「臨春閣」前に小さな池がある。その池に沿って内苑の奥に向かう。「臨春閣」の第二屋が小さな池に映り、小さなナナカマドの緋色が彩を添える。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 60mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

11.「旧天瑞寺寿塔覆堂」のモミジ

「旧天瑞寺寿塔覆堂」の傍に来た。この辺りはモミジが紅葉して美しいが、これからもっと紅くなると思う。背後の大きな銀杏の木の黄色も鮮やかだ。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 60mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

12.「旧天瑞寺寿塔覆堂」の後ろ側

「旧天瑞寺寿塔覆堂」を左へ回り込むと銀杏の落ち葉が地面を覆っていた。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/250秒 18mm ISO1250 ) 露出補正 なし

|

|

13.「旧天瑞寺寿塔覆堂」 まだ緑濃いモミジ -1

そこにあったモミジの葉はまだ緑色だった。これから紅くなるのだろう。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/250秒 18mm ISO360 ) 露出補正 なし

|

|

14.「旧天瑞寺寿塔覆堂」 まだ緑濃いモミジ -2

少し位置を変えてもう1枚撮った。この「旧天瑞寺寿塔覆堂」は桃山時代の天正19年(1591年)に建てられ、明治38年(1905年)に移築された。豊臣秀吉が京都・大徳寺に母の長寿祈願のために建てさせた寿塔(生前墓)を納めるための建築だそうだ。重要文化財である。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/250秒 44mm ISO360 ) 露出補正 なし

|

|

15.「聴秋閣」のモミジ -1

「聴秋閣」の近くに来た。多くはないが真っ赤に染まったモミジがあった。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/250秒 18mm ISO2500 ) 露出補正 なし

|

|

16.「聴秋閣」と特別公開

「聴秋閣」は上の間、次の間、そして2畳の2階の間がある。この日は特別公開されていて、上の間からなかを見ることができた。茶人として高名な佐久間将監の作と伝えられているが、千利休の後をついで茶の湯を発展させた小堀遠州の作という説もあるという。優美で繊細である。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/60秒 26m ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

17.「聴秋閣」 書院

書院となっているところの障子が開かれ、後ろの緑が眺められた。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/25秒 26mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

18.「聴秋閣」

「聴秋閣」は江戸時代の元和9年(1623年)に建てられ、ここには大正11年(1922年)に移築された。京都の二条城内にあったと言われる徳川家光、春日局ゆかりの楼閣建築だそうだ。重要文化財に指定されている。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f4 1/250秒 31mm ISO1400 ) 露出補正 なし

|

|

19.「天授院」

「聴秋閣」の脇の薄暗い小さな渓谷沿いの道を上がって「天授院」に出た。モミジを撮りたかったので屋根しか映ってないが「天授院」も重要文化財で、江戸時代の慶安4年(1651年)に建てられ、大正5年(1916年)に移築されている。鎌倉・建長寺近くの心平寺跡にあった禅宗様の地蔵堂に建物だ。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/250秒 78mm ISO640 ) 露出補正 なし

|

|

20.「月華殿」

「天授院」のとなりに「月華殿」がある。これも重要文化財で、江戸時代の慶長8年(1603年)に京都伏見場内に建てられたものと言われている。ここへは大正7年(1918年)に移築された。障壁画は、桃山時代の画家 海北友松によるものと伝えられます。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f4 1/250秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

21.「月華殿」の屋根

「月華殿」の裏手を廻った。前夜は雨が降っていたが、今日は予想外の晴天で、暖かい陽の光が当たる屋根から湯気が上がっている。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/250秒 32mm ISO720 ) 露出補正 なし

|

|

22.「臨春閣」

再び「臨春閣」の池のところに戻ってきた。先ほど見た第二屋の池の隅のナナカマドがひときわ緋色に輝く。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/640秒 92mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

23.「亭榭」

「臨春閣」から「聴秋閣」へは池に流れ込む小さな川に架かる橋を渡るが、その橋を「亭榭」という.「亭榭」とはあずまやのことだ。三渓自身の設計で作らせたものだそうで、修学院離宮の千歳橋に類似した橋亭だそうだ。立派な造りのあずまやである。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/250秒 18mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

24.「旧天瑞寺寿塔覆堂」 -2

「旧天瑞寺寿塔覆堂」の「亭榭」側からは、陽の光を透過するモミジが眺められた。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f8 1/250秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

25.「蓮華院」と竹林

「蓮華院」は三渓の構想により大正6年(1917年)に建てられた6畳と2畳中板のある茶室という。蓮華院という名は、三溪が茶会を催した際に広間の琵琶床に、奈良東大寺三月堂の不空羂索観音が手に持っていた蓮華を飾ったことに由来していると言われる。 当初、「聴秋閣」の近くに建てられたが、 第二次世界大戦後に竹林にある茶室という構想のもとに現在の位置へ再築されたそうだ。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/250秒 18mm ISO2000 ) 露出補正 なし

|

|

26.「海岸門」

ざっとであったが内苑を見て歩き、今度は三重塔の方へ行ってみることにした。「海岸門」から内苑を出る。京都・西方寺にあったという「海岸門」は江戸時代に建てられ、ここには大正時代に移築されてきたのだそうだ。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/250秒 38mm ISO220 ) 露出補正 なし

|

|

|