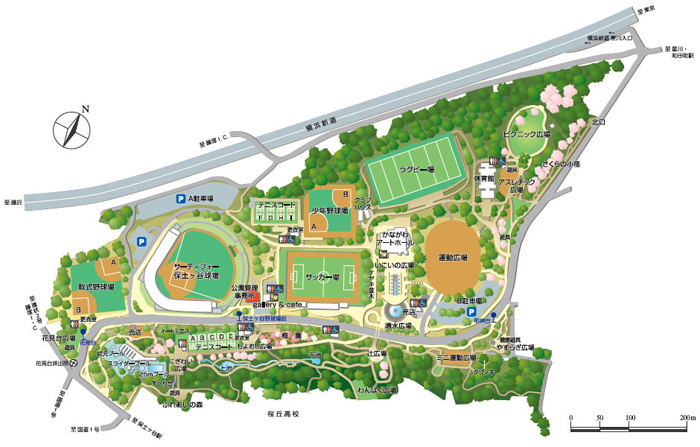

1.辻広場から下池、上池を望む

明神台バス停から、ミニ運動広場へ下りて、辻広場から下池、上池のある遊歩道を眺める。幼い子を連れたお母さん、年配のご夫婦、犬の散歩、家族連れの人たちの姿があった。暖かい陽が差している。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 23mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

2.キタキチョウ

今年初めて見るチョウはキタキチョウだった。破損のないきれいな個体だったが、昨秋遅くに羽化した個体であろう。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 198mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

3、キタテハ -1

キタテハも何頭か飛んでいた。もちろん秋型の越冬個体である。チョウは15度を超えると飛び出すというが、まさに今日はその日だった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 220mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

4.キタテハ -2

広角側で周囲の様子を入れて撮った。枯葉が落ちた地面に止まるので写真にしにくいが、背景を入れることで見られるようになる。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

5.カワヅザクラ -1

下池と上池の間にあるカワヅザクラは、5日前には数輪しか咲いていなかった。三分咲きほどになってきている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 16mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

6.カワヅザクラ -2

青空をバックに開いた花びらが清楚だ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 15mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

7.カワヅザクラ -3

上池から下池へ流れるせせらぎで子供たちが遊ぶ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 15mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

8.カワヅザクラ -4

この日は日曜日でもあり、暖かい陽光が差し、多くの人たちが散策を楽しんでいた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

絞り優先オートで撮影 ( f8 1/500秒 14mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

9.カワヅザクラ -5

年配のご夫婦がまだ咲き揃わないカワヅザクラを見上げておられた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 31mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

10.枝にぶら下がるメジロ

上池の先から右に折れて、戻るように一段高いところにあるテニスコートの脇を梅園へと歩く。右側に白い花の咲くウメの木があり、そこにメジロが来ていた。枝にぶら下がって懸垂をしているような仕草が可愛い。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 203mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

11.梅園

梅園には多くの人が来ていた。シートを敷いて座ってお弁当を食べる人たちや、写真を撮る人たちでにぎわっている。5日前と比べると、ウメの花も多く咲いている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 39mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

12.「八重野梅」(ヤエヤバイ)

どちらかというと早咲きの園芸品種だそうだ。びっしりと八重の白い花を付けていた。まだ蕾も残っている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 39mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

13.「桜鏡」(サクラカガミ)

比較的遅咲きの品種である。葉の展開に先立って花を咲かせる。豊後系、豊後性の淡い紅色をした八重咲きの大輪(花径30~40mm)である。内側と外側の花弁が同じ大きさである。幹の股から小さな枝が伸び花を咲かせている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 45mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

14.「大湊」(オオミナト)

豊後性の一重で、花の色は淡紅色だ。 花の大きさは 3.5cm 程度の 大輪である。 見ごろは2月上旬~2月下旬といから、今まさに見ごろである。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 160mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

15.「幾夜の寝覚」(イクヨノネザメ) -1

花図鑑によれば、「幾夜寝覚(イクヨネザメ)は栽培品種である。樹高は3mから6mくらいである。葉は楕円形で、互い違いに生える(互生)。開花時期は3月から4月であり、比較的遅咲きの品種である。緋梅系、紅梅性の淡い紅色をした八重咲きの大輪(花径30~40mm)である。花弁は大きく波打ち、雄しべの数が多い」とされている。しかし、八重ではなく一重のように見えた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

16.「幾夜の寝覚」(イクヨノネザメ) -2

前記花図鑑では八重となっていたが、八重ではなく一重のように見えた。幹には「幾夜の寝覚」の札が架かっていたのだが、見間違えたのだろうか。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 201mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

17.「白加賀」(シロカガ) -1

花図鑑によれば、樹高は3mから6mくらいである。葉は楕円形で、互い違いに生える(互生)。開花時期は2月から3月である。葉の展開に先立って花を咲かせる。野梅系、野梅性の白い一重咲きの中輪(花径20mm~25mm)である。江戸時代から「加賀白梅」と呼ばれて親しまれてきた。品種名は神奈川県の旧白加賀村で発見されたことに由来する。関東地方を中心に、梅干用や梅酒用として栽培されてきたが、観賞用ともされる。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1000秒 210mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

18.「白加賀」(シロカガ) -2

花期は2月~3月だそうだが、遅咲きの品種なのだろう。まだ蕾が沢山付いている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 11mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

19.「緑萼春日野」(リョクガクカスガノ) -1

単に萼(ガク)や枝が緑色の品種だと思っていたが、緑の萼は、僭性遺伝(劣性遺伝)するのだが、「緑萼春日野」は、「春日野」の枝変わりだという。全部緑になるのは僅かだそうだ。「春日野」という品種は野梅系、野梅性の八重咲きの中輪(20mm~25mm)で、花の色は白と桃色に咲き分け、絞りになるものもあるという。ここの「緑萼春日野」という札のかかった木の花は青白い。「緑萼」とい品種もある。これは難しい。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 55mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

20.「緑萼春日野」(リョクガクカスガノ) -2

暖かい春の日の長閑な風景を感じる。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 11mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

21.「思いのまま」(オモイノママ) -1

5日前に見たときはまだ白い花しか咲いていなかった。 野梅系のどちらかというと遅咲き品種だそうだ。別名を輪違い(リンチガイ)といい、1つの枝に、白、淡い紅色、紅色、絞りの花がつく。八重咲きの中輪(20mm~25mm)である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 183mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

22.「思いのまま」(オモイノママ) -2

樹高は5mくらいあり、比較的高い。ほぼ満開で今が見頃のようだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 55mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

23.「緑萼春日野」と「鹿児島紅」

青白い感じのする「緑萼春日野」と深紅の「鹿児島紅」の対比。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 25mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

24.「鹿児島紅」と「思いのまま」

青空に深紅と淡い紅色、そして白。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 42mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

25.「思いのまま」(オモイノママ) -3

「思いのまま」は梅園の外にもあった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 37mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

26.メジロ -1

明神台バス停の近くにウメの木が数本あり、白い花が満開になっていた。そこに4~5羽ほどのメジロが来ていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 143mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

27.メジロ -2

メジロは様々な姿勢で楽しませてくれる。この姿も良い。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 143mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

28.メジロ -3

目の周りの、刺繍で縫い付けられたような光沢のある白い環は何なのだろうか。メジロは社会性の強い鳥で、繁殖期以外は常に群れをつくって行動をする。 常緑樹林のような薄暗い環境で、あのように目のまわりがくっきりと白いというのは、仲間を見分けるために進化したと推測されている。この環は白い羽毛で覆われているのだ。 黄緑の体をしていて目のまわりが白いメジロの仲間は、世界に80種類ぐらいという。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 220mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

29.メジロ -4

ウメの花の蜜を吸う。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 164mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

30.メジロ -5

春はウメの花でメジロに楽しませてもらっている。これからはサクラだ。まだまだ楽しませてくれるに違いない。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 220mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|