富山から室堂へ ③ 2023年8月8日-10日 立山黒部アルペンルートとトロッコ電車・上高地3日間

2日目の8月9日、いよいよ、富山県側から長野県側に抜ける黒部立山アルペンルートである。

富山駅前のホテルを8:30に出発。車窓を眺めながら立山ケーブルカーの立山駅まで1時間20分ほどバスに乗った。富山駅からここまでは富山地方鉄道立山線の特急に乗っても1時間ほどで来ることができる。

立山駅(標高475m)10:20発のケーブルカーに乗り、美女平(977m)へ向かう。急勾配のケーブルカーは所要約7分で美女平についた。

ここから、立山黒部貫光が運営する路線バス、立山高原バスで1時間弱、標高2,450mの室堂へ上がる。車窓の眺めは左側の席が良いというが、皆さんよくご存じで左側の席に殺到する。私たち夫婦は右側に座ることになった。落差が350mある日本一の称名瀧は左側にあり、見ることはできたが、バスは写真撮影のため停車してくれたものの良い写真は撮れなかった。

室堂に着く。ホテル立山と繋がっている室堂バスターミナルの階段を上がって展望台へ上がる。そとは雨が降っていた。山の天気である。晴れてくるのを期待していったん、室堂バスターミナルビルの2階へ戻り、無料休憩室で、予約してバスに積み込まれていた弁当を食べる。これも味は良かった。

室堂から立山三山北側の別山2792峰方面を望む 2023年8月9日 富山県 中部山岳国立公園

|

34.超低床車のTLR0600形(ポートラム) 出発前に、昨晩「写楽」からの帰りに路面電車を降りた停留場まで、路面電車を見に行ってきた。この車両は0600型(ポートラム)という。2020年富山地方鉄道に吸収合併された富山ライトレールの車両であった。富山ライトレールが富山港線向けに導入した路面電車車両で2007年鉄道友の会ブルーリボン賞を受賞した。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/1250秒 26mm ISO160 ) 露出補正 なし |

|

35.富山地方鉄道7000形電車 東京都電8000形をモデルとしており、日本車輌製造で1957年から1965年にかけて22両、車両番号デ7000形7001 ~7023(7004は欠番)が製造された。この車両は7021番である。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 37mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

36.富山から立山へ バスはホテルを8時半に出発した。私たち夫婦に与えられた席は、今日は一番前だった。車窓からの写真は撮りやすい。日本海にそそぐ常願寺川を渡る。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1250秒 29mm ISO160 ) 露出補正 なし |

|

37.常願寺川 バスは富山地方鉄道立山線に沿って走っているようだ。富山県中新川郡立山町 および富山市を流れ富山湾に注ぐ一級河川である常願寺川は、富山県の七大河川の一つである。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1250秒 29mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

38.立山山麓スキー場 立山駅に近いところにある、極楽坂と、らいちょうバレーの2つのエリアで構成される立山山麓スキー場が見えてきた。wikipediaによると、11本のコースがあり、最大傾斜32度、高低差は708mあり、広さは140ha、最長滑走距離3,000m、リフトは全部で7本あるそうだ。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 15mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

39.富山地方鉄道立山線 立山駅を発車した宇奈月行の電車が走ってきた。モハ10043形と10044形の2両編成だ。この車両はかつて京阪電気鉄道が保有していた5代目の特急形車両である。1971年(昭和46年)から1973年(昭和48年)にかけて製造された。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO640 ) 露出補正 なし京阪電鉄の |

|

40.ナナカマドの実 立山ケーブルカーの立山駅に着いた。駅舎の傍にナナカマドが実を付けていた。ナナカマドは5月に白い花が咲き、7月には緑の実、8月には黄色の実を付けているのが見られる。そして秋に実は赤く成り、葉は真っ赤に紅葉する。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/800秒 22mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

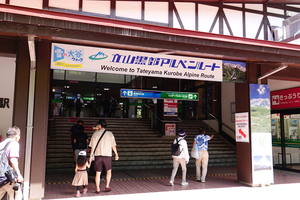

41.黒部立山アルペンルート立山駅 公共交通機関で来ると、宇奈月から立山駅に着き、ここで立山ケーブルカーに乗り換え、美女平へと進む。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 12mm ISO320 ) 露出補正 なし |

|

42.立山ケーブルカーのりば 駅舎の中に入る。構内にはショップがある。改札は団体と個人客に分かれていた。個人客の方が優先されるようである。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 12mm ISO320 ) 露出補正 なし |

|

43.立山ケーブルカーのホーム 立山ケーブルカーは、富山地方鉄道立山線との連絡駅である立山駅から、室堂への連絡バスの発着する美女平駅までを結ぶ立山黒部貫光のケーブルカー路線である。運行開始は昭和29年(1954年)という歴史あるケーブルカーだそうだ。wikiprdiaによれば、美女平までの距離は1.3kmあり、最大勾配は560 ‰(29 度14分)、高低差487mだそうだ。所要7分で結んでいる。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO1600 ) 露出補正 なし |

|

44.柱状節理 車窓からは柱状節理の岩肌を見ることができた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 33mm ISO1250 ) 露出補正 なし |

|

45.立山ケーブルカー 美女平駅 家内は杖を使っているので、このような階段は少々苦手である。アルペンルートの乗り物の乗り降りは少々気の毒だった。ごめんなさい。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 23mm ISO1250 ) 露出補正 なし |

|

46.モンキチョウ -1 美女平 美女平で高原バスの発車まで少し時間があった。外へ出てみる。ヒメジョオンの花にモンキチョウが来ていた。今回のツアーで始めて見る蝶だった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/800秒 220mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

47.モンキチョウ -2 美女平 モンキチョウは数頭いた。他に何かいないかと目を凝らしたが、いなかった。美女平の標高は1,000m弱だ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/800秒 220mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

48.立山高原バスの改札 高原バスは路線バスなので、自由席である。景色を見るには左側が良いのだが、無理をせずに右側の席に座った。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 15mm ISO2500 ) 露出補正 なし |

|

49.称名瀧 バスは富山県屈指の秘境スポットという「称名滝」が見えるポイントに差し掛かる。バスは徐行し、いったん止まったりもしてくれたが、右側の席からではよい写真は撮れなかった。「称名滝」は立山連峰を源流とする滝。その落差は350mで、日本一を誇る。弥陀ヶ原台地から一気に流れ落ち、称名川となった後に常願寺川へ注ぎ込む。国指定の名勝および天然記念物、日本の滝百選、日本の音風景100選にも選ばれているそうだ。名称は、法然上人が滝の轟音を「南無阿弥陀仏」という称名念仏の声と聞いたことに由来すると伝えられている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

50.高原へ バスは40分近く走ってきた。車窓の景色が変わってきている。確かではないが、森林限界に達し、天狗平というあたりまで来たのだろうか。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1250秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

51.残雪 は「雪の大谷」の名残りか? あと少しで室堂に着くところで右側に雪が残っているところがあった。4月から5月には有名な「雪の大谷」として大勢の観光客が押し寄せるそうだが、この辺りなのだろうか? 春が来て、除雪の際にできる「雪の壁」でできた約500mの区間を「雪の大谷」と呼び、吹きだまりのため特に積雪が多く、その高さは20mを超えることもあると。室堂平では6mほどの積雪だが、「雪の大谷」はその南側にある国見岳(2,621m)からのびる稜線の風下にあたり、吹きだまりとなってこのような積雪になるそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

52.室堂から眺める立山連峰 ホテル立山に直結する室堂バスターミナルに着いた。1階にあるコーヒーショップや蕎麦コーナー、立山山頂簡易郵便局を横目で見て。ツアコンさんの跡について、階段を上がり、展望台に出てみた。展望台から室堂の遊歩道に行けるのだが、残念ながら少々冷たい風が吹き雨が降っている。少し様子を見ようと、下(2階)にある広い休憩所で、弁当を食べることにした。奥のほうに空いている席を見つけた。私は写真が撮りたいので、かみさんは残して、再び展望台へ上がってみる。山の天気は変わりやすい。晴れ間が出てきていた。東側の方を見ると頂上付近に雲がかかった立山連峰を眺めたときは、大正池から穂高連峰を見たときのように感動を覚えた。右(南側)のほうが主峰の雄山(3,003m)、大汝山(3,015m)、富士ノ折立(2,999m)からなる立山本峰である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/1250秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし |