タイトルにした 旧東海道と保土ヶ谷公園に特別な関係があるわけではない。単に天気が良かったので、運動不足解消のため、天王町付近の旧東海道の名残を見に行き、その後、保土ヶ谷公園へ行ったというだけの話である。

先日、帷子川のブログを綴っている時に、帷子川に架かる橋をネットで調べていたところ、いつもはあまり気にしていなかった「古町橋」の少し北側に旧東海道「古町橋跡」があるのを知った。また、天王町駅の南口側駅前広場は「旧帷子橋跡」だったのだ。ただちょっとややこしいのは、現在知られている「旧東海道」は、慶安元年(1648年)にルートが改められた道である。その前、慶長6年(1601年)に保土ヶ谷宿が成立した当時は、少し西側を通っていた。この日見てきた天王町駅前の「旧帷子橋跡」は、慶安元年(1648年)に道筋が改められた「旧東海道」であり、「旧古町橋跡」はそれ以前の保土ヶ谷宿ができた当時のいわば「旧々東海道」であるらしい。歌川広重の浮世絵で有名な程ヶ谷宿帷子橋は、この日見てきた、道筋が変更された後の「旧帷子橋」が描かれているという。

「旧東海道」および「旧々東海道」の橋の跡を見た後、大門通りの神明社前から保土ヶ谷公園の入り口である明神台までバスに乗った。横浜市「敬老特別乗車証」のお世話になった。

1.オナガガモ2頭の♂

まずは「古町橋」へ行こうと帷子川河畔に出る。水鳥たちはいつもと同じ生息域を保っている。ただ、このオナガガモ2頭は、いつもよりだいぶ下流まで来ていた。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/250秒 179mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

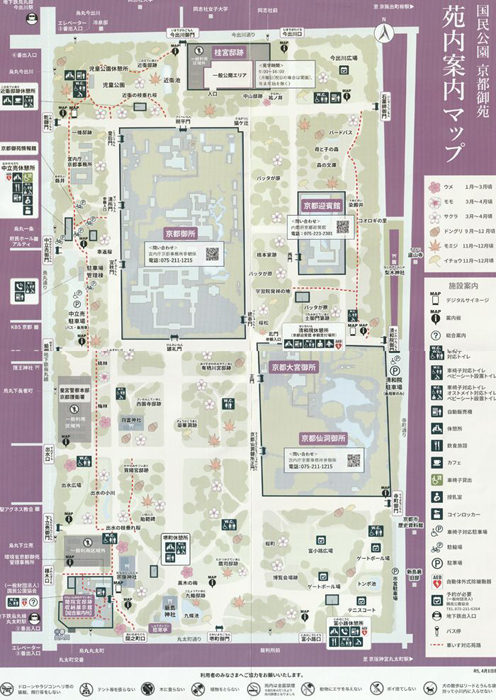

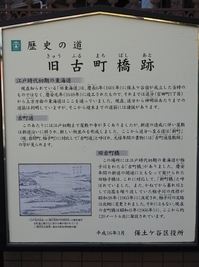

2.「旧古町橋跡」

「古町橋」は「帷子橋」の1本上流、つまり星川の方から歩いていくと1本手前に架かっている橋だ。橋を渡って、相鉄線の踏切を越えると、小さな四つ角にこの案内板があった。ほかに何も残されていない。案内板に書かれていることを読むと、旧東海道は、その道筋が慶安元年(1648年)に変更されるまではここを通っていたとなっていた。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.4 1/400秒 11mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

3.「旧帷子橋跡」

道筋変更前の旧東海道は踏切を背にしてまっすぐに進む。先に「旧帷子橋跡」を見てみようと、天王町駅の方へ左に折れる。200mも行かないうちに天王町駅前広場にでた。慶安元年(1648年)に道筋が改められた「旧帷子橋跡」はここにあった。今まで何度も通っているところだがまったく意識になかった。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.3 1/1600秒 4mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

4.江戸日本橋から八里

この日はこの石柱に気が付かなかった。翌々日の日曜日(2月7日)、帷子橋のたもとの「伊豆庵」へ蕎麦を食べに行ったついでに撮ってきた。当然、後世に立てられたものと思う。

Panasonic DMCーSZ-10 f3.1-6.3 4.3mm-51.6mm 16.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f7.8 1/320秒 4mm ISO100 ) 露出補正 -2.0段(後処理あり)

|

|

5.庚申堂

一旦、「旧古町橋跡」まで戻って、左折した。神明社のある大門通りにぶつかると庚申堂があり、その右側に、まっすぐ「古東海道」、庚申堂が面した大門通りを「相州道」と記した石柱があった。これが道筋が変更される前の東海道のようだ。wikipediaの程ヶ谷宿によると「1648年(慶安元年)までは元町付近に宿場があり、東海道も西北の位置にあったが、新町(下岩間町 - 程ヶ谷茶屋町)が起立して道筋も変更になった。」とある。「相州道」は二俣川、海老名を経て厚木の方へ通じている「大山道」とされる。「大山道」とは、主に江戸時代の関東各地から、相模国大山にある大山阿夫利神社への参詣者が通った古道の総称だそうだ。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/250秒 19mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

6.庚申堂の中に

小さな庚申堂には消えかけて読めないような字で「庚申堂」と書かれた扁額が架かっている。お堂の中には2基の庚申塔とお地蔵さまが見える。左の庚申塔には「元禄九年」(1696年)と刻んであるのが読みとれる。さらに奥には「庚申堂改修再建趣旨」が記された板が貼られていた。昭和11年10月5日付で書かれているこの板にはおおよそ次のようなことが記されていた。・・・この庚申堂は元禄7年に当時の町の有志により建立され、240余年の間には幾多の天災などにより毀損されたが、原体は維持されてきた。しかし、昭和11年9月7日夜半、たまたま、車両にぶつけられ大きく毀損した。交通安全、町内の康寧と福祉の増進を祈り再建した。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.3 1/125秒 4mm ISO160 ) 露出補正 -0.3段

|

|

7.街のメジロ

さて、旧東海道の跡を訪ねた後は天気も良いので保土ヶ谷公園の梅林へでも行ってみようと考えていた。ここから徒歩で行くにはちょっと距離があるし、その途中に何があるわけもはない。神明社前のバス停からバスを利用することにする。バスを待つ間、通りの向こう側を見ていると、メジロが植え込みに来た。慌ててカメラをセットして撮る。1440mm相当の望遠端での撮影だが、良く画が止まってくれた。1/800秒ならOKか?

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f6.5 1/800秒 258mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

8.明神台の梅

バスを保土ヶ谷公園の入り口でもある明神台という停留所で下りる。相鉄線が走っているところからは上りだが、バスだと楽だ。バスはギア・チェンジして上がっていく。停留所で下車して保土ヶ谷公園の「森とせせらぎゾーン」の方へ歩きはじめるところに白梅が咲いていた。5分咲きというところか。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 9mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

9.白い梅の花

青空に白い梅の花が映える。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/1000秒 17mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

10.コサギ -1

「森とせせらぎゾーン」まで下りてくる。白いサギが枝に止まって1本脚で休んでいた。くちばしが黒く、足が黄色いのでコサギと思う。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/400秒 197mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

11.コサギ -2

休めていた片方の足で首のあたりを掻くようなしぐさをする。怖い顔をしている。冠毛が2本、飛び出してきた。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f6.5 1/640秒 258mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

12.一人ぼっちのカルガモ

池にはカルガモが1羽、日向ぼっこをしていた。さびしそうだ。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/320秒 179mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

13.梅は咲きはじめ

「森とせせらぎゾーン」からテニス・コートに上がり、そのわきを通って梅林に出た。まだ、咲きはじめだが、何本か3分咲きほどに咲いている木があった。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 14mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

14.「道知辺」

保土ヶ谷公園の梅林には約50品種、120本の梅があるという。翌日のホームページを見ると早咲きの梅は7~8分咲きになってきたとあるが、まだそこまではいっていなかった。これは幾分花が咲き始めた「道知辺」という品種。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.5 1/400秒 48mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

15.「桜鏡」

これは「桜鏡」という品種。まっすぐ枝を上に伸ばしている。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/400秒 19mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

16.「八重野梅」

この梅は7分咲きというところか。ヤエヤバイと読むらしい。野生に近く、比較的早咲きの品種とされている。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/1000秒 17mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

17.「鹿児島紅」

深紅の梅が5分咲きになっていた。ふと見るとメジロが飛んできている。だが、撮り逃してしまった。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/400秒 72mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

18.メジロ -1

そのメジロは隣の白い梅に移り、花を啄もうとしている。ほかに2羽いるようだ。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 64mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

19.メジロ -2

メジロはじっとしていてくれない。ピントがあったと思うともう動いている。P610は合焦が早いので使いやすいのだが、それでも苦労する。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/400秒 64mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

20.メジロ -3

やっとメジロの眼が撮れた。メジロは梅に良く似合う。梅に鶯というが、ウグイスが梅に来たのを見たことがない。梅に鶯というのは梅に鶯が来るという意味ではないようだ。広辞苑によると取り合わせが良いことのたとえだそうだ。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 64mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

21.星川杉山神社

保土ヶ谷公園から星川駅のほうへ下りる途中に、杉山神社がある。普段は失礼してしまっているが、今年初めてなのでお参りをした。境内に伏見稲荷社という小さな社があった。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/320秒 6mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

22.工事中の相鉄線星川駅

保土ヶ谷公園から星川駅のほうへ下りる途中から、星川駅が俯瞰できる。随分長い間、天王町と和田町の間を高架線にするための工事が行われている。そのために星川駅も高架になるのだが、だいぶその姿は見えてきた。この工事の完成予定は当初の計画より6年遅れ、平成30年になるそうだ。最終的に事業期間は2002年度~2018年度(平成30年)の約17年間、踏切除去数は9ヶ所、総事業費は470億円を予定していると報じられている。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1250秒 12mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

23.法性寺の梅

法性寺の境内を通らせていただく。山門の屋根を背景に紅梅が一輪咲いていた。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/800秒 17mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|