2007年のオーストリア・イタリア旅行以降は、このブログ Studio YAMAKO で紀行文的に写真を載せてきた。それ以前は取り上げていないので、初めての海外旅行からそれまでのあいだに訪れたところについて記録に残しておこうと思う。ブログをはじめるまでは、チョウの写真以外あまり熱心に写真を撮ったことがなく、良い写真は残っていない。デジタルカメラに移行したのは過渡期を経て2004年頃からである。それまでの写真は、フィルムで撮ったLサイズの印画から、スキャニングした。画像も粗く、すっかり退色している写真が多く、ソフトで多少補正してみたのだが成す術もない。思い出しながら何枚かの写真を載せていきたいと思う。

1)1981年7月 初めての海外渡航 イタリア フィレンツェ

私が初めて飛行機に乗って海外旅行をしたのは、今から40年前の1981年、40歳の時だった。私は日米合弁の製薬会社に勤務していたが、米国の親会社で抗生物質の新製品が開発され、その製品について各国からいくつかの発表がされる国際化学療法学会という医学会だった。もちろん私は医師でもないし、また薬剤師でもないのだが、その新製品の日本でのマーケティングを担当することになった。日本からも大勢のご専門の先生方が出席されたが、それを国内で広くお医者様が治療に利用していただくにさきがけ、どのような疾患が対象になるのかなどを現地で情報収集するのが主な目的であった。

場所はイタリアのフィレンツェだった。出張でフィレンツェへ行けるなんてめったにないことだと思う。とはいうもののもちろん観光旅行ではない。観ていただくような写真もほとんど残っていない。

ローマの空港に着いたら、たまたまその日は鉄道がストを行っていて、バスでフィレンツェへ移動することになった。その途中で、オルビエートという丘の上にある中世の街を観光させてもらった。良い写真はないが、行ったという証拠を記録しておく。カメラも何だったか忘れてしまった。ネガカラーフィルムで撮った写真の印画をスキャニングした。

オルビエート・ドゥオモ のファサード

シニョレッリの壁画「最後の審判」などで有名なゴシック様式の壮麗な大聖堂 オルヴィエートのドゥオーモ をはじめ、今も中世さながらの街並みを残す。

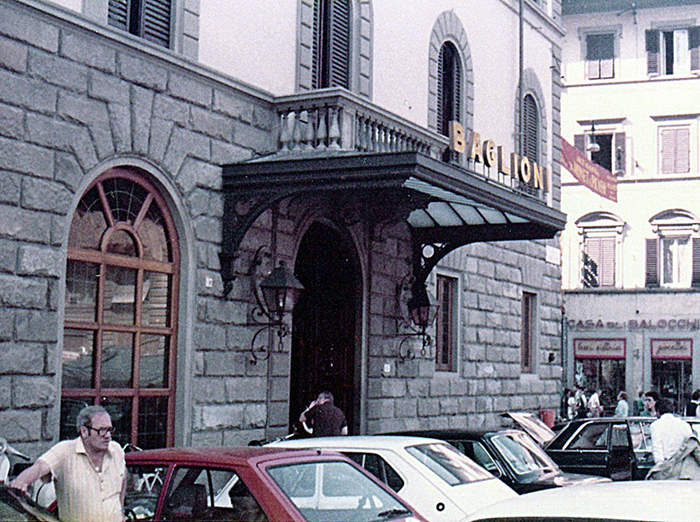

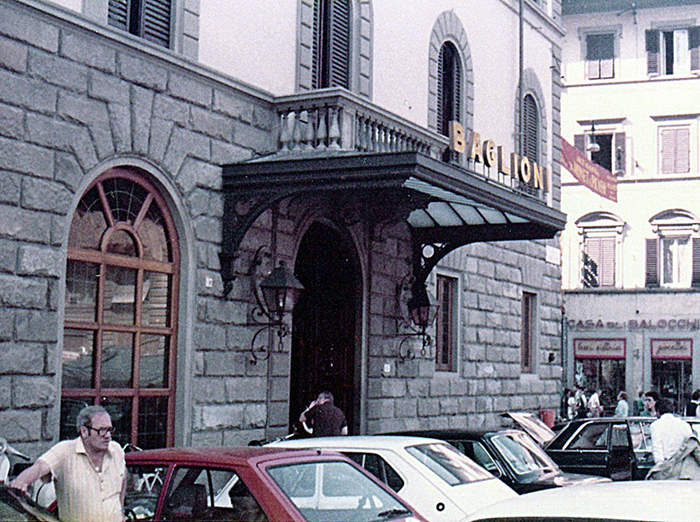

フィレンツェ駅前 ホテル BAGLIONI

フィレンツェ国際化学療法学会の会場は、ローマ・テルミニ駅より314 kmのところにあるフィレンツェ中央駅(フィレンツェ・サンタ・マリア・ノヴェッラ駅)から徒歩圏内にあった。上の写真はその開催期間中の数日間、私が宿泊した駅前の「BAGLIONI」というホテルだった。夏期に屋上で営業するレストランが人気だった。

ミケランジェロ広場からフィレンツェの街並み

中央に見えるのがフィレンツェのシンボルとして有名な「サンタ・マリア・デル・フィオーレ(花の聖母 マリア)大聖堂」のドゥオモ(クーポラ)。

フィレンツェの街

今から40年前のフィレンツェの街だ。観光客が多い。

海外渡航が自由化されたのは、1964年であるが、1908年代になると日本からも毎年500万人の人々が渡航、海外旅行を楽しむようになった。日本からの多くの観光客はパック・ツアーを利用した。この時の私のイタリア旅行は出張であり、フィレンツェと、帰路ローマで一泊しただけだったが、このとき、この次はイタリアへ観光旅行をしたいと思った。

2)1982年8月 アメリカ本社の招待旅行

ニューヨークとロサンゼルス

私がマーケティングを担当した抗生物質製剤が国内で発売され、営業担当の社員たちが活躍したが、アメリカ本社がその成績優秀者をアメリカへ招待してくれることになり、私も同行する機会を得た。医療施設などの見学と観光である。

ニューヨークで数日間を過ごした一行は、6時間弱飛行機に乗り、ロサンゼルスに移動した。 2007年に売却され、今は Kyoto Grand Hotel and Garden となったホテル ニューオータニ ロサンゼルスに泊り、日本人街、ハリウッド、そしてアナハイムのデズニーランドを観光し、そこから日本へ帰国した。アメリカは広い、ニューヨークからロスアンゼルスへは、おおよそ4000kmあり、時差は3時間ある。

ニューヨーク郊外の診療所見学

現地の担当者が同行してくれて、ニューヨーク郊外のクリニックの訪問を経験した。

旧ワールドトレードセンターからエンパイアを望む

かってのワールドトレードセンタービルの屋上から、北側のエンパイアステートビルが建つミッドタウン方面を眺める。

いま(2021年8月18日現在)、報道番組はタリバンがアフガニスタンの首都カブールを占拠し、ガニ大統領がアフガニスタンから出国して、政権が事実上崩壊したと伝えている。かつてのタリバン政権は2001年に米同時テロを引き起こしたアルカイダの指導者ウサマ・ビンラディン容疑者をかくまった。今から10年前の2001年9月11日の8時46分、アメリカン航空11便がワールトレードセンター・ノースタワーに激突した。9時3分、ユナイテッド航空175便がサウスタワーに激突。テロ攻撃だと誰もが確信した。ブッシュ大統領は、テロ攻撃はテロ組織アルカイダによるものとし「テロとの戦い」を宣言した。この痛ましいテロ攻撃を受けたかってのツインタワー(110階建て、1973年4月4日にオープン)の屋上に上がってニューヨークの街を眺めたときの写真である。

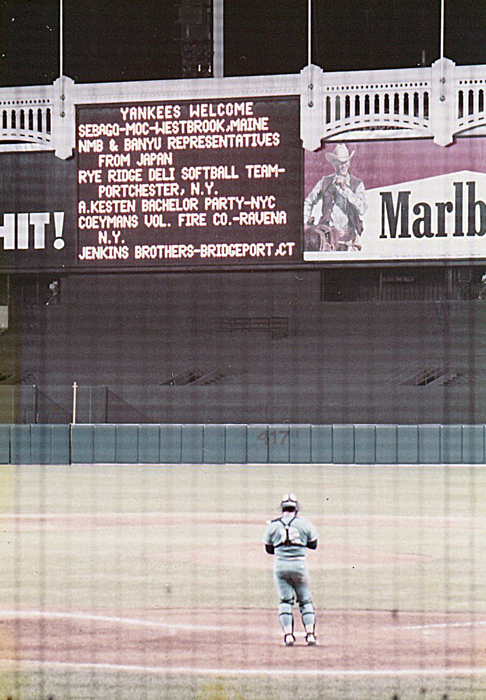

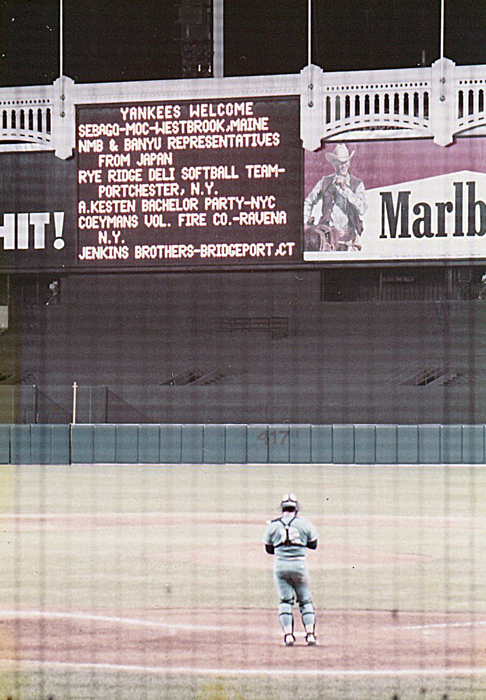

ヤンキースタジアム

ヤンキースタディアムでヤンキース対ブルージェイズ戦を観戦した。電光板に何やら文字が。

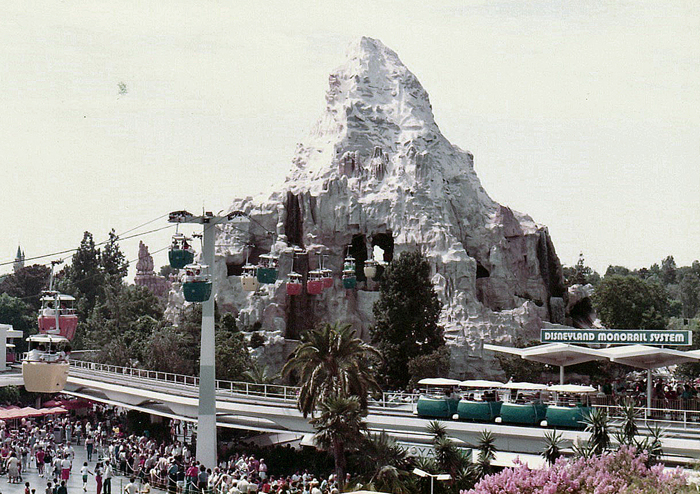

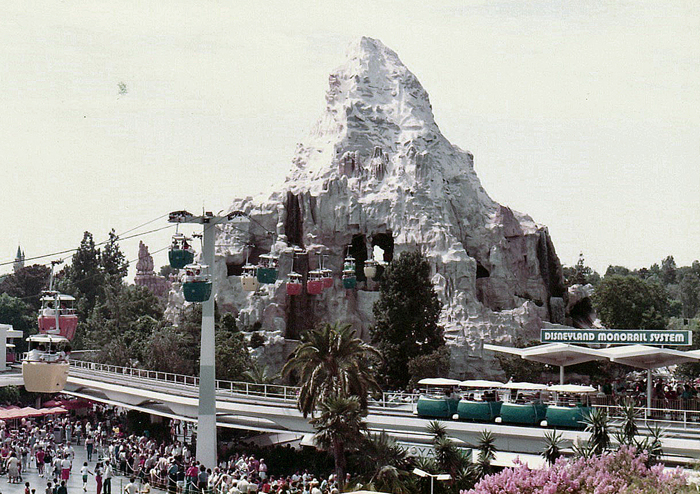

アナハイム ディズニーランド

日本から来たオジサンたちがロサンゼルスの南東約45kmのところにある1955年にオープンしたディズニーランドで1日遊んだ。そういえば今活躍中のオータニさんのいるエンジェルスもアナハイムが本拠地だ。

ロサンゼルス チャイニーズシアター

観光スポットであるチャイニーズシアターは派手な中国の寺院のような赤い建物が目立つ。チャイニーズシアターの前では数多くの歴代のスターたちの手形や足形を見ることがでできる。また、チャイニーズシアター前の歩道には、エンターテイメント界で活躍した人物の名前が彫られた2,000以上の星型のプレートが埋め込んであり、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェーム(ハリウッド名声の歩道)と呼ばれる観光名所となっている。