1999年8月22日~30日 カナダ旅行 2 of 2

8月25日、アサバスカ氷河、ボウ・レイクを観光した後、1時間ほど走って、バンフに入った。バンフの宿泊は町なかではなく、少し離れた郊外のホテルだった。ホテルの名前を思い出せずネットで検索もしたがヒットしなかった。良いホテルだった。バンフもカナダのアルバータ州に属している町である。バンフ国立公園内に在り、カナディアン・ロッキー観光の中心地である。夏季の登山、冬季のスキーなどで賑わうリゾート地で、温泉保養地としても人気が高い。1972年の冬季オリンピックの開催地として立候補したが、開催の決まった札幌の32票に敗れ、16票で次点であった。

その翌日はバンフからバンクーバーへ移動した。バンフからバンクーバーへは まずカルガリー空港へ行き、そこから飛行機で1時間半ほどでバンクーバーに着いてしまう。午後にバンクーバーに到着し、クイーン・エリザベス・パークなどへ行った記憶がある。そして、次の日はバンクーバーを観光し、27日はフェリーに乗ってビクトリアへ渡った。28日はバンクーバーで自由時間を過ごし、夕食は確か「千代田」というすし屋で、良いネタの寿司を食べたのを覚えている。だが、その「千代田」は閉店してしまったそうだ。

バンクバーから成田へ戻ってきたのは8月30日の昼頃だったと思うが定かではない。

バンフ大通りからカスケード山を望む 1999年8月26日

カナダのアルバータ州カナディアン・ロッキー山脈自然公園

|

22.バンフの街 バンフのメインストリートである。正面に見えるのはバンフの象徴であるカスケードマウンテン(2998m)だ。カスケードとは複数連なった滝を意味するとのことで、トップの写真ではより鮮明に、山頂の左側から山麓へまっすぐに糸のようにつながった滝が見える。今では 亡くなられてしまった大橋巨泉氏の店として有名だった「オーケーギフトショップ」はこの通りの左側にあった。

Nikon F90XS AF NIKKOR 24mm~120mm f3.5-5.6D プログラムオートで撮影 |

|

23.ボウ川に架かる橋 バンフの街の南側を流れるボウ川を渡る橋の上からも、カスケード山が見える。この写真はカスケード山に向かって右側を撮っている。ボウ川はカルガリーのほうへ流れる。連なって見える山はランドル山の山並みだ。wikipediaによると、ボウ川は、カナダのアルバータ州を流れる全長623kmの川である。名前は、川のそばに生える木を先住民が弓にして使っていたことに由来する。ボウ川の源流はカナディアンロッキーに存在するボウ氷河である。ボウ氷河の末端部で融解してボウ川となって流れ出した水は、付近に存在するボウ湖に一旦流れ込み、再びボウ川としてバンフ国立公園内を流れてゆく。なお、ボウ川の本流に存在する滝であるボウ滝も同公園内に存在する。その後カルガリーを経由し、グラッシーレイクの町の近くでオールドマン川と合流しサウスサスカチュワン川となる。この川は、飲料水や灌漑および水力発電用の水の重要な水源となっている。

Nikon F90XS AF NIKKOR 24mm~120mm f3.5-5.6D プログラムオートで撮影 |

|

24.バンフ・スプリングス・ホテル バンフのメインストリートがボウ川を渡るところ(写真23.)から南東へ1kmほど行ったところ、ボウ川が滝となって落ちる場所を見下ろす山腹の森に壮観な外容を聳え立たせている。前にも述べた「Fairmont Chateau Lake Louise」と同じフェアモント・ホテルズ系列のホテルだ。ホテルからは峡谷を隔ててランドル山(2948m)の雄大な眺望を見ることができる。世界有数のリゾート・ホテルの1つとされ、併設されるゴルフ・コース(27ホール)も川に沿った自然の地形を利用しており評価が高い。

Nikon F90XS AF NIKKOR 24mm~120mm f3.5-5.6D プログラムオートで撮影 |

|

25.バンフで泊まったホテル 前書きにも書いたが、バンフで宿泊したホテルはとても良いホテルだったが、名前を思い出せなかった。ネットで検索を試みたが、全く同じと思われるホテルの画像は見つけられない。しかし、その玄関の構えなどは、バンフの中でも四つ星の高級ホテルといわれる「リムロック・リゾート・ホテル」に似ている。「リムロック・リゾート・ホテル」は、8階建ての立派なホテルだが、1993年に開業し、2008年に改築されているという。位置的にも、1883年に鉄道会社によって発見されたというなかなか歴史情緒あふれる「バンフアッパーホットスプリングス」という温泉の近くにあるというのは、わたくしたちが1999年に泊まった3階建てのホテルに似ている。ひょっとして、わたくしたちは改築前の「リムロック・リゾート・ホテル」に泊まったのかもしれない。

Orympus μ 35mm f3.5 |

|

26.バンクーバー到着 カルガリーからバンクーバーまでは飛行時間1時間30分で到着した。時差が1時間ある。到着後はバンクーバーの市内観光だった。空港から、バスの車窓に見えるのは、山を背にしたバンクーバーの大都会だった。空港のあるシー島からエリザベス女王公園へ行く。

Nikon F90XS AF NIKKOR 24mm~120mm f3.5-5.6D プログラムオートで撮影 |

|

27.エリザベス女王公園 バンクーバーの市街地で最も高い地点にあるそうだ。52haの緑地は、カナダ植物園とバンクーバー最大の都市公園である。常緑の緑と花の海が人気で、北にはイングリッシュベイと雪をかぶった山々が見える。

Nikon F90XS AF NIKKOR 24mm~120mm f3.5-5.6D プログラムオートで撮影 |

|

28.スタンレー・パーク スタンレー・パークはブリティッシュコロンビア州、バンクーバー市の都市公園である。スタンレー・パーク内にトーテムポールが設置されている。wikipediaによれば、この土地は北米西海岸先住民族であるバラード族(Burrard)モスキアム族( Musqueam )そしてスクワミッシュ族( Squamish)が治めていた。公園の周りを囲むように通っている8.8kmの長さのシーウォールという遊歩道で、1918年から建設が始まり1971年に完成した。現在は公園外のカナダプレースやイングリッシュベイ方面にまで延長されており、他の公園とも繋がっているという。シーウォールの入り口から2.5kmほどのところのブロクトンポイント(Brockton Point)には、カナダ先住民によって造られたトーテムポールが9本が立ち並んでいた。有名な観光スポットとなっている。

Nikon F90XS AF NIKKOR 24mm~120mm f3.5-5.6D プログラムオートで撮影 |

|

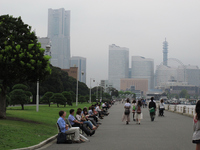

29.バンクーバーのビル群 スタンレーパークから眺めるバンクーバーの街は美しかった。写真のバンクーバー港の一番左側に見える三角屋根の連なりはカナダプレースの建物でコンベンション・センターなどがある。1986年に開催されたバンクーバー国際交通博覧会の時にカナダのパビリオンとして建てられた。

Nikon F90XS AF NIKKOR 24mm~120mm f3.5-5.6D プログラムオートで撮影 |

|

30.ライオンズ・ゲート・ブリッジ スタンレーパークから南へ、クイーン・エリザベス・パークへ向かう途中、写真のつり橋を渡った。wikipediaによると、このつり橋は、「バラード入り江のファーストナローズ(First Narrows)を跨いで、バンクーバーとノースショア(ウェストバンクーバー(地区)、ノースバンクーバー(市)、ノースバンクーバー(地区))を結んでいる。 橋長は、ブリティッシュコロンビア州道99号線と1A号線の高架部分を含めると約1,823mであり、つり橋のみでは約1,517.3mである。」

Nikon F90XS AF NIKKOR 24mm~120mm f3.5-5.6D プログラムオートで撮影 |

|

31.ビクトリアへ 翌日はフェリーに乗ってビクトリアを観光した。バンクーバー島の最南端にあるビクトリアは、距離的にはバンクーバーとアメリカのシアトルとの中間にあるが、陸路はない。いま、調べてみるとバスでフェリーの乗り換えなしで4時間30分ほどかかるとあるが、そんなにかかったという記憶はない。

Nikon F90XS AF NIKKOR 24mm~120mm f3.5-5.6D プログラムオートで撮影 |

|

32.ブッチャート・ガーデン -1 まずは、ビクトリアの観光地では恐らくもっとも有名なブッチャート・ガーデンへ行った。ビクトリアはどこにでも花々の咲く美しい町であり、公園も多いが、このブッチャートガーデンはその中でも最大級、そして最上級の美しさを誇る。面積にして22万㎡、東京ドーム5個分にも相当する広大な園内は、サンケンガーデン・ローズガーデン・日本庭園・イタリアンガーデン・地中海庭園と5つのエリアにわかれており、それぞれに違った様相を楽しむことができる。

Nikon F90XS AF NIKKOR 24mm~120mm f3.5-5.6D プログラムオートで撮影 |

|

33.ブッチャート・ガーデン -2 wikipediaによれば、「オンタリオのオーウェンサウンドに住んでいた、セメント製造業者のロバート・ブッチャート(Robert Pim Butchart)は石灰石の採石場を求めてカナダ西海岸に移り、1904年に採石場近くに邸宅を建てた。妻のジェニー・ブッチャートの発案で、横浜出身でビクトリア市で人気になっていた日本人造園家、岸田伊三郎(当時65歳)によって1908年頃、邸宅に作られた日本庭園は人気を集めた 。1909年から採掘の終わった採石場跡を庭園として整備して Sunken Gardenとして、1921年に完成した。屋敷を"Benvenuto" (イタリア語で歓迎の意)と名づけ、庭園に客を迎えた。1926年にテニスコートをイタリア式庭園に変え、1929年に家庭菜園をバラ園に変えた。1939年に21歳になった孫のイアン・ロスに庭園は贈られ、ロスは没するまでこの庭園の運営や宣伝に従事した。」夏の間しか営業していないカフェテリア方式のブルーポピーレストランで食事をした。

Nikon F90XS AF NIKKOR 24mm~120mm f3.5-5.6D プログラムオートで撮影 |

|

34.ブッチャート・ガーデン 噴水 この噴水は60周年(1964年)のお祝いとして作られたそうだ。

Nikon F90XS AF NIKKOR 24mm~120mm f3.5-5.6D プログラムオートで撮影 |

|

35.インナー・ハーバー -1 午後はビクトリアのダウンタウンのインナーハーバーへ連れて行ってくれた。まずはフェアモント・エンプレスホテルの威容に魅了される。ここもフェアモント・ホテルズ系のホテルで1908年の開業である。ホテルの前側は海だ。片道約30分でバンクーバーを行き来する水上飛行機が発着するところも見られるという。二階建てのバスはロンドン譲りであろう。

Nikon F90XS AF NIKKOR 24mm~120mm f3.5-5.6D プログラムオートで撮影 |

|

36.インナー・ハーバー -2 この広場は観光客を魅了する様々なものがある。立派なホテル、二階建てのバス、そして白い馬車、街燈には花が咲きおとぎの国のようだった。

Nikon F90XS AF NIKKOR 24mm~120mm f3.5-5.6D プログラムオートで撮影

Nikon F90XS AF NIKKOR 24mm~120mm f3.5-5.6D プログラムオートで撮影 |

|

37.インナー・ハーバー -3 大道芸人の姿もあった。

Nikon F90XS AF NIKKOR 24mm~120mm f3.5-5.6D プログラムオートで撮影 |

|

38.インナー・ハーバー -4 街の紹介にはブリティッシュコロンビア州内の中で一番南に位置しており、気候は温暖。春から夏にかけて色鮮やかな花々に囲まれた英国風な街並みからは、本土とは違った風情を堪能することができるとあった。

Nikon F90XS AF NIKKOR 24mm~120mm f3.5-5.6D プログラムオートで撮影 |

|

39.ビクトリアのダウンタウン ダウン・タウン・ストリートも散策した。「KABUKI KABS」?とか書かれ、歌舞伎の絵が描かれたワッフル屋さんのリヤカーが止まっていた。

Nikon F90XS AF NIKKOR 24mm~120mm f3.5-5.6D プログラムオートで撮影 |

|

40.ガスタウン ビクトリアは日帰りし、翌日はバンクーバーで自由時間となった。どこへ行こうかと思ったが、バンクーバー発祥の地と言われるガスタウンへ行ってみることにした。ホテルから緩やかな坂になっているダウンタウンをまっすぐ上っていったように記憶している。朝早かったので、日差しがとてもさわやかな散策だった。ウィンドウ・ショッピングも楽しい。写真に見える像は、1867年に初めてこの地域に酒場を開いたイギリス人の蒸気船船長"ギャシー"・ジャック・デイトン (John Deighton)で、この地名は彼に由来するそうだ。

Orympus μ 35mm f3.5 |

|

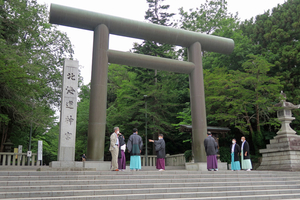

41.蒸気時計 ガスタウンのシンボルは、キャンビー通りとウォーター通りの角に位置する蒸気時計である。写真ではその文字盤の部分が隠れてしまった。通常は15分毎に笛が鳴るが、毎時0分の笛は長い。北海道小樽市メルヘン交差点には同じ作者が制作した蒸気時計が1994年に設置されたと聞くが、そうするとこのガスタウンの蒸気時計は何時作られたのだろうかと疑問を持った。答えは1977年、レイモンド・サンダース氏によって製作されたとのことだった。現在のガスタウンは 1970年代後半以降、市の観光局によって再開発されたそうだ。

Orympus μ 35mm f3.5 |