南房総館山へ一泊旅行敢行(1) 海ほたる→富津岬→鋸山→館山 9月9日

先月、毎年ご一緒に旅行をしているKご夫妻からお誘いをいただき、南房総の館山へ一泊旅行をすることになった。今回はそれぞれの車で行くことにした。もちろん三密を避け、手指のアルコール消毒、マスクの着用は励行する。

第1日目は「海ほたる」で10時に待ち合わせた。良く晴れているが、湿度が高く暑い。ここから、一応、Kさんの車をフォローしていくことにするが、間に車が入ったり、信号が変わって無理に交差点に進入してしまうことを避け、お互いカーナビに次の目的地=合流点を入れて出発する。次の目的地は富津岬だ。

富津岬から、館山自動車道を鋸南保田ICでおり、廃校を利用した道の駅「保田小学校」で昼食にした。夕食は海鮮料理なので、「Pizzeria DA Pa GONZO」でピッツァを食べたが、なかなか美味かった。

保田から少し戻って、鋸山のロープウェイ乗り場へ行く。Kご夫妻は鋸山は行かれたことがあるとのことだったが、私たちのために、案内いただくことになり、感謝である。女性2人をケーブルカーの鋸山山頂駅に残し、男性2人で山頂展望台 「地獄のぞき」と「百尺観音」まで登ったが、暑さの中、その石段はきつかった。そのまま、歩いて日本寺(にほんじ)の大仏へも行けるのだが、時間もかかるので、計画から外し、再びケーブルカーで下りて、車で館山観光自動車道を大仏の下の駐車場に車を入れた。大仏は建立されたものではなく、彫られたものだったが、鎌倉、奈良の大仏を凌ぐという大きさだった。

4時半過ぎに宿に到着した。思いがけず 「Go To トラベル」の対象になったのはラッキーだった。ひと風呂浴びて汗を流し、伊勢エビのお造りなど、海の幸を満喫した。

|

1.「海ほたる」川崎側 Kさんご夫妻とは、午前10時に「海ほたる」の「犬」のオブジェがあるところで待ち合わせた。ところが「亀」はいたが「犬」は見つからなかった。(後でネットで調べて見たら、地球儀のオブジェのある甲板に数匹の犬のようなオブジェがあったようだ) 川崎側に「川崎人工島 風の塔」が見える。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1250秒 11mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

|

2.「海ほたる」木更津側 木更津側からは「海ほたる」がアクアライントンネルへの入り口になっている。ここから木更津までは海の上を走る。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f5 1/1000秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

3.モーターボート 一艘のモータボートがどんどん近づいてきた。よく見ると舳先に釣り竿らしきものが2本見える。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 203mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

4.富津岬展望台 カーナビの誘導でアクアラインを出て、湾岸道路/国道16号を富津公園へ行く。東京湾に向かって約5km突き出た砂嘴が富津岬だ。その砂嘴は富津公園 になっていて、その先端に写真の富津岬展望台(明治百年記念展望塔)がある。てっぺんまで登ったが、東京湾の見晴らしは素晴らしかった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 14mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

5.ウインドサーフィン 展望台の途中から君津の方向を眺めると、ウインドサーフィンを楽しむ人がいた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 67mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

6.釣り人 大きな駐車場の先の堤防で釣りを楽しむ人もいた。向こうに見えるのは富津火力発電所で、液化天然ガス(LNG)を輸送するLNGタンカーが停泊している。大型の低温断熱タンクを船体内に複数備えており、内部には極低温のLNGが充填されるという。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 147mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

7.富津干潟とレインボーブリッジ 潮が引き始めているようで、横浜方面を背景にした富津干潟に砂地がが見える。大潮の干潮の時は、美しい遠浅の楽園に変わるそうだ。この富津岬北側の富津干潟は日本の重要湿地500の指定地に含まれるそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 106mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

8.富津岬展望台から見る富津岬 富津岬展望台の上から、今通ってきた富津岬を見る。 富津岬は約6km離れた東京湾対岸の三浦半島観音崎とともに東京湾内湾と浦賀水道を区切る境界となっている。岬の北側(写真左側)では内湾の静かな波打ち際に174haの富津干潟と称される干潟を形成し、南側では外洋の荒波に対する防波堤の役割を果たしている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

9.富津岬の南側 富津干潟側の穏やか波と比べると、海岸に打ち寄せる波は白波が立っている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1000秒 132mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

10.第一海堡 富津岬から、空気が澄んでいれば富士山が見えるという横浜の方向を眺めると、第一海堡跡が見える。wikipediaなどによれば、1882年(明治15年)以後、富津洲は大日本帝国海軍の軍用地となり、沖合に第一海堡と呼ばれる人工島(1881年8月起工、1890年12月完成)が築かれた。富津市に属する。富津岬の沖合いすぐに位置し、面積は約23,000㎡。東京湾要塞の海堡として最初に運用が開始された。第二次世界大戦後に日本を占領下に置いた連合国軍により、要塞無力化のために現在は中央部が破壊されている。 1889年8月起工、1914年6月完成した 第二海堡は第一海堡の左側に、富士山を挟んで沖合に見えるはずだが、捉えられなかった。第二海堡は戦後は海上保安庁によって灯台が設置され、さらに1977年からは海上災害防止センターの消防演習場として利用されている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 110mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

11.横浜みなとみらい 距離にして20km弱はあるだろうか、横浜のみなとみらいが見える。本牧ふ頭あたりだろうか、飛鳥Ⅱ(日本郵船 総トン数: 50,444t)が停泊しているのが見える。その左側奥の半円形の建物はホテルパシフィコだ。ランドマークタワー、ベイブリッジは画面の右側に外れてしまったようだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1000秒 220mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

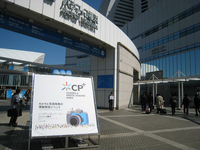

12.道の駅「保田小学校」 富津中央ICから館山自動車道に上がり、終点から富津館山道路に入って、鋸南保田ICで下りる。そこからほど遠くないところに道の駅「保田小学校」があった。創立126年の歴史があり、2014年に廃校になった小学校が2015年に道の駅として生まれ変わった。昼食はここでと予定していた。房州石の石窯で焼くピッツァ専門店「Pizzeria DA Pa GONZO」で昼食にした。宿泊施設もある。 赤いフヨウの花がきれいに咲いていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 10mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

|

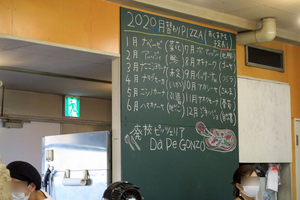

13.ピッツァの MENU 「Pizzeria DA Pa GONZO」の月替わりピッツアのメニュが面白い。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/800秒 32mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

14.鋸山ロープウェイ 私たちは行ったことがないので是非行って見たいと、コースに加えていただいた鋸山のロープウェイ山麓駅の駐車場に着いたのは、1時半だった。乗車定員40人のカゴに15人ほどの観光客が乗り込んだ。全長680m、高低差223m、所要3分20秒である。1962年12月に竣工している。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO320 ) 露出補正 なし |

|

|

15.鋸山ロープウェイ山頂駅からの展望 鋸山ロープウェイ山頂駅に設けられた展望台から金谷の街を見下ろす。金谷港からは横須賀港へ東京湾フェリーが運航されている。東京湾フェリーは、東京湾の入口にあたる浦賀水道を横断し、三浦半島と房総半島を約40分で結んでいる。鋸山の正式な名称は乾坤山(けんこんざん)という。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 11mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

16. 地獄のぞき ケーブルカーの山頂駅から鋸山(標高329.4m)の頂上付近にある展望台「地獄のぞき」まで往復すると40分くらいかかる。女性2人はロープウェイの頂上駅で待っているというので、Kさんと2人で、「地獄のぞき」と「百尺観音」まで行って戻ってくることにしたが、石段と大きな石がゴロゴロした坂道が続き、楽ではなかった。汗びっしょりである。鋸山全体が日本寺 の境内になっている。「地獄のぞきき」の突き出た岩はライオンの横顔のように見えた。「地獄のぞき」は、山頂展望台の通称だ。石切場跡の絶壁の上に下方前傾に突き出した岩盤上から約100メートル下を望むことができる。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

17.百尺観音 「百尺観音」は、鋸山山頂の一角、金谷下山口(北口管理所)にあった。昭和41年に6年の歳月を費やして完成した巨大な磨崖仏で、高さ100尺(約30m)というのが、その名の由来である。凝灰岩からなる鋸山の大半が、その霊域となっている日本寺であるが、一歩山に踏み入れば、各所に石仏が点在する。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 18mm ISO2500 ) 露出補正 なし |

|

|

18.石切場跡 「地獄覗き」と「百尺観音」 を見て、ロープウェイの頂上駅に戻り、待っていた女性2人と合流して山を下りた。ロープウェイが動き出すと車窓右側に石切場跡が見えた。 鋸山は凝灰岩から成り、建築などの資材として適している。そのため古くは房州石と呼ばれ、良質石材の産地として、江戸時代から盛んに採石が行われた。結果、露出した山肌の岩が鋸の歯状に見えることからこの名で呼ばれるようになったそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

19.鋸山ロープウェイ 駐車場までもどる。ロープウェイのカゴを下から見上げると、40人も乗れるのかと思うほど小さく感じた。15分間隔で運行されている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 34mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

20.日本寺大仏 ロープウェイの駐車場からいったん国道127号線に出て日本寺の大仏広場へ上る。日本寺の正式な名称は乾坤山(けんこんざん)日本寺という。乾坤は天地の意。日本寺の山号となっている。天明3年(1783年)に大野甚五郎英令が27人の門徒と岩山を3年かけて彫刻したものが原型だそうだが、江戸時代末期になって、自然の風食による著しい崩壊があり、荒廃にまかされていたが、その後昭和41年に4年をかけて修復された。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

21.日本寺大仏 正面 この大仏様は、御丈で言えば、奈良東大寺の大仏様の14.85m、鎌倉の大仏様の11.31mに比べ、21,3mと日本で最も大きいが、岩に彫られた大仏様だ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

22.大仏様のお顔 この大仏様は正式には薬師瑠璃光如来という。宇宙全体が蓮華蔵世界樽浄土であることを表したもので、世界平和、万世太平の象徴として復元建立されたという。 日本寺は曹洞宗の参禅道場である。前後するが、案内書には「 日本寺は今から約1300年前、聖武天皇の勅詔と、光明皇后のお言葉を受けた行基菩薩によって神亀2年(725年)6月8日に開山された。開山当初法相宗に属し、天台宗、真言宗を経て徳川三代将軍家光公の治世の時に曹洞禅宗となり、今日に至っている」と記されている。薬師瑠璃光如来が日本寺の本尊である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 125mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

23.薬師本殿 医王殿立 立てられいた説明板には、当寺本尊薬師瑠璃光如来を祀ると記されていた。大仏も薬師瑠璃光如来だ。「この堂宇は昭和14年の不慮の火災により焼失したが、60余年の時を経て、鵤工舎 小川三夫棟梁の手により、平成19年10月に再建された。様式は鎌倉時代の禅宗様式、焼失前の仏殿は源頼朝による医王殿扁額が掲げられていた。」と説明されている。日本寺に本殿はない。現在の仮本堂と周辺施設を取り壊し、新たに本堂を建設予定だそうで、平成21年より本堂および周辺施設の建築に向けた工事が始まるという。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO1600 ) 露出補正 なし |

|

|

24.薬師本殿 医王殿 の内部とご本尊 失礼して、薬師本殿 医王殿 の内部を撮らせていただいた。ご本尊は大仏様と同じ御姿をされているように見える。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/60秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

25.漱石・子規 鋸山探勝碑 明治中期、若き夏目漱石と正岡子規が相前後して訪ねた鋸南町の鋸山に、地元有志らの熱意で、「漱石・子規鋸山探勝碑」が建てられたそうだ。漱石や子規の碑は各地にあるが、ひとつの碑で2人を顕彰するものは全国でもここだけという。漱石と子規はともに1867年生まれだそうだ。日本寺の表参道は保田駅の近くから登るので、私たちは仁王門を通っていなかった。午後4時半過ぎ、東口管理所から駐車場に出て、国道127号線を今夜の宿である休暇村館山へ向かった。玄関前の塀に植えられたハイビスカスの花にモンキアゲハが来ていたが、撮影できなかった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 500秒 13mm ISO640 ) 露出補正 なし |

|