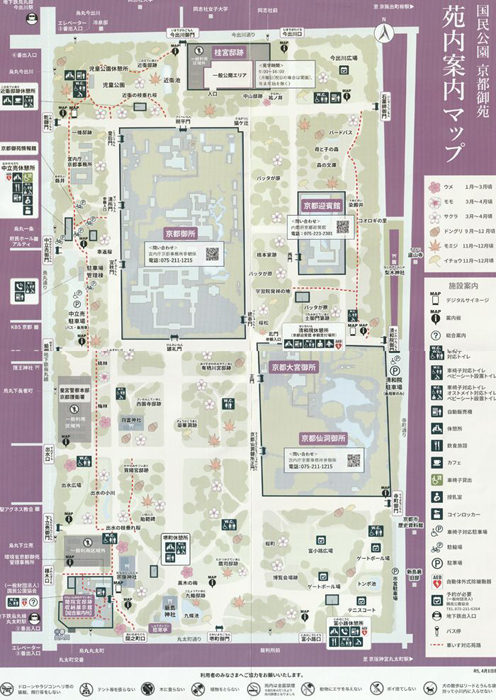

3月25日、久しぶりに新宿へ出る機会があった。新宿御苑のサクラが満開だと思う。あいにくの曇り空だが、時間が空いたら見に行きたいと思い、インターネットで調べて見たところ、コロナウィルス感染防止のため閉園になっていたが、2日前の3月23日から開苑されることになっていた。但し、入場に際しては事前に予約しなくてはならない。

新宿で午前中に一仕事を終え、午後から入園できるかどうかネットで調べて見たところ、運よく13時から入園できる予約が出来た。

新宿のデパートで昼食にして、新宿御苑の新宿門へと歩く。

新宿門の手前で、予約QRコードの提示を求められた。予約した時のIDとパスワードのスマホへの入力がなかなかうまくいかず、手間取ったが、係の方に助けていただき、やっとQRコードの画面を開くことが出来た。入園口では、そのQRコードをカードリーダーに読み取らせて入るのだが、ここでもまた手間取ってしまった。再び親切な係の女性に助けられ、何とか園内に入った。

新宿御苑は広い。敷地は58.3ヘクタールで、東京ドーム12個分ある。新宿門を入って、2時間くらいの予定で、できれば一周したいと思い、東の方へ歩き始める。大木戸休憩所までの園路を行くと、左にサービスセンター: 環境省新宿御苑管理事務所があった。昨年はコロナ禍のため開催されなかったが、例年12月にここで「日本チョウ類保全協会」の企画展が行われ、2~3度来たことがある。その先に重要文化財に指定されている「旧洋館御休所」がある。

大木戸休憩所に着く頃、雨が降り始めた。しばらく様子を見たが止みそうにないので、傘を差しながら歩き始める。玉藻池 の東側を歩いて、整形式庭園、プラタナス並木 のところへ出た。下の池、上の池 を見ながら、千駄ヶ谷門に近い、ツツジ山、桜園地 にきた。桜園地 にはいろいろな品種の桜が咲いていた。桜の季節に新宿御苑を訪れたのは初めてであり、特にソメイヨシノが満開で感動した。

そこから、北へ向かって歩き、中央休憩所から西へ、旧御涼亭 を池の向こうに見ながら日本庭園を歩いた。ハナモモやボケもきれいに咲いていた。

そして、茶寮 楽羽亭 から、母と子の森 を歩いて、新宿門へ戻ったのは、午後4時近かった。1時半ごろに入園したので、2時間半ほど歩いたことになる。

この日は Canon Power Shot G7X というコンデジで撮ったが、曇り空のためか花びらのコントラストが出ない。近寄って花びらを撮りたかったが、目が悪いので、モニターでフォーカスフレームをピントを合わせたいところに置き、AF任せでシャッターを切るのだが、帰宅しパソコンで確認するとピントが外れているショットが多くなってしまったのは残念だった。

帰路も新宿門から、新宿駅へと歩くが、途中で小腹が減ったので、たまたま通りがかった「追分だんご」の店で、お団子を2串ほど食べ、お茶を飲んだ。

写真の解説に関しては、wikipediaや、国民公園協会新宿御苑支部および、環境省新宿御苑管理事務所のホームページなどを参考にさせていただいている。

1.トキワマンサク

入園すると、視界が広がった。入園者数は管理されていて、1日の入園者数は2万5千人以下に制限されていて、密もなく、各々がソーシャルディスタンスを保ちながら咲き誇る桜をスマホのカメラで撮るなどして、思い思いに楽しんでいる。 アルコールの持ち込みは禁止だが、園内のレストラン、カフェ、茶室、売店 は営業している。この木はトキワマンサクのようだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

2.イズヨシノ(伊豆吉野)?

大木戸休憩所の方へ歩いて行くと右手に三角花壇や丸花壇がある。その傍にソメイヨシノと思われる花が満開だった。三角花壇のそばには、新宿御苑に1本しかないというイズヨシノが楽しめるという。柵があって近づけないので品種の名札を見ることができず。どれがイズヨシノか確認できなかった。イズヨシノはエドヒガンとオオシマザクラの交雑種だそうだ。また、ソメイヨシノと同じく、エドヒガンとオオシマザクラの交雑種と考えられている栽培品種で1925年にアメリカ・カリフォルニア州の農園から広まったといわれているアメリカという品種もあり、この辺りにもあるという。アメリカでは アケボノ とよばれているが、日本では同名の品種があったため、アメリカ と名づけられたそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 19mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

3.クリスマスローズ

クリスマスローズが咲いていた。wikipediaによると、「ヘレボルス(学名: Helleborus)は、キンポウゲ科クリスマスローズ属に分類される植物の総称。ヘレボラスともいう。クリスマスローズ という呼称は、クリスマスのころに開花するヘレボルス・ニゲル だけを指した呼称であるが、日本の園芸市場では、レンテンローズと呼ばれるヘレボルス・オリエンタリス 、ハルザキクリスマスローズ)などもクリスマスローズの名前で出回る。別名雪起こし、寒芍薬(カンシャクヤク)の和名も持つ。」と説明されていた。このクリスマスローズは、その色の中では最も一般的なシングル 赤といわれる花のようだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

4.イチヨウ(一葉)

イチヨウはサトザクラの栽培品種で、江戸時代末期から関東を中心に広まったそうだ。1~2本の雌しべが葉のような形をしていることが名前の由来という。新宿御苑の代表的な八重桜で苑内に約190本ある。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

5.ヨウコウ(陽光) -1

丸花壇の近くにはヨウコウが咲いていた。ヨウコウ(陽光)は、愛媛県の桜栽培家・高岡正明によって作出されたオオシマザクラとエドヒガンの交配種 アマギヨシノ(天城吉野)にカンヒザクラを交配して作られた栽培品種だそうだ。世界の平和を願い「天地に恵みを与える太陽」という意味を持つ「陽光」と名付けられたそうである。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 9mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

6.ケイオウザクラ(啓翁桜)

サービスセンター(管理事務所)前には、ヒマラヤザクラや十月桜や河津桜が有り、さらにケイオウザクラが2本植樹されているという。樹高の高い方はピンク色で、低い 「啓翁桜」の札が付いていた 方は白色の花びらだ。花は比較的小さい。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 9mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

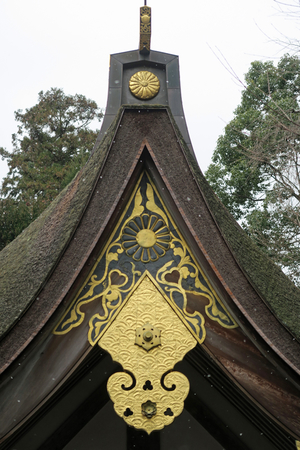

7.重文 旧洋館御休所

旧洋館御休所は、明治29年(1896年)に建設された木造平屋の建物だそうだ。建設の際には、明治初期に同敷地に建設された養蚕所の部材を一部に転用したといわれている。 宮内省内匠寮が設計を担当した。この建物は温室付属の洋館で、皇族が温室を訪れる際の休憩施設であったが、その後増築を繰り返し、大正13年(1924年)にほぼ現在の姿となり、ゴルフやテニスのためのクラブ・ハウスとして使われた時代もあった。昭和20年(1945年)の東京大空襲でも焼失を免れ、戦後は、平成6年(1994年)まで主に新宿御苑の管理事務所として使われていたが、平成13年(2001年)に保存・改修工事を行い、一般公開されている。公開は不定期のようである。平成13年(2001年)には、国指定重要文化財に指定されました。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1250秒 9mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

8.丸花壇

旧洋館御休所の前には丸花壇がある。四季折々の花を咲かせている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1250秒 9mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

9.ソメイヨシノ(染井吉野) -1

丸花壇から大木戸休憩所の間にもいろいろなサクラが咲く。中でもソメイヨシノが満開を迎え、花がビッシリとつき、枝も重たそうだ。 新宿御苑には400本以上あり、日本を代表する品種である。 大木戸休憩所に着く頃には雨が降り出した。少し雨宿りをしようと大木戸休憩所へ向かう。余談になるが、縁石に足をとられて転倒してしまった。右手に持ったカメラを庇おうとして右肩から転がったのだが、手の甲と膝を擦りむいてしまった。胸も打っていたようで、後日しばらく肋骨が痛かった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO200) 露出補正 なし

|

|

10.大木戸休憩所

大木戸休憩所から玉藻池を眺める。池の水面に波紋が見える。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO200) 露出補正 なし

|

|

11.玉藻池

大木戸休憩所でしばらく雨宿りをしていたが、止むようにない。持っていた小さな傘を広げて玉藻池の東側の園路を歩き始める。園路にあった説明板には、「玉藻池は園内でも 特に 古く、江戸時代の内藤家の下屋敷の庭園に由来します。休憩所から見下ろすとゆるく短い斜面を描いて池に達します。池はあまり大きくはありませんが、奥が深く、周囲は厚い森に包まれ、冬には水鳥たちの憩いの場になります。当時の景勝の面影はありませんが、池の形と中島の位置がその跡をとどめています。」記されていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO800) 露出補正 なし

|

|

12.ソメイヨシノ -2

整形式庭園へ進む。ここでもソメイヨシノが見事に咲いていた。手前の花びらにピントを合わせて撮りたかったのだが、フォーカス・フレームで捉えた花びらにピントはあってくれなかった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 9mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

13.プラタナス並木とソメイヨシノ

整形式庭園のプラタナス並木は160本ものプラタナスが8列に並び、夏には緑の木陰、秋には黄金色の紅葉と、四季折々に楽しめる人気スポットである。現在はすっかり葉を落とし冬木立の装いだが、その整然とした姿は美しい。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 15mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

14.オオシマザクラ(大島桜) -1

下の池の北側を回って、ツツジ山から桜園地に入る。まず、オオシマザクラの大きな木が目につく。wikipediaによると、日本では、サクラは固有種を含んだ10もしくは11の基本の野生種を基に、これらの変種を合わせて100種以上の自生種がある。さらに、これらから古来から改良開発されてきた栽培品種が200種以上あり、分類によっては600種とも言われる品種が確認されている。オオシマザクラはその基本野生種のひとつである。と記されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 14mm ISO400) 露出補正 なし

|

|

15.オオシマザクラ -2

オオシマザクラの古木があった。横に張り出した太い枝には苔が生えている。伊豆大島に樹齢800年以上の「大島の桜」があり、国の特別天然に指定されているそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/1000秒 10mm ISO1000) 露出補正 なし

|

|

16.オオシマザクラ -3

wikipediaには、「緑色の葉と相まってこの白い花びらが目立つことから旗弁を持つオオシマザクラは「旗桜」「白旗桜」とも呼ばれる。源氏の旗印も白旗であり、オオシマザクラの元の分布域が関東であることから、オオシマザクラと東国武士には強い関係性があるとも言われている」と記されていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 19mm ISO160) 露出補正 なし

|

|

17.マツマエハヤザキ(松前早咲)

桜園地で一輪の八重のピンクの花が木の幹から直接咲いていた。八重咲きで大輪の花はの色は紅色だった。品種の札を見ると松前早咲とある。wikipediaには、「オオシマザクラ系の栽培品種のサトザクラ群のサクラで、日本の北海道松前町原産のヤエザクラ。松前町ではナデン(南殿)の別名で呼ばれることもあるが、マツマエハヤザキの近縁か片親の栽培品種のタカサゴ(高砂)の別名もナデン(南殿)であり、ヤマザクラである京都御所の左近桜が「南殿の桜」と呼ばれることもあるため混同に注意する必要がある。」とあった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 19mm ISO250) 露出補正 なし

|

|

18.ベニユタカ(紅豊) -1

wikipediaには、日本原産の栽培品種のヤエザクラで、1961年に浅利政俊がマツマエハヤザキ(松前早咲)にリュウウンインベニヤエ(龍雲院紅八重)を交配し作出した。オオシマザクラ系の栽培品種であるためサトザクラ群に属すると説明されている。前の写真のベニユタカと近縁である。浅利が作出した松前系のサクラ53本は、1980年に日本花の会によりイギリスの王立植物園のキューガーデンに植栽された他、王立ウィンザー大公園にも植栽され56品種の松前系のサクラが活着している。このうちベニユタカとウンリュウインベニヤエなど19品種がガーデン・メリット賞に選出されているとあった。(浅利政俊は昭和20年代に松前町に教員として赴任し、サクラの研究を開始、マツマエハヤザキを交配するなどして、現在までにベニユタカなど100以上の栽培品種を作出してきた。)

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/1000秒 11mm ISO160) 露出補正 なし

|

|

19.ベニユタカ -2

ベニユタカの花も大輪で、八重咲きで淡紅色である。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 27mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

20.ソメイヨシノ -3

wikipediaによると、ソメイヨシノは、母をエドヒガン、父を日本固有種のオオシマザクラの雑種とする交配で生まれた日本産の栽培品種のサクラ。遺伝子研究の結果、1995年にソメイヨシノはエドヒガンとオオシマザクラの雑種が交雑してできた単一の樹を始源とする栽培品種のクローンであることが明らかにされた。その起源について、ソメイヨシノは、江戸時代後期の江戸の染井村の植木屋が、ヤマザクラの名所として有名な「吉野の桜」のブランド名を借りて「吉野桜」として売り出して、明治時代に日本全国に広まった。当時の染井村は大名屋敷の日本庭園を管理する植木屋が集まる地区であり、庭園に植えるための多くの栽培品種が生み出された江戸の園芸の一大拠点であった。このため、最初のソメイヨシノは全国から集められたエドヒガンとオオシマザクラが染井村で自然交雑、もしくは人為的に交雑して誕生したか、各地から採取されたサクラの中にあったエドヒガンとオオシマザクラの雑種の1本で、花付きの良さと成長の速さにより優良個体と見なされ、植木家が接ぎ木、挿し木によって増やして(つまりクローン)全国に広まったことが定説となっていると記されていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO160) 露出補正 なし

|

|

21.ソメイヨシノ -4

ソメイヨシノの寿命は60年という説を聞くがこの木は古いなと思う。大きな枝は地面スレスレまで垂れ下がって花を咲かせている。一般的にソメイヨシノは植えてから20年から30年後に花付きの最盛期を迎え、その後は徐々に衰えていく傾向がある。しかし、東京の小石川植物園には1877年ごろに植樹された樹齢約140年の現存する最古のソメイヨシノと言われる株があるそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 28mm ISO400) 露出補正 なし

|

|

22.ハナモモ源平

千駄ヶ谷休憩所の近くに、白や紅色のハナモモの花が咲くのが見え、傍に行って見ると、「ハナモモ源平」という札が立てられていた。一本の木に白、ピンク、赤など複数の色の花が咲くことがあり、「咲き分け」という。一般的には、源氏と平家の旗の色にちなんで「源平咲き」と言われており、色素を作り出す遺伝子の突然変異が原因と推測されている。変異が起きた場所によって枝先だったり、根元に近いところから枝ごとに2色の花が咲き分けたりするという。この木の花は薄いピンクの花びらだが、よく見ると、その花びらの中に濃い紅色が混じっているのが見えた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1250秒 9mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

23.卒業記念写真

今日は卒業式だった大学も多かったようだ。卒業式を終えて、羽織袴姿、着物姿の女性が園内に多く見られ、サクラの花の前で記念写真を撮られている。花を咲かせているソメイヨシノの枝が背景になる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/1000秒 11mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

24.NTTドコモ代々木ビルとソメイヨシノ -1

桜園地からこども広場を左に見て、中の池の南側を西へ歩く。ツツジ山から見るこども広場では、ボール遊びをする子供たちの向こうに、満開のソメイヨシノの花の写真を撮る入園者がいた。 その後ろにはNTTドコモ代々木ビルが聳える。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 26mm ISO200) 露出補正 なし

|

|

25. NTTドコモ代々木ビルとソメイヨシノ -2

千駄ヶ谷門の方から傘を差した2人の人たちが歩いて来られるところを撮った。 wikipediaによれば、NTTドコモは1990年代半ば、携帯電話の急激な普及を見込み、都内と埼玉県周辺をカバーする新たな中継基地を建設する方針を決定した。立地場所は都心部でないと意味がないため、それを前提に建設地を探し求めていた所、たまたま旧国鉄の新宿貨物駅の跡地が見つかり、 1997年12月に工事に着手。2000年9月に竣工したと記されていた。高さは240mある。.

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 26mm ISO320) 露出補正 なし

|

|

26. NTTドコモ代々木ビルとソメイヨシノ -3

手前の枝に咲く花びらにピントを合わせてた1枚を撮ることが出来た。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 26mm ISO320) 露出補正 なし

|

|

27.ミツバツツジ

ツツジ山ではミツバツツジも咲いていた。 wikipediaによれば、ミツバツツジというのは、近縁のミツバツツジ類の総称でもある。 関東地方から近畿地方東部の太平洋側に分布し、主にやせた尾根や岩場、里山の雑木林などに生育する。他のミツバツツジ類の多くは雄しべが10本なのに対し、本種は5本であることが大きな特徴。古くから庭木としても植えられるが、野生の個体数は決して多くないという。5本の雄しべはこの写真でも確認できた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO640) 露出補正 なし

|

|

28.中の池

桜園地からこども広場を左に見て、中の池の南側を西へ歩く。ソメイヨシノの枝が水面に垂れ下がっていた。雨が降って風情がある。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 34mm ISO500) 露出補正 なし

|

|

29.カリン(花梨、榠樝)

池の北側に渡って、中央休憩所の方へ歩くと、こんなは花が咲いていた。品種札を見るとカリンと書かれていた。カリンの実は見たことがあるが、こんなきれいな花が咲くとは知らなかった。和名カリンは、材の木目が三味線の胴や竿、座卓に使われる唐木の花櫚(かりん、花梨とも書く)に似ているので名づけられたものだそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 34mm ISO500) 露出補正 なし

|

|

30.ヨウコウ -2

中央休憩所の近くに来た。ここにもヨウコウが咲いていた。多くの花は落ちてしまっていて、その萼が残っているが、濃い紅色の 5裂している萼片が美しい。ただ、新宿御苑のホームページを見ると、ヨウコウの特徴である萼片や小花柄に毛が確認出来なかった為、現在は「ヨウコウの一種」と呼んでいると書かれていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 31mm ISO640) 露出補正 なし

|

|

31.御涼亭

池の北側の日本庭園を歩く。池越しに左側に御涼亭が見えた。昭和天皇の御成婚を記念して、当時の台湾在住邦人の有志の方々から寄贈された建物で、建築家、森山松之助の設計により、昭和2年に竣工した。台湾閣ともいう。向こう側(南側)から中に入ることが出来る。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 20mm ISO1250) 露出補正 なし

|

|

32.ボケ(木瓜) -1

日本庭園を 上の池 の方へ歩いて行くと、茶室 楽羽亭 のそばに鮮やかな色の花が咲いた灌木が見えた。ボケだ。私が良く行く舞岡公園でもボケはあるがスケールが違う。ボケの樹高は1~2mというが、もっと大きな木もあるようにさえ見える。淡いピンクや深紅の花、そして、咲き分けもあり、様々な品種がある。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 34mm ISO1250) 露出補正 なし

|

|

33.ボケ(木瓜) -2

この木は絞りの花が咲いているように見える。こんなに花が密に咲いているボケは見たことがなかった。よく手入れがなされているのだろう。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO800) 露出補正 なし

|

|

34.ヨウコウ -3

新宿御苑を代表するサクラのひとつであるというヨウコウは、園内各所で見られる。カンヒザクラにアマギヨシノを交配して作出した栽培品種。花びらは紅色で、一重咲き。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO160) 露出補正 なし

|

|

35.アメリカ?

母と子の森を通って、新宿門の近くに戻ってきた。この木はソメイヨシノと思うが、ひょっとすると、写真2.の後段で記したアメイカかもしれない。サクラの品種は極力品種札を確認したが、わからないものも多かった。間違いもあると思うがお許しいただきたい。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO250) 露出補正 なし

|

|

36.新宿門の近く

時刻は午後4時。これから入ってくる人たちもある。この日は卒業式を終えた羽織袴や和服姿の若い女性がも多かった。あいにくの雨模様になってしまっていたが、この頃にはやっと止んでいた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO250) 露出補正 なし

|

|

37.追分だんご

新宿門からJRの新宿駅へ歩く道筋に「新宿追分だんご本舗」という店を見かけた。昭和22年の夏、終戦間もない新宿三丁目に掛けられた「やなぎ家」という白い暖簾、これが現在の追分だんご本舗の始まりという老舗の店だった。喫茶室があったので、小腹も空いたことから、だんごを食べてお茶にしようと店に入った。コロナ対策もされていた。定番のだんご2本盛を食べて、お土産を買って店を出た。スマホでの入園に手間取ったり、雨に降られたり、縁石に足をとられて転んだり、コンデジのAFに対応できなかったり、いろいろなことがあったが、新宿御苑の桜は、それは見事で満足した1日だった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO640) 露出補正 なし

|

|