湯の丸高原(地蔵峠)の駐車場まで戻ってきて、女性組2人が休んでいた食堂に行く。2人は男性組はまだ戻ってこないだろうと、のんびりくつろいでいた。われわれも喉が渇いたので、冷たい飲み物を飲んで一息入れた。

高原に別れを告げ、チェリー・パークラインを長野県側に下りて、国道20号線を小諸に向かう。昼食は楽しみにしていた信州そばだ。3軒ほど老舗を調べておいたが、その中のひとつ「丁子庵」に入った。ここは、小諸城の大手門に近いので、食後、駐車場に車を置かせておいてもらったまま、大手門を見てこようという算段だ。昨年の4月にバスツアーで懐古園に来たがその時は、JR線路の反対側にある大手門は見ていなかった。

小諸は暑かった。今まで過ごした高原の涼しさとは違う。その暑い中、大手門の見学は10分くらいで終え、最後の目的地である布引観音釈尊寺へ行く。

布引観音釈尊寺は、崖の上にある。その崖の上まで、"よいしょ"と声を出さないと上がれない、歩きにくい急な石段を、つづら折りに登るのに20分くらいかかった。汗びっしょりで、丁子庵で飲んだビールも効いて息が上がる。4~5歳の男の子が、おばあちゃんと一緒に元気に上ってきていた。

帰路は、上信越道の小諸ICから入り、関越→圏央道で海老名で東名に入り、横浜町田ICからR16を自宅まで送っていただいた。3日間の走行距離は600kmだった。

82.丁子庵 -1

出掛ける前から小諸で信州そばを食べるのを楽しみにしていた。ネットで調べたいくつかの老舗の中から、道もわかりやすそうなのでこの丁子庵にしようと思っていた。高峰高原・車坂峠からチェリー・パーク ラインを小諸に下りてきて20号線を左折し西原の交差点の三叉路を右にR141を行くと本町の信号のところが丁子庵だ。左に入っていくと駐車場がある。暑い。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

絞り優先オートで撮影( f5.6 1/640秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

83.丁子庵 -2

跳ね上げられたのれんをくぐり店内に入る。冷房なんぞはないが涼しげだ。丁子庵のHPによると、「加賀の殿様が通られた'歴史の道'北国街道沿い、小諸本町入口にある」と説明されている。そして、創業は1808年(文化5年)、今からおよそ209年前で、店舗となる建物は1885年(明治18年)に建てられた132年もの歴史を持つ総欅造りの黒い漆喰で仕上げられた土蔵だそうだ。店内に一歩足を踏み入れると、その歴史の重みをずっしりと感じることができるとあった。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

絞り優先オートで撮影( f5.6 1/320秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

84.蔵造りの酒屋

丁子庵では、私はとろろそばを食べた。運転も「ここまででいいよ」と言っていただき、美味しくビールを飲んだ。通はせいろで日本酒なのだろうが。丁子庵のおかみさん?に、10分ほど大手門を見てきたいのだが、その間駐車場に車を置かしておいてくれとお願いしてみたところ、快く「どうぞ、どうぞ」と言っていただいた。丁子庵を出て、大手門のほうへ歩く。本町の交差点のところにこんな蔵造りの酒屋があった。真澄、千曲錦は長野の銘酒だ。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/1000秒 44mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

85.小諸城 大手門

小諸市観光協会などの説明では、この大手門は実戦的な城門で、華美な装飾をはぶいた質実剛健な建築は、東日本を代表する大手門建築の一つと言われ、重要文化財となっている。大手門は、小諸城の城郭配置からすれば、小諸城の表玄関(正門〉にあたる。慶長17年(1612年)、藩主仙石越前守秀久が小諸城を築いた時代の建築で、大工は江戸から招いたと言われ、当時としては瓦葺の門は珍しかったので瓦門と呼ばれたと伝えられている。平成の大修理を終え、仙石秀久創建当時の姿に甦った。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

絞り優先オートで撮影( f5.6 1/1000秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

86.小諸城 大手門 内側

昨年の4月にバスツアーで懐古園に来たがその時は、JR線路の反対側にある大手門は、ガイドさんも案内してくれず、見ていなかった。大手門をくぐって、内側から眺める。二階は居室風になっていて、畳敷で長押をうち、猿頬天井であること、桁を左右の石垣の上に乗せずに、その間に独立して建設していることなど、日本の城門発展の過程を知る重要な建物だそうだ。明治維新後は民有となり、小諸義塾の教室として明治29年(1896年)4月、西洋造りの塾舎ができるまで仮塾舎となったという。現在2階は資料室になっているとのこと。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/400秒 24mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

87.小諸城 大手門の石垣

前の写真の方が判りやすいが、石垣と門が続いているが、桁を左右の石垣の上に乗せずに、その間に独立して門を建設していることなど、日本の城門発展の過程を知る重要な建物であると言われる。石垣がいつ復元されたかなどは判らなかった。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/640秒 26mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

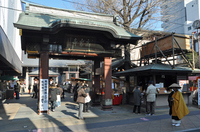

88.布引観音登り口

小諸城大手門の見学は10分ほどで済ませ、今回の最後の目的地である布引観音釈尊寺へ行く。丁子庵の駐車場に戻り、10分ほど走って、布引観音駐車場に着いた。前は山だ。その山に向かって参道?入口の石段が始まる。「牛に引かれて善光寺参り」の伝説で知られる布引山釈尊寺は、神亀元年(724年)の創建と伝えられている。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/250秒 38mm ISO2800 ) 露出補正 なし

|

|

89.登山の安全を見守るお地蔵さん

ここから観音堂まで、急な石段を登り、観音堂まで約20分余りかかった。登り始めの道沿いの岩のくぼみに登山の安全を見守るお地蔵さんが祀られていた。道は光が届かず暗い。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/50秒 44mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

90.布引二段滝

ここ布引渓谷は、信濃の耶馬渓と言われていて、渓谷美は四季を通して人々の目を楽しませてくれるそうだ。この滝もその一つで、春から夏にかけては緑に、秋は紅葉一色につつまれるという。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

絞り優先オートで撮影( f5.6 1/80秒 18mm ISO3200 )露出補正 なし

|

|

91.牛岩

登り口を1番にして山の上の観音堂が15番という、名所番号が付けられている。ここはその4番目、牛岩という札があった。案内板には、「牛に引かれて善光寺参り」の伝説発祥の地にふさわしく、岩に牛の姿が現れておりこの布引渓谷のなかでも迫力ある奇岩である」と説明されていた。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

絞り優先オートで撮影( f5.6 1/100秒 46mm ISO3200 )露出補正 なし

|

|

92.仁王門

岩上に不動尊が安置されている不動滝のあたりを過ぎると、仁王門があった。暑い上に、丁子庵で飲んだビールが効いていて、汗びっしょりになり、ここまで15分近くかかってしまった。ここから観音堂を眺めることが出来「あそこまで頑張ろう」という思いになる。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/400秒 18mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

93.仁王門から眺める観音堂

仁王門の軒先から観音堂を眺める。不動滝の説明板には「ここから眺める観音堂もまた趣きがあり、京都の清水寺を思い出させる」と記されていた。カメラを構える私の脇を空に向かってオオムラサキがゆうゆうと飛んで行った。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

絞り優先オートで撮影( f5.6 1/250秒 46mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

94.釈尊寺の伽藍、本堂の前から

仁王門からさらに登って、釈尊寺の伽藍、本堂の前に出た。その伽藍・本堂を背に、観音堂と小諸、そしてその向こうの、ついさっきまでいた山々を眺める。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/640秒 28mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

95.崖の縁の参道

この洞を抜けると観音堂がある。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/250秒 44mm ISO2500 ) 露出補正 なし

|

|

96.六地蔵

洞を抜けると左側に、閻魔大王と奪衣婆、そして六地蔵がおられた。六地蔵は「六道地蔵と言い、衆生がそれぞれの行いによって生まれかわっていく六種の迷いの世界を地蔵尊に表している。地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上を六道という」と説明されていた。(衆生とは迷いの状態にある生き物をさす。特に人間をさしていう場合が多い=ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/250秒 18mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

97.布引山釈尊寺 観音堂と宮殿

やっとゴールである15番の観音堂に着いた。重要文化財の宮殿はこの岩屋内に安置されており、正嘉2年(1258年)に建立された。和風建築のひな型ともいうべきもので、鎌倉時代の様式をよく表した重要な建築物である。昭和11年9月国宝に指定、現在は重要文化財となっていると記されている。しかし、宮殿は事前学習の不足、かつ、その場所は照明もなく、所在がよく分からなかった。後で観音堂の奥の格子で囲われた向こうだと分かった。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

絞り優先オートで撮影( f5.6 1/250秒 18mm ISO1000 ) 露出補正 なし

|

|

98.観音堂から釈尊寺伽藍・本堂を望む

釈尊寺はwikipedia等によれば、天文17年(1548年)武田信玄が楽厳寺入道、布下仁兵衛を攻めたときに兵火にかかって消失したのを、弘治2年(1556年)望月城主であった滋野左衛門佐が再建した。その後も亨保8年(1723年)に再び野火のために炎上する。現在ある伽藍の多くは、小諸城主、牧野周防守康明によって再建されたものだそうだ。余談になるが、先に観音堂に到着されておられた女性と挨拶をし、話をしたところ、その方はここから見える本堂・伽藍の向こう側から車で上がってきたとのこと。そんな道があったのか・・・。足の悪い年配のお母さんをお参りに連れてくるため、お寺のかたに教えてもらったとのことだった。歩いて登ってこそありがたみがあるのだと自分に言い聞かせた。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/250秒 32mm ISO500 ) 露出補正 なし

|

|

99.観音堂の天井

観音堂の天井は奉納された絵がはめ込まれていた。見ると武澤新聞販売店とか、大和屋醤油店といったスポンサー?の名が書かれていた。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/60秒 26mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

100.愛染明王

観音堂から釈尊寺の伽藍・本堂へと戻る途中に愛染明王堂があった。その戸の格子からを愛染明王撮らせていただいた。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

絞り優先オートで撮影( f5.6 1/6秒 22mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

101.観音堂

振り返って崖っぷちに建つ観音堂を眺める。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

絞り優先オートで撮影( f5.6 1/250秒 60mm ISO220 ) 露出補正 なし

|

|

102.岩山に張り付く観音堂

下山する前に今一度観音堂を振り返る。ここまで登ってきた甲斐があったと思わせてくれた。そして、登ってきた道を駐車場まで戻ったのだが、のぼりより下りの方がきつい。古傷の左膝が痛くなる。駐車場に着くころには再び汗びっしょりだ。幸い駐車場には手洗いがあり、タオルで汗を拭いて、シャツを着替えた。帰路に着く・

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

絞り優先オートで撮影( f5.6 1/250秒 56mm ISO360 ) 露出補正 なし

|

|

103.牛に引かれて善光寺参り

ことわざ辞典を引くと「牛に引かれて善光寺参りとは、思いがけず他人に連れられて、ある場所へ出掛けること。また、他人の誘いや思いがけない偶然で、よい方面に導かれることのたとえ」とあった。他にもネットで検索したが、なかなかここ布引観音がその逸話のルーツであることを説明したものはなかった。駐車場の傍に建つ案内板には、その昔話が記されていた。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO

絞り優先オートで撮影( f5.6 1/125秒 18mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|