吉野山からここ壺阪寺までは、北北西へバスでおおよそ30分くらいだった。ツアコンさんは、このお寺にはツアーで来る観光客は少ないのだという。到着してみると、その通りで団体の参拝客は少なかった。

壷阪寺は真言宗系単立の寺院で山号は壺阪山。本尊は十一面千手観世音菩薩である。正しくは南法華寺というが、一般には壺阪寺(つぼさかでら)の通称で知られる。西国三十三所第6番札所である。

大講堂という建物に入山受付があった。ツアコンさんが受付を済ませたところで、自由に見学することになった。大講堂に沿って仁王門へ向かう。その時、開けられていた大講堂の扉から、たくさんのひな人形が飾られているのが見えた。縁側に設けられた上がり口から、靴を脱いで中に入れるが、後にすることにした。

仁王門を入り、まず右手に見えた大仏像を見る。仁王門から三重塔へ向かう参道に戻り、多宝堂、潅頂堂を見ながら、礼堂に入る。礼堂でも沢山のひな人形が飾られていて、大講堂と合わせて、約3,500体のひな人形は圧巻だった。

三重塔の後ろにあった仏伝図レリーフの規模の大きさにも驚かされた。

最後に最初の大講堂に上がり、改めてひな人形を鑑賞した。見どころいっぱいの小一時間を終え、バスに戻った。

この壷阪寺は「壺坂霊験記」で有名であるが、もう一つの特徴は天竺(インド)渡来の石像群であった。あっちこっちに、巨大なインドからの石仏が安置されていた。それも一つ一つが結構大きい。最大のものは高さ20mもある。壷阪寺の先代の住職は1960年代からインドのハンセン病救済活動に参加していて、インド国内での奨学金事業や学校運営事業、地域開発・公衆衛生事業に熱心に取り組んでいたそうだ。壷阪寺の石仏はこの日印交流への感謝として贈られたという。

|

109.大講堂の雛飾り

大講堂で受付を済ませ、仁王門へと歩き始めたが、開かれた扉から大講堂の中に、ひな人形が飾られているのが見えた。あとでゆっくり見ることにして、まず仁王門へ向かう。ISO感度は6400に上がっていた。色もきれいだし、ざらつきも少ない。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.0 1/500秒 56mm ISO6400 ) 露出補正 なし

|

|

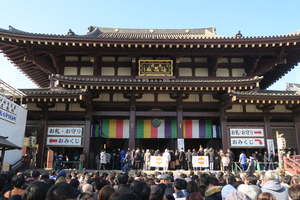

110.仁王門

建暦2年(1212年)の建立という。壷阪寺のホームページによれば、貞慶解脱上人が建立に係ったと伝わっている。室町期と安土桃山期に大修理を加え、昭和には解体修理を行ったが、平成10年の台風により屋根が半壊したので、平成15年壷阪寺開創1300年を期して、防災上の見地から建立場所を現在の場所に移し、再度解体修理を行ったそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

111.仁王門 仁王像阿形

何時頃の建立かわからなかったが、歴史を感じさせる迫力のある仁王像である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.0 1/500秒 56mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

112.壺阪大仏 天竺渡来 大釈迦如来石像 -1

仁王門をくぐって右手に大仏の姿が見えた。平成19年11月開眼というから新しい大仏さまだ。身丈10m、台座は5mある。壷阪寺のインドでの奉仕活動の縁から始まった国際交流・石彫事業の一環で、製作されたそうだ。21世紀初頭より、世界中で起こった暴力や中傷などによって痛んだ心を癒やすため建立された。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.0 1/500秒 46mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

113.壺阪大仏 前立の石像

壺阪大仏の前に立つ石像群で、右手前は象に乗る身丈3mの普賢菩薩石像である。その向こう側に獅子に乗った文殊菩薩石像があった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 40mm ISO180 ) 露出補正 なし

|

|

114.多宝塔

仁王門から三重塔に向かって進み、右側に壺阪大仏を見て、左側にこの多宝塔があった。平成14年に建立された本瓦葺のまだ新しい多宝塔である。多宝塔の外見は二重塔であるが、本来は一重の宝塔のまわりに裳階がついた形であって、発生的には二重塔ではないそうだ。本尊の大日如来坐像(平安時代)を祀る。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

115.灌頂堂(かんじょうどう)

多宝塔の奥(南側)に灌頂堂が見えた。ホームページによれば、壷阪寺は子島流、または壷坂流と称される真言宗の一流派の道場であった。その教えを伝えるための灌頂堂は平安時代に建立されていたと推察される。その後、二度の大火に遭いながら、その度ごとに再建されていたと伝えられている。15世紀にまた大火の難に遭うが、その後再建の記録はないそうだ。平成15年に迎えた壷阪寺開創1300年を期に壷阪寺の重要な御堂の一つであった灌頂堂再建が発願され、平成17年4月落慶した。十一面千手観音菩薩(室町時代) 豊臣秀長公像・本多俊政公像(安土・桃山時代)が安置されている。灌頂とは密教儀式で、菩薩が仏になる時、その頭に諸仏が水を注ぎ、仏の位(くらい)に達したことを証明することをいう。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 24mm ISO220 ) 露出補正 なし

|

|

116.ヤマブキの花と小さな地蔵

三重塔のわきを周って、礼堂の正面に向かう小さな道にヤマブキが咲き、沢の下に小さな地蔵たちが並んでいた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 86mm ISO560 ) 露出補正 なし

|

|

117.パワーストーン台座

石仏の名称はわからない。足元に「パワーストーン台座」と書かれたプレートがあり、「靴を脱いでおあがりください」と書かれていた。壷阪寺はインドと交流が深く随所にインド色が感じられる。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 30mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

118.寺宝 本尊十一面千手観音菩薩座像

礼堂に上がる。礼堂は室町時代再建の重要文化財である。この寺の創建当初から、建てられていたと伝わっている。1096年に焼失するが、1103年に再建され、その後も鎌倉時代初期に焼失し、直ちに再建される。室町時代初期にも焼失。その後再建されるが、江戸時代には、模様替えなど大改築がなされ、規模も縮小された。外観の撮影を怠ってしまった。祀られている本尊、十一面千手観音菩薩座像は、この寺の寺宝で室町時代の樫材の寄せ木造り、それ以前の本尊千手観音像に代わって造られたのだろう。蓮華座上にどっしりと、ふくよかな顔立ちをする。本尊である十一面千手観音菩薩座像は「眼の佛」として広く信仰を集めている。奈良・平城京を開いた元正天皇は皇女の折り、壷阪寺に詣で眼病の治癒を祈ったと伝えられ白鳳という古い時代から壷阪観音として多くの人に親しまれて来た。桓武・一条の天皇の眼病も平癒された。明治に生まれた壷坂霊験記は義太夫や浪曲に取り組まれ、歌舞伎や人形の舞台で演じられている。(壷阪寺ホームページを参照)

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/200秒 21mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

119.寺宝 本尊十一面千手観音菩薩座像の裏側

このようにご本尊を裏側から拝観できるというのも珍しいと思った。左側は役行者 御宝号 南無神変大菩薩、

右側には毘沙門天像と書かれた札が立てられた小さな像があった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/200秒 12mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

120.さよ姫伝説

壺阪寺には、「壺阪霊験記」という有名な伝承があるが、もうひとつの壺坂霊験記として、親孝行の姫が大蛇とともに昇天する「さよ姫伝説」も伝承されている。こちらは、唐津に伝わる「松浦佐用姫伝説」や説教節の「松浦長者」と同じあらすじだそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.0 1/500秒 11mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

121.ひな人形を飾る段

本尊の裏側を回る。左に見えるのはひな人形を飾る段の裏側である。その段の下に、ひな人形と仏像が置かれていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO5600 ) 露出補正 なし

|

|

122.礼堂 大雛曼荼羅(だいひなまんだら) -1

2023年3月1日~4月18日の間、「大雛曼荼羅(だいひなまんだら)」が公開されていた。国指定重要文化財の礼堂、大講堂の2ヶ所にて、過去最多の約3,500体のひな人形と、本尊十一面千手観音や仏様が一緒に祀られている。ここは、礼堂のいわば内陣と思うが、周囲をひな人形が取り囲んでいる。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/250秒 20mm ISO6400 ) 露出補正 なし

|

|

123.礼堂 大雛曼荼羅 -2

仏像とひな人形を並べて曼荼羅の世界を表現し、その数の多さにも圧倒されるが、この大雛曼荼羅の見どころは、それだけではなさそうだ。毎年工夫がこらされていて、クスリとほほ笑んでしまう遊び心にあふれているという。もっとじっくりと見て、変わり種のひな人形を探せばよかったと、後の祭り。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/100秒 47mm ISO6400 ) 露出補正 なし

|

|

124.礼堂 大雛曼荼羅 -3

本尊十一面千手観音菩薩の両側にも、2体の仏像が祀られていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/200秒 18mm ISO6400 ) 露出補正 なし

|

|

125.礼堂 大雛曼荼羅 -4

地元の人たちなどから奉納されたものを中心に、これまでで最も多い3,500体のひな人形が礼堂と大講堂に展示されているそうだ。祭壇の裏側では、楽しく宴会を繰り広げる普段はおひなさまたちを支える仕丁(昔の官庁や貴族の家の雑役夫)らのひな人形も置かれていた。さっき、飾り棚の段々の裏で見たひな人形がそれだったのだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/200秒 21mm ISO6400 ) 露出補正 なし

|

|

126.礼堂 大雛曼荼羅 -5 本尊とひな人形

仏像がご本尊であり、ひな人形と一緒に祀られるていることに、ちょっと違和感を覚える。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/160秒 51mm ISO6400 ) 露出補正 なし

|

|

127.礼堂 大雛曼荼羅 -6

一つ一つを見ていくと、それぞれ良い顔をしたお雛さまだった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/60秒 41mm ISO6400 ) 露出補正 なし

|

|

128.礼堂 大雛曼荼羅 -7

それぞれ、豊かな表情だ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/60秒 41mm ISO6400 ) 露出補正 なし

|

|

129.礼堂 大雛曼荼羅 -8

3月に広島県の鞆の浦を旅行した時に、たまたま「第21回 鞆・町並みひな祭」というのが開催されていた。それぞれの古い店や、歴史のある家で個々にひな人形が公開されていた。「大雛曼荼羅」も高取町の「町家の雛めぐり」とコラボした開催だそうだ。しかし、これだけのひな人形が一堂に集められた壷阪寺の「大雛曼荼羅」は圧巻であった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/160秒 18mm ISO6400 ) 露出補正 なし

|

|

130.三重塔 -1

礼堂の縁から見た三重塔だ。三重塔は明応6年(1497年)に再建された。国指定の重要文化財である。塔はこの塔がはじめて建てられた奈良時代の、高い基壇の上に建ち、軒の出は深く、屋根の勾配は緩やかだ。基壇の縁はなく、中央間板唐戸、脇間連子窓、中備えは三間とも間斗束ーけんとづか(斗組-ますぐみと斗組の間にある斗束ーとづか)を用いる。塔の内部は、四天柱があり須弥壇ーしゅみだん(仏像を安置する台座)を設け大日如来を安置する。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.3 1/500秒 25mm ISO220 ) 露出補正 なし

|

|

131.仕丁達の宴会

飾り段の裏側に置かれた仕丁達の宴会のひな人形だ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/400秒 29mm ISO6400 ) 露出補正 なし

|

|

132.礼堂からの眺め

壷阪寺は、近鉄吉野線壺阪山駅から3.4km、車で7分の所にある。北に大和三山奈良盆地を一望におさめる壷阪山にある。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/640秒 62mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

133.本堂 大和三山奈良盆地

礼堂に連なるように八角円堂が建っていた。礼堂の軒と、八角円堂初層の屋根とがぶつからないように、とても精度高く建てられている。一つの建物なのではないかと思える。八角円堂の創建は大宝3年(703年)で、壷阪寺の本堂は日本で初めて建立された八角堂ではないかという学説も出ているそうだ。現在の八角円堂は江戸時代の再建と言われる。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 26mm ISO360 ) 露出補正 なし

|

|

134.めがね供養観音

三重塔の奥に、めがね供養観音像があった。壷阪観音は眼の観音として信仰がある。壺坂霊験記(つぼさかれいげんき)は、明治時代に作られた浄瑠璃の演目。盲人とその妻の夫婦愛を描いた世話物で歌舞伎や講談、浪曲の演目にもなり、人気を集めた。主人公は座頭の三味線弾きである沢市とその妻・お里。お互いを思いやるがゆえに生じた悲劇を、壺阪寺の本尊である十一面観音が救済する話である。インドで十一面観音像を制作依頼し、石を分割し、それぞれ彫刻し、その後、壺阪寺で組み立てられた。古いめがねやコンタクトレンズは台座に奉納供養される。毎年10月18日に本堂にてめがね供養会法要が営われている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 21mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

135.「釈迦一代記」石像仏殿図浮彫

三重塔の後ろに「鬼の魔よけ橋」があり、それを渡ると石像仏殿図浮彫があった。高さ3m、全長50mに1~10までのレリーフがあった。重さは300tだそうだ。昭和62年安置されている。説明版には、このレリーフは、南インド、カルナタカ州カルカラにおいて、延べ5万7,000人の石彫師の手によって、インドの石に彫刻され製作されたものである。原図は、奈良教育大学教授小川清彦氏がインドを旅し、釈尊の道を訪ねて構図をまとめたもので、数百に及ぶ佛伝図の中から、比較的誰でも知っている釈尊の道が描かれている。このレリーフは、高さ3m、全長50m、重さ300tに及ぶ大石造美術であるが、インドでは、輸送の都合上各場面を数個に分断し彫刻された。そしてその結合・修正は、高松市郊外庵治町で行われたが、本体の彫刻は何千年もの間、石を刻んできたインドの人たちの技術をそのまま見ていただくように、いっさいの修正を加えなかった。またレリーフを支える基壇の石は、先に壷阪寺に安置された大観音石像と同じ古石が使われている。とあった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 18mm ISO110 ) 露出補正 なし

|

|

136.「釈迦一代記」石像仏殿図浮彫 第1面

これはその第1面である。釈尊の全盛の物語で「魔訶薩埵太子本生」「シビ王本生」「鹿王本生」と仏殿冒頭の「トウシタ天上の菩薩」「白象降下」を描いている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO110 ) 露出補正 なし

|

|

137.「釈迦一代記」石像仏殿図浮彫 第10面 涅槃

そして第9面の「チュンダの供養の図から、最も重要な場面である第10図「涅槃」へと至る。このように第1図~第10図まで図の説明がされていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO110 ) 露出補正 なし

|

|

138.「釈迦一代記」石像仏殿図浮彫

全長50mの石像仏殿図浮彫の後半の5面である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO110 ) 露出補正 なし

|

|

139.三重塔 -2

石像仏殿図浮彫を見るのに少々時間をかけてしまった。その説明文をあとで読もうと思って、写真も撮ってきた。改めて五重塔を眺める。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO110 ) 露出補正 なし

|

|

140.天竺渡来大観音石像

西側に剣道19号線(明日香清水谷線)が通っているが、その向こう側に大観音石像が見えた。とてもあそこまでは行けない。天竺渡来大観音石像は、壷阪寺とインドハンセン病救済事業の縁でインドから招来したものである。 インド国民の協力と南インドカルカラの三億年前の古石がインド政府や様々な支援で、提供され、延べ7万人のインドの石工が参加してすべて手造りで製作された。 20mの巨岩は動かすことも、運ぶことも不可能なので66個に分割して彫刻し、日本に運ばれ組み立てられた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.0 1/500秒 45mm ISO110 ) 露出補正 なし

|

|

141.大石堂(納骨堂)

この納骨永代供養堂も天竺渡来である。総重量1,500tにおよぶ壮大な石の御堂。インド・アジャンタ石窟寺院をモデルとし延べ12万人の日本・インドの人々によって彫刻、組み立てられたそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 25mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

142.壺阪大仏 天竺渡来 大釈迦如来石像 -2

今回はサクラ見物のツアーだったが、壷阪寺ではそのタイミングはすでに遅かった。春、満開時にはソメイヨシノに覆い尽くされ、御堂や塔の伽藍が桜雲に浮いているかのような見事な景色が見られるという。この大仏の周辺に桜が咲き乱れ、まるで桜の衣をまとったように見えるこの季節だけの光景で桜大仏と言われている。見たかった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 25mm ISO110 ) 露出補正 なし

|

|

143.大講堂の大雛曼荼羅 -1

最後に大講堂に上がって、並べられたひな人形を眺めた。数において、礼堂の「大雛曼荼羅」が勝るが、人形の前に並べられた道具などの飾り物が立派だった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 31mm ISO6400 ) 露出補正 なし

|

|

144.大講堂の大雛曼荼羅 -2

壷阪寺の特徴は、壺阪霊験記と天竺渡来の石像群であった。加えて、桜には間に合わなかったものの、大雛曼荼羅の開催期間であり、満足させられた拝観だった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/250秒 74mm ISO6400 ) 露出補正 なし

|