①北海道神宮・旧札幌控訴院(6月27日) 北海道旅行 札幌,、そして富良野・美瑛バスツアー 6月27日-30日 ①北海道神宮・旧札幌控訴院(6月27日)

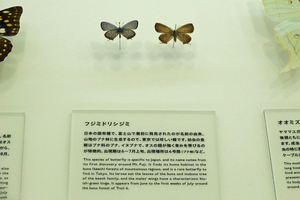

5月の連休の後、コロナも落ち着いてきたので、どこかへ旅行してみようという気になった。今回はチョウから離れて、観光旅行を計画した。少し残っていたマイレージを無駄にしないようにと、早めにチケットを申し込む。

旅行先を札幌にしたのは、今までの北海道旅行はチョウが目的で大雪山周辺や十勝方面がほとんどで、札幌の街をゆっくり歩いたことがない。関東が梅雨の頃の札幌は気候もよさそうだと思ったからだ。

蟹、ジンギスカンなどを食べるのも楽しみだし、北大の構内や、北大植物園にも行って見たい。

3泊4日の旅行だが、2日目には、富良野、美瑛へ行く札幌発着の日帰りバスツアーを申し込んでおいた。

6月の9日―10日と箱根に家族旅行をした際、この話をしたら、札幌勤務の経験がある婿殿が一緒に行ってくれるという。2日目の夜に合流することになった。

爽やかな気候を期待していたが、雨にはほとんど降られなかったものの、気温は低いのに湿気が多く、歩くと汗ばむ曇りの日が続き、そこは期待はずれであった。

平日であったためか人出はそれほど多くはない。しかし、私たちが泊ったホテルはビジネス客も多く満室に近い状態だったようだ。

最後の日は、午前中、北大植物園を歩き、ここでもう一泊して旧友と飲むという婿殿と別れ、私たち夫婦は早めに新千歳空港へ着いた。昨年秋に某旅行社のパッケージツアーで北海道へ来た時も、帰りは新千歳空港から搭乗したが、空港で食べた回転寿司や、海鮮市場と称するショッピング・コーナーに並ぶ、酒の肴に良さそうな、塩干や貝の燻製などを買い歩くのも楽しみだったからだ。

旅行記を綴っていきたい。

出発の日、羽田空港へはフライト便出発2時間前に着いてしまった。朝が早いので、店も開いているところが少ない。まだ、少々時間があるので第1ターミナル6階の展望デッキへ上がって見ることにした。離陸していく飛行機を見ていると飽きない。

私たちが乗ったJAL511便は、定刻12:05に新千歳空港に着いた。かって出張で来ていた時は、札幌の市内まではバスを利用していたが、初めてJRの快速電車に乗り札幌駅へ行った。40分足らずで着くのでバスより速い。先ずホテルに行って荷物を置いてこようと思ったら、すでにチェック・インすることが出来た。

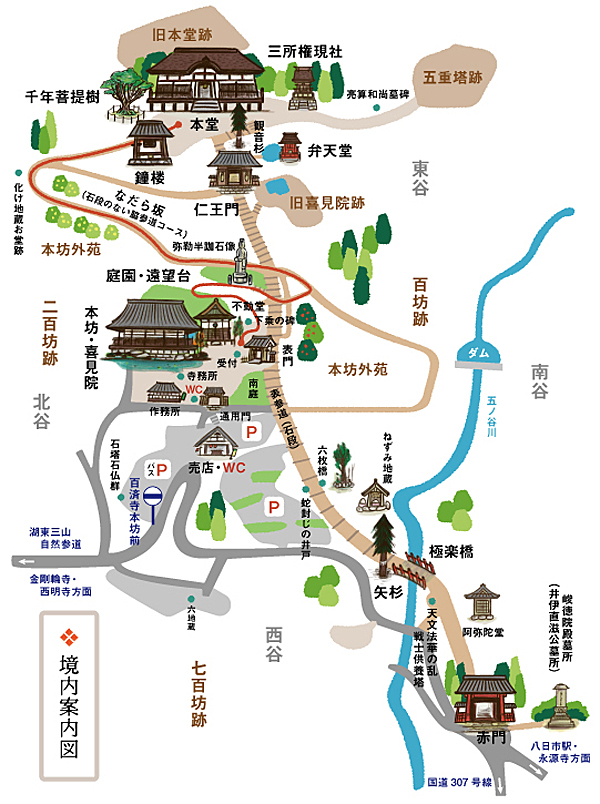

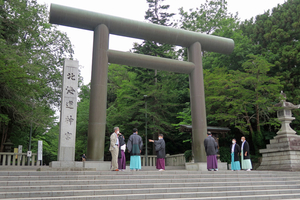

身軽になって、ホテルを出た。札幌の駅ビルで軽く昼食にして、タクシーでまず北海道神宮へ向かう。円山公園の近くだ。勅旨として札幌神社と命名されたのが明治4年で、新社殿が円山に遷宮した。北海道神社となったのは1964年(昭和39年)だそうだ。

北海道神社を参拝を終えて、円山公園駅から地下鉄に乗った。大通公園の西の端にある旧札幌控訴院(現札幌市資料館)の建物を見たかったからだ。大通公園の西12丁目サンクガーデン「バラ園」にて、折からバラフェスタ開催され、そのバラが見事に咲いていた。そして、西11丁目駅から地下鉄東西線に乗り、大通駅で南北線に乗り換えて「すすきの」へ出た。まだ5時半だが、「おたる亭」という居酒屋で夕食にする。お任せの刺身で一杯飲み、寿司にした。前に立つ若い板さんとの会話を楽しみながら、ほろ酔い気分で外に出たのは、まだ7時を少し回ったところだった。

翌日の朝は早い。富良野・美瑛のバスツアーは朝7時40分に札幌駅集合だ。

夕暮れ近いすすきの交差点を走る路面電車 2022年6月27日 北海道札幌市

|

1.羽田空港第一ターミナル 第一ターミナル6階の展望デッキへ上がってみた。日本航空のエアバスA350の出発準備が行われている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f13 1/640秒 38mm ISO 100 ) 露出補正 なし |

|

2.全日空機の離陸 第一ターミナル展望台から、目の前の滑走路からANAの Boeing 767-300 離陸していくのを眺める。プレミアムシート10席を含む270席の機体だ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/1250秒 140mm ISO 100 ) 露出補正 なし |

|

3.北原コレクション 羽田空港第1ターミナルビル中央にあるマーケットプレイス3階に、TVのなんでも鑑定団などで有名なおもちゃのコレクター北原照久さんが主催する「北原コレクションエアポートギャラリー」というところがあった。一度ゆっくり来てみたいところだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/80秒 21mm ISO 320 ) 露出補正 なし |

|

4.搭乗機 私たちが乗り込む Airbus A350-900 がどこからか到着し、乗客が降機し、客室内の清掃のための係員の出入りや、荷物の搬入、機体の点検などが行わるのをしばらく眺めていた。間もなく搭乗がはじまる。客室内は満席だった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 37mm ISO 125 ) 露出補正 なし |

|

5.快速エアポート 飛行中、搭乗機は途中で機内サービスが停止されるほど揺れたが、無事、新千歳空港に着陸した。空港からは、快速エアポートで札幌駅へ向かう。wikipediaによると、1988年3月に新千歳空港が開港したのを機に、空港アクセス列車として、千歳空港駅(現在の南千歳駅)・苫小牧駅 - 札幌駅間で運転開始された快速「空港ライナー」が前身に当たる。1992年7月には新千歳空港ターミナルビルの完成に合わせて千歳空港駅 - 新千歳空港駅間が延伸開業したため新千歳空港駅への乗り入れを開始し、大幅な増発の上、列車名も「エアポート」に改称されたとある。所要時間37分で札幌駅に着いた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/400秒 15mm ISO 3200 ) 露出補正 なし |

|

6.北海道神宮 この日から3泊するホテルにチェックインし、札幌駅の駅ビルで簡単に昼食を済ませ、駅前からタクシーで北海道神宮の大鳥居(第二鳥居)の前で下りた。北海道を見守り続けて150年以上。多くの市民が参拝に訪れるそうだ。蝦夷地から北海道へと名前を変えた明治2年(1869年)に、明治天皇が「開拓三神」を祀るよう詔(みことのり=天皇の仰せ)を出したことに始まる。明治4年(1871年)に現在の円山に移され、2019年に御鎮斎150年を迎えた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 13mm ISO 125 ) 露出補正 なし |

|

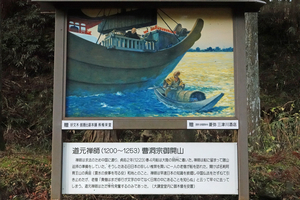

7.島義勇判官銅像建立の記 札幌市の建設に着手し、「北海道開拓の父」と呼ばれる島義勇は佐賀の人である。明治2年(1869年)に蝦夷地が北海道と改称され、6月6日に新政府において藩主鍋島直正 が蝦夷開拓督務となった。安政3年(1856年)に直正の命により、島義勇は北海道、帰阿太野の調査に行っている。島は蝦夷地に通じているということで蝦夷開拓御用掛に任命され、同年7月22日、開拓判官に就任した。札幌神社から北海道神宮に改められて満10年の昭和49年に建立された島義勇の銅像の建立の記が当時の宮司さんによって記されていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 26mm ISO 1000 ) 露出補正 なし |

|

8.島義勇判官銅像 第二鳥居から桜並木の表参道進んでくると、神門の手前、手水舎の左手に、北海道を開拓し、札幌の街の基礎をつくった 佐賀の七賢人 と言われる島義勇判官の、台座を含めると高さ3.5mの銅像が立っていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.2 1/500秒 37mm ISO 640 ) 露出補正 なし |

|

9.神門の前の茅の輪 茅の輪くぐりというのは、お正月のものと思っていたが、北海道神宮では、6月30日に執り行われる夏越の大祓 を前に、茅の輪が設置されるのだそうだ。茅の輪は真新しかった。・水無月の夏越の祓する人は 千歳の命のぶといふなり(6月の夏越の大祓をする人は 寿命が千年にも延びると言われている)、・思ふ事みなつきねとて麻の葉を きりにきりても祓ひつるかな(思い悩む事 皆尽きてしまえと 麻の葉を切りに切ってお祓いしよう)、・千早振る神の御前に祓ひせば 祈れる事の叶はぬはなし(神様の前でお祓いすれば お祈りが叶わないことはない)という3つの和歌が掲げられているそうだが気が付かなかった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 28mm ISO 360 ) 露出補正 なし |

|

10.神門 昭和11年、昭和天皇行幸に際し、現在の神門が造営されたそうだ。神門の向こうには社殿が見えるが、神様を正面から撮るのは遠慮した。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 28mm ISO 2800 ) 露出補正 なし |

|

11.社殿 創建は明治4年(1871年)造営された。1913年に史上初の伊勢神宮の古材下賜により建て替えられ、昭和49年(1974年)訪花により全焼し、昭和53年(1978年)に再建された。本殿は、拝殿、幣殿の奥にある。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 18mm ISO 100 ) 露出補正 なし |

|

12.拝殿 本殿・幣殿の前に拝殿がある。拝礼を済ませ拝殿を横から撮影した。幣殿、拝殿を含め社殿は465㎡(140.9坪)、御祭神は大国魂神(おおくにたまのかみ)、大那牟遅神(おおなむちのかみ)、少彦名神(すくなひこなのかみ)、そして明治天皇が1964年(昭和39年)に増祀された。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 29mm ISO 2000 ) 露出補正 なし |

|

13.穂多木神社 本殿から地下鉄円山公園に向けて歩いていくと途中にはいくつかの北海道神宮境内末社がある。穂多木神社は北海道拓殖銀行に永年勤務功労のあった物故役職員の御霊を祀るため昭和13年(1938年)本店の屋上に建立された。昭和25年(1950年)には拓銀法廃止により普通銀行へ転換し、同年、穂多木神社も当時の札幌神社(現北海道神宮)境内に遷座されている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 30mm ISO 5600 ) 露出補正 なし |

|

14.開拓神社 穂多木神社のもう一つ円山公園駅側に、度重なる鉱山事故の殉職者の御霊を祀った末社 札幌鉱霊神社があり、その先にこの開拓神社があった。北海道神宮末社 開拓神社は、昭和13年(1938年)北海道開拓70周年を迎えるに当たり、開拓功労者をしのんで北海道神宮内に創建された。北海道の名付け親である、幕末の探検家松浦武四郎氏など、北海道の開拓に尽くした先人37柱が祭られている。昭和13年に開拓神社が創建されてから、明治2年に蝦夷地を北海道という名称に改めた毎年8月15日を例祭日としている。昭和53年(1978年)から子ども神輿渡御が始まり、平成4年(1992年)からは、なんと重さ4.5トンという日本最大級の大神輿が神輿奉納委員会によって奉納された。その大きさから、500人以上の担ぎ手が必要となり、人集めや運営費用が普通サイズの神輿よりもかさむため数年に一度しか見ることができないという。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 35mm ISO 4500 ) 露出補正 なし |

|

15.境内の緑 北海道神社の境内には大きな木が沢山あり、緑に覆われ、野鳥や小動物が多く生息する。残念ながらチョウの姿は見られなかった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.2 1/500秒 35mm ISO 720 ) 露出補正 なし |

|

16.オーベルジュ・ド・リル サッポロ 北海道神宮の境内を出て、地下鉄円山公園駅へ向かう途中に瀟洒な建物があった。門柱には「D'AUBERGE DE L'ILL SAPPORO」

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO 400 ) 露出補正 なし |

|

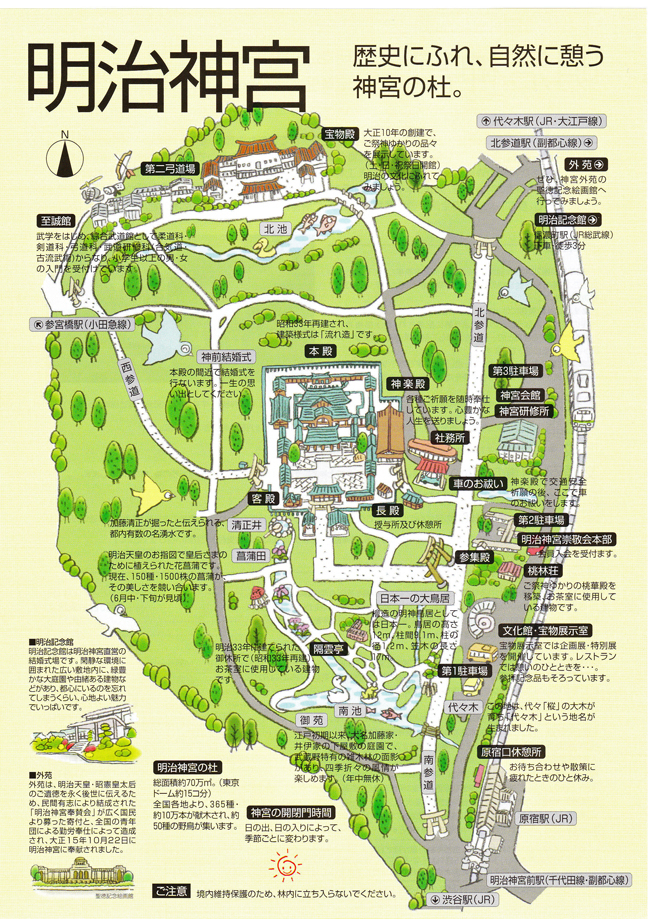

17.大通公園 円山公園前で地下鉄に乗った。2つ目の西11丁目駅で降りて地上に上がる。石山通りを渡って大通り公園に出た。ここは大通公園の西エリアある。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO 200 ) 露出補正 なし |

|

18.サンクガーデン -1 ひと区画西へ渡って、花のサンクガーデンに入る。ここは西11丁目である。バラの花が沢山咲いていた。その正面に見えるクラシックな建物が旧札幌控訴院である。現在は札幌市資料館になっている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 15mm ISO 320 ) 露出補正 なし |

|

19.サンクガーデン -2 このサンクガーデンゾーンは中央にカナール(水路)を配置したバラを中心とする沈床式の空間である。アメリカのポートランド市は札幌市にとって最初の姉妹都市だそうだ。ポートランドは「バラの都市」として知られ、毎年6月には同市最大のお祭りである「ポートランド・ローズ・フェスティバル」が開かれる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 19mm ISO 125 ) 露出補正 なし |

|

20. サンクガーデン -3 佐藤忠良(1912年-2011年)作「若い女の像」というブロンズ像。1984年に制作された。札幌控訴院であった札幌資料館を背景にバラの咲くサンクガーデンで、環境と調和している。佐藤忠良は設置する場所としてここを選び、「札幌で育てられた私が、こんな良いところに作品を置かせてもらえ、大変うれしいと」語ったそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1250秒 12mm ISO 125 ) 露出補正 なし |

|

21.旧札幌控訴院 -1 控訴院とは簡単に言えば、当時の大審院の下級、地方裁判所の上級に置かれた裁判所のことである。控訴院は、地方裁判所の判決に対する控訴の裁判を行った。現在、この建物は札幌市資料館になっている。月曜日がお休みであることは承知していた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 12mm ISO 400 ) 露出補正 なし |

|

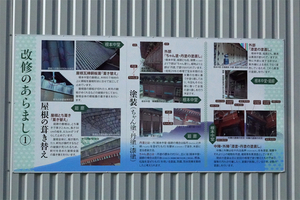

22.旧札幌控訴院 -2 大正15年(1926年)に札幌控訴院として建てられたこの建物は、幌軟石を使った建物として貴重なものであり、歴史的景観に寄与することなどから、平成9年(1997年)5月に国の登録有形文化財に登録、平成19年(2007年)3月に札幌景観資産に指定、平成30年(2018年)3月に札幌市指定有形文化財に指定、令和2年(2020年)12月に国の重要文化財に指定されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 14mm ISO 250 ) 露出補正 なし |

|

23.サンクガーデンに咲くバラ ヴェスターランド ドイツのKordesという人が、1969年に作出したヴェスターランドというバラで、オレンジ色のバラである。花をいっぱいに付けた大きなバラだった。バラの品種数はとても多く3万種~10万種、それ以上とも言われているそうだ。 そのほとんどは交配により作出された園芸種である。 原種・オールドローズ・モダンローズの分類は学者や生産者、本によって様々で正式に統一されているものはない。 また、年ごとに分類も変化しており今後も変わる可能性がるという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1250秒 9mm ISO 125 ) 露出補正 なし |

|

24.サンクガーデンに咲くバラ ベティブープ アメリカのCarruthという人が、1999年に作出したバラ。白に赤の縁取りが変わっていて、印象に残った。ちょっと調べてみると、ベティ・ブープ(英語: Betty Boop)は、1930年代にマックス・フライシャーにより制作されパラマウント映画から配給された一群のアニメーション映画に登場する架空の少女キャラクターである。やはり、その名の通りアメリカのアニメのキャラクターベティちゃんをイメージしたバラのようだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 17mm ISO 160 ) 露出補正 なし |

|

25.すすきの の居酒屋 大通公園の西12丁目のサンクガーデンの前に、誰も乗っていないタクシーが停まっていた。覗いていると運転手さんが戻ってきて、元気よく「乗りますか」と声を掛けてくれた。渡りに船とはこのことで、楽してすすきのまで行くことが出来た。2015年にKさんご夫妻と日本一周旅行をしたとき、札幌の夜に行った店が忘れがたく、探してみたのだが、しっかり店の名を覚えていなかったので探し出すことが出来なかった。いわば飛び込みで入った「おたる亭」という店はなかなか良かった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/13200秒 9mm ISO 320 ) 露出補正 なし |

|

26.札幌市営地下鉄南北線 すすきの駅 札幌市営地下鉄は日本で4番目の地下鉄として、1972年(昭和47年)2月に開催された札幌オリンピックに合わせ「南北線」が開業した。鉄輪ではなく、日本初の「ゴムタイヤ方式」が採用されている。現在、南北線・東西線・東豊線の3路線・48kmが営業している。世界で最初にゴムタイヤ方式が採用されたのは、1956年にパリメトロ11号線シャトレ駅 - メリー・デ・リラ駅間だった。タイヤが使われている理由は、ズバリ騒音対策にあり、その他にもスムーズな乗り心地、加速が良いという利点がある反面、システムの維持費がかさむという問題もあるようだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO 2000 ) 露出補正 なし |

|

27.札幌駅前広場 地下鉄で札幌駅に戻った。駅前広場はビアガーデンである。しかし、まだ時間が早いのと、涼しいためかお客さんは少ない。明日は、札幌駅から出発する富良野・美瑛 日帰り観光のバスに乗る。集合時間は朝の7時40分。今朝は朝が早かったので、少々疲れた。足が不自由なかみさんも良く歩いてくれた。ホテルに戻ってゆっくり休もう。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/500秒 9mm ISO 3200 ) 露出補正 なし |