梅雨で家にいることが多いので、少し退屈していた。娘から帆船日本丸と横浜みなと博物館の招待券が回ってきた。横浜みなと博物館へは、今年の2月にも行っているが、帆船日本丸の船内には上がっていない。それと、横浜みなと博物館の柳原良平ミュージアムで開催されているオープン5周年記念の特別展示「花と木と船と」が見たかった。

帆船日本丸は、時々映画を見に来ているコレットマーレに来るたびに眺めている。しかし、船内に上がったことはなかった。COVIT-19が蔓延する前の2016年4月29日に、全部で29枚ある日本丸の帆(セイル)が貼られる総帆展帆(そうはんてんぱん)と満船飾というイベントの時に来ているがこの時も外観を眺めるにとどまった。総帆展帆は、中止になったこともあるようだが、コロナ禍でも実施されていたようだ、今後は月に1〜2回行われる。

|

1.乗船口

切符売り場で招待券を提示し、乗船ブリッジより日本丸の船内に入る。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/1250秒 20mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

2.上甲板へ

乗船して順路に従い甲板へ上がる。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 20mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

3.第一教室

入口があったので覗いてみるとここは教室のようだ。案外広い。黒板と教壇があり、その前には「帆船日本丸の歴史」というパネルが見えた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO1250 ) 露出補正 なし

|

|

4.錨

フォアマストのわきに写真の錨が置かれていた。船内でこの錨は日本丸で使われていないと案内アナウンスされていたように思うが、定かでない。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1250秒 11mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

5.前方操舵室

操舵輪の他にコンパスなどがある。この操舵室は船の前方にあるが、エンジンで進むときにこの操舵室が使われる。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

6.船尾側を見る

第二甲板に上がって船尾の方を眺める。メインマストとミズンマスト(最後尾、あるいはメインマストの後に位置する)の間に煙突が見える。後ろに見えるビルはクイーンズタワーで、その右側にはパシフィコ横浜がある。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

7.船首楼甲板を上から眺める

第二甲板から、その下の凹甲板(Well Deck)より一段高くなった船首楼甲板の下に揚錨機がある。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

8.船首楼甲板

揚錨機室への入り口の左側から船首楼甲板へ上がる階段が見えたので、いったんWell Deckへ下りて、船首楼甲板へ上がってみた。船首はコレットマーレや桜木町駅の方に向いている。一角獣のツノのようにバウスプリットが伸びている。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1250秒 9mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

9.「チョウ」バタフライ・ナット

「チョウ」という小さな案内板があった。興味津々、何だろうかと読んでみた。「いかりは落ちないように金具で止められています。金具を回してしめる部分をナットといいます。ナットの先の左右に開いた形がチョウ(英語でバタフライといいます)に似ているのでバタフライ・ナットと呼ばれています。」と書かれていた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

10.国指定重要文化財帆船日本丸

帆船日本丸は1930年(昭和5年)に建造された。1954年(昭和60年)4月からここ旧横浜船渠第1号ドックで現役当時のまま保存されている。旧横浜船渠第1号ドックも国指定重要文化財であるが帆船日本丸は2017年(平成29年)に国の重要文化財に指定された。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.0 1/1250秒 9mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

11.「蛇」スネイク・ダウン

ロープを下ろして甲板に並べるときに、蛇のようにくねくねと並べることをスネイク・ダウンというと説明されていた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 17mm ISO160 ) 露出補正 なし

|

|

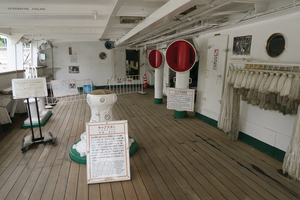

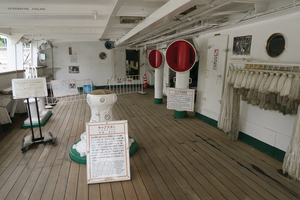

12.第二甲板右舷

凹甲板右舷を順路に従って船尾へ進む。キャプスタン(帆を取り付けるときなどに使う巻き上げ機)やキセル型通風機(船内の換気のための空気の取り口)がある。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1250秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

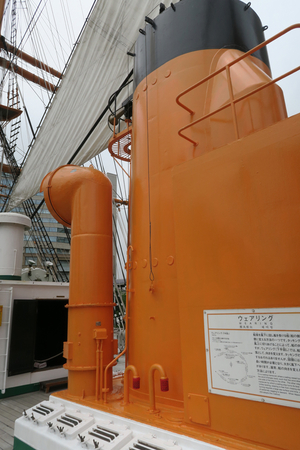

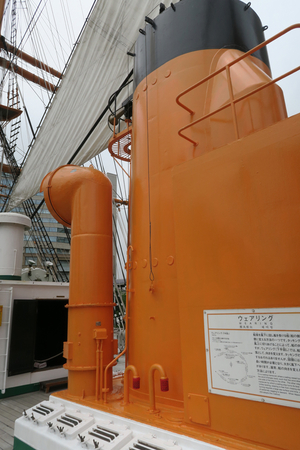

13.煙突

機関室の上にある煙突がある。日本丸のエンジンは54年間で、のべ7万時間という長時間動き続け、世界一の稼働時間のエンジンとしてギネスブックにも掲載されたという。wikipediaによれば、池貝鉄工 6SD40型ディーゼル/2基が搭載され、出力は441 kW (600 PS)だそうだ。その傍にウェアリングの説明版があった。ウェアリング(下手回し)は船首を風下に回し、風を受ける舷(船の側面)を反対側に換える方法の一つ。これに対し、タッキングは帆船にて船首を風上に向けて旋回させ、風が吹いてくる(帆で受ける)方向をこれまでとは逆側の舷に変えるセーリング操縦のこと。日本語では(上手回し)とも呼ばれている。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f7.1 1/1250秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

14.造船と改修工事のプレート

1930年(昭和5年)神戸川崎造船所製造のプレート(左)と、1985年(昭和60年)三菱重工業横浜製作所および石川島播磨重工業横浜修理船工場の保存改修工事のプレート。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 19mm ISO125 ) 露出補正 なし

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

15.士官居住区出入口

長船尾楼甲板(Long Poop Deck)に士官居住区出入口があった。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

16.士官居住区

士官居住区出入口はロープが掛けられていて入ることはできなかったが、覗いてみると階下に降りる階段があり、造りは立派だった。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1250秒 9mm ISO1250 ) 露出補正 なし

|

|

17.手動舵輪

船尾側に手動舵輪があった。その場にあった説明書きには、「帆走中はこの舵輪で舵をとります。普通は2名で行いますが、海が荒れてくると舵が重たくなるため、後ろの舵輪も使用し、4名で行います。舵は左右35度ずつ動きますがこの舵輪1回転で舵は1度だけしか動きません。舵輪の柄の先についている真鍮が回すときの目印になります。風上側の操舵当番が帆に対する風の入り具合やジガーマスト(最後尾のマスト)の上にある風見などを見て、風向きを知り、同時に前にあるコンパスで船の進路を見ながらどれだけ舵を回すか判断し、風下側の操舵当番に号令をかけながら回します。フードの中に舵輪があるので海が荒れているときに、後ろからの追い波で人が流されないようになっています。」と説明されていた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.0 1/1250秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

18.「ネズミ」ラット・ライン

マストを上るための縄梯子の横のロープをラット・ラインという。黒いロープが張られているのが見える。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/1250秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

19.下船

乗船した時と反対側の横浜みなと博物館側に下りた。みんな同じ作業服のような白い服を着て、黄色い帽子を被った小学生たち?が、25名ほど集まっていた。何が始まるのだろうか?

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/1250秒 9mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

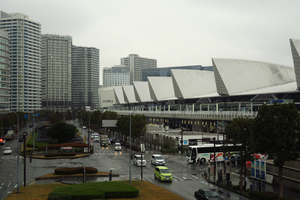

20.横浜みなと博物館外観

これから横浜みなと博物館を見学する。ここは館内のパネルや模型の撮影が禁止されている。外観からは想像できないが、昨年リニューアルされ、展示されているパネルや模型、映像装置(VRシアター)は素晴らしい。また、館内にアンクルトリスの広告デザインや、船の絵で知られる柳原良平さんの常設展示室として、2018年3月に「柳原良平アートミュージアム」が開設された。今回はオープン5周年記念の特別展示「花と木と船と」を見に来た。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

21.横浜ランドマークタワーと帆船日本丸

横浜ランドマークタワーは、地上70階建て、高さは296.33m、みなとみらい地区のランドマーク、シンボルとして、1990年3月20日に着工し、1993年7月16日に開業した。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f7.1 1/1250秒 9mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

22.花と日本丸

横浜みなと博物館から出てくると、青空が広がっていた。植えられたマリーゴールドが咲いていた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1250秒 17mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

23.コレット・マーレ 6階からの眺め

午後1時、時々映画を見に来るコレットマーレの6階で食事をした。食事のあと、窓越しに汽車道に沿うように、JR桜木町駅前と新港地区の運河パークとを結ぶ YOKOHAMA AIR CABIN が数珠繋ぎに動いているのが眺められた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 37mm ISO125 ) 露出補正 なし

|