|

1.東京駅 新幹線乗車風景

東京駅 9:20発 の「かがやき507号」に乗車する人の列ができている。全車指定席である。列車が到着し、社内の準備ができるとドアが開き客が乗車するが、ドアーが開いて発車するまでは5分もない。直前まで長野行きの列車が止まっていた。北陸新幹線は2015年には長野 - 金沢間が開業し、E7系が東京 - 金沢間を結んでいる。私たちが乗るのは金沢行きだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/125秒 28mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

2.隣のホーム 東北新幹線と秋田新幹線

私たちが乗車する列車が入線するまでの間、ちょっと時間があったので、隣のホームに止まっていた東北新幹線と秋田新幹線の連結部分を見に行った。秋田新幹線は盛岡で東北新幹線と別れるが、盛岡 - 秋田間の田沢湖線と奥羽本線を新幹線車両が直通できるように改良し、1997年に開業した。2014年には全ての車両がE6系に置き換えられた。東北新幹線の車両は2011年に登場したE5系で「はやぶさ」「はやて」「やまびこ」「なすの」に用いられている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/125秒 23mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

3.右手に日本海

「かがやき」は長野に停車したあと、次の停車駅は富山である。長野を出た北陸新幹線は糸魚川で日本海に突き当たる。しばらく右手には日本海が眺められた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

4.左手には山々

進行方向左手には、雪のある山々が見られた。方向は妙高山の方角だろうか。晴れていればもっと奥の山々が見えると思うのだが。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

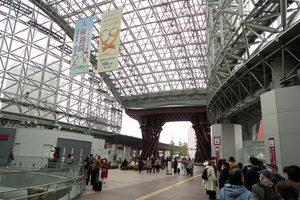

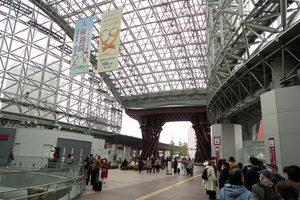

5.金沢駅 鼓門

11時53分に金沢駅に着いた。新幹線のホームから下に降りるとコンコースの向こうに、よくテレビなどで見る鼓門が見えた。小雨が降っているが外に出る。観光客が金沢駅に降りてまずカメラを取り出すという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

6.鼓門と「もてなしドーム」

鼓門に近づいて撮るとその後ろに大きなドームが見えた。鼓門はもちろん日本の代表的伝統芸能である「能」に使用される「鼓」をイメージしている。金沢は古くから「能」が盛んな土地だそうだ。そして、駅前広場を覆う透明なドームは巨大な雨傘をイメージして作られた。石川県は全国で最も年間降雨日の多い県だそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

7.「もてなしドーム」

鼓門の内側の駅前広場に入ると、そこは「もてなしドーム」でカバーされている。今も雨が降っているが、ここでは傘はいらない。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO200 ) 露出補正 +1段

|

|

8.小雨の降る長町武家屋敷跡

いったんタクシーで片町というところにあるホテルに入った。昼過ぎだったがチェックインができたので、部屋に荷物を置いてホテルを出る。ホテルのフロントで教えてもらった店で簡単に食事を済ませ、そこからなら歩いて行ける長町武家屋敷跡へ行くことにする。食事をしたお店の方にその入り口を教えてもらった。石畳が雨に濡れて風情がある。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 15mm ISO640 ) 露出補正 なし

|

|

9.長町武家屋敷跡の街並み -1

長町武家屋敷跡は昭和の頃から江戸時代の景観が残る街並みとして、金沢の観光名所の一つになっている。加賀藩では、武士のすべてが城下に居住したので広大な武家屋敷には土塀が長く連なっていたという。その土塀越しに紅葉した庭木が見える。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 16mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

10.長町武家屋敷跡の街並み -2

この界隈は藩政時代の面影を残し、住民の静かな日常生活が営まれている。路上駐車や、家の中をのぞき込んだり、大声での会話をご遠慮いただき環境の美化にご協力くださいと書かれた長町武家屋敷界隈を愛する会・金沢市・金沢市観光協会の立て札があった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 14mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

11.長町武家屋敷跡の街並み -3

特徴のある土塀が続く道を歩く。雨だからだろうか観光客は少ない。この先を左に入っていく。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO320 ) 露出補正 なし

|

|

12.長町武家屋敷跡の街並み -4

ところが観光バスでも着いたのだろうか大勢の観光客の皆さんが現れた。この辺りに、創業文政5年九谷焼窯元といった店もあり、その家宝として当時から店先に置かれれていたという石灯籠があった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

13.長町武家屋敷跡の街並み -5

確かに実際に住まわれている住宅を思わせるお宅がある。土壁面を雨から守るため、土塀の上部には板壁(屋根)が架けられている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 22mm ISO500 ) 露出補正 なし

|

|

14.長町武家屋敷跡の街並み -6 春日山窯木米庵

九谷焼窯元の店の近くに、2017年8月にオープンした春日山窯木米庵というところがあり、その庭を見ることができた。ドウダンツツジが紅葉している。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 20mm ISO640 ) 露出補正 なし

|

|

15.長町武家屋敷跡の街並み -7 春日山窯木米庵

このあたりの武家屋敷に見られる典型的な庭園のように思える。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 12mm ISO1000 ) 露出補正 なし

|

|

16.長町二の橋

香林坊の裏手の商店や飲食店が並ぶせせらぎ通りから、長町武家屋敷通りを歩いて、長町観光の中心といわれる長町二の橋に出た。大野庄用水が流れる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 12mm ISO1000 ) 露出補正 なし

|

|

17.大野庄用水 -1

長町のもう一つの散策ルートして、大野庄用水がある。前田利家が金沢城を築城した際には、大野庄用水を利用して材木を運んだと伝えられている。400年以上も流れ続けている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 31mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

18.大野庄用水 -2

前田利家の二男で前田利政を家祖とする加賀藩重臣である前田土佐守記念館の方角を眺める。長町一の橋へ土塀は続く。エノキが紅葉していた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 31mm ISO500 ) 露出補正 なし

|

|

19.大野庄用水 -3

大野庄用水には長町一の橋から長町八の橋まで8本の橋が架かっている。ここは長町三の橋付近から長町二の橋を眺める。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 16mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

20.大野庄用水 -4

19の写真を撮ったところから、少しカメラを右に振って撮った。雪吊りが施された松が見える。個人のお宅だろうか?

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

21.大野庄用水 -5

四の橋の上から、三の橋、二の橋を眺める。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 24mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

22.大野庄用水 -6

私邸に植えられた柿の木の細長くて先がとがっている実を撮った。渋そうな柿だ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO500 ) 露出補正 なし

|

|

23.武家屋敷跡 野村家 -1

加賀藩時代の上流・中流階級藩士の侍屋敷が軒を連ねているが、三の橋の傍に一般公開されている武家屋敷跡「加賀藩千二百石野村家」という屋敷があった。入館料を支払い入ってみる。天正11年(1583年)、前田利家が金沢城に入城した際、直臣として従った野村伝兵衛信貞家は、禄高千石、千二百石と累進し、十一代にわたって御馬廻組組頭、各奉行職を歴任した。武家制度の解体により、野村家も幾たびか住人を変えたが、土塀、古木、曲水の一部を残し、北前船の豪商・久保彦兵衛が天保14年(1843年)に建てた「上段の間」などを移築している。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO1250 ) 露出補正 なし

|

|

24.武家屋敷跡 野村家 -2

ここは「謁見の間」に続く座敷、「控えの間」。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/640秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

25.武家屋敷跡 野村家 -3 「上段の間」

「謁見の間」から「上段の間」を見たところ。座敷の前の説明版には、長々とこの「上段の間」が、その総桧づくりの格天井、狩野派の最高峰である絵師による襖絵などがいかにお金がかかった立派なつくりであるかが説明されている。だが、これは野村家オリジナルのものではないという。元々は加賀藩の支藩である大聖寺藩にあったもので、そこの藩主謁見用に作られたものだという。それが明治になってここに移築されてきたそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/400秒 10mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

26.武家屋敷跡 野村家 -4 庭園

大野庄用水が庭に引き込まれている。石灯籠には雪から守るための菰(こも)が巻かれていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

27.武家屋敷跡 野村家 -5 庭園

この庭園は確かに美しい。金沢旅物語というサイトには、「2009年発行の外国人観光客向けガイドブック『ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン』で二つ星として紹介。米国庭園専門誌の2003年度日本庭園ランキングでも3位に選ばれている」と書かれている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/800秒 20mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

28.大野庄用水 -7

土壁面を雨から守るため、上部に屋根が架けられた特徴のある土塀の断面の形がわかる。紅葉しているのは初夏に白い花を咲かせるヤマボウシのようだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

29.長屋門

江戸時代に武家屋敷に見られる門形式の一つで、仲間や小者などの武家奉公人が住み込んだ長屋や厩が門と一体となったものだそうだ。この門は加賀藩直臣、禄高三百石の天野家のものであった。現在市内に残っている長屋門は極めて少なく貴重である。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

30.高田家跡 -1 庭園

長町四の橋には旧加賀藩士高田家跡がある。加賀藩に仕えた中級武士高田家の武家屋敷跡で現在は藩政時代の長屋門を修復して一般公開している。敷地内には大きな池を中心に配し、周囲をめぐりながら美しい景観を鑑賞できる。江戸時代の代表的な庭園造りである池泉回遊式庭園が広がっている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 9mm ISO640 ) 露出補正 なし

|

|

31.高田家跡 -2 庭園

今日一日、いろいろな木々が紅葉しているのを見た。PictureThis で検索したところ、これはニオイトサミズキと返ってきた。シナミズキとも言うらしい。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 26mm ISO640 ) 露出補正 なし

|

|

32.外国人観光客

ここは武家屋敷通りと大野庄用水が交差する二の橋近く。小旗を高く掲げたガイドさんに案内され、外国人観光客のグループも多く見られた。午後3時になった。せせらぎ通り迄戻り表通りに出てタクシーに乗り、ひがし茶屋街に行く。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|