2024年 新年のご挨拶

令和6年 みなさま明けましておめでとうございます

「ウィンナー・ワルツオーケストラ new year 2023 宮殿祝賀コンサート」 開演前

2023年1月3日 撮影 東京オペラシティコンサートホール

コロナ禍4年目の昨年、冬になってまた感染者数は増え、第8波となり、日本全国の感染者は累計3千万人を超えました。しかし、春になると感染者数は著しく減少し、5月8日から「5類感染症」に移行され、行動制限も緩和されました。ですが、お盆休みを挟んで再び増加傾向となり、感染者数は5類になって最高になりました。その前後に私どもは6回目、7回目のワクチン接種を受け、幸い今日まで感染せずに過ごしてきました。秋の行楽シーズンには多くの外国人観光客が日本を訪れています。

昨年もいろいろなことがありました。最も痛ましいことは、パレスチナのイスラム組織ハマスが10月7日、ロケット弾や戦闘員の侵入によってイスラエルへ大規模な攻撃を仕掛け、それに対するイスラエルが報復を開始したことです。死者は2万人を超えています。一方、ロシアのウクライナへの軍事侵攻開始から1年10か月がたち、市民の死者はすでに1万人を超えています。

5月20日にはゼレンスキー大統領がG7サミット開催中の広島に到着し、岸田首相と会談したのをはじめとして、サミット2日目には各国首脳と相次ぎ会談しています。

はじめに昨年の世界的な異常気象について振り返ってみたいと思います。

昨年はほんとに暑い夏でした。もちろん、ところによって異なりましたが、東京の場合は昨年7月~9月の最高気温(月間平均)は、いずれも観測を始めた1875年以降で1位の記録だそうです。35℃を上回る猛暑日は22日もあり、真夏日は90日もありました。私が住む横浜市では、猛暑日は1日だけだったのですが、30℃以上の真夏日は37日ありました。7月10日、八王子では39.2℃の猛烈な暑さでした。

昨年の日本の平均気温は、統計開始以降最高となりました。平年より、1.34℃高かったそうです。これは、春から秋にかけて上空の偏西風が平年に比べて北寄りに流れ、日本付近が暖かい空気に覆われやすかったことや、日本の南で高気圧の勢力が強かったことが要因とされています。

2023年の世界の平均気温も、1891年の統計開始以降、2016年を上回り、最も高い値となりました。世界の年平均気温は、様々な変動を繰り返しながら上昇しており、長期的には100年あたり0.76℃の割合で上昇しているといいます。特に1990年代半ば以降、高温となる年が多くなっているそうです。

11月にはアラブ首長国で、世界の200近い国と地域のほとんどの代表が集まるCOP28が開催されました。気候変動にさらされるカリブ海に浮かぶ人口28万人の島国バルバドスのモトリー首相は、いまの気候変動は死刑宣告に等しい。気候変動によって海面が上昇し、年々海岸線が浸食されている。国の主要産業の観光業にも深刻な影響が広がっているとして、「安全な地球 それが望み」と訴えました。

今回のCOP28でも日本はまた「化石賞」を受賞してしまったようです。原発のこともありますが、化石燃料の使用を削減するために、日本は非化石エネルギーの技術的な開発で世界をリードし、世界で指導的な立場の国になることを期待したいです。

全日本空輸(ANA/NH)は12月25日、羽田-八丈島線で代替航空燃料「SAF(Sustainable Aviation Fuel:サフ、持続可能な航空燃料)」を活用した運航を始めたというニュースがありました。期待したいと思います。

という私もガソリン車を運転し、化石燃料なしでは生活して行けない人間になってしまっていますが、二酸化炭素排出が地球温暖化、地球沸騰化の原因であるとするなら、なんとしてもそれを防がなくてはなりません。

事象は気温だけではありません。関連して、世界では洪水や、山火事などの大きな被害が出ています。

日本でも台風6号や、7号などにより、線状降水帯が発生し、大雨の被害が出ていますが、イタリア北部、スペイン、中国湖北省の大雨、パキスタンでは記録的な大雨で国土の3分の1が冠水したとされています。秋にはブラジルでサイクロンによる大雨で大洪水となり32名が死亡しています。リビアでは、大雨でダムが決壊し、洪水で5,300人が亡くなり、1万人が行方不明と伝えられました。このほかにも大雨による多くの被害が報じられています。

その一方で、日本の近畿地方の水瓶である琵琶湖では深刻な雨不足で、水位は12月26日午前6時の時点で基準となる水位からマイナス75cmとなり、例年のこの時期の平均を40cm下回って、滋賀県が「渇水対策本部」を設置する目安まで下がっているそうです。幻の城の跡が姿を現したとも伝えられます。

8月のハワイのマウイ島の山火事は100人近い方が亡くなりました。また、ギリシャ、カナダ東部、カナダ北部、スペイン領カナリア諸島、トルコなどでも大きな山火事が発生したと伝えられています。

また、11月にはパプアニューギニアで大規模な噴火があり、日本への津波の影響も心配されました。12月には、インドネシアのマラピ火山の噴火で登山者11人が死亡したと報じられました。

直近では、アイスランドの南西部レイキャネスにある火山が12月18日噴火し、溶岩と煙が噴出しました。大地はおよそ4キロにもわたって裂け、噴き出す溶岩の高さは100m以上にもなっていると伝えられています。その前の数週間に、火山活動に伴う地震が頻発しており、レイキャネスの住民約4,000人は先月既に避難しており、近隣の地熱温泉施設も閉鎖されているそうです。

身近なことで異常気象を感じることとして、東京で平年より10日も早い3月9日に桜の開花宣言がありました。また、私が住む横浜などでは、季節外れの10月下旬に、ソメイヨシノやカワヅザクラが、数輪の花を咲かせました。

今年はクマが人里に現れ、人的被害が統計開始以降最多となっていると聞きます。クマの主要な餌であるブナの実(ドングリ)が「大凶作」であることが指摘されています。

さて、スポーツでは明るい話題が多くありました。

まず、野球はWBCの優勝に始まり、大谷選手の大活躍です。米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平選手は44本塁打で日本人初の本塁打王に輝きました。また、史上初となる2度目の「満票」でアメリカン・リーグ最優秀選手(MVP)に選出されました。さらに、メジャーリーグ選手会選出のア・リーグ最優秀野手、シルバースラッガー賞、オールMLB・ファーストチームの先発投手/指名打者部門で選出、ハンク・アーロン賞など数々の名誉ある賞を受賞しました。そして、ドジャースと10年契約の7億ドル(約1,015億円)で入団が決まりました。凄いとしか言いようがありません。

日本のプロ野球では、阪神タイガースが38年ぶりの日本一に輝きました。

そして、同じく甲子園で、私の出身校である慶應義塾高校が、107年ぶりで優勝しました。神奈川県の代表決定戦も逆転で劇的に勝利し、甲子園に出場、仙台育英高校に勝利して107年ぶりに優勝するまで、毎試合TV中継を見て応援しました。感動し、嬉しかったです。

しかし、10月に鹿児島で行われた秋の国体1回戦で、再び仙台育英と対戦した慶応は、オール3年生で臨み、7回コールドで完敗しました。仙台育英の選手や関係者はどう思われたか、ちょっと気がかりです。

スポーツ界はこれ以外にも明るい話題があります。女子やり投げの北口榛花選手は、2023年8月23日に行われたブダペスト世界選手権大会で、66m73の大投てきを見せ、日本の陸上女子フィールド種目でオリンピック・世界選手権を通して史上初となる金メダルを獲得しました。今年のパリ・オリンピックでの活躍が期待されます。

12月のフィギュア・スケート世界選手権で、男子シングルで宇野昌磨選手、女子シングルで坂本花織選手がともに日本史上初の連覇達成です。

バスケットボール日本代表はアジア1位で、2024年パリ・オリンピック出場権を48年ぶりに自力での獲得しました。バスケットボールがこんなに面白いスポーツであることを知りました。

12月に帯広で行われたワールドカップ第4戦で、女子1,500mでは高木美帆選手が優勝して今シーズン4連勝を記録、また、男子500mでは新濱立、森重航、村上右磨の各選手が1位から3位まで独占しました。

卓球では、パリ・オリンピック女子の個人戦出場は早田ひな選手の代表は揺るぎませんが、あと1名の代表枠を平野美宇、伊藤美誠、そしてダークホースとして張本美和の3選手が熾烈なポイント獲得を競ってます。今月行われる全日本選手権で決まります。

そして、暮れの26日に行われたボクシングで、井上尚弥選手は、スーパーバンタム級の4団体王座統一戦で10ラウンド、ノックアウト勝ちし、史上2人目となるバンタム級に続く2階級での主要4団体の王座統一を成し遂げました。2階級で4団体統一を果たしたのはこれまで、ことし7月にスーパーライト級に続いてウエルター級でも達成したアメリカのテレンス・クロフォード選手のただ1人で、井上尚弥選手は2人目がそうです。国民栄誉賞の声が出そうです。

私は囲碁、将棋は不調法なのですが、藤井聡太さんの史上初八冠達成というのも、昨年の大きな話題となりました。囲碁はオリンピック正式競技化を目指しているそうですが、将棋もスポーツと思います。

話は飛びますが、暮れが近づくにつれ、岸田内閣の支持率が25%と過去最低となってしまいました。

私は、詳しく理解しているわけではありません。感想として述べるのですが、岸田首相は、外交・安全保障を唱え、自由で開かれた国際秩序の維持・強化のための外交を積極的に展開していきたいと、海外へも積極的に出かけ各国首脳と情報交換し、広島でのG7サミットでは、「核兵器のない世界」の実現に向けた歩みを訴えました。活動されていると思います。

新しい資本主義 賃上げや企業の投資意欲など足下の前向きな動きを更に力強く拡大すること、こども・子育て政策 少子化は我が国の社会経済全体に関わる先送りのできない「待ったなしの課題」であることを唱えて、進められてきましたが、今一つその声は国民に届いていないようでした。

そんな時に、自民党の派閥の政治資金パーティー収入が収支報告書に記載されていないという不正問題が持ち上がりました。東京地検による家宅捜査や、関係者の事情聴取が行われています。東京地検は本気で捜査しているようです。

いわゆるパーティー券売り上げのキックバックを得ていた閣僚は辞職に追い込まれました。

こうなったのは、自民党という組織、閣僚のガバナンスが甘かったのだろうと思います。

首相一人ではできません。国民に選ばれた議員さんによる、国民に届く、国民のための政治を、その全員で目を開いて、襟を正して行って欲しいと思います。岸田首相にはリーダーとして、毅然とした立場で改革の推進力になっていただきたいと考えます。

日本のドル建てGDPは去年、世界全体に占める割合が過去最低の4.2%になり、統計が比較可能な1980年以降で最も低くなりました。2023年はドイツに抜かれ世界4位に後退です。円安で、ドルに換算した場合のGDPが目減りしたことが影響したようですが、2022年のドル建て国民一人当たりのGDPは何と21位だったそうです。

さて、最後にわたくしの趣味についてです。

体力も衰えてきていますので、好きな蝶の撮影も高山蝶など珍しい種を撮るために、難しいところへ行くのは困難になっています。もっぱらマイカーで高尾山周辺、箱根などの近いところへ日帰りで行くほかは、近所の公園へ出かけています。普通種をできるだけきれいに撮影してやろうと、シャッターを押しています。それでも昨年は夏にマイカーで入笠山へ行ったのと、バスを利用して上高地へ行ってきました。北海道や先島諸島へも行きたい気持ちはあるのですが足が伸びません。

秋になるとチョウの数が増えます。特に昨年秋は近くの公園で、多くのチョウが目を楽しませてくれました。鮮やかな黄色のセイタカアワダチソウに、赤銅色のキタテハの秋型が飛来して、蜜を吸う姿は私の好きなシーンです。秋には自宅付近で、約20種のチョウを撮影しました。

2023年に近くの公園などで撮影したチョウたち

2020年、2021年と、南国のチョウであるクロマダラソテツシジミが我が家の周辺で何回も見られたのですが、一昨年は全く見ることが出来ませんでした。ところが昨年の秋に、数は少ないながらまた見ることが出来ました。これも地球温暖化のなすところなのでしょうか。

さて、今年はどんな年になるのでしょうか? まずは、ウクライナとロシア、イスラエルとハマスの争いが終わることを祈ります。みなさまにとって令和6年が平穏な良い年になることをお祈りいたします。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

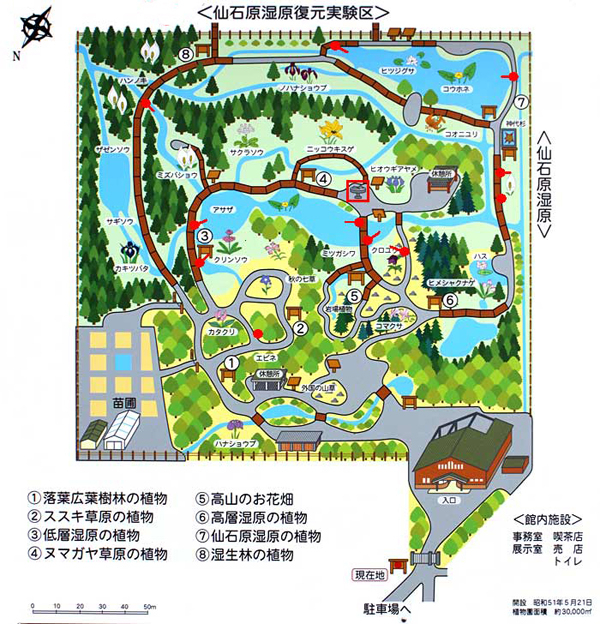

箱根湿性花園 園内案内板

箱根湿性花園 園内案内板

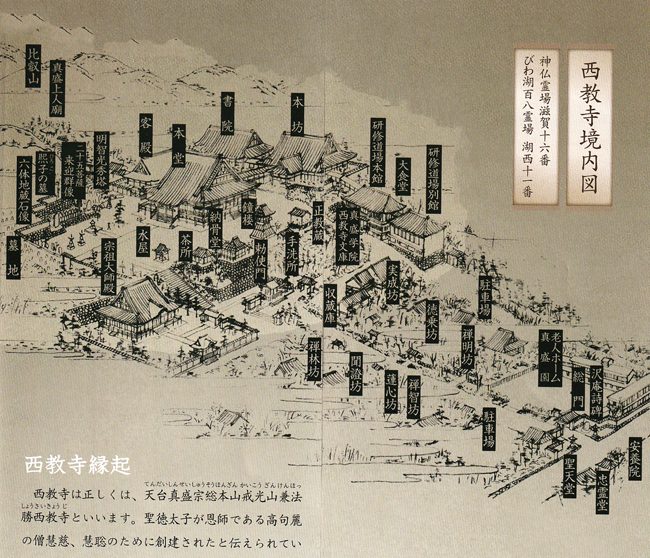

西教寺ホームページより

西教寺ホームページより