某旅行社の「新幹線で行く!世界遺産・吉野山はたっぷり3時間滞在!いにしえの奈良9つの桜3日間」という長ったらしいタイトルの付いたツアーに1月に申し込んであった。うちの奥さんが、長い間、吉野の桜を見たいといっていたからだ。申し込む時点で最も適時と推察した4月5日出発のコースを選んだ。だが、今年のサクラの開花は各地で例年より著しく早いのでいささか心配ではあったが、日程は変更できない。しかし、開花後気温が下がる日もあって、多少は長持ちしてくれたようだ。

日程はおおよそ次の通りだった。

4月5日 新横浜から新幹線で三河安城へ。観光バスで奈良公園 泊:奈良市内興福寺の近く

4月6日 吉野山(金峯山寺・吉水神社など)、壷阪寺、談山神社、泊:奈良市内

4月7日 又兵衛桜、長谷寺、大野寺 往路と同じく伊勢湾道路を三河安城へ。新幹線で新横浜。

さて、集合は新幹線の新横浜駅に朝6時45分だった。自宅からは比較的近いが、それでも5時半には家を出なくてはならなかった。7時15分発の「こだま」に乗って、9時21分に三河安城着。愛知県岡崎市に本社のある観光バスに乗り込んだ。参加者は29名で、一人で参加されている方も数名いらっしゃった。バスは伊勢湾自動車道(略称 伊勢湾岸道)を走り、レゴランドやジェット・コースターが見えたナガシマスーパーランドを車窓に見ながら、亀山で名阪国道へ入る。関というところで休んで、天理で名阪国道の自動車専用道路を下りた。

バスは奈良県庁の駐車場へ入る。ベテランのツアコンさんに引率されて、すぐ近くの氷室神社へ。そこでいったん解散して、各自それぞれ春日大社や、大仏殿など奈良公園一帯を自由に歩くことになった。我々2人は、かみさんの脚も考え、奈良公園の散策をしたあと、興福寺の国宝館へ行くことにした。奈良公園は外国からの観光客が多いのにびっくりした。国宝館を見るのは2度目だが、改めて国宝、重要文化財である阿修羅像や、千手観音菩薩などの数々の仏さまの豊かな表情に見惚れてしまった。

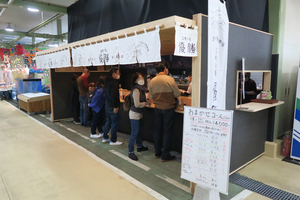

バスを降りたところで集合し、午後4時過ぎに今宵泊まるホテルに入る。猿沢の池のすぐそばと立地が良い。夕食は各自自由となっていたので、"ならまち"を歩く。ホテルでおすすめの食事処を聞いてみた。どこか居酒屋風のところでよいところないかと思ったが、第一推薦の店に行ってみると、すでに外国人観光客の方も含めて、10名ほどの人が並んで待っていたのでやめてしまった。少々、歩き疲れてホテルに戻り、改めてホテルの方に尋ねて、ホテルの近くにあったこじんまりとした小料理屋さんに電話予約をした。朝が早かったこともあり、ぐっすりと寝ることができた。TVの野球放送は阪神戦の中継のみで、巨人戦はなかった。

なお、東大寺や興福寺に関する記述は、そのホームページやwikipediaを参照させていただいた。

|

1.朝6時半の新横浜駅構内

まだ、人は多くない。「相鉄新横浜線・東急新横浜線 3月18日 新横浜駅誕生」の幕が掛けられていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

2.伊勢湾自動車道の3つの兄弟橋「名港トリトン」(車窓から)

バスは伊勢湾自動車道を走る。前方に赤い橋が見えてきた。この橋は名古屋港横断三大橋「名港トリトン

」の3本目の橋である。伊勢湾岸自動車道のうち、伊勢湾岸道路の東海IC~飛島ICの間に3つの兄弟のような橋がある。橋は伊勢に向かう順に、青・白・赤に色分けされている。見事なこの橋は、世界的にも大規模な往復6車線の海上斜張橋梁群で、長大斜張橋が三橋連立しているのは、世界でも珍しいそうだ。どの橋も夜間にはライトアップされるという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 37mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

3.ソーラー・パネル畑(車窓から)

これは三重県、愛知県が公募し、丸紅株式会社が事業者として選ばれ、木曽岬干拓地に建設した太陽光発電所だ。ナゴヤドーム約20個分の広さ(約78ha)の土地にたくさんの太陽光発電システムが設置されていた。太陽光パネルは約20万枚で太陽光発電量は49,155kwあるそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 37mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

4.ナガシマスパーランド(車窓から)

伊勢湾岸道路は木曽岬の先で三重県に入る。この大きなジェットコースターがあるのは、三重県桑名市長島町浦安にある長島観光開発株式会社の運営する遊園地で、同社が形成する「ナガシマリゾート」の中核施設である。西日本有数の絶叫マシンの台数を誇り「東の富士急、西のナガシマ」と並び称されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 37mm ISO160 ) 露出補正 なし

|

|

5.東名阪道(車窓から)

バスは四日市JCT.で東名阪道に入る。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 37mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

6.名阪国道(車窓から)

バスは亀山で東名阪自動車道から名阪国道に入り、12時40分に「天理・奈良 出口」を下りた。名阪国道というのは、いわば無料の自動車専用高速国道である。東名阪自動車道(東名阪)と西名阪自動車道(西名阪)の間に位置する日本の高規格幹線道路網を構成する道路の一つで、両端が東名阪・西名阪の両自動車道と直結した一般国道25号の自動車専用道路である。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.2 1/1250秒 37mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

7.奈良の到着 氷室神社

奈良に到着したバスは県庁の駐車場に入る。我々ツアー一行はベテランのツアコンさんに引率されて、奈良国立美術館の前にある氷室神社を参拝した。氷室神社の縁起は、和銅3年(710年)7月22日、元明天皇の勅命により、吉城川上流の春日山にある月日磐に氷神を奉祀し(下津岩根社)たのに始まるという。氷の神様をお祭りする神社である。ホームぺージには、冷凍、冷蔵、製氷販売業の守護神、また、冷凍、冷蔵技術の守護神とあった。春日造の一ノ鳥居が、大宮通りに面する。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.5 1/1000秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

8.氷室神社 表門

鳥居からまっすぐ進み、正面石段を登ると表門(四脚門)があった。wikipediaによれば、表門(奈良県指定有形文化財) は、 元々は内裏の日華門で応永9年(1402年)に現在地に移築された。寛永18年(1641年)には内裏の日華門の扉と金5枚が下賜されている。門は四脚門形式で屋根は本瓦葺、東西廊は門に接続している。狛犬は安政4年(1857年)8月に奉納され石工名不詳とのこと。ぶっとい眉毛と大きな鼻の浪速顔だそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1000秒 19mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

9.氷室神社 拝殿と本殿

手前の拝殿(奈良市指定有形民俗文化財)は舞殿でもある。勾欄付きの舞楽殿でかつての南都楽所の中心部であった。本殿(奈良県指定有形文化財) は文久年間(1861年 - 1864年)再建。三間社流造・檜皮葺。本殿床下には2室があり、両開き板戸が付けられている。wikipedia参照。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.8 1/1000秒 28mm ISO900 ) 露出補正 なし

|

|

10.お参り

お嬢ちゃんに着物を着せ、お参りしている女性がいた。何のお参りなのだろうか ?

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.8 1/1000秒 25mm ISO900 ) 露出補正 なし

|

|

11.奈良一番桜

鳥居を入って右側に手水舎があるが、その向こうの鏡池という池の前に枝垂桜があった。このサクラは、奈良市内で一番早く咲き、奈良一番桜とも言われている枝垂桜だそうだ。他にも八重桜などの桜の木が植えられ、桜と四脚門・鏡池・参道・鳥居などの光景が素晴らしいと言われている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1000秒 25mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

12.ベニバナトキワマンサク(紅花常盤万作)

桜の花の向こうに深紅の花が見えた。何だろうと思い傍に行ってみる。糸状の細い花びらの集合体が花となっている花の形状はマンサクだった。トキワマンサクの変種のようだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f6.3 1/1000秒 140mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

13.鳥居と桜

境内側から鳥居を見ると、満開の枝垂桜があった。花は一重のようだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f6.3 1/1000秒 140mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

14.鳥居の桜と深紅のトキワマンサク

桜の花と比べて、深紅のトキワマンサク(ベニバナトキワマンサク)の印象は際立つ。境内の警備をしていた方と話すと、あの花は何だとよく聞かれるそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f5.3 1/1000秒 70mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

15.東大寺南大門へ向かう

氷室神社を出て、奈良公園を歩いてみた。外国からの観光客がとても多い。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f5.3 1/1000秒 72mm ISO560 ) 露出補正 なし

|

|

16.奈良公園の鹿

奈良公園に生息するシカは国の天然記念物に指定されている野生動物である。 飼育されている動物ではない。奈良公園に生息する鹿の数は昨年7月の調査でおよそ1200頭確認され、2021年より80頭ほど増えたという。 奈良公園の鹿は「奈良のシカ」として国の天然記念物に指定されていて、保護活動をしている「奈良の鹿愛護会」が毎年7月に鹿の数を調査している。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f5.0 1/1000秒 63mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

17.南大門 正面から

東大寺は華厳宗の大本山の寺院であり、本尊は奈良大仏として知られる盧舎那仏(るしゃなぶつ)。開山(初代別当)は良弁である。正式には金光明四天王護国之寺(こんこうみょうしてんのうごこくのてら)ともいい、奈良時代(8世紀)に聖武天皇が国力を尽くして建立した寺である。奈良時代には中心堂宇の大仏殿(金堂)のほか、東西2つの七重塔(推定高さ約70メートル以上)を含む大伽藍が整備されたが、中世以降、2度の兵火で多くの建物を焼失した。現存する大仏は、度々修復を受けており、台座(蓮華座)などの一部に当初の部分を残すのみである。また現存する大仏殿は江戸時代中期の宝永6年(1709年)に規模を縮小して再建されたものである。写真の南大門は国宝である。平安時代の応和2年(962年)8月に台風で倒壊後、鎌倉時代の正治元年(1199年)に復興されたもの。「大華厳寺」の扁額がかかっている。これは古い記録にそのような扁額があったと書かれていたことに基づき、2006年(平成18年)10月10日に行われた「重源上人八百年御遠忌法要」に合わせて新調されたものである。(wipipediaを参照)

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.5 1/1000秒 18mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

18.南大門から中門へ

東大寺「中門」は「東大寺大仏殿」の正面に建つ大きな楼門である。鎌倉時代の「大仏様」建築の傑作として知られる東大寺南大門と比較すると目立たない存在ではあるが、享保元年(1716年)頃の建立と推定される建築は、東大寺では珍しく朱色が目立つ外観となっており、重要文化財にも指定されている貴重な建築である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f5.0 1/1000秒 61mm ISO500 ) 露出補正 なし

|

|

19.中門へ 鹿の数が多くなる

中門は東大寺大仏殿の正面、大仏殿を取り囲む「回廊」沿いに位置するため、大仏殿にお参りするために通る正式な参入門として長らく用いられてきた。現在は大仏殿の拝観料を徴収するための受付が回廊内に設けられているため、通常時は中門から入ることはできない。2010年8月に来た時には大仏殿に入り、高さ46.8mある盧舎那仏を拝んできたが、今回は中門で失礼した。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f5.3 1/1000秒 68mm ISO500 ) 露出補正 なし

|

|

20.東大寺鏡池と中門と大仏殿

南大門から中門へ向かう右側に鏡池(かがみいけ)がある。鏡池に中門と大仏殿が映り込む様子は東大寺の景観のハイライトとなっている。風のない日の方がきれいに映り込む。この時は池にさざ波がたっていた。鏡池という名称は、池にある小島が取っ手のある手鏡のような形をしていることからそう呼ばれている。その小島には弁財天が祀られている。紅葉が美しいらしい。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.2 1/1000秒 35mm ISO180 ) 露出補正 なし

|

|

21.若草山

若草山は、奈良公園の東端に位置する標高342m、面積33haの、ノシバ(日本芝の一種)に覆われた山で、山頂には、5世紀頃に築造されたといわれる史跡鶯塚古墳がある。毎年1月には、若草山焼きがある。夜空をこがす壮観さはまさに、炎の祭典というのにふさわしい行事と言われる。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f5.6 1/1000秒 103mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

22.中門と回廊

中門と回廊を鏡池の東側から撮った。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.5 1/1000秒 23mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

23.大仏殿

中門から大仏殿(金堂)を眺める。正式には東大寺金堂というが、「大仏殿」の名で広く知られ、東大寺の公式ホームページでも主に「大仏殿」が使用されている。大仏殿は、1181年(治承4年)と1567年(永禄10年)の戦火で2度にわたり焼失し、現在の建物は1709年(宝永6年)に公慶(こうけい)上人によって再建され、落慶(寺社などの新築、また修理の完成を祝うこと)したもので、国宝に指定されている。天平・鎌倉の大仏殿は桁行11間(約88m)であったが、財政困難の理由で7間に規模が縮小された。それでも高さや奥行は創建時のままで、世界最大級の木造建造物である。東西 57.012m、南北 50.480m、高さ は48.742m ある。大仏殿の正面には、国宝に指定されている金銅八角燈籠が見える。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.5 1/1000秒 25mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

24.南大門 裏手(北側)から

国宝である。先に記したように、平安時代の応和2年(962年)8月に台風で倒壊後、鎌倉時代の正治元年(1199年)に復興されたもの。東大寺中興の祖である俊乗房重源が中国・宋から伝えた建築様式といわれる大仏様(だいぶつよう、天竺様ともいう)を採用した建築として著名である。大仏様の特色は、貫と呼ばれる、柱を貫通する水平材を多用して構造を堅固にしていること、天井を張らずに構造材をそのまま見せて装飾としていることなどが挙げられる。裏手からは見られないが、門内左右には金剛力士(仁王)像と石造獅子1対(重要文化財)を安置する。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.8 1/1000秒 23mm ISO1000 ) 露出補正 なし

|

|

25.南大門 横(西側)から

戻るときに改めて南大門を眺めると修復が必要と思われるほど傷んできているようにも思えた。現在は退色しているが、本来南大門は赤い門だったそうだ。ブログで、将来の修復時にも再塗装して欲しくなく、この門には歴史を感じさせる今の古色蒼然さがとても似合っているという意見を述べている方がいた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.5 1/1000秒 18mm ISO1600 ) 露出補正 なし

|

|

26.世界遺産認定の碑と鹿

奈良公園クイックガイドというページに、「鹿に鹿せんべい以外の食べ物を与えたりしないでください。鹿せんべいはすぐにあげてください。焦らすと怒ります。」と記されていた。また、いつから奈良公園に鹿が住んでいるのか?という問いには、春日大社に祀られている神様武甕槌命(タケミカヅチノミコト)が白い鹿に乗ってやってきたという伝説があり、その春日大社の祭神、武甕槌命は鹿島神社(茨城県)から神鹿に乗ってってやってきたと伝わるため、鹿は神の使いとして古くから手厚く保護されてきて、万葉集(750年)に実際に鹿がいたことが書かれているとあった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1000秒 32mm ISO900 ) 露出補正 なし

|

|

27.興福寺へ

興福寺へ阿修羅像を見に行くことにした。県庁まで戻り、大宮通りを左に曲がって、右側の拝観受付から国宝館へ行く途中、鹿4頭が道に飛び出して、自動車を止めてしまった。何せ、鹿は神の使いである。こういう光景はどこでも見られるのだろう。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1000秒 32mm ISO900 ) 露出補正 なし

|

|

28.興福寺 中金堂

国宝館で見た阿修羅像をはじめ数々の国宝の像は、そのお顔の表情がそれぞれ豊かであり、心を癒された。2010年に奈良に来た時にも国宝館は見学したが、また、新たな印象を持った。国宝館を出て興福寺の境内を歩く。まず、新しい中金堂が目に入った。中金堂は長い寺史の中で7度の火災に遭い、1717年の大火で焼失した後は仮堂が建設されただけにとどまっていた。今回は300年ぶりの復興となる。創建1,300年となる2010年(平成22年)に中金堂再建工事が着工され、2017年(平成29年)、翌年に中金堂が完成するのを見越し仮金堂内の諸仏を早くも中金堂に移し、今見る中金堂は、2018年(平成30年)10月に9代目の中金堂として落慶した。コロナ感染防止のため内部の拝観はできなかった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.5 1/1000秒 18mm ISO180 ) 露出補正 なし

|

|

29.東金堂

応永22年(1415年)再建された。5代目である。1952年(昭和27年)3月29日、文化財保護法に基づく国宝に指定されている。東金堂は神亀3年(726年)、聖武天皇が伯母にあたる元正上皇の病気平癒を祈願し、薬師三尊像を安置する堂として創建された。治承4年(1180年)の兵火による焼失後、文治3年(1187年)、興福寺の僧兵・東金堂衆は飛鳥の山田寺(現・奈良県桜井市)にあった天武天皇14年(685年)に蘇我倉山田石川麻呂の冥福を祈って造立されたものと思われる講堂の本尊・薬師三尊像を強奪し、それを新たな東金堂の本尊として安置した。東金堂はその後、応永18年(1411年)に五重塔と共に焼け、現在の建物は応永22年(1415年)に再建された室町時代の建築である。様式は、唐招提寺金堂を参考にした天平様式。平面規模は、創建時の堂に準じている。木造維摩居士坐像(国宝)、木造文殊菩薩坐像(国宝)、木造四天王立像(国宝)、木造十二神将立像(国宝)、銅造薬師三尊像(重要文化財)が安置されている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f5.0 1/1000秒 57mm ISO720 ) 露出補正 なし

|

|

30.興福寺 南円堂 日本で最大の八角堂

弘仁4年(813年)藤原冬嗣が父 内麻呂追善の為に建てた。 基壇築造の際には地神を鎮めるために、和同開珎や隆平永宝を撒きながら版築したことが発掘調査で明らかにされた。また鎮壇には弘法大師が係わったことが諸書に記されている。不空羂索観音菩薩像を本尊とし法相六祖像、四天王像が安置されている。創建以来四度目の建物で、寛保元年(1789年)に再建された。江戸時代の建物といっても、その手法はきわめて古様で、鎌倉初期の再建だが、興福寺に残る最も古い建築物である美しい八角形の北円堂を参考にしたと考えられる。南円堂のすぐ北側にある北円堂を見過ごしてしまったのが残念だった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.5 1/1000秒 18mm ISO560 ) 露出補正 なし

|

|

31.金銅灯篭

南円堂正面におかれた高さ236cmの金銅製の灯篭で、南円堂が建立された平安時代から現存するのはこの灯篭のみだそうだ。弘仁7年(816年)に藤原氏の一門が寄進したことが判明している。現存する灯篭では東大寺大仏殿の正面に立つ国宝「八角灯篭」に次いで古く、現在は国宝館に収蔵されているが、南円堂前にはそのレプリカが据えられている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.8 1/1000秒 27mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

32.興福寺 五重塔

興福寺の五重塔は、730年(天平2年)に光明皇后の発願で創建された。初層の東に薬師浄土変、南に釈迦浄土変、西に阿弥陀浄土変、北に弥勒浄土変を安置し、各層には水晶の小塔と垢浄光陀羅尼経が安置されていたという。現在の塔は、1426年(応永33年)の再建で国宝である。初層の須弥壇には、東に薬師三尊像、南に釈迦三尊像、西に阿弥陀三尊像、北に弥勒三尊像が安置されている。なお、大規模修理に向けた調査が進む興福寺の国宝五重塔で、修理現場を覆う「素屋根」の設置が始められる。2023年7月から設置し始め、30年3月には修理工事が終わる予定だ。今回見ることができて幸いだった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f5.0 1/1000秒 56mm ISO6400 ) 露出補正 なし

|

|

33.ならまち

ホテルには4時過ぎに入った。今夜の夕食は各自でとることになっている。ホテルの方に、どこかちょっとお酒が飲めて、食べられるところで良いところはないかと相談したところ、2軒ほど教えてもらえた。まだ、時間は早いので、少し町を歩いてみようと外に出た。「ならまち」とは奈良の旧市街地で、特に元興寺や興福寺の門前町だった奈良時代に始まり、その後も発展を続け、近世以降は奈良を代表する商業地となったあたりをいうそうだ。戦後は駅周辺の開発とともに閑静な住宅地に変わっていったが、1980年代に町並み保存の機運が高まり、現在に至っている。奥深い魅力を持つ町だという。こんなアーケードの商店街もあったが、観光客の姿は少ない。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO1250 ) 露出補正 なし

|

|

34.古美術店

ちょっと雑然としたところもあるのだが、新しい感覚のカフェなどに混じって、こんな優雅な店もあった。ホームページを見ると、「初代より大和古物(仏教美術・南都漆器)、一刀彫、古赤膚焼を扱っております。現在では、三代、四代、五代目の三人により、茶道具。日本画、現代作家(人間国宝中心)鑑賞陶器など多岐にわたって取り扱っております。是非一度お立ち寄りください。」とあった。ここは西寺林町である。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

34+.興福寺三重塔ライトアップ

1枚追加。近くで夕食を終え、ホテルに戻ると、窓から興福寺の三重塔がライトアップされているのが見えた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f6.0 1/20秒 120mm ISO6400 ) 露出補正 なし

|