5)1994年8月ー9月 憧れのイタリア旅行(1)

ミラノ、ヴェネチア、パドヴァ、ラヴェンナ、フィレンツェ

1981年の初めての海外渡航は、イタリアのフィレンツェで行われたある学会への出張だった。その時、その美しい街を見て、この次は観光旅行でイタリアに来たいと思ったものだった。

それから13年後の夏休みに、家族でイタリア観光旅行を実現することが出来た。

某旅行社のパックツアーだったが、ミラノから→ヴェネチア→パドヴァ→ラヴェンナ→フィレンツェ、そして、→サンジミニャーノ→シエナ→アッシジ→ローマ とイタリアの北側半分を巡った。この時のことはStudio YAMAKOで回顧版として2009nenn10月に 1994年イタリア 初めての海外ツアー

として掲載しているので、今回は一部を除いてその写真と被らないような写真を中心に見ていただきたいと思う。フィルムカメラの EOS 650とOlympus μ で撮った写真をデジタル化している。

ミラノ サンタ・マリア・デッラ・グラツィエ修道院

前日に空路でミラノに到着し、朝早くホテルを出発、レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」を見に行った。1296年、大聖堂を取り壊して着工し、その後の変遷を経て、建築家ソラーリによって長い年月をかけ1469年に完成した。教会は第二次世界大戦中に連合軍の空襲を受け、大きな被害を受けたが、『最後の晩餐』の前には土嚢が積み上げてあったため、かろうじて被害を免れたという。

ミラノ サンタ・マリア・デッラ・グラツィエ修道院 「最後の晩餐」

レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画「最後の晩餐」は、ミラノ サンタ・マリア・デッラ・グラツィエ修道院の食堂に描かれたもので、420 x 910 cm の巨大なもの。レオナルドは1495年から制作に取りかかり、1498年に完成している。フレスコ技法ではなく、乾いた漆喰にテンペラで描かれたことや所在する環境から最も損傷が激しい絵画としても知られ、この時も修復中だった。

ミラノ ドゥオモ

世界最大級のゴシック建築であり、全長158m、幅92m、高さ108mの威容を誇る。5世紀もの歳月をかけて多くの芸術家によって完成されたという。ドゥオモの前には広いドゥオモ広場がある。

ミラノ ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世のガッレリア

ドゥオーモ広場の北にヴィットーリオ・エマヌエーレ2世のガッレリアというアーケードがある。イタリア王国の初代国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世に因んで名づけられたという。最初に1861年にデザインされ、イタリアの建築家ジュゼッペ・メンゴーニによって1865年から1877年の間に建設された。

ミラノ ドゥオモ の屋上から

エレベータでドゥオモの屋根の上に登ることができた。ドゥオモには135本の尖塔があり尖塔の天辺にはひとつひとつに聖人が立っている。左下にヴィットーリオ・エマヌエーレ2世のガッレリアの屋根が見える。

ミラノ スカラ座

現在の建物は2代目のもので1778年に完成した。初代の歴史的建築物のテアトロ・ドゥカーレは1776年2月25日、謝肉祭のガラ・コンサート後に焼失した。新劇場は以前サンタ・マリア・アラ・スカラ教会のあった場所に建設され、ここから劇場名がとられた。

ヴェネチア イタリア国鉄 サンタ・ルチーア駅

ツアー一行はバスでヴェネチアへ着いた。イタリア国鉄の駅前広場を通って、運河を航行するヴァポレットという水上バスの停留所へ向かう。

ヴェネチア サン・ジョルジョ・マッジョーレ島

この写真はサン・マルコ広場に建つサン・マルコ寺院の中から撮ったと記憶する。「サン・ジョルジョ・マッジョーレ島」は土地のほとんどが教会という。美しい鐘楼はサンマルコ広場からも見えた。

ヴェネチア サン・マルコ広場

サン・マルコ寺院の前には大きな広場があり、カフェのテラス席もあって生演奏を聴きながら、最高の時間を過ごせる。私たちは映画「旅情」で有名な老舗のカフェ・フローリアンに入ってみた。

ヴェネチア リアルト橋

カナル・グランデ(大運河)にかかるリアルト橋。1591年に水面からの高さ7.5mのそりの大きい、石造りの太鼓橋が完成した。橋の上にはアーケードが作られ、商店が並んでいる。

パドヴァ サンタントーニオ聖堂

ベネチアから西へそれほど遠くないところにバドヴァ サンタントーニオ聖堂があった。1195年ポルトガル、リスボンで生まれ、1231年パドヴァ郊外で没した聖アントニオが奉られている。このサンタントーニオ聖堂はロマネスクのファサード、ゴシックのアーチ、ビザンティン様式のクーポラ、イスラム美術を取り入れた鐘楼など異なる様式の完璧な調和という特徴をもち世界でもめずらしい巨大建築物となっている。聖堂の建設は聖アントニオの死んだ翌年の1232年には始まっていたと考えられており、完成は1310年にまで長引いた。 1394年の火事とそれによる鐘楼の崩壊により聖堂の整理のための改築は15世紀まで続いたそうだ。

ラヴェンナ ガッラ・プラキディア廟堂

つぎに訪れたのはベネチアから南へ100kmほどのところにあるラヴェンナだ。ガッラ・プラキディア廟堂が印象に残っている。外観は古く、小さくて地味な建物だが、その内部が素晴らしい。ローマ皇帝テオドシウス1世の皇女であるガッラ・プラキディアの霊廟とされる。5世紀半ばの建立。円天井は深い青色が特徴のモザイクに覆われ、奥行きのある構図になっている。

フィレンツェ ミケランジェロ広場から

1981年、初めての海外旅行で サンタ・マリア・デル・フィオーレ(花の聖母 マリア)大聖堂 を眺めたミケランジェロ広場から、13年後に再び来ることが出来た。世界遺産フィレンツェ歴史地区の 一部として指定されている ドゥオーモ(大聖堂)、サン・ジョヴァンニ洗礼堂、ジョットの鐘楼の三つの建築物で構成される。1296年から140年以上をかけて建設されたそうだ。前回は曇り空だったが、この日は晴れてくっきりとフィレンツェの街並みを眺めることが出来た。

フィレンツェ ベッキオ橋

ポンテ ベッキオはアルノ川に架かる橋で、イタリア語で「古い橋」を意味するフィレンツェ最古の橋である。先の大戦を生き延びたフィレンツェ唯一の橋だそうだ。河川の氾濫などで何度か建て直されており、現在の橋は1345年に再建されたものという。橋の上には宝飾店が並び人通りが絶えない。

フィレンツェ シニョーリア広場

フィレンツェの政治の中心だ。ヴェッキオ宮殿は、共和国時代に政庁が置かれた建物で、今でも建物の半分は市役所として使用されている。イタリアが統一された約150年前、一時フィレンツェが首都だったことがあるが、その時はここが政府だったということだ。ここに立つミケランジェロ作のダビデ像は100年ほど前にアカデミア美術館に移されて、これはレプリカとのこと。1984年の国際化学療法学会の折、会社の医師のお供でこのベッキオ宮殿の古いひんやりとした大広間で行われたレセプションに出席したことを思い出す。

フィレンツェ ウフィツイ美術館

右手前の建物がルネサンス絵画で有名なウフィツイ美術館である。近代式の美術館としてヨーロッパ最古のもののひとつである。メディチ家歴代の美術コレクションを収蔵する美術館であり、イタリア・ルネサンス絵画の宝庫である。展示物は2,500点にのぼりという。塔が見える建物はベッキオ宮殿である。

フィレンツェ Hotel BAGLIONI

13年前に泊ったホテル バリオーニだ。なつかしい。少なくとも外観はちっとも変っていない。いま旅行案内を見ると、「中央駅前にひときわ目立つたたずまいのエレガントな4ツ星ホテル。観光名所は徒歩圏内。18世紀の宮殿を利用した館内はクラシックな雰囲気。最上階にあるレストランの窓からは、ドゥオモやジョットの鐘楼など素晴らしい景観が楽しめる。」とあった。

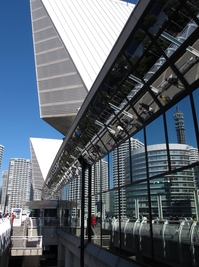

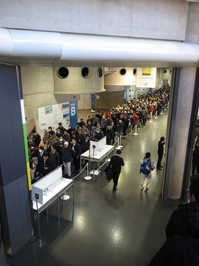

TAMRON ブース「ねぶた祭りの熱狂」 2023年2月24日

TAMRON ブース「ねぶた祭りの熱狂」 2023年2月24日