後半は尾本恵一東京大学名誉教授のチョウ類標本33箱から始める。実は最初に見学に行った8月28日には、会場に入るやこの標本に圧倒されて、魅了されてしまったのだ。そのため見学する順序が逆廻りになってしまい、撮った標本の写真を後から見て、どれがどなたの標本かわからくなってしまっていた。展示されていたParnassius各種(ウスバシロチョウの仲間)や、Colias各種(モンキチョウのグループ)の膨大な数の標本は凄いなと思わざるを得ない。尾本教授は分子人類学が本来のご専門だそうだが、チョウ類の系統分類的研究でも有名で、自ら採集されたアフガニスタン産のチョウの膨大な標本が展示されていた。

もう一つ、素晴らしい展示があった。それは壁面の展示以外に、展示室の中央に並ぶ五十嵐邁博士のチョウ類標本を表裏が見られる両面ガラス箱11箱に収納し、天井から吊るされていたのだ。ほとんどの標本は翅表が見えるように展翅されているので、標本箱を開いて針を抜いて裏返しにして見なければ裏面を見ることはできないが、それが解決されていた。昨年、パリの自然史博物館へ行ったときに、同じような展示形態を見たが、これほどまでのものはなかった。

十分に秘蔵コレクション「珠玉の昆虫標本」を堪能し、見学を終えた。

8月28日に来たときは、ここから上野の国立科学博物館で開催されていた特別展「昆虫」を見に行った。さすがに子供達の来場が多く、館内はその歓声に溢れていた。NHK Eテレの「香川照之の昆虫すごいぜ!」で子供たちに人気のある、"昆活マイスター"として名高い香川照之さんがオフィシャル・サポーターになっている。膨大な昆虫標本の展示とともに、いくつかの話題で構成された昆虫展だと思う。

2回目の9月13日は、東京大学の正門から、さすがに東大だなと思う歴史のある建物を見ながら、安田講堂を見て、東大病院の脇から池の端門へ出た。この日は家内と一緒だったが、上野やぶ蕎麦で板わさと厚焼き玉子でビールを飲み、せいろ蕎麦を食べて帰宅した。今は2015年(平成27年)3月14日に開通した東京・上野ラインで30分少々で横浜まで帰れる。

|

37.尾本恵一 東大名誉教授の標本 -1

8月28日に「珠玉の昆虫標本」展を見に来たときは、時計回りではなく、逆に見始めた。そして、尾本恵一さん(1933~)の標本を見て圧倒されてしまった。主としてアフガニスタンのパルナシウスやモンキチョウの仲間のチョウの標本が収められた箱が、足元から、見上げる高さまで7段に並べられていた。コレクションは2013年に東京大学総合研博物館に寄贈された。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/500秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

38.尾本恵一 東大名誉教授の標本 -2

尾本さんの収集の重点は、アゲハチョウ科ウスバアゲハ亜科、シロチョウ科のミヤマシロチョウ属とモンキチョウ属、タテハチョウ科のコムラサキ亜科とユーラシアのジャノメチョウ亜科だそうだが、まず、ウスバアゲハ亜科(Parnassiinae)の標本に圧倒される。この箱はチャールトンウスバのようだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/500秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

39.尾本恵一 東大名誉教授の標本 -3

これはシロタイスアゲハと思う。とすれば、パルナシウスとは違うタイスアゲハ族(Zerynthiini)に含められる、

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/160秒 28mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

40.尾本恵一 東大名誉教授の標本 -4

パルナシウス族のウスバシロチョウ属の箱が並ぶ。パルナシウスは世界に約60種いるそうだ。これは幻のパルナシウスと言われるアウトクラトールウスバだろう。尾本恵一さんは、1963年に世界で4番目にこのチョウを採集したそうだ。アウトクラトールとは専制君主という意味らしい。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/640秒 13mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

41.尾本恵一 東大名誉教授の標本 -5

パルナシウスの標本箱がぎっしりと並ぶ。この箱はオオアカボシウスバのようだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/800秒 13mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

42.尾本恵一 東大名誉教授の標本 -6

これはアポロウスバだろうと思うが、中央の赤斑の異常に大きな標本は裏面だろうか。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/640秒 10mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

43.尾本恵一 東大名誉教授の標本 -7

2013年の東京大学総合研究博物館ニュースであるウロボロスVolume18 Number2 に掲載された、尾本恵一名誉教授ご自身が書かれた「いわゆる尾本コレクションについて」で、パルナシウスとともにコリアス(モンキチョウ属)に興味を抱くようになったと述べられているが、1952年7月20日、千歳市で採ったチトセモンキチョウと命名されたモンキチョウの異常型、そしてその翌日、大雪山の麓でモンキチョウの雌雄型を採集されたことがそのきっかけとされている。 多種の多様なモンキチョウの仲間の標本が並んでいたが、私には名前まではわからなかった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/200秒 33mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

44.尾本恵一 東大名誉教授の標本 -8

日本にいるミヤマモンキチョウにも似るが、同じではない。私も海外旅行をしたときには蝶に出会うと、できるだけ写真を撮るようにしている。今まで、スイスアルプス、オーストリア、中国四川省巴朗山峠、トルコなどでモンキチョウの仲間に会ったが、同定はできなかった。モンキチョウの仲間は世界で200種ほどいるそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/800秒 10mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

45.尾本恵一 東大名誉教授の標本 -9

ラダックモンキチョウというのに似ている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/640秒 10mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

46.尾本恵一 東大名誉教授の標本 -10

これは東京大学総合研究博物館ニュース ウロボロス でも述べられているマルコポーロモンキチョウだろうか。蝶好きの私にとっては、五十嵐邁さん、濱正彦さん、そして尾本恵一さんの標本はあこがれである。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/1000秒 10mm ISO2500 ) 露出補正 なし

|

|

47.岸田泰則 日本蛾類学会会長の標本

尾本恵一さんの標本の隣には、2010年から3年間、日本鱗翅学会会長も歴任されている岸田康則さん(1949~)の蛾類標本38箱があった。この箱には、チョウと見紛うような美麗な蛾の標本が並べられていた。よく言われる蝶と蛾の相違点だが、シャクガモドキという夜に活動するチョウを別にすれば、私は触角の先端の形状を見るのが分かりやすい。目を引き付ける左から4列めの大型の蛾は、上からウラニアツバメガ、シンジュツバメガ、ルリオビツバメガ、オウサマアゲハモドキだ。チョウに勝るとも劣らぬ美しさだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/640秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

48.五十嵐チョウ標本両面ガラス箱 -1

壁に沿って一回り見学した後、中央に吊るされた両面ガラス張りの、チョウの表裏が見られる標本箱が11箱並んでいた。初めて見る展示形態だった。2回目に行った9月13日には、1箱づつ、まず表を見て、裏を見ていった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/500秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

49.五十嵐チョウ標本両面ガラス箱 -2

入り口側から、アキリデスのスンバアオネアゲハ(Achillides neumoegeni)、ブッダオビクジャクアゲハ(Achillides Buddha)、オオルリアゲハ(Achillides ulysses)といった大型の美しいアゲハが並ぶ。五十嵐邁さんと言えば1979年に発刊された著書「世界のアゲハチョウ」が有名である。欲しかったけど高価だったので手が届かなかった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/500秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

50.五十嵐チョウ標本両面ガラス箱 -3

カザリシロチョウ、オオムラサキと続いて、これはコノハチョウ、そして三大美蝶の一つと言われるナルキッサスミイロタテハ、クラウディアミイロタテハ、ルリオビタテハなどが収まった箱だ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/640秒 11mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

51.五十嵐チョウ標本両面ガラス箱 -4

カザリシロチョウの仲間(Delias)であるベニモンシロチョウの表側。上が♂で、下が♀だがともに地味な感じだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/800秒 11mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

52.五十嵐チョウ標本両面ガラス箱 -5

前の写真のベニモンシロチョウの裏側にまわった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/800秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

53.五十嵐チョウ標本両面ガラス箱 -6

同じくベニモンシロチョウの裏側。裏を見なくては意味がない。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 11mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

54.五十嵐チョウ標本両面ガラス箱 -7

ミイロタテハとルリオビタテハ。ミイロタテハ属(Agrias)とルリオビタテハ属(Prepona)は同じルリオビタテハ族である。ナルキッサスミイロタテハ、アミドンミイロタテハ、ファルキドンミイロタテハやルデキサメヌスリオビアゲハ?が収められている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/800秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

55.五十嵐チョウ標本両面ガラス箱 -9

ミイロタテハとルリオビタテハ の裏面。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/800秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

56.五十嵐チョウ標本両面ガラス箱 -10

左側の箱がヤイロタテハ、右側の箱がタイヨウモルフォとアオタイヨウモルフォだ。ヤイロタテハははじめコムラサキ亜科のシロタテハかと思った。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

57.五十嵐チョウ標本両面ガラス箱 -11

ヤイロタテハの裏面である。シロタテハとは全く違う。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

58.五十嵐チョウ標本両面ガラス箱 -12

上の6頭はタイヨウモルフォと思う。中央の下はアオタイヨウモルフと思うが、他の2頭はわからなかった。モルフォチョウの多くは翅の表が青く輝くがこの種のように固有の色合いや模様を持つモルフォの仲間がいるのだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

59.五十嵐チョウ標本両面ガラス箱 -13

タイヨウモルフォ、アオタイヨウモルフォなどの裏面である。表に比べて地味だ。モルフォチョウ属はタテハチョウ科のジャノメチョウ亜科に分類されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO2500 ) 露出補正 なし

|

|

60.五十嵐チョウ標本両面ガラス箱 -14

左にタイヨウモルフォの箱、次にブルーに輝くモルフォの箱、そして、その右側は何だろう?

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/800秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

61.五十嵐チョウ標本両面ガラス箱 -15

エガーモルフォと思ったが、後翅の形を見ると違うようだ。メネラウスモルフォかもしれない。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO2500 ) 露出補正 なし

|

|

62.五十嵐チョウ標本両面ガラス箱 -16

輝きの強いモルフォは、よく装飾品に利用される。かつては、モルフォの翅で作った皿がブラジル土産として売られた時代があり、しかも大量に輸出されたために、現在では飼育羽化品以外は輸出できないようになっているそうだ。装飾品に利用されたのはエガモルフォが多いようだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO2500 ) 露出補正 なし

|

|

63.五十嵐チョウ標本両面ガラス箱 -17

12頭のモルフォの裏面だが、エガモルフォとは少し違うようだ。メネラウスモルフォの裏面のように見える。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

64.五十嵐チョウ標本両面ガラス箱 -18

何というチョウか分からなかったが、帰宅して1979年刊の〔学研の図鑑〕「世界のチョウ」で探したところ、シロオビワモンチョウだった。こちら側は表。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/800秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

65.五十嵐チョウ標本両面ガラス箱 -19

シロオビワモンチョウは開いた前翅の幅が8.5cmほどある大きなチョウだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/800秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

66.五十嵐チョウ標本両面ガラス箱 -20

シロオビワモンチョウの裏面だ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/800秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

67.五十嵐チョウ標本両面ガラス箱 -21

天井から吊るされた両面ガラス箱11箱の最後の箱は、ワモンチョウだった。左の列の上から3頭はワモンチョウ、2列目はウエムラワモンチョウだろうか。右2列はムラサキワモンチョウと思う。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/800秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

68.五十嵐チョウ標本両面ガラス箱 -22

大型ワモンチョウの仲間の裏面である。表か裏かどちらかが同定の決め手になることが多いが、どれも似たような紋様に見えてしまう。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

69.会場風景

会場を振り返ってみる。写真の正面の壁面の左側がセミ博士、加藤正世さんの標本で、右側が鳥類学者の侯爵山階芳麿さんの標本が並ぶ。その手前が撮影禁止だった日本人日本最古の昆虫標本である約200年前の江戸時代の旗本武蔵石寿が製作した7箱の昆虫標本が平置きにされている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/400秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

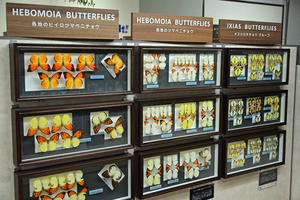

70.一般展示 -1

特別展「珠玉の昆虫標本ー江戸から平成の昆虫研究を支えた東京大学秘蔵のコレクションー」の部屋を退出して、東京大学総合研究博物館の一般展示を見た。チョウに関する展示も多い。これはチョウの分類を科別に紹介した標本である。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/640秒 13mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

71.一般展示 -2

「東京で絶滅した蝶」と書かれた箱に、ギフチョウ、オオウラギンヒョウモン、ミヤマシジミ、クロシジミの標本が収められていた。戦後の東京では、都市化や開発、河川改修、農地の集約化、林業の衰退、里山の荒廃など高度経済成長を発端とする環境への悪影響がいち早く生じ、多くの昆虫が絶滅したと説明されていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO1000 ) 露出補正 なし

|

|

72.安田講堂

2回目の9月13日は、東京大学総合研究博物館を退出したあと、上野のアメ横に寄って、「上野やぶ蕎麦」で美味しい蕎麦を食べようと、東大構内を池の端門の出口まで歩いた。途中、安田講堂の前を通ったが、私たちの世代にとって安田講堂は、1968年(昭和43年)の全学共闘会議によって占拠され、最終的には機動隊により強制排除された東大紛争(東大安田講堂事件)など学生運動の象徴であった。その後、事務室は順次「学生部」等として使われるなどしていたが、大講堂は長期にわたり荒廃状態のまま閉鎖されていた。富士銀行をはじめとする旧安田財閥ゆかりの企業の寄付もあり1988年(昭和63年)から1994年(平成6年)に改修工事が行われ再度供用されているという。この日、安田講堂の前の広場で保育園の子供たちが遊んでいた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/1250秒 15mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

73.安田講堂玄関

安田講堂の玄関へ行くと、守衛さんがおられ、なかには入れなかった。正面玄関を覗いてみると絵画があった。守衛さんに写真を撮ってもよいかと尋ねたところ、ここまで入っていいですよと言ってくれた。調べてみると小杉放菴が描いた絵でだった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/800秒 12mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

74.国立科学博物館 特別展「昆虫」 -1

8月28日に来た時は、上野公園の国立科学博物館で開催されていた 特別展「昆虫」を見てきた。子供たちを主な対象とした特別展で、一般の私は、入場料1600円をお支払いして入場した。入ってすぐのところに、オオムラサキの約30倍の模型やら、ヒトスジシマカの約240倍をはじめ、約30倍のオオクワガタ、約200倍のニホンミツバチ、約40倍のミンミンゼミの巨大模型があり、目を引いた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/640秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

75.国立科学博物館 特別展「昆虫」 -2

昆虫標本に見入る子供たち。熱心にメモを取る子もいた。夏休みで、館内は子供たちの元気な声で溢れていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/640秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

76.国立科学博物館 特別展「昆虫」 -3

展示されている標本は数も多く、充実していた。五十嵐邁コレクションの中からも多数のチョウの標本が展示されていた。8月にベトナムへ行ったときに撮ってきたキシタアゲハの標本もあった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/500秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

77.国立科学博物館 特別展「昆虫」 -4

写真はヘレナモルフォの標本だが、最近バイオミメティクスという、生物が持つ様々な特性に注目し、その構造や物性を真似ることによって生物と同じような機能をを実現し、モノづくりに生かしていくことが注目を集めている。その一つとしてモルフォチョウの発色を模倣した世界初の構造色繊維のことが説明されていた。モルフォテックスはモルフォチョウの青は色素ではなく構造で作られていることを応用して、一見白にしか見えない繊維に光を当てると青い光沢が現れる。もう一つ

「モスアイ構造」を模倣して余分な光をカットして画面を鮮明に見せるテレビの表面パネルや、反射の少ないフィルムなどが開発されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/800秒 37mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

78.国立科学博物館 特別展「昆虫」 -5

会場の出口近くにジャポニカ学習帳についてのパネルがあった。私の小学生時代にはなかったが、その後よく目にしたものである。1970年の発売以来、累計12億冊を販売した「ジャポニカ学習帳」。そんなジャポニカ学習帳の特徴の一つが、表紙を飾る写真だった。1978年以降、カメラマンの山口進さんが撮影したものが使われている。表紙に美麗なチョウやカブトムシなどの大きな写真が入っているのが特徴だったが、2012年から昆虫の写真を使うのをやめてしまった。きっかけは、教師や親から寄せられた「気持ち悪い」という声だったそうだ。確かにゴキブリを見て気味悪いというのはわかるが、私は、ジャポニカ学習帳の表紙のような昆虫の写真を見て、気持ち悪いという人がいることを知らなかった。私は、毎年、年賀はがきには自分が撮影したチョウの写真を印刷しているが、ひょっとしたら受け取ったかたの中には気持ち悪いと思う人がいるかもしれない。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 12mm ISO640 ) 露出補正 なし

|