②富良野 「ファーム富田」(6月28日) 北海道旅行 札幌,、そして富良野・美瑛バスツアー 6月27日-30日

2日目、事前に申し込んでおいた札幌発富良野・美瑛日帰りバスツアーに参加した。札幌からはちょっと遠いが、せっかく北海道に来るのだから、せめてクジャクチョウやコヒオドシくらいは撮ってきたいという下心があったからだ。

朝7時40分に札幌駅で集合。バス1台がほぼ満席になる参加者数だった。7時50分にバスに乗り込んで出発した。

道央自動車道の岩見沢SAで休憩して、三笠ICで下り、山間部の道を「ファーム富田」へ向かう。私たちのバスの座席は運転手さんのすぐ後ろだったので眺めがよい。途中、エゾシロチョウかウスバシロチョウ、あるいはヒメウスバシロチョウかははっきりわからないが、白い蝶が飛んでいるのが見えた。

「ファーム富田」へは10時頃到着し、2時間ほど滞在することになった。昼食は各自でとることになっているが、私たちは昨夜ホテルに戻る前に駅前のデパ地下で買ったパンを、園内のベンチで飲み物を購入して食べた。北海道にしかいないエゾシロチョウが飛んでいた。チョウはいないかと傾斜地にあるトラディショナル・ラベベンダー畑を上がったり、下がったりして汗をかいた。

次は「青い池」である。12時半ごろ富田ファームを出発し、30分ほどで着いた。

ラベンダー畑に翔ぶモンシロチョウ 2022年6月28日 北海道中富良野町 「ファーム富田」

|

27.札幌駅前広場 彫刻「牧歌」 朝7時半の札幌駅前広場。彫刻「牧歌」の群像は昭和35年札幌市出身の彫刻家 本郷新氏の作品である。その説明板には、「作品は北海道の特徴としてポプラの若木、トウモロコシ、スズランを持った3人の少女、子羊を抱いて立つ男性、角笛を吹く男性という5基の等身大の像で構成されている。」と記されていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 18mm ISO 160 ) 露出補正 なし |

|

28.岩見沢SA キアゲハ バスは道央自動車道の岩見沢SAで休憩となった。花が咲いているところがあったので行って見ると、サルビアのような青紫色の花(Picture This で検索するとキャットミントと出た)に、少々傷んでいたがキアゲハが来ていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 140mm ISO 250 ) 露出補正 なし |

|

29.ばんえい競馬 岩見沢のばんえい競馬の歴史は古く、1889年(明治22年)、岩見澤村競馬山(現・鳩が丘)に競馬場を造成し、翌1891年(明治24年)9月15日に祭典奉納競馬としてばんえい競走が行われている。そのばんえい競馬のモニュメントが置かれていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 18mm ISO 110 ) 露出補正 なし |

|

30.三笠市のアンモナイト化石 岩見沢の近くの三笠市は、約1億年前、恐竜が陸上の王者として君臨していた頃、まだ海の底にあった。そこには、たくさんのアンモナイト、モササウルスやクビナガリュウなどの大型爬虫類が生息する、今とは全く異なる世界が広がっていたという。三笠市の桂沢周辺の地層は中生代白亜紀層で構成され、太古のロマンを秘める化石の宝庫として世界的に有名である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 34mm ISO 125 ) 露出補正 なし |

|

31.「三笠市立博物館」 岩見沢SAを出発したバスは、三笠市を走る。バスのガイドさんが、右手に見えた「三笠市立博物館」を紹介し、その屋上から恐竜が顔を出していた。アッという間に通り過ぎる恐竜の顔をカメラに収めるのは難しかった。wikipediaによれば、別名「化石の博物館」とも言われる「三笠市立博物館」は、天然記念物に指定されている「エゾミカサリュウ」の化石をはじめとして、アンモナイト等およそ3,000点以上の展示物を収蔵する。また、炭坑の街として栄えた三笠市の歴史を刻む北海道の資料や、三笠市の豊かな自然を知ることができる屋外博物館なども整備されていると。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 23mm ISO 800 ) 露出補正 なし |

|

32.「ファーム富田」 赤いキンギョソウ バスは桂沢ダムのところで、道道116号を左に曲がって、国道452号を芦別から右へ、さらに国道38号を走って中富良野の「ファーム富田」に着いたのは10時少し過ぎていた。園内はおよそ15haあるそうだ。ラベンダーが栽培されている畑のほかにも多くの花が栽培されている。花畑はそれぞれ「花人の畑」、「倖の畑」、「春の彩りの畑」、「秋の彩りの畑」、「彩りの畑」、「森の彩りの畑」、「トラディショナルラベンダー畑」に分かれている。 園内を歩き始める。バスを降りたところの前に広がる「花人の畑」にはいろいろな花が咲いている。これはキンギョソウだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 130mm ISO 180 ) 露出補正 なし |

|

33.「ファーム富田」 白いキンギョソウ 「花人の畑」には、このほか、ビオラやケイトウ、サルビア、マリーゴールドなど色とりどりの花が咲いていて、眼を楽しませてくれる。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/640秒 125mm ISO 100 ) 露出補正 なし |

|

34.「ファーム富田」 十勝岳連峰を望む 「アルプの舎」のテラスにあるベンチに座り、飲み物を頼んで、持ち込んだパンを食べる。正面には早咲きのラベンダーが咲く畑があり、その向こうに十勝岳連峰が眺められた。花色の違う ようてい、はなもいわ、濃紫早咲(のうしはやざき)、おおむらさき の4っの品種が紫色のグラデーションを作り出す。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 34mm ISO 100 ) 露出補正 なし |

|

35.ハマナス ハマナスも咲いていた。ハマナスの花は2mほどの灌木に咲く。花期は初夏から夏(6 - 8月頃)で、枝先に1 - 3個ほど紅紫色の5弁花を咲かせ、甘い芳香がある。花は径5 - 8 cmあり、花びらの先端に少し凹みがあり、中心は雄しべは多数つき、野生のバラとしては大輪で、2 - 3日で枯れる。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 140mm ISO 180 ) 露出補正 なし |

|

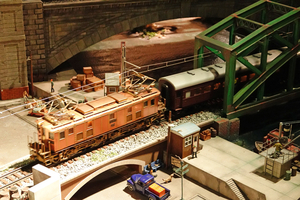

36.ノロッコ号 -1 「アルプの舎」のテラスでラベンダー畑と十勝岳連峰を眺めながらパンをほおばっていると、ラベンダー畑の向こうをトロッコ列車が走っているのを見つけた。富良野線旭川駅・美瑛駅 - 富良野駅間で1997年(平成9年)6月から運行しているトロッコ列車(臨時列車)である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 63mm ISO 100 ) 露出補正 なし |

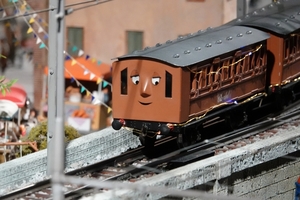

|

37.ノロッコ号 -2 ノロッコ号は1日3往復しか運行されない。つまり、6回、ここを通るのだが見られたのはラッキーだった。3両編成で機関車はDE15形のディーゼル機関車で 2019年(令和元年)より美瑛の丘をイメージした塗装の機関車で牽引しているそうだが、ここからはその機関車の様子は良く見えない。客車は50系客車をトロッコ仕様に改造し、自然に溶け込むように配慮された茶色(ブドウ色)を配し、レトロ調のイメージとした車両が使用さているそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 63mm ISO 110 ) 露出補正 なし |

|

38.「トラディショナル ラベンダー畑」 「アルプの舎」の西側に町道があり、その向こう側は傾斜地になっていて、さらにラベンダー畑が続く。そこは「ファーム富田」の原点となった、最も歴史のあるラベンダー畑だった。まだ、あまり花は咲いていないが7月上旬から中旬が見ごろであるという。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.2 1/500秒 34mm ISO 360 ) 露出補正 なし |

|

39.ラベンダーの花 -1 「トラディショナル ラベンダー畑」のラベンダーの花である。まだまだ蕾が多い。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 91mm ISO 500 ) 露出補正 なし |

|

40.ラベンダーの花 -2 これから開花するラベンダーの蕾である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 130mm ISO 800 ) 露出補正 なし |

|

41.森のラベンダー畑 「トラディショナル ラベンダー畑」の奥には白樺林があり、これから手が入れられる畑もあった。1970年には富良野における香料用ラベンダー栽培がピークを迎えるが、その後、合成香料の技術進歩とともに香料会社がラベンダーオイルの買い上げ中止をするようになり、富良野地方でのラベンダー栽培農家は「ファーム富田」だけとなったそうだ。しかし、1976年にはラベンダー畑が国鉄のカレンダーになり、全国に紹介されて観光客が訪れ始め、今日の人気につながって行った。また、1990年には南フランスのラベンダー生産者組織から「オートプロヴァンス・ラベンダー修道騎士」を授与された。ラベンダーオイル品評会に置いて「ラベンダーオイル おおむらさき」が第1位を獲得した。2008年6月には、隣接する上富良野町に開園50年記念して「ファーム富田 ラベンダーイースト」が開園した。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5 1/500秒 58mm ISO 500 ) 露出補正 なし |

|

42.エゾシロチョウ 道端に咲く黄色い花(クレピスサンクタ?)に白い蝶が止まった。北海道だけに生息するエゾシロチョウだ。北海道ではごく普通種のようだ。だが、本州の高山蝶ミヤマシロチョウに似ていて魅力的である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 140mm ISO 250 ) 露出補正 なし |

|

43.「カフェ ルネ」 12時を過ぎたので、そろそろバスに戻ろうと「トラディショナル ラベンダー畑」から「ポプリの舎」へ下り、早咲きのラベンダーが咲く「悻の畑」と、「秋の彩りの畑」「春の彩りの畑」の間をゆっくり下って、富良野川の脇を駐車場に向かった。ラベンダーを愛でながら、お茶を飲む人々があった。なお、南側にある、テレビなどでよく紹介される鮮やかな色彩の花の帯がなだらかな斜面を美しい虹のように染める「彩りの畑」は見るのを割愛した。そこは、2009年の7月に訪れている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 26mm ISO 250 ) 露出補正 なし |