名和昆虫博物館と、もう一か所是非行って見たいところがあった。明治村である。明治村の正式名称は「博物館明治村」で愛知県犬山市にある野外博物館・テーマパークだ。岐阜公園から、途中やなであゆを賞味した時間を除けば、約30km、1時間かかり、思っていたより遠かった。

以下、wikipediaから引用させていただくと、明治村は1965年(昭和40年)3月18日、名鉄が用地の寄付をはじめ財政面で全面的に援助(基金拠出)し、犬山市の入鹿池の畔に開館した。明治時代の建造物等を移築して公開し、また明治時代の歴史的資料を収集し、社会文化の向上に寄与することを目的とした。第四高等学校(後の金沢大学)の同窓生だった谷口吉郎(博物館明治村初代館長)と土川元夫 (名古屋鉄道会長) が、戦後の急速な経済成長の蔭で失われつつある明治時代の建築物のうち、歴史上にも文化芸術上にも価値があるものを末永く保ちたいとの意見で一致し、そのための財団設立を構想したのが「明治村」の発端である。

開村当時の施設は札幌電話交換局、京都聖ヨハネ教会堂、森鷗外・夏目漱石住宅など15件だったが、2007年現在では67件(蒸気機関車等も含む)に達している。博物館の敷地も2倍近くの100万㎡に広がっている。移築された建物には重要文化財に指定されたものが11件(14棟)あり、それ以外のほとんどの建物も登録有形文化財になっている。鉄道、郵便、酒造業、病院、裁判所、芝居小屋、学校、教会、灯台など明治の社会、文化の様々な領域を取り上げ、当時の建物とその内部の関連の展示で、一望することが出来るようになっている。歴史的に貴重な文化財を保存しているとともに、明治時代を追体験できる日本のテーマパークの嚆矢である。鉄道資料は静態保存だけでなく、旧京都電気鉄道(後に京都市電)の車両(狭軌1型)や蒸気機関車(名古屋鉄道12号 - 旧鉄道院160形)など、明治の車両を動態保存していることも特筆すべきことである。京都市電は1967年(昭和42年)3月18日、蒸気機関車は1974年(昭和49年)3月18日運行が開始され、いずれも村内移動用の乗り物として実際に乗車できる。京都市電と蒸気機関車は2010年12月20日より老朽による調査・点検のため一時運休していたが、京都市電は2012年9月28日より、蒸気機関車は12号のみ2012年11月8日よりそれぞれ運行を再開した。9号 - 旧富士身延鉄道1形も2015年3月15日運行再開。なお、名電1号は展示である。

敷地面積が大きく、日本のテーマパークとしては同じく名鉄インプレスが経営するリトルワールドに次いで第3位である。歴史的建造物の多さやその広さから、ドラマの撮影やアニメのモチーフに頻繁に使われている。また明治東亰恋伽などゲームとのコラボレーションや、世界コスプレサミットのサブ会場としての提供なども実施しているという。

説明文は、明治村のホームページ、現場の説明書きを参照されていただいている。

明治村に到着したのは午後2時半だった。遅くとも4時には離村したい。明治村は1丁目から5丁目迄ある。北口から入ると5丁目から周り始めることになる。

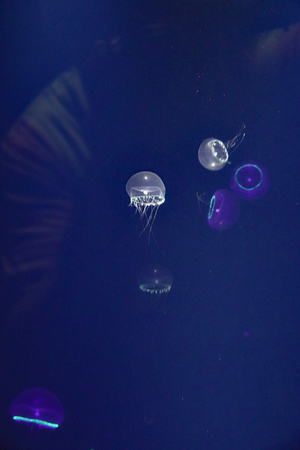

|

33.9号機関車 「SLとうきゃう駅」機関庫

村内には蒸気機関車が牽く列車と旧京都市電が、村内移動用の乗り物として走っている。明治5年(1872年)、日本で初めての鉄道(新橋-横浜間)が開通し、現在の明治村では、当時から走り続けている蒸気機関車12号・9号が村内の「SLなごや駅」と「SLとうきゃう駅」の間を繋いでいる。これはその9号機関車である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 99mm ISO 2800 ) 露出補正 なし

|

|

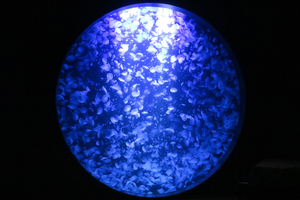

34.三等客車

実際に乗ることができる客車も、明治41年(1908年)製造のハフ11、明治45年(1912年)製造のハフ13・14の計3両あり、機関車も含めてすべて明治時代の車両で編成が組まれている。この日は走行中の列車を見ることが出来なかった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/500秒 72mm ISO 5000 ) 露出補正 なし

|

|

35.旧帝国ホテル 玄関付近

北口から蒸気機関車・客車を見ながら地下通路をくぐってくると、旧帝国ホテルの脇に出てくる。写真右手がファサードである。昭和43年(1968年)に解体され、1951年(1976年)にここに移築されている。明治村ながらこの建物は大正12年(1923年)に建てられた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO 125 ) 露出補正 なし

|

|

36.旧帝国ホテル玄関内

旧帝国ホテルの玄関を内側から撮った。首都の迎賓施設にふさわい華やかさと、設計者のフランク・ロイド・ライト(1867年-1959年)独自の設計思想が隅々まで行き渡り、全体の設計から各客室に至るまで、多様で他に類を見ない空間が実現されていたと評される。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 24mm ISO 640 ) 露出補正 なし

|

|

37.旧帝国ホテル メインロビー

メインロビー中央は、3階までの吹き抜け空間になっている。中央玄関内のすべての空間は、この吹き抜けを囲むように配置されている。それぞれの空間で床の高さ、天井の高さが異なっており、大階段と左右の廻り階段を昇るごとに、新たな視界を楽しませてくれるのだ。建物の内外は、彫刻された大谷石、透しテラコッタによって様々に装飾。とりわけ左右ラウンジ前の大谷石の壁泉と、吹き抜けの「光の籠柱」と大谷石の柱、食堂前の「孔雀の羽」と呼ばれる大谷石の大きなブラケットは、見る人を圧倒する美しさである。大空間の中を光が上下左右に錯綜し、まわりの彫刻に微妙な陰影を与えることで、ロビーで過ごす時間を特別なものにしてくれると解説されていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3 1/180秒 24mm ISO 6400 ) 露出補正 なし

|

|

38.金沢監獄中央看守所・監房 -1

左手に隅田川新大橋を見ながらまっすぐ進むと八角屋根の建物が見えてきた。金沢監獄中央看守所・監房である。中央看守所の屋根には見張塔がある。金沢監獄は明治5年(1872年)制定の「監獄則並図式」(監獄法)に沿って造られた監獄。八角形の看守所を中心に5つの監房棟が放射状に並ぶ洋式の配置である。監視室からは各監房棟の中廊下が一望に見渡せ、外部については看守所上部の見張り櫓から監獄全域の状況を把握できるため、管理上非常に効果的であった。石川県金沢市にあったものを、昭和46年(1971年)に解体され、47年(1972年)に移築された。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 26mm ISO 250 ) 露出補正 なし

|

|

39.金沢監獄中央看守所・監房 -2

そのうち中央看守所と独居房として使用された監房の一部分が移築された。なお中央に置かれている監視室は網走監獄で使用されたものだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f8 1/500秒 18mm ISO 100 ) 露出補正 なし

|

|

40.金沢監獄中央看守所・監房 -3

広い中廊下の左右には、独居監房の重い扉が整然と並んでいる。写真の左側にあるのが「書信室」で、主人たちが家族などへ手紙を書くところだ。廊下の右側に見えるのは独居監房で、扉の上にある換気用の高窓から、独房内の衛生面への配慮がうかがえる。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/160秒 18mm ISO 6400 ) 露出補正 なし

|

|

41.東京駅警備巡査派出所

右側の赤レンガの建物が、東京駅の丸の内側広場の中央にあった派出所。壮大な駅舎の竣工にあわせて建てられた。東京駅の駅舎は、辰野金吾の設計で大正3年(1914年)に竣工。一方でこの建物は、警視庁の設計によって同時期に建てたと伝えられている。東京駅駅舎との調和が図られている。建設年は大正3年(1914年)頃で、昭和43年(1968年)に解体、昭和47年(1972年)に移築された。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/160秒 29mm ISO 100 ) 露出補正 なし

|

|

42.天童眼鏡橋

山形県天童市の倉津川に架けられた石造アーチ橋。もともとの名は多嘉橋。幅7.7m、長さ13.3mの規模で、地元産の山寺石を積んで造られている。日本のアーチ橋は、江戸初期に建造が始まり、長崎の眼鏡橋などが有名である。中国から伝来した技術が用いられたため、九州地方に多く架けられた。明治に入ると、欧米の技術も取り入れられ、各地で見られるようになった。東北地方のアーチ橋は、当時の県令(日本において、1871年・明治4年から1886年・明治19年まで置かれた県の長官)であった三島通庸による土木政策からも大きな影響を受けた。長崎の眼鏡橋が湾曲した床面を持つのに対し、この橋は、ローマの水道橋のような水平な床面になっている。建設年は明治20年(1887年)、昭和45年(1970年)に解体され、昭和51年(1976年)に移築された。向こうに見えるのは川崎銀行本店。左側の青い鉄骨は隅田川新大橋。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 31mm ISO 160 ) 露出補正 なし

|

|

43.聖ザビエル天主堂 ファサード

16世紀に来日したフランシスコ・ザビエルを記念し、京都・河原町三条に建てられたカトリック教会堂。近代の京都でのカトリック布教は、明治12年(1879年)、パリ外国宣教会のヴィリオン神父が入洛したことが始まりとされている。フランスの篤志家から寄付を募って資金を集め、河原町三条にあった旧大名の蔵屋敷を購入して、明治23年(1890年)に、この教会堂が建てられた。昭和42年(1967年)に解体され、昭和48年(1973年)に移築された。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f7.1 1/500秒 18mm ISO 100 ) 露出補正 なし

|

|

44.聖ザビエル天主堂 内部

建設にあたり、図面はフランスから取り寄せたとも言われている。設計は東京で在日宣教師の一人であったパピノ神父が担ったそうだ。信者であり、大阪で大工の棟梁をしていた横田彦左衛門が施工したと伝えられている。内陣には7体の聖像が鎮座する。右から、聖ステファノ(最初の殉職者)、聖ペテロ(十二使徒の第一使徒)、聖ヨセフ(聖母マリアの配偶者)、聖フランシスコ・ザビエル、大天使ミカエル、洗礼者聖ヨハネ(キリストに洗礼を施した人)、アッシジの聖フランチェスコ(フランシスコ会創設者)が配置されている。室内は身廊(入口から主祭壇に向かう中央通路のうちの袖廊に至るまでの部分)と側廊からなる三廊式で、大アーケード、トリフォリウム、クリアストーリーの3層による典型的なゴシック様式。天井は交差リブ・ヴォールト天井で、4本の柱で囲われた1つの区画の天井を、リブで四分割する四分ヴォールトとしている。柱やリブにはケヤキ材が用いられている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/320秒 18mm ISO 6400 ) 露出補正 なし

|

|

45.聖ザビエル天主堂 バラ窓と十字架

バラ窓はゴシック様式の教会堂建築における特徴のひとつで、はめ込まれたステンド・グラスからの美しい光が、壮麗な空間を演出する。ここに展示されていたバラ窓は昭和48年、京都から移築するにあたり、保管と保存のため取り外したオリジナルと説明されていた。右側の十字架は、聖ザビエル天主堂が京都にあった当時、建物正面に立っていた。ケヤキを使い、一本から全体を彫り出した「丸彫」という技法で作られている。移築調査時、表面の劣化が進んでいたため、複製した新しい十字架を載せた。現在立っている十字架も風雪による劣化のため、明治村でも二代目になっている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/320秒 18mm ISO 6400 ) 露出補正 なし

|

|

46.銭湯 半田東湯

知らないうちに4丁目に入った。4丁目には病院・硝子製造所・鉄道寮といった近代化する時代のなかで登場した施設はもちろん、江戸時代からの系譜を継いできた芝居小屋や銭湯なども立ち並ぶ。また、ブラジルやハワイなど、移民した日本人の住まいも見られる。この建物は、知多半島の港町に建てられた風呂屋。1階奥の浴室に置かれた浴槽は男湯と女湯がつながっていて、目隠しだけで仕切られている。銭湯は江戸時代以来、地域の社交場として欠かせない存在で、湯上がりの常連客などは、2階に上がって雑談に時を過ごしたという。表構え、番台などに江戸時代の湯屋のおもかげをとどめている。明治末年(1910年)頃に建てられ、昭和46年(1971年)に解体、移築は昭和55年(1980年)である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 28mm ISO 280 ) 露出補正 なし

|

|

47.村営バス停留所

帝国ホテルと正門の間を約20分で行ったり来たりしている。呉服座(次の写真)の前にあるのは、村内にある9っの停留所の中のひとつだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 28mm ISO 180 ) 露出補正 なし

|

|

48.呉服座

銭湯・半田東湯の左隣に国指定重要文化財の呉服座があった。大阪府池田市西本町猪名川の川岸にあった芝居小屋で、もとは池田市本町にあった明治7年創業の戎座を、明治25年(1892年)に西本町へ移築したもので、このときに名称も「呉服座」と改められたそうだ。構造は江戸時代から続く伝統建築の名残をとどめた、木造2階建ての杉皮葺きである。建てられたのは明治25年(1892年)、解体は昭和44年(1969年)で、昭和46年(1971年)にここに移築された。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO 160 ) 露出補正 なし

|

|

49.小泉八雲避暑の家

小泉八雲(1850年-1904年)はもとの名をラフカディオ・ハーンと言い、アイルランド人の父とギリシャ人の母の間に生まれた。アイルランドで教育を受けた後、アメリカで新聞記者などを経て、明治23年(1890年)に来日し、英語教師として松江中学を始め各地へ赴任した。、20年くらい前になるが、皆生温泉へ行った時に、松江では1年3か月弱暮らしたという小泉八雲の旧家を見てきた記憶が残っている。明治29年(1896)に日本に帰化し、同年東京帝国大学に招かれ教鞭をとるようになると、毎年夏を焼津で過ごすようになったそうだ。この家は魚屋の山口乙吉という人の家で、1階に通り土間を備えた典型的な町家(商人の家)である。建設年は明治初年(1868年)、 昭和43年(1968年)に解体され、 昭和46年(1971年)に移築された。 軒先を借りるように、昔懐かしい駄菓子が所狭しと並んでいる。一歩中に入る。竹とんぼや紙風船などの懐かしいおもちゃもあった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO 400 ) 露出補正 なし

|

|

50.駄菓子屋 八雲

小泉八雲避暑の家の軒先を借りるように、昔懐かしい駄菓子が所狭しと並んでいる。一歩中に入ると、竹とんぼや紙風船などの懐かしおもちゃもあった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/320秒 18mm ISO 6400 ) 露出補正 なし

|

|

51.本郷喜之床

東京の文京区本郷にあった屋号を「喜之床」と称する理髪店で、明治後期から大正初期にかけての商家の形式をうかがい知れる建物である。店の正面をガラス張りにしているのは当時の新しいスタイル。床屋は、ハイカラには、バーバーともいわれ、庶民の暮らしに欠かせない店屋だった。この建物の2階二間を明治42年(1909年)から間借りして家族と生活していたのが、歌人石川啄木だったそうだ。処女歌集「一握の砂」はここで暮らしているときに出版された。建てられたのは明治末年(1910年)頃。解体は昭和53年(1978年)、移築は昭和55年(1980年)だそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR |

|

52.村営バス

呉服座の前を村営バスが通る。ナンバー・プレートにハイカラ4号とあるので、少なくとも4台は走っているのだろう。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/500秒 72mm ISO 800 ) 露出補正 なし

|

|

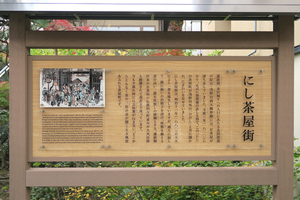

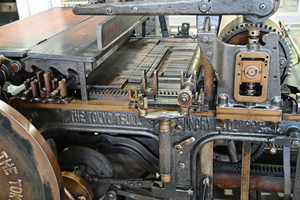

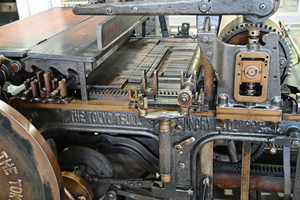

53.鉄道寮新橋新橋工場(機械館) 活版印刷機

大きな建物があった。鉄道寮新橋工場は日本で初めて鉄道が走った新橋-横浜間の起点、新橋停車場に機関車修復所として建てられた。日本の鉄道はあらゆる技術をイギリスから導入して開発され、機関車や線路はすべてイギリス製だった。この機械館も柱、外壁、サッシ等、すべてイギリスから輸入し、イギリス人技術者の指導の下に建てられ、鉄造プレハブ建築として重要な建物であり、構造力学の理にかなったシンプルな美しさが魅力の建物である。内部には日本の近代化の過程で使われた多数の貴重な機械類が展示されていたが、写真はその一つ、旧国鉄の札幌印刷所で使われていた活版印刷機である。この機会を作った東京築地活版製造所は、明治6年(1873年)に日本で初めて本格的な活版印刷機の製造を開始した日本の活版技術のパイオニア 平野富二よって設立された。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/100秒 28mm ISO 6400 ) 露出補正 なし

|

|

54.尾西鉄道蒸気機関車1号 -1

明治29年(1896年)に尾西鉄道が開業するにあたり、アメリカのブルックス社から購入した機関車。「2B1」と呼ばれる前輪2軸、動輪2軸、従輪1軸のタンク式蒸気機関車だ。明治31年(1898年)、弥冨ー津島間、同33年(1900年)の弥冨ー新一宮間が開通した尾西鉄道の1号機として、現在の名古屋鉄道尾西線を中心に活躍した。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 32mm ISO 640 ) 露出補正 なし

|

|

55.尾西鉄道蒸気機関車1号 -2

大正14年(1925年)に尾西鉄道と名古屋鉄道が合併した際、この車両は名古屋鉄道の所有になり、その後、昭和10年(1935年)からは新潟県の信越線二本木駅に隣接する日本曹達株式会社内の工場専用機として使用され、入替作業に従事したという。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO 160 ) 露出補正 なし

|

|

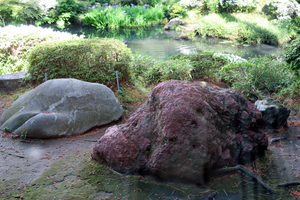

56.入鹿池

明治村の東側には大きな池があった。wikipediaによれば、入鹿池(いるかいけ)は、愛知県犬山市の入鹿、飛騨木曽川国定公園内にある人工の農業用ため池。2010年(平成22年)3月25日に農林水産省のため池百選に選定され、2015年(平成27年)には国際かんがい排水委員会による世界かんがい施設遺産にも登録された。周囲 は約16kmあり、貯水量 は 15,181 km3、面積 は 1521㎢あるという。池ではなく湖のようだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5 1/500秒 58mm ISO 125 ) 露出補正 なし

|

|

57.第四高等学校武術道場 弓道場

金沢の第四高等学校(現 金沢大学)に建てられたもので、柔道、剣道、弓道3つの道場からなる武道場。写真に写っていない母屋は、木造平屋建て、切妻造りの桟瓦葺きの建物。主屋正面の中央に切妻造りの玄関がつく。主屋内部は剣道場と柔道場の2つに分かれ、両妻の落ち棟に師範台と更衣室、背後に浴室を設けていた。この写真は弓道場で、主屋と土間を介してつながり、同じく木造平屋建て、切妻造りの桟瓦葺きの建物である。的屋は茅葺きで、厚く深い軒の下に的が置かれている。大正6年(1917年)に建てられ、昭和44年(1969年)に解体、翌年(1970年)に移築された。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 28mm ISO 360 ) 露出補正 なし

|

|

58.名電1号形 22号

明治村開村50周年、名鉄創業120周年を記念して札幌市電に譲渡され交通資料館に保存されていた22号が期間限定で里帰りした。明治31年(1898年)京都についで日本で2番目に運行を開始したのは名古屋電気鉄道である。名電1号形は明治34年(1901年)に名古屋で製造され、明治40年代まで名古屋市内で運用されていた26人乗りの車両である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 24mm ISO 450 ) 露出補正 なし

|

|

59.名電1号形 22号 車内

しかし、乗降客の増加に伴い、この形の車両は使用されなくなり、予備車両として保管されていた。大正7年(1918年)に札幌電気軌道がこれらの車両20両余りを購入し改造を加え、運行を開始し、昭和11年ごろまで札幌市民の足として親しまれた。展示されている車両は札幌に譲渡された車両のうち唯一現存する車両である。2014年から2020年まで6年間の貸出展示の予定であったようだが、まだ展示されていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO 1000 ) 露出補正 なし

|

|

60.レンガ通り通りと東山梨郡役所

3丁目を飛ばして2丁目に入っていた。レンガ通りの向こうに東山梨郡役所が見えて、着物姿のお嬢さん二人がこちらに歩いてくる。明治11年(1878年)に施行された「郡区町村編成法」により、県令(後の県知事)の任命する郡長が、郡内の行政を指揮監督することになり、各地に郡役所が置かれました。東山梨郡では、明治18年(1885年)にこの建物が日下部村に落成。当時の山梨県令であった藤村紫朗は、地元に多くの洋風建築を建てさせたという。突き当りに見えた東山梨郡役所は明治18年(1885年)に建てられ、昭和39年(1964年)に解体、昭和40年(1965年)に移築された。重要文化財である。レンガ通りの手前右側に、安田銀行会津支店の建物(明治40年・1907年築)があったが、そこはハイカラ衣装館となっていて、1人1着3,500円で着物を着て散策が出来る。2人のお嬢さんは、そこで着物を借り、返しに行くところだった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 87mm ISO 110 ) 露出補正 なし

|

|

61.京都市電の線路

明治村で楽しみにしていたのは京都市電である。村内の市電名古屋駅ー京都七条駅ー品川灯台駅を往復している。レンガ通りを出たところに、京都七条駅があり、その線路が見えた。京都市電は明治28年(1895年)、現在の京都駅近くから伏見までの約6.4kmで開業。同年4月から岡崎公園で開催された第4回内国勧業博覧会の会場輸送の「足」として大いに利用された。世界では1881年ドイツで初めて電車の営業が開始されたが、日本での電車の営業においてはこの京都市電が最初となっている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 44mm ISO 250 ) 露出補正

|

|

62.走行中の京都市電

現在明治村にある車両は、明治43年から44年にかけて製造された大型の車両という。京都で50年以上も使用していたため、大きく改造されていたようだが、8号車がオリジナルな形に復元された。京都市電2両は村内に静態保存されていたが、開村2年後の昭和42年3月から運転をはじめた。昭和36年に廃止された京都市電北野線で走っていた車両である。子供の頃(昭和22年頃)、両親とこの北野線に乗ったかすかな記憶がある。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 91mm ISO 100 ) 露出補正 なし

|

|

63.蒸気機関車 SL名古屋駅

ふと時計を見ると午後4時になろうとしている。そろそろ引き上げなくてはいけない。北口に戻る途中、SLの終点、SL名古屋駅があった。汽車は1時間に1~2本しかない。走行中の汽車を見ることはできなかった。乗車区間は短く、乗車時間は5分である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 22mm ISO 250

|

|

64.帝国ホテル 撮影スポット

帝国ホテルまで戻ってきた。こんな撮影スポットが設けられていた。結局、1丁目から5丁目迄ある明治村を、北口から入ったので、5丁目と4丁目の主だったところと、3丁目のほんの一部しか見て来られなかった。広大な敷地に、充実した展示物が、70件近くもある。ゆっくりと見て歩くと1日かけても無理だと思う。次の機会に1丁目~3丁目を見たいと思うが、81歳の私には叶わないだろう。付き合ってくれた友人に、車で名古屋駅まで送ってもらったが、その車の中で、安倍晋三元首相が狙撃されたことを知った。そして帰りの新幹線の中で奈良県立医大病院で亡くなられたことを知った。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5 1/500秒 26mm ISO 100

|