90.朝6時 天候は?

ホテルで迎えた朝は、やはり曇り空だった。今日も期待できない。このホテルの背後には青森ロイヤルゴルフクラブというゴルフ場が併設されているが、朝食のビュッフェには、泊りがけのゴルファーの姿が見えた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 14mm ISO320 ) 露出補正 なし

|

|

91.弘前ねぷた

ホテルのレンストランの前に飾られていた2011年弘前ねぷた祭り出展作品である。この作品は独眼竜伊達政宗を描くことにより、2011年3月11日に発生した東日本大地震による被害から復興を祈り、被災された方々に、勇気と笑顔、そして多くの犠牲になられた方々の鎮魂に繋がればとの思いから制作されたものだそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/800秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

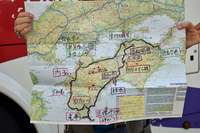

92.田舎館村 第一田んぼアート」会場

10時少し前に田んぼアートの会場に着いた。平面で見ていると何が描かれているか全く想像もつかない。(黄)とか(紫)とか札が立っているが、これは、稲の色である。田んぼアートで使われている稲の種類は、食用米では、津軽ロマン(緑)、あさゆき(緑)、古代米が紫大黒(紫)、黄大黒(黄)、緑大黒(濃緑)、鑑賞用としてゆきあそび(白)、べにあそび(赤)、あかねあそび(橙)、紫穂波(紫)赤穂波(赤)青系赤174号(白)がある。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

93.第26回 田んぼアート

第一田んぼアート会場には鑑賞のため、田舎館村展望台が設けられていた。エレベータで4階に上がると展望デッキがある。そこからの眺めがこれだ。グレゴリー・ペックとオードリー・ヘップバーンがイタリア製のスクーター「ベスパ」に乗って、ローマ市内を巡るシーン。左は古代ローマ遺跡コロッセオ、右はサンタ・マリア・イン・コスメディン教会の外壁にある真実の口。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

94.オードリー・ヘップバーンとグレゴリー・ペック -1

遠近法により、この4階の田舎館村展望台から眺めるのがベストの位置に描かれているそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 13mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

95.オードリー・ヘップバーンとグレゴリー・ペック -2

それにしてもよく似ている。稲の色分けで描かれているとは思えない。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO160 ) 露出補正 なし

|

|

96.真実の口 -1

手前に「考えよう相手の気持ち」とある。これも遠近法でごく自然で、読みやすい文字列になっている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1250秒 11mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

97.真実の口 -2

少し斜めになるので、水田の水面が邪魔をするが、もう少し日にちが立つと、ベストな眺めになると思う。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 30mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

98.田んぼアート 第二会場

すぐそばにある第二会場は「道の駅いなかだて」にある。JRAのウインズ津軽競馬場に迷い込みそうになったが、道の駅の駐車場に車を停め、隣接する弥生の里展望所に向かった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 17mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

99.手塚治虫キャラクター

第二会場のテーマは、今年で生誕90年を迎える漫画家手塚治虫氏の作品より、「鉄腕アトム」「ジャングル大帝」「ブラック・ジャック」「リボンの騎士」の4作品のキャラクターと手塚治虫氏本人のキャラクターが描かれていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 14mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

100.惜しまれる人 石アート

展望所を左に回ると「ダイアナ妃」を描いた石アートが見えた。白、黒、グレーなどの小石を敷き詰めて個人の肖像が描かれている。よく似ている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 11mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

101.川柳最優秀賞

白い石で川柳最優秀賞の「古代米 風と一緒に 歌ってる」書かれていた。その向こうに鉄道の駅が見えた。弘南鉄道の田んぼアート駅だ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 16mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

102.惜しまれる人 美空ひばり

さらに展望所の廻廊を左に回ると、「美空ひばり」を描いた石アートがあった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

103.弘南鉄道 弘南線 -1

弘南鉄道弘南線の田んぼアート駅に黒石方面行の電車が入ってきた。どこかで見たような車両で東急電鉄の7000系のようだが、少し違う。ネットで調べてみたら、東急7000系の中間車両に運転台を付けた改造車だそうだ。駅のホームには人が大勢いるように見えたが、これは描かれたものが張り付けてあるのだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

104.弘南鉄道 弘南線 -2

惜しまれる人「ダイアナ妃」の向こうを電車が走る。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 13mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

105.弘南鉄道 弘南線 -3

駅のホームはなんだか賑やかそうに見えるが、実際には乗降客は誰もいなかった。 弘南鉄道 は1926年(大正15年)に設立され、翌年、弘前 - 津軽尾上間を開業した。そして、1950年(昭和25年)津軽尾上 - 黒石間が開業し全通した。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 37mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

106.八甲田ホテル玄関

田んぼアート第二会場で車を停めた「道の駅いなかだて」で少々買い食いをして、八甲田ホテルへと向かった。レンタカーのナビ通り、国道102号線と394号線を走って小一時間で到着した。雨足が強くなっていた。もう20年近く前になるが、八甲田ホテルには一度泊まったことがある。国内最大級の洋風ログ木造建築のリゾートホテルだ。年配の案内係の方に、コーヒーを飲みたいのですがと、尋ねたところ、快くレストランへ案内してくれた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/500秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

107.宗像志功の版画

ロビーに入ると、青森県が地元の 棟方志功 の版画が印象的だった。大字で昭和廿玖年(昭和29年)八月十八日 於 八甲田山頂き 神舞閣 と書かれているから、そのころの作品なのだろうと思う。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/400秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

108.レストラン「Me Deau」入口

ここにも宗像志功の版画があった。説明書きをちゃんと読んでくればよかった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/400秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

109.八甲田ホテル レストラン

木の柱、梁、壁に暖かい色の照明が、マッチしている。天井が高くてとてもさわやかな空間だった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/400秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

110.窓のそと

レストランの窓から眺めると、その景色の緑は雨で現れている。ガラス窓にシャンデリアの灯りが写る。落ち着ける珈琲タイムを楽しんだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 31mm ISO640 ) 露出補正 なし

|

|

111.ロマネ・コンティ

棚を見ると、ロマネ・コンティや、シャトー・ラトゥール、シャトー・マルゴーといったワインの瓶が並んでいた。空き瓶だったけど。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/125秒 37mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

112.星野リゾート「青森屋」

午後1時、まっすぐ三沢へ行くには早すぎる。どこか見るべきところはないかと、探していると三沢にある旧渋沢栄一邸というのがあった。小牧温泉というところにある。スマホで検索していくうちに、星野リゾート「青森屋」の中にあるということが分かった。少々道に迷ったが、午後3時過ぎに小牧温泉 元湯というところに到着し、そこで聞いて、「青森屋」のフロントへ行って、旧渋沢栄一邸が青森屋の22万坪あるという公園の中にあることが分かった。八甲田から古牧温泉へ向かう途中、ブナ林の林間道路が素晴らしかった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/1000秒 11mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

113.西大門

古牧温泉渋沢公園は 青森屋公園 となっているが、行き方をフロントで聞いて、その入り口にあたる西大門から入る。案内係の女性がとても愛想良く教えてくれた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

114.八幡馬ラウンジ

西大門を公園内に入ってすぐのところに八幡馬ラウンジがあった。八幡馬とは、良馬の産地として知られていた青森県南部地方の伝統工芸品で、華やかな柄が描かれた馬の形をしているそうだ。 その工芸品を設えに取り入れ、赤と黒で一対になる本来の八幡馬だけではなく、八幡馬をモチーフにした障子や掛け軸、照明などに彩られるラウンジだそうだ。中には入れなかった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 13mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

115.渋沢大門

しばらく行くと左手に渋沢大門という大きな門があった。この中が、旧渋沢栄一邸のある所になる。旧渋沢邸の建っている庭園( 祭魚洞庭園というらしい)の入口にあるのがこの壮大な渋沢大門であり、15,000坪の広い敷地には渋沢邸を含めて5棟の建物が建っている。しかし、青森屋では、旧渋沢栄一邸はまだ公開していないので、青森屋の公園案内図には載っていない。だが、その近くまで行って、外から眺めることはできた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO160 ) 露出補正 なし

|

|

116.澁沢神社

旧渋沢栄一邸の前までくる。旧渋沢栄一邸と向かい合って、渋沢栄一と澁沢栄一の孫である 渋沢敬三 の秘書・執事を長期にわたって務めた杉本行雄氏(当時:十和田観光開発社長) が 栄一、敬三を祀った「澁沢神社」があった。向かって左が渋沢栄一像、右側が渋沢敬三像だ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 12mm ISO1000 ) 露出補正 なし

|

|

117.旧渋沢栄一邸

旧渋沢邸は、1877年に東京・深川に建てられた渋沢栄一邸で、1909年に東京・三田綱町に移転し、戦後、政府に物納され、大臣官邸、共用会議所として使われたのち、当地に移築されたものだそうだ。渋沢栄一の孫の敬三が昭和4年、西側部分を一部解体して英国王朝風の洋館を増築し、33室、総面積328坪の現在の建物になっているとのこと。洋風の増築部分は応接室、書斎、小書斎、食堂、玄関など大小7室88坪だそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 12mm ISO640 ) 露出補正 なし

|

|

118. 旧渋沢栄一邸の和館部分と庭

明治10年、37歳の渋沢栄一が深川福住町に自宅として最初に建てた建物が右側の和館部分であり、左側が渋沢敬三が増築した洋館部分だ。平成3年10月15日、敬三の命日に古牧温泉の地への移築が完了したという。和館・洋館328坪の建物が屋根瓦と畳以外はすべて忠実に復元されたといわれているそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/1000秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

119.かっぱ沼

かっぱ沼というのだろうか、公園の中心には大きな池がある。池の周囲は散策路になっていて、八幡馬ラウンジ、南部曲輪、楓林橋、浮見堂、津軽金山焼廻廊、鐘撞堂などの建物が点在する。池の周囲は散策路になっている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 19mm ISO1600 ) 露出補正 なし

|

|

120.散策路

散策路は「こもれび小道」と名付けられている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/250秒 17mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

121.三沢の寿司屋

星野リゾート「青森屋」から三沢空港まではすぐだった。レンタカーを返却し空港からタクシーに乗って「宝寿司」行った。ここもKさんの奥様が探してくれた。水槽ではフグや鯛が泳いでいる。寿司はネタが大きく新鮮だった。焼いたつぶ貝が旨かった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/640秒 30mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

122.羽田へ

三沢空港19:00発のJAL0158便は、到着の機が遅れたため、15分ほど遅れての出発となった。残照の中、雲の上を飛んで無事、羽田に到着した。今回も、コースの選定やら、列車、航空機のチケットの予約、宿の予約などすっかりKさんにお世話になってしまった。天候こそすぐれなかったが、それはそれで、あまり行くことないところへも行けたし、とても楽しい旅行だった。感謝。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/500秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|