大磯 旧吉田邸と湘南平 2023年2月25日

コロナ禍でここのところ、ご一緒に旅行することもなかったKさんご夫妻に誘われて、日帰りだが、大磯へドライブをすることになった。昼食で私がワインを飲めるように、Kさんがご配慮下さり、私が先にハンドルを握る。

大磯の大磯迎賓館というイタリアンレストランで食事をするのがそもそもの目的である。駐車場スペースが3台分しかなく、しかも駐車所の予約は叶わず、早い者勝ちということで、11時半にそのレストランに着くように出発する。

予定通り到着し、30分ほど待つことになった。時間調整のため、大磯駅周辺を散策したあと、レストランに戻り、昼食になった。

イタリアンのコース料理を堪能したのち、大磯と言えば旧吉田茂邸の見学に行く。わたくしは2017年11月に一度訪れている。

旧吉田茂邸は、吉田茂の没後、西武鉄道株式会社へ売却され、大磯プリンスホテルの別館として利用されていた。平成16年(2004年)頃より地元を中心に旧吉田茂邸の保存の機運が高まり、神奈川県や大磯町により近代政治史の歴史文化遺産として保全・活用が検討され、隣接する「県立大磯城山公園の拡大区域」として、県が整備する方向性が定められた。その後の計画検討の最中、平成21年(2009年)3月、本邸が火災で焼失してしまったが、焼失を免れた日本庭園や歴史的資源(兜門・七賢堂など)、そして大磯丘陵に連なる貴重な緑地を保存活用するため、「県立大磯城山公園」の拡大区域とすることが再確認され、平成21年(2009年)7月には都市計画の位置付けがなされたという。その後、「旧吉田茂邸地区」の事業に着手し、県が公園整備を行い、旧吉田茂邸は大磯町が町有施設として再建した。

戦後の混乱期に通算5期にわたり首相を務め、日本の戦後復興の礎を築いた吉田茂が、昭和19年頃(1944年)から亡くなった昭和42年(1967年)までを過ごしたのがこの大磯の旧吉田茂邸である。日本庭園には梅の古木が多く、見事に咲いていてくれた。「県立大磯城山公園」は、神奈川県中郡大磯町に位置する神奈川県立の都市公園(風致公園)である。旧三井財閥の別荘跡地を公園として整備されていた。その後、2013年(平成25年)に旧吉田茂邸地区一部開園、2017年(平成29年)に旧吉田茂邸地区全面開園したのだ。

午後2時半に旧吉田邸を離れ、平塚市の海抜約180mの高台にある湘南平(高麗山公園)へ上がった。ここへは2008年5月に、大磯まで電車で来てハイキングコースを歩いて上ったことがある。ツツジの季節でモンキアゲハや、カラスアゲハが飛んでいた。

展望塔へ上がると360度の景色が広がるが、相模湾側が順光になるが、山側は逆光になる。冬は日が落ちてくるのが早い。3時半、帰路に着いた。西湘バイパス、国道1号は、横浜新道は順調に走れ、1時間ほどで我が家まで送っていただいた。

旧吉田邸玄関 2023年2月28日 神奈川県中郡大磯町

|

1.大磯迎賓館 大磯駅から徒歩1分と近いところにある大正元年建築の国登録文化財の建物で、イタリアンレストランになっている。旧木下家の別邸で切妻造りスレート葺きで左右の屋根上にドーマー窓、各室にベイウインドウを設けているの特徴。大正元年に建築され、工法はいわゆるツーバイフォーで国内最古の部類となる建築遺構でもあり平成24年に国登録有形文化財に指定されている。大磯の別荘文化を現代に伝える景観を形成していると説明されていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

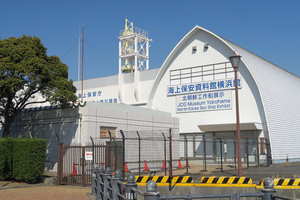

2.大磯駅 駐車場確保のため早めに大磯迎賓館に着いたので、館内に入るまで少々待たねばならなかった。大磯駅周辺を歩いてみた。見たところ、歴史を感じる駅舎だったが、開業当時の駅舎ではないと思う。大磯駅は1887年(明治20年)7月11日、国鉄東海道本線 旧・横浜駅 - 国府津駅開通と同時に開業したそうだ。2000年(平成12年)関東の駅百選に選定される。2009年(平成21年)経済産業省の近代化産業遺産に認定されている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO320 ) 露出補正 なし |

|

3.料亭「松月」 大磯駅前ロータリーに面して、料亭「松月」があった。ホームページには、初代総理大臣、伊藤博文公より「松月」という屋号を拝領し開業した料亭で、伊藤博文の料理長として活躍した創業者が、伊藤公から「松月」という屋号を拝領し開業した料亭と記されていた。創業明治36年で、数々の要人を迎えてきた料亭である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 28mm ISO160 ) 露出補正 なし |

|

4.エリザベス・サンダース・ホーム(レリーフは沢田美樹さん) wikipediaによれば、第二次世界大戦後に日本占領のためにやってきたアメリカ軍兵士を中心とした連合国軍兵士と日本人女性の間に強姦や売春、あるいは自由恋愛の結果生まれたものの、両親はおろか周囲からも見捨てられた混血孤児たち(GIベビー)のための施設として、1948年、三菱財閥の創始者・岩崎弥太郎の孫娘である沢田美喜が、財閥整理委員会によって財産税として物納されそうになっていた岩崎家大磯別邸をGHQにかけあって日本政府に指令をだしてもらい、360万5千円を払うことで保持することを許された(ただし財閥親族が取得することは許されないため教会名義とした)。資金は自らの所有物を売却し、また募金集めに奔走してかき集めた。施設の名前は、聖公会の信者エリザベス・サンダース(40年にもわたって日本に住んだイギリス人女性)が1946年10月に逝去した際、170ドルを遺贈してくれたことにちなみ、「エリザベス・サンダース・ホーム」としたそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 70mm ISO1000 ) 露出補正 なし |

|

5.ミモザ 大磯迎賓館の入り口の両側に黄色い花が咲いていた。黄色い房状の花を咲かせるマメ科アカシア属の総称という。この花の種名はフサアカシアのようだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 19mm ISO320 ) 露出補正 なし |

|

6.旧吉田茂邸の梅 大磯迎賓館でイタリアンの昼食を楽しんだあと、旧吉田茂邸へ向かった。車で10分弱のところだ。駐車場から門へ歩く間に、紅白咲き分けの梅の花が咲いていた。これは「思いのまま」だと思う。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1000秒 65mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

7.兜門 2019年に国登録有形文化財に登録された。寄棟づくり、檜皮葺など、裏千家今日庵兜門を倣った上質な意匠を持つ数寄屋建築になっている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 24mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

8.紅千鳥 兜門をくぐって日本庭園に入る。紅千鳥という品種札が付けられた濃い紅色の梅が、周囲の木々の緑を背景にして、美しく咲いていた。一重咲きの蕊まで紅色に染まる。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 58mm ISO160 ) 露出補正 なし |

|

9.七賢堂 小高い丘になったところに七賢堂が見えた。七賢堂は明治36年ごろに建築された。昭和35年に伊藤博文邸から移築した建物で、屋根は入母屋造り、銅板葺き、正面は虹梁(社寺建築における梁"はり"の一種で、虹のようにやや弓なりに曲がっているもののこと)を通して桟唐戸風の引き戸を入れ、良材を用いた丁寧な小堂である。2019年に国登録有形文化財に登録されている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 26mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

10.梅の古木 -1 梅の季節である。庭には梅の木がそこここに植えられていて、それぞれ美しさを競っているが、古木の風情がよい。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 32mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

11.楓の間(応接室) トップの写真の玄関に入った。パンフレットを見ると、旧吉田茂邸は戦後の内閣総理大臣を務めた吉田茂(1878年ー1967年)が暮らした私邸である。もとは明治17年(1884年)に吉田茂の養父・吉田健三が大磯の土地を購入し、その地に別荘を建てたのが始まりだそうだ。昭和20年(1945年)より吉田茂は大磯の邸宅を本邸とし、晩年をこの地で過ごした。このまだ新しい建物は吉田茂が暮らした当時の邸宅を復元したものである。昭和22年ごろ建てられた応接間棟、および昭和30年代に近代数寄屋建築で有名な「吉田五十八が設計した新館をメインに再建された。写真は1階の楓の間(応接室)である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 10mm ISO1600 ) 露出補正 なし |

|

12.展示室 1階から2階へ上がる途中に展示室があった。自分もよく耳にした吉田茂元首相当時のイギリス首相のウインストン・チャーチル、西ドイツ首相のコンラート・アデナウアー、アメリカ陸軍総帥のダグラス・マッカーサーらの写真もあった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 16mm ISO1600 ) 露出補正 なし |

|

13.書斎 2階に上がる。吉田茂の私的な書斎で、官邸直通のダイヤルのない黒電話が置かれていたそうだ。床の間には、吉田茂が首相として昭和26年サンフランシスコ講和条約に臨んだ際の心境について書かれた掛け軸があった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 11mm ISO1250 ) 露出補正 なし |

|

14.2階・書斎からの眺め 南縁から海の方を眺める。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

15.バカヤロー オブジェ 応接間棟2階から新館2階へ行く。途中の廊下にこんなものが置いてあった。よく見ると「バカヤロー」と見える。バカヤロー解散というのがあった。1953年(昭和28年)2月28日、第15回国会中の衆議院予算委員会で、吉田茂首相と社会党右派の議員との質疑応答中、吉田が議員の質問に対して「バカヤロー」と発言したことがきっかけとなって衆議院が解散された。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 21mm ISO2500 ) 露出補正 なし |

|

16.富士山の眺め 新館2階からは雄大な富士山が見えた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/1000秒 183mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

17.「金の間」(居間) 富士山の見えるこの部屋は賓客をもてなす応接間である。「金の間」という名称は部屋の装飾に金を使ったことにある。「金の間」からは箱根山、富士山といった山々や、太平洋を一望することができる。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 22mm ISO500 ) 露出補正 なし |

|

18.「銀の間」 寝室兼書斎である。この部屋のベッドで吉田茂は最後を迎えたという。「銀の間」の装飾品には銀が用いられていた。吉田茂はこの部屋を書斎としても利用していた。部屋のガラス棚には蔵署が並べられ、ベッド横の窓際には執務用の机が置かれていたという。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO800 ) 露出補正 なし |

|

19.「銀の間」の装飾 「銀の間」の天井は、銀色一色の華やかながらも、落ち着いたいぶしが感じられる銀色の天井である。 銀箔かと思ったが、経年変化で、変色するので、錫(すず)の箔が使われているそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 14mm ISO640 ) 露出補正 なし |

|

20.梅の古木 -2 午後2時半に旧吉田茂邸を退出する。外に出るとだいぶ日は下がってきているが、空気はさわやかだった。これは紅梅の古木である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 26mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

21.旧吉田茂邸 全景 駐車場へ歩く途中、旧吉田茂邸を振り返る。梅が花が咲く季節に来れてよかった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 31mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

22.湘南平(高麗山公園) 大きな木 Kさんの運転で旧吉田茂邸から約15分で湘南平へ上がった。ここは標高は約180mである。展望台へ上がってみる。北側は相模湾が拡がり、南側は丹沢、そして西側には富士山が見渡せる高台である。西日がまぶしい。相模湾の方を見ると、大きな木があった。落葉広葉樹であるが、エノキのようにも思えるが何の木かよくわからない。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 12mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

23.相模湾 江ノ島と烏帽子岩 東側を眺める。相模湾に見えるのは左に江ノ島、右に茅ヶ崎のシンボル・烏帽子岩だ。烏帽子岩の正式名称は「姥島(うばじま)」という。茅ヶ崎海岸の沖合約1.4kmにあり、高さは約14.6mだそうだ。手前に堤防のように見えるところは、「ひらつかタマ三郎漁港フィッシャリーナ」というところのようだ。午後3時半、最後までKさんの運転で帰路に着いた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1000秒 151mm ISO100 ) 露出補正 なし |