黒部峡谷鉄道 鐘釣で雷鳴る ② 2023年8月8日-10日 立山黒部アルペンルートとトロッコ電車・上高地3日間

黒部峡谷鉄道は、宇奈月温泉から終点の欅平まで、20.1kmを約1時間20分で走行する。私たちのツアーは、少し時間的に窮屈なようで、一つ手前の鐘釣まで行き、そこで1時間ほどいて、宇奈月へ引き返した。

鐘釣までは約1時間かかる。着いたのが午後4時ごろだった。露天風呂がある釣鐘河原へ下りてみようと歩き始める。だが、黒部万年雪という残雪があるところを見る展望台まで歩くうちに、雷が鳴り、雨が降り始めた。河原まで行くのはやめにして、かみさんが待つ駅へと引き返した。

鐘釣を17:03発のトロッコ電車で宇奈月へ戻った。宇奈月からバスに乗り、富山駅近くにある今夜の宿に着いたのは、日が暮れた7時ごろになってしまった。

今日の夕食は、各自で自由にということになっている。このツアーでは富山で旨い寿司が食べたいと思っていたが、何回も来ているツアコンさんから、お城の傍にある「写楽」という店を紹介された。チェックインして、着替えも早々にフロントでタクシーを呼んでもらい、繰り出した。

ツアコンさんが電話を入れてくれたようで、「写楽」に着くと、若主人がJTBのTさんからのご紹介ですねと迎えてくれた。

まず、カジキの山椒煮(山椒の味が効いていた)が出された。次に富山の郷土料理であるカジキのこぶ締めとズワイガニ、甘えび、いか、といったお造りはどれも旨かった。とりあえずの生ビールが空いたので、お銚子を2合注文する。次に1品料理で、下味をつけた白エビの素揚げが出された。これが最高に旨かった。ツブガイ煮つけ、ナスとタコの柔らか煮と続き、酒でいい気分になったころ、小鉢で出されたホタルイカのしょうゆ漬けは、今まで食べてきた中で一番うまいと思った。もちろん自家製で、店で丁寧に作られた一品だった。

そして最後は寿司5巻(マグロ、ゴマフグ、ズワイガニ、甘えび、いか)に吸い物が付いた。Tさんの紹介でサービスもあったのだろう。かみさんとビール1本と冷酒2合を飲んで、富山の夜の食事を満喫した。

通称「市電」という富山地方鉄道の路面電車に乗って、宿まで帰りたいと言ったところ、若主人は店の外に出て停留場を教えてくださった。その国際会議場前という停留場から富山城の夜景が見えた。

富山城夜景 加賀前田家の分家であった越中前田家の居城

2023年8月8日 富山市 富山市電「国際会議場前電停」から

|

19.冬季歩道 -1 トロッコ電車が冬期休業の間、雪深い黒部峡谷で働く人たちに毎日、歩いて生鮮食品や新聞などを届ける人が通る冬季歩道が設けられていた。この冬期歩道は、ダム作業員や関西電力の委託を受けた物資運搬員の「逓送さん」が利用する歩道で、欅平までつながっており、現在も使われている。歩くと6時間以上かかるそうだ。「逓送さん」が担ぐ荷物は10㎏以上にもなるという。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 32mm ISO800 ) 露出補正 なし |

|

20.冬季歩道の通風孔 冬季歩道には、ところどころに空気を取り入れる穴が開けられていた。黒薙を出ると、トンネルに入る手前で後曳橋を渡る。高さは60mあり、沿線で最も深く険しい谷に架かる橋だ。(前回 黒部峡谷鉄道を初体験 ① のトップ写真)

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 32mm ISO800 ) 露出補正 なし |

|

21.出し六峰 鐘釣に向かってトロッコ電車が進む。笹平駅を出て、出平へ進む途中の右側に、「出し六峰」が見えた。峰々が背比べをするようにそそり立っている。トロッコ電車からの眺めは黒部川が流れる鐘釣に向かって右側の眺めが良い。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO160 ) 露出補正 なし |

|

22.ねずみ返しの岩壁 -1 次は「ねずみ返しの岩壁」だ。大きな屏風のように岩壁がそそり立つ。高さ200mあるそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO500 ) 露出補正 なし |

|

23.ねずみ返しの岩壁 -2 広角側でやっと全体が撮れた。大岩壁は大きくて迫力がある。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO500 ) 露出補正 なし |

|

24.猫又駅 猫又という名前は、猫に追われたネズミがどうしても岩壁をよじ登れず引き返したことに由来するという。さらに追ってきた猫もまた同じように引き返したためこの付近は「猫又」と呼ばれているのだそうだ。それはさておき、この駅はトロッコ電車としては大きな駅だ。左側が私たちが乗っている列車で、右側に宇奈月行きが入って行き交う。黒部峡谷鉄道は、元々は、日本電力、日本発送電による黒部川電源開発のための資材運搬用鉄道であり、かつては便宜的に旅客を扱い、1953年から一般旅客営業を開始した。1971年(昭和46年)に関西電力の鉄道専業の子会社として黒部峡谷鉄道が設立され、宇奈月 - 欅平間を譲り受け営業開始された。日本国内では数少ない軌間762 mmの特殊狭軌による鉄道路線で、トロッコ列車(公式愛称は「トロッコ電車」)を運行している。一般旅客が乗車する客車は、B型と呼ばれる座面だけの座席に屋根が付いた開放型(オープン)の車両56両と、21両の2500形と、36両の3100形のR型(リラックス客車)という背もたれの付いた座席にガラス窓とドアが付いた密閉型の車両とが保有されている。私たちが乗車したのはオープンな車両で普通車と称されており、全長は7.06m、全幅が1,66mm、全高は2,25mmである。1両の定員は27人だ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 51mm ISO500 ) 露出補正 なし |

|

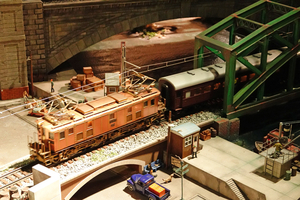

25.黒部峡谷鉄道の電気機関車 対向列車の機関車は,EDR形の重連だ。現在、EDR17 - EDR21, EDR24 - EDR29, EDR33 の12両が在籍している。EDRの「R」はリニューアルを意味する。直流600Vで、全長は6.90m、全幅は1.662m、全高2.730mである。なかなか精悍な感じがするルックスだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 51mm ISO1250 ) 露出補正 なし |

|

26.黒部万年雪 列車は15:58 に鐘釣に着いた。鐘釣の地名は近くに釣り鐘の形をした山があることに由来している。我々はここで下車する。雲行きが怪しくなってきた。露天風呂がある鐘釣河原へ歩く途中に「黒部万年雪」展望台があった。標高1,969mの百貫山からの雪崩が堆積し、次の季節に雪が降るまで残っている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 136mm ISO2500 ) 露出補正 なし |

|

27.山の神様 鐘釣山の神の使いはオオカミと言い伝えられている。山の神様(金津理比売神・かねつりひめのかみ)の使いであるオオカミ様(大神、大口真神)は目に見えない力で人々を助け、守ってくれていると信じられていた。「↑に見える岩山が御神体の山です」と示されていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 12mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

28.タイワンツルアジサイの蕾 PictureThisで検索すると、タイワンツルアジサイと判定された。茎がツル性のアジサイで、茎から出る付着根により自力で岩壁などを登る力があるそうだ。アジサイの蕾というのは、あまり印象になかった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

29.鐘釣駅 山の神様の辺りで、雨が降ってきた。鐘釣河原に下りてみようと思っていたが、諦めて駅に戻る。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.0 1/1000秒 11mm ISO640 ) 露出補正 なし |

|

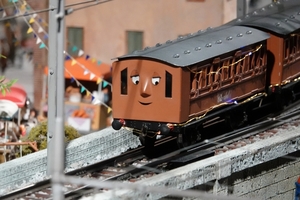

30.欅平行列車 宇奈月往きの列車に乗車し、発車を待っていると、台湾の阿里山森林鉄道と姉妹提携のヘッドマークを付けた機関車が牽く、欅平行きの列車が入ってきた。時刻は17:02 だったが、まだ欅平へ行く列車があった。ここでスイッチバックが行われる。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.0 1/1000秒 11mm ISO1000 ) 露出補正 なし |

|

31.冬季歩道 -2 黒部峡谷は冬期の積雪が多く、雪崩による被害の危険性が高いことから冬期(12月 - 翌年4月中旬)は運休する。トンネル区間を除き、ほぼ全線にわたって、冬期の運休期間中に関西電力関係者がダムや発電所との間を徒歩で移動するための、線路沿いにコンクリート製のシェルター状のものが並行している。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO2000 ) 露出補正 なし |

|

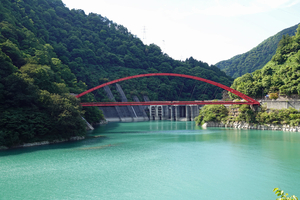

32.新山彦橋より見る山彦橋 午後6時。遊歩道を観光客が歩いていた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 25mm ISO320 ) 露出補正 なし |

|

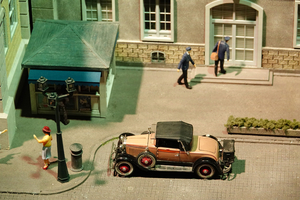

33.通称「富山市電」 富山地方鉄道株式会社の路面電車で、富山市が運営する富山市電だった時代があることから、民営となった現在でも市電と呼ばれている。正式には富山地方鉄道富山軌道線という。この車両は9000形(セントラム)で、2009年(平成21年)12月23日の環状線(富山都心線)開業と同時に営業運転を開始した。お城の傍の国際会議場前から環状線に乗車し、地鉄ビル前まで乗車した。富山城と呼ばれているが、1954年(昭和29年)に富山城跡の敷地一帯で富山産業大博覧会が開催され、鉄筋コンクリート構造による模擬天守である。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/160秒 24mm ISO3200 ) 露出補正 なし |