岐阜公園と名和昆虫博物館 7月8日

岐阜駅前のホテルにもどり、ゆっくり朝食をした。この日は朝10時に名古屋在住の親友がホテルまで迎えに来てくれる。チェックアウトをして、少し早めにホテルを出ると、すでに到着し、待ってくれていた。

まずは名和昆虫博物館がある岐阜公園を目指す。15分くらい走って、岐阜公園の駐車場に入った。「若き日の織田信長像」と題された織田信長の銅像がある正門から岐阜公園に入った。まだ、人影は少ない。ゆっくりと緑に浸りながら、公園内を歩く。

岐阜公園のいちばん南側の奥に「名和昆虫博物館」はあった。この日は金曜日、博物館は火、水、木曜日が休館日であったが、事前にこれを知り、ほっとしていた。入館料ひとり600円を支払って館内に入る。1階と2階が展示室になっていて、それほど広くはない。専門家だけではなく、一般の人や、子供たちにも理解でき、楽しませるような展示になっていた。受付では、標本も販売されている。記念にキナバルオナガタイマイ(ボルネオ)1頭を購入した。岐阜公園茶室、立礼茶席「華松軒」において抹茶と和菓子で一休みした。落ち着く。

駐車場へ戻る道筋でゴマダラチョウを撮って、明治村へ移動する前に、昼食の話になった。友人から長良川沿いのやなであゆを食べないかと提案があり、賛成する。甘露煮、お造り,南蛮漬、塩焼き、みそ煮,フライ.と次々と出てきて全部で10尾ほど食べたのではなかろうか。特に新鮮な鮎の塩焼きの味は最高だった。骨抜きも上手くできた。

名和昆虫博物館入口 2022年7月8日 岐阜市大宮町(岐阜公園内)

|

11.「天下布武」印 岐阜公園を名和昆虫博物館を目ざして南へ進む。石囲いに腰かけて、女性がひとりスマホを使っていた。貨幣を形どったような造作がある。何だろうと思ったが、すぐそばに答えがあった。これは、織田信長の「天下布武」印と花押(いわばサイン)の石碑であった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5 1/500秒 21mm ISO 110 ) 露出補正 なし |

|

12.「天下布武」印の説明書き 織田信長は、永禄8年(1565年)9月頃から文書に麟(りん)の字をかたどった花押を使用するようになり、永禄10年(1567年)9月に岐阜に居城を移し、同年11月、「天下布武」印を使い始めたことが分かっているそうだ。この「天下布武」印によって、この文書が信長の意志によって作成され、それを伝えるものであることが示されている。「天下布武」という文面は、武力によって天下に号令するとの意志を示している。この翌年、信長は足利義昭を奉じて京都に進出するが、この印章の使用は、すでに岐阜を手に入れた段階で、天下を治める構想を練っていたことを示しているのだろうと目されている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 21mm ISO 450 ) 露出補正 なし |

|

13.「信長の庭」 岐阜市のホームページでは、「天下統一を夢見た、岐阜ゆかりの武将 織田信長公 が駆け抜けた戦国時代の荒々しさをイメージした庭園です。永年にわたって岐阜公園を見つめてきた巨木を取り込み、長良川流域の巨大な石(約1,000t)を使った石庭として、当時の石組みの技法を用いて「剛」「静」「雅」の3つの滝と池からなり、近隣にはない規模の日本庭園です。また、当時の井戸を出土した場所に再現し、岐阜城下をイメージした「信長の町」やせせらぎ水路など、信長が居城していた時代を思い巡らしながら、四季折々の風景美と調和した素晴らしい眺めを楽しんでいただけます。」と紹介されている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/500秒 54mm ISO 6400 ) 露出補正 なし |

|

14.冠木門 「信長の庭」の池が終わるところの左側(東側)に信長の居城跡が保存整備されているが、その居館跡の入り口には冠木門が設置され、館が建てられていた頃の雰囲気をしのばせている。ここより上の段には巨石列で区画された城主の居館があった。この冠木門は市内のロータリークラブから寄贈されたものであるが、当時の入り口はもう少し南側だったようだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 20mm ISO 640 ) 露出補正 なし |

|

15.三重塔 -1 信長の居館跡辺りから三重塔が良く見えた。大正天皇御大典記念事業として大正6年(1917年)に、かっての長良橋の材木で建築された登録有形文化財だそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/500秒 45mm ISO 360 ) 露出補正 なし |

|

16.三重塔 -2 日本画の巨匠として知られる川合玉堂が位置を定めたと言われている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 92mm ISO 280 ) 露出補正 なし |

|

17.名和昆虫博物館 看板 岐阜公園を南へ進んでいくと名和昆虫博物館の看板が見えてきた。パンフレットによると、名和昆虫博物館は大正8年(1919年)10月26日に財団法人名和昆虫研究所の付属施設として、開館したという。当初は主に農作物害虫やシロアリなど家屋の害虫駆除のための啓蒙普及の場として先駆的な役割を果たした。時代とともに公共の害虫研究機関が発達するにあたり、その使命を自然教育の一環としての昆虫啓蒙普及に活動してきた。昆虫専門の博物館でしかも、全くの個人が設立し5代にわたって、今なお活動し続けている点で、他に類を見ないユニークな博物館と言える「日本で最も長い歴史を誇る昆虫専門の博物館」である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5 1/500秒 22mm ISO 110 ) 露出補正 なし |

|

18.名和昆虫研究所記念昆虫館 (標本収蔵庫) 博物館の手前に、明治40年(1907年)6月に竣工した名和昆虫研究所記念昆虫館が見えた。この建物は標本収蔵庫として建てられた。昆虫博物館とともに近代日本を代表する建築家 武田五一氏の設計によるもので、歴史的にも価値がある。博物館は登録有形文化財、記念館のほうは岐阜市重要文化財に指定されている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 32mm ISO 110 ) 露出補正 なし |

|

19.名和昆虫研究所記念昆虫館の側面 なお、名和昆虫研究所は明治29年(1896年)に、農作物や家屋の害虫の研究を主な目的として、名和靖 が独力で設立した。現在は一般財団法人組織なっている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 22mm ISO 400 ) 露出補正 なし |

|

20.名和昆虫博物館 受付 歴史的な建物である博物館の入り口を入り、呼び鈴を押した。係の方が後ろの事務所から出て来られ、入館料をお支払いする。展示されている標本やパネルを撮影してよいかと尋ねたところOKとのこと。これは、ここで販売されている標本の写真である。標本製作は確かな技術を持った、当博物館の2名の経験豊かな職員の方がおこなっているとのこと。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 26mm ISO 3200 ) 露出補正 なし |

|

21.ルードルフィア・ラインについてのパネル 名和昆虫研究所の創設者である名和靖氏は、研究所設立前の1883年(明治16年)に岐阜県郡上郡祖師野村(現在の下呂市金山町祖師野)で、のちに「ギフチョウ」と命名されるチョウを発見した。日本にはルードルフィア属として、ギフチョウとヒメギフチョウの2種が生息し、大まかに西にギフチョウ、東にヒメギフチョウと明確に棲み分けをしており、基本的にこの2種が同時に見られる事はない。両者はごく一部の混生地(山形の最上川流域や新潟県の糸魚川~長野県白馬村など)を除いて見事に棲み分けていて、その境界線をルードルフィア・ラインという。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 24mm ISO 2800 ) 露出補正 なし |

|

22.ギフチョウに近い仲間 さすが、ギフチョウに関連する展示が多数あった。これは中国などに棲むシボリアゲハの仲間である。2011年8月中旬に、日本の調査隊6人が、ブータン政府の調査団とともに渓谷奥地の秘境で、78年ぶりにブータンシボリアゲハを確認した。このことはテレビでも詳しく報道された。来日したブータン国王夫妻が、日本の協力へのお礼としてブータンシボリアゲハ2頭を寄贈されたことが話題となった。ブータンシボリアゲハは「ヒマラヤの貴婦人」と呼ばれる幻の大蝶として知られている。ブータンシボリアゲハのほか、この仲間には、シボリアゲハ、シナシボリアゲハ、ウンナンシボリアゲハの3種が知られている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.2 1/500秒 36mm ISO 3200 ) 露出補正 なし |

|

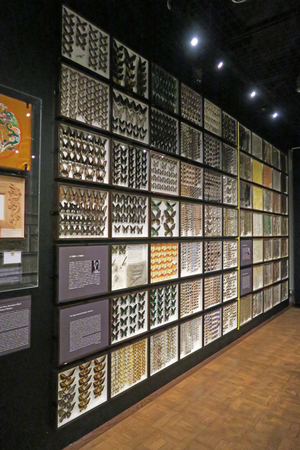

23.2階展示室 1階の展示室は、外国のカブトムシやクワガタの展示も多かった。そして、2階の展示室に上がる。華麗なチョウを集めた世界の美チョウ・コーナーが目を引く。自然教育の一環としての昆虫啓蒙普及を目的としてか「クイズで遊ぼう、学ぼう、不思議な昆虫の世界」と題した実物昆虫標本によるクイズ形式の展示が多くあった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 24mm ISO 3200 ) 露出補正 なし |

|

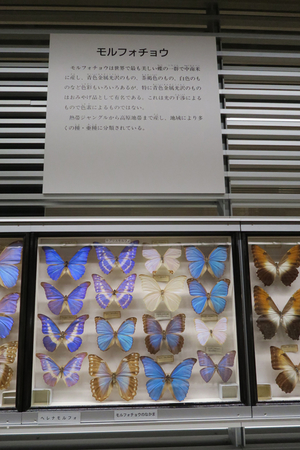

24.モルフォ 世界の美チョウがグループ分けして展示されている。これは南米に生息するモルフォチョウの仲間で、中央の4頭はヘレナモルフォ、その周りを、レテノールモルフォなどが取り囲む。このグループは日本には生息していない。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/500秒 54mm ISO 4000 ) 露出補正 なし |

|

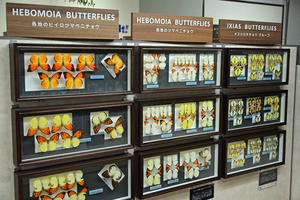

25.各地のツマベニチョウの仲間 東南アジアに多く生息するが、日本にも沖縄県、鹿児島県に1種のツマベニチョウがいる。シロチョウ科最大のチョウで見栄えが良い。少年時代には憧れたチョウである。多摩動物園や足立区生物園の温室には飼育されたツマベニチョウが翔んでいる。私は那覇の公園でハイビスカスにきたツマベニチョウの写真を一度だけ撮影したことがある。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 29mm ISO 4000 ) 露出補正 なし |

|

26.世界の美チョウ ギフチョウはどれ? クイズ形式の標本展示である。東南アジアに棲むトリバネアゲハの仲間、中央アメリカ・南アメリカに住むミイロタテハの仲間、モルフォチョウの仲間を世界の3大美チョウという。この標本箱の中には、それ以外の美しい蝶も収められている。ギフチョウも入っている。博物館にお展示されているすべての標本を丁寧に見ることはできなかったし、写真に撮ることもできなかった。後日、このブログのため、ネット検索したところ、ほぼ完ぺきに名和昆虫博物館の展示について網羅されている Life Designs というサイトがヒットした。ヒナバルオナガタウマイ(ボルネオ)という蝶の標本を記念に購入した。見事な展翅である。外に出ると、先生に引率された幼稚園の子供たちだろうか、見学に来ていた。(トップの写真)

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 22mm ISO 3200 ) 露出補正 なし |

|

27.抹茶カフェ -1 名和昆虫博物館を退出し、駐車場へと歩き始めると右手に 立札茶房「華松軒」というところがあった。気温も上がってきて喉が渇いていた。和菓子で抹茶を楽しもうということになった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5 1/500秒 48mm ISO 100 ) 露出補正 なし |

|

28.抹茶カフェ -2 落ち着いた気分になる。岐阜市政100周年を記念して昭和63年(1988年)に開室した茶室「華松軒」の立礼茶席で、80歳の男2人で和菓子と冷たい抹茶で涼をとる。抹茶は滅多にいただくことはないが、立ち寄ってよかった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.2 1/500秒 36mm ISO 400 ) 露出補正 なし |

|

29.岐阜城 茶室「華松軒」を出て、振り返ると岐阜城が見えた。岐阜城は鎌倉時代に二階堂氏が築城した山城である。斎藤道三の居城の時は稲葉山城と呼ばれ、信長が天下統一の足掛かりとした居城としても有名である。現在の城は昭和31年に再築された。標高329mの金華山山上に建ち、最上階からは、眼下に鵜飼で有名な清流長良川が市内を貫流し、東には恵那山、木曽御岳山が雄大な姿を見せ、北には乗鞍、日本アルプスが連なっている。また西には伊吹、養老、鈴鹿の山系が連なり、南には濃尾の大平野が豊かに開け、木曽の流れが悠然と伊勢湾に注いでいるさまを一望におさめることができるという。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/2500秒 140mm ISO 100 ) 露出補正 なし |

|

30.三重塔と「ぎふ金華山ロープウェイ」 1955年(昭和30年)に「信長の庭」の傍から金華山山上へ上がるロープウェイが、開通している。天気も良いので上に上がって、信長の気分になってみたかったが、ロープウェイの山上駅から城まで徒歩8分あるという。時間が足りないので、今回は割愛する。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/500秒 45mm ISO 200 ) 露出補正 なし |

|

31.ゴマダラチョウ -1 左側をせせらぎが流れる。そこで何かが翔んだ。近寄ってみるとゴマダラチョウだった。最近、ゴマダラチョウの写真を撮っていない。これはこれで嬉しい。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 140mm ISO 2000 ) 露出補正 なし |

|

32.ゴマダラチョウ -2 お腹が大きい。雌のようだ。止まっている葉もエノキのようである。NIKKOR Z DX 18-140mm というレンズは扱いやすい。チョウを撮るときも、チョウから40cmくらいに近づくことが出来る。だが、いかんせん暗い。105mm macro f2,8 が欲しくなる。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 140mm ISO 280 ) 露出補正 なし |