日比谷公園と旧法務省赤レンガ② 2023年2月13日 旧法務省赤レンガ

法務省の赤レンガは以前にも通りがかりに眺めたことがあり、一度ゆっくり見てみようと思っていた。東京にある赤レンガの美しい建物を調べてみると、その法務省旧本館とともに、東京駅丸の内駅舎、三菱一号館美術館、立教大学 本館・礼拝堂ほか、東京藝術大学赤レンガ1・2号館、東京国立近代美術館工芸館、旧三河島汚水処分場喞筒場施設、旧醸造試験所第一工場、北区立中央図書館、ガスミュージアムなどが挙げられていた。勿論、三田山上の慶應義塾図書館もある。

まだ見たことのないところもあるが、その中で法務省旧本館は、東京駅の丸の内駅舎とともに、東京の中心地にあってその姿が美しい。2012年に「保存・復原工事」を完了した東京駅丸の内駅舎はその後何度も見る機会があったが法務省旧本館は通りがかりに眺める程度だった。

そこで、月1回の句会の機会に行ってみようと思ったのだ。館内に入って法務史料展示室も見学してきた。

同じような写真ばかりだが、ぐるっと回ってきたので見ていただきたい。

桜田通り霞が関方面から見た法務省旧本館正面

2023年2月17日 東京都千代田区霞が関

|

23.法務省旧本館 南側から メトロの霞ヶ関駅を背に桜田通りを歩いていくと裁判所の大きな建物の向こうに赤レンガの建物が見えてきた。手前は南側に面しており、日が当たっている。右隣の新しい大きな建物が法務省本省が入っている1990年に竣工した地上21階・地下4階の合同庁舎6号館のA棟だ。所在地は赤レンガの旧本館とともに千代田区霞が関1-1-1である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 28mm ISO160 ) 露出補正 なし |

|

24.桜田通りから見た正面(入口)右側部分 桜田通りから見ると法務省旧本館の赤レンガは大きく3っの部分からなっている。写真はその右側(南側)の部分である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.3 1/500秒 35mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

25.桜田通りから見た入り口と中央部分 左の円柱のような塔が2つあるところが入口である。日の丸の旗の後ろ、入口から正面の5っのアーチがある一段高い部分が、ファサードだ。かつての司法大臣の執務室が法務史料展示室及びギャラリーとして、一般に無料公開されている。入口の職員の方に法務資料展示室の見学を申し出たところ、首にかける入館証を渡され、正面の建物中央にある見学者所受付に案内され、手荷物検査を受けた。そして、階段を上がって旧本館建物3階の一番左側(北側)にある資料室入口に案内された。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f8 1/500秒 26mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

26.旧本館中央部分 桜田通り側の正面は西側に向いているので日陰になっている。写真を撮っていいところは決められていて、建物の写真は撮っても良いが、撮る場所は決められていた。この写真は門の中に入って撮っているが、正面から右側からは撮影不可になっていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

27.桜田通り 門の中から赤レンガの旧本館を背に桜田通り側(西側)を撮る。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 25mm ISO110 ) 露出補正 なし |

|

28.復原室(司法の近代化) 職員の方のあとについて3階まで上がり、法務資料展示室に入った。女性の係員の方がいらしたので、写真撮影について聞いてみると資料に近づいて接写することは不可だが、ノーフラッシュで全体を風景のように撮るぶんにはOKとのことだった。ここでは「法典編さんとお雇い外国人」という展示があった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO450 ) 露出補正 なし |

|

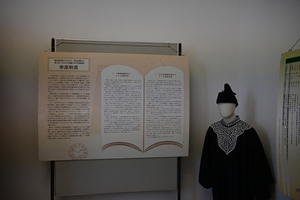

29.特別展示室 次の特別展示室には、明治23年(1890年)から昭和22年(1947年)まで使用されていた法服が展示されていた。写真は弁護士の法服である。法服が黒なのはこれ以上何にも染まらないという「公平の象徴」、胸元にある植物のツタの刺繍は「知識の象徴」を表している。刺繍が紫色は裁判官、赤色が検察官、白色が弁護士である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO2500 ) 露出補正 なし |

|

30.メッセージギャラリー -1 この部屋では「司法の近代化」「建築の近代化」に焦点を当てた「明治150年」特集展示(赤レンガ棟の建築資料の展示、我が国の司法制度の基盤形成に大きく貢献した先人の紹介、明治期に編纂された法典等貴重な署の展示)があった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 22mm ISO1000 ) 露出補正 なし |

|

31.メッセージギャラリー -2 ここは「世界の国民の司法参加」と題した展示がされていた。民意を裁判に取り入れようと考えたのが、後に「平民宰相」と呼ばれる原敬だった。司法当局の強硬な反対もあったが、原が1918年に首相となると、流れは変わり、陪審法案が作成され、原の暗殺後の1923年、ついに成立したという。ちなみに日本で最初に陪審制度を提言したのは福沢諭吉で、「西洋事情」書いている。また、福沢は1877年の西南戦争では、西郷隆盛ら薩摩軍を陪審裁判で審理するよう主張したという。裁判に国民が参加することは、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、ロシアその他多数の国々で広く行われていると示されている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO1400 ) 露出補正 なし |

|

32.裁判員制度の広域キャラクター 検察庁や裁判員制度というとどうしても堅いというイメージが強く、国民にとって近寄りがたい雰囲気がある。そこで,一人でも多くの人に検察庁や裁判員制度に関心を持ってもらい、説明会に参加して欲しいという検察庁職員の思いから考え出されたのが検察広報キャラクター達で、全国の高・地検において自然発生的に次々に誕生した。これは福岡高等検察庁の裁判員制度と書かれたハッピを着た「サイバンインコ」。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO900 ) 露出補正 なし |

|

33.法務省旧本館ファサード 10時45分、ほんのわずかな時間だったが、資料室を見学して赤レンガ旧本館の外に出た。句会の会場に行く。法務省旧本館の正面からの写真を撮ることができなかった。建物は大きくて全体を撮るには収まりきらない。あとで気が付いたのだが、全体を撮るには桜田通りを渡って道路の反対側から撮る以外になかった。桜田通りは交通量も多く考えつかなかった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 18mm ISO110 ) 露出補正 なし |

|

34.桜田通りを桜田門へ 門を退出し、法務省旧本館に沿って桜田通りを内堀通りの方へ歩く。写真は法務省旧本館の内堀通り寄りの赤レンガだ。法務省旧本館は近代国家体制整備の一環により、司法庁舎として、米沢藩上杉家上屋敷跡地に明治28年に竣工した。ドイツ人建築家によるドイツネオバロック式で、中央部分の5連アーチのあるファサードが特徴だそうだ。ドイツ風の歴史的建造物である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 65mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

35.門 退出した門を振り返る。法務総合研究所、法務図書館、公安審査委員会の看板がある。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 18mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

36.法務省旧本館の南側 門のわきから中央ファサードと南側の棟を見る。その向こうは裁判所の建物だ。法務省旧本館は、昭和20年3月に戦災のため、レンガ壁を残して、屋根や床などが焼失したため、昭和23年から2年あまりで復旧工事を行い、屋根などの形状や材質が一部変更されて、法務省本館として使用されていた。平成3年に復原改修工事が始められ、平成6年に明治時代の創建当時の姿に復原されている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f10 1/500秒 18mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

37.法務省旧本館 法曹会館側 この3階部分に法務資料展示室とメッセージギャラリーがある。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 37mm ISO110 ) 露出補正 なし |

|

38.法務省旧本館 法曹会館側の側面 -1 正面からは裏側になる。午前中の光を浴びて建物は映える。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f7.1 1/500秒 34mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

39.法務省旧本館 法曹会館側の側面 -2 旧本館に沿って内堀通りを進む。内堀通りを日比谷公園の祝田門から公園の中に入って、松本楼、京橋の欄干柱を見ながら西幸門を出て、句会の会場に向かった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 96mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

40.午後の法務省旧本館 3時少し前に川柳の句会が終わった。午前中は光が当たらなかったので午後の赤レンガを見たいと思い、再挑戦することにした。午前中と同じルートを歩いていく。お日さまはもう傾きかけていた。囲いがあるのでカメラを頭の上に掲げて撮った。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 31mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

41.午後の日を受けるファサード -1 午前中とは違った印象があった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f7.1 1/500秒 27mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

42.午後の日を受けるファサード -2 門の前を通り過ぎてお濠の方へ寄ったところから撮る。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.0 1/500秒 18mm ISO110 ) 露出補正 なし |

|

43.午後の日を受けるファサード -3 資料室でいただいたガイドブックには、「明治政府は諸外国との条約改正に先立ち、近代国家としての体制を整えるため、明治19年(1886年)に西洋式の見地奥による官庁集中計画に着手しました。日本が欧米諸国と肩を並べられる内容と法制度を持った国であることを示すために、建築物ほど視覚的にアピールするものはないと考えたのでした。そして、その計画案策定のために、ドイツの高名な建築家で、共同の建築事務所を開いていたエンデとベックマンを招聘しました。」と説明されていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 35mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

44.午後の日を受けるファサード -4 北側へ回ってみると、西日を浴びた正面全体を映しこむことができた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.0 1/500秒 38mm ISO110 ) 露出補正 なし |

|

45.法務省旧本館 北面 内堀通りを右へ、日比谷公園の方へ曲がる。この先右側に法曹会館がある。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.0 1/500秒 27mm ISO110 ) 露出補正 なし |

|

46.桜田通りから -1 振り返ると桜田門が見えたので、ちょっと寄ってみることにした。交差点をお堀の方へ渡る。そこから見た赤レンガだ。どう撮れるかわからないが、桜田通りを警視庁の方に戻って、法務省旧本館を正面から撮ってみるべきだった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 27mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

47.桜田通りから -2 赤レンガの北側を撮った。ここの3階に法務史料展示室があった。このあと、桜田門を見て、戻って再び日比谷公園に入り、内幸町から都営三田線に乗った。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/500秒 76mm ISO160 ) 露出補正 なし |