小雨降る墓参と嵐山福田美術館 2024年3月23日 京都旅行(3/22-3/24) ⑤

2日目、天気予報は的中し、昨日の晴天は何処へやら、朝から小雨模様の天気になった。

午前中は、娘婿の両親の菩提寺へ行く。興正寺別院へ、お墓参りである。

京都市内に12店舗がある大正2年(1913年)に創業したベーカリーショップ「新々堂」で朝食をとった。二人は何回も京都にきており、食べることに関してもよく知っていた。

興正寺は「花まつり」が行われていて、お墓参りに来た人たちに抹茶が振舞われていた。ただ、咲いていたのはサクラではなく、ウメだった。私たちも、雨をしのぐテントの下に敷かれた緋毛氈の台で抹茶をいただいた。桜の香りがする八つ橋が美味しかった。

昼食は一昨年も利用した四条大橋のたもとの東華菜館という中華料理店だった。外は雨が降っている。午後はどこかへ花見に行こうと計画していたが、桜は咲いていないし、雨も降っている。婿殿の提案で、嵐山の「福田美術館」へ行くことにした。「福田美術館」は知らなかった。外の観光客の賑わい、混雑から逃れ、ゆっくりと日本画を観賞できた。良いところを案内してくれた。

嵐山「福田美術館 進撃の巨匠 竹内栖鳳」と弟子たち

2024年4月23日 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町

|

79.興正寺別院(霊山本廟)の鐘楼と親鸞聖人像 京都に興正寺は二つある。一つはここ、霊山本廟:興正寺別院(京都市東山区清閑寺霊山町)であり、宗祖親鸞聖人の廟所で、全国の興正派門信徒の遺骨を納めるところでもある。もう一つは本山興正寺(京都市下京区花園町)である。そのHPによれば、興正寺は、親鸞聖人(1173年~1262年)を開祖とする真宗興正派の本山である。興正寺の創建は鎌倉時代にさかのぼる。承元の法難(建永の法難)により越後国(新潟県)へと配流された親鸞聖人が、建暦元年(1211年)に勅免をうけた後、翌建暦2年(1212年)に京都へと一時帰洛して、山科の地に一宇を草創したことに始まる。興正寺という寺号は、順徳天皇(1197年~1242年)によって名づけられたと伝えられ、日本に仏教をひろめた聖徳太子の事績にちなみ「正しき法を興し、さかえさす」(正法を興隆する)との願いが込められているという。江戸時代を通じて興正寺は西本願寺の末寺であったが、本山として独立しようとする気運が根強く、第27世本寂(1808年~1877年)の時代であった明治9年(1876年)に一派本山として独立を果たした。明治35年(1902年)、興正寺は火災によって、いわゆる「ひとつ御堂」と称せられた本堂をはじめほとんどの堂舎を失う。残されたのは鐘楼(1774年建立)や経蔵(1848年建立)などわずかな建造物だけであった。翌年に再建の議が決し、明治45年(1912年)に御影堂が、大正4年(1915年)に阿弥陀堂が完成した。興正寺は明治9年、本願寺からの別派独立に伴い、この地(京都市東山区清閑寺霊山町)に宗祖のご遺骨を納め、本廟(興正寺別院)とし、歴代の門主の墓所、門末の納骨所として境内を整備されてきた。昭和60年には個別納骨壇を備えた浄華堂が開設された。今回は浄華堂へのお参りである。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 13mm ISO1000 ) |

|

80.東華菜館のエレベーター -1 我が家の奥さまが一昨年の法事の際にここで昼食をとり、すっかり気に入ってしまった。エレベーターで4階に上がる。そのエレベーターは東華菜館のHPで日本最古のエレベーターと紹介され、「1924年米国で製造、輸入されたOTIS製。格子形の蛇腹式内扉や時計針式のフロアインジケーターなど非常に珍しい器具が備わっている、現存する日本最古のエレベーター。昇降は運転手による手動式であり、その操作盤・L字方向での二面開き扉等洗練された設計になっている。」と説明されている。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/320秒 9mm ISO3200 ) |

|

81.東華菜館のエレベーター -2 OTISの文字があった。四条大橋の西詰に建つこの東華菜館は、1945年(昭和20)年から営業を続けている中国料理店である。この建物は、1926年(大正15年)、ウィリアム・メレル・ヴォーリズの設計によって竣工したという。前述した通り、このエレベーターは1924年アメリカOTIS社製のものだそうだ。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/250秒 9mm ISO3200 ) |

|

82.南座とその背景の東山 4階の席からは鴨川の対岸に南座が見え、その向こうには東山が眺められた。外は雨模様だ。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 28mm ISO200 ) |

|

83.鴨川の流れ 雨に中、小走りに四条大橋まで行って眺めた鴨川の流れ。右側の建物が東華菜館だ。wikipediaによれば、現在の四条大橋は1935年(昭和10年)に発生した京都大水害による被害を受けて1942年(昭和17年)に完成した橋長65m、幅員25.0mの鋼桁橋(鋼連続桁橋)である。川の中に2つの橋脚を持つ。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1250秒 9mm ISO160 ) |

|

84.(阪急)桂で嵐山線に乗り換え さて、まだ雨は降っている。花見は諦め、婿殿の提案で嵐山の「福田美術館」へ行くことになった。東華菜館から四条通を河原町まで歩き、そこから阪急電車で嵐山へ行く。嵐山へはJRや嵐山電車で行ったことはあるが、阪急で行くのは初めてだ。河原町から梅田方面への電車に乗り、桂で乗り換え嵐山線で20分ほどで、一人240円で行けた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 28mm ISO500 ) |

|

85.阪急嵐山線のラッピング車両 阪急の車両は屋根の部分が白く塗装されている。屋根の色はグレーが一般的だが、一味違っている。上質な感じがする。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO1250 ) |

|

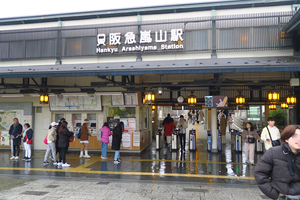

86.阪急嵐山駅 阪急嵐山駅は阪急嵐山線で桂駅から駅3っ目の終点である。所要時間7分を行ったり来たりしている。時刻は午後2時。この日は土曜日の午後なのだが、雨が降っていたためか観光客はそれほど多くなかった。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.0 1/1000秒 11mm ISO400 ) |

|

87.嵐山温泉 桂川の方へ歩いていくと「風風の湯(ふうふうの湯)」という日帰り温泉があった。この時はお客さん出入りはなかった。JRの嵯峨嵐山駅や京福電車の嵐山駅は桂川の北側にあるが、阪急嵐山駅は、南側にある。歩いていくと桂川の河畔に出て、渡月橋をやや西の方に見ることになる。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1250秒 9mm ISO250 ) |

|

88.桂川(大堰川)に架かる中の島橋を渡る この川は渡月橋のあたりから桂川(大堰川)が別れ、再び合流していく分流である。この中の島橋を渡ると、中州に出てそこは嵐山公園(中之島公園)となっていた。桂川の南側から多くの観光客が行き来する渡月橋を見るのは初めてである。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1250秒 9mm ISO200 ) |

|

89.桂川右岸から見る渡月橋 嵐山公園(中之島公園)から北西の方向に見える。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO200 ) |

|

90.渡月橋を渡る 渡月橋を渡って、桂川の左岸に出た。「福田美術館」のある上流へと歩く。桂川は、嵐山上流の亀岡流域の保津地区から保津峡の区間に限って嵐山までを保津川という呼び方をされる。また、嵐山に入ると渡月橋の下流までを大堰川と呼ぶようだ。ややこしい。保津川下りは、丹波亀岡から京都の名勝嵐山まで約 16 ㎞の渓流を約 22時間で下る舟下りでだ。京都の代表的な観光地である嵐山・嵯峨野に近いことから、1885年に観光客を対象とした遊覧船による川下りが行われるようになった。昨年3月には転覆事故があった。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 21mm ISO125 ) |

|

91.和服姿の外国人観光客 天気は悪いがそれでも桂川沿いの道は観光客が多い。着物を召された方たちは、マレーシアあたりから来られているのだろうか。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 29mm ISO200 ) |

|

92.ジンチョウゲ 道筋には植えられたジンチョウゲの花が咲いていた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO400 ) |

|

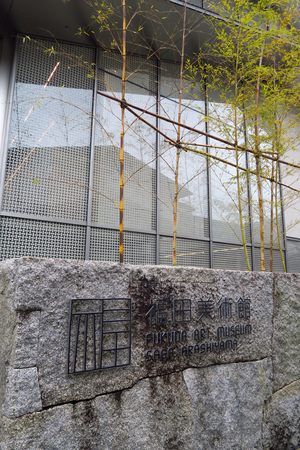

93.「福田美術館」入口 横道を少し右へ入ったところに「福田美術館」の入り口があった。こんなところに美術館があるのかと思うようなところだった。「福田美術館」は、2019年10月1日にオープンした私設美術館。福田吉孝の収集品を収蔵展示、運営は一般財団法人福田美術振興財団だそうだ。wikipediaによれば、開館にあたってのコンセプトは「100年続く美術館」であり、「たとえ美術に詳しくない方が見ても、感動を覚えるような」作品を中心に集められた。コレクションは京都の実業家、アイフルの創業者、福田吉孝が美術館を設立する目的で約20年にわたって収集した、日本絵画を中心とした作品約2,000点であり、江戸時代の琳派や円山・四条派や近代の京都画壇の作品を多く所蔵している。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1250秒 9mm ISO160 ) |

|

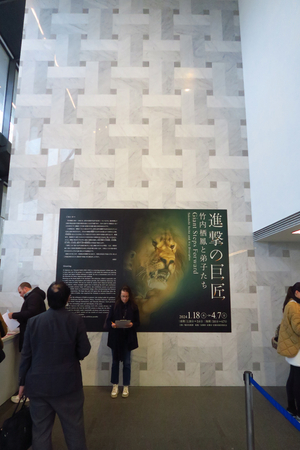

94.「進撃の巨匠 竹内栖鳳と弟子たち」 私たちが訪れたときは、「進撃の巨匠 竹内栖鳳と弟子たち」という企画展示が行われていた。欧米人の入場者が目立った。竹内栖鳳(たけうち せいほう 元治元年11月22日〈1864年12月20日〉- 昭和17年〈1942年8月23日〉)は、戦前の日本画家。近代日本画の先駆者で、画歴は半世紀に及び、戦前の京都画壇を代表する大家である。一部の作品を除き展示された絵画を含め、館内の写真撮影が許されていた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO2000 ) |

|

95.<雨景・雪景図屏風> 竹内栖鳳 解説には竹内栖鳳の130年ほど前、円山応挙は<雨竹風竹図屏風>という作品を生み出していたが、この作品はその変奏で右奏を雨、左奏を雪の景として異なる風情を描きとっていると記されていた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/320秒 9mm ISO3200 ) |

|

96.<雪月花> 1932年 左から、河合玉堂、横山大観、竹内栖鳳の掛け軸である。東西三巨匠の豪華競演と書かれていた。その右の絵も竹内栖鳳の作品である。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.0 1/250秒 10mm ISO3200 ) |

|

97.熱心に鑑賞する西欧人 幕末の京都を代表する絵師の一人で、幕末の平安四名家の一人と言われた塩川文麟や、同じく江戸時代後期に活躍した絵師である松村景文といった巨匠の絵画を熱心に外国人観光客と思われる人が鑑賞していた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/320秒 10mm ISO3200 ) |

|

98.<雪中南天鴨図>(部分) 円山応挙 1893年の作品。水鳥の一瞬の動きを描きだせているのは、同時代の狩野派の絵師たちのように、単に手本を写して完成させるのを良しとせず、写生に打ち込んで独自の作風を完成させた応挙ならではの技であり、その祖師の考え方を受け継いで自分だけの表現を追い求めたのが竹内栖鳳でもあったと解説されていた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/60秒 37mm ISO3200 ) |

|

99.<金獅図> 1906年 竹内栖鳳 この展覧会のポスターにもなっているこの<金獅図>は、咆哮しながら勢いよく身を乗り出すライオン。右脚の鋭い爪や左脚の筋肉の描写などは百獣の王に相応しい姿で的確にとらえられている。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/100秒 21mm ISO3200 ) |

(部分) rel="lightbox[]">

|

100.<金獅図>(部分) 昨年の秋には、京都市美術館開館90周年記念展として、竹内栖鳳「破壊と創生のエネルギー」という展覧会が開催された。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/100秒 21mm ISO3200 ) |

|

101.会場風景 -1 比較的入場者は少なく、落ち着いて名画を観賞できる。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/200秒 9mm ISO3200 ) |

|

102.<花見>(部分) 1909年 西山翠嶂(にしやま すいしょう) 誰しも心躍る桜の花。「伝統的な京都画壇はあまり積極的に同時代の人々の様子を描くことはありませんでしたが、師匠であり、妻の父でもある竹内栖鳳同様に常に進撃を続けた西山翠嶂はこの作品で果敢なチャレンジを見せています」と解説されていた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/250秒 14mm ISO3200 ) |

|

103.<砂丘> 1935年 西村五雲(にしむら ごうん) 漁師の居ぬ間に。「魚籠に一匹のとびが羽を休めています。砂浜の貝や道具箱からすると漁師が傍にいそうな気もしますが、とびは何も気に掛けることなく悠々と後方を振り向いています。動物の一瞬の挙動を写す筆力は師の栖鳳から受け継いだもので、五雲はそれをより発展させました。」と解説されていた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/400秒 14mm ISO3200 ) |

|

104.<砂丘>(部分) 凄い描写力だと思う。写実的ではあるが、写真とは違う。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/250秒 37mm ISO3200 ) |

|

105.<平牀> 1933年 土田麦僊(つちだ ばくせん) 麦僊の進撃も止まらない。「平牀(寝台)に立つ女性と座る女性は歌舞を生業とする朝鮮半島の妓生です。麦僊は二度朝鮮半島へ渡り、最初の渡航後に本作を描きました。麦僊の初期の作品は絢爛な画面が多いのですが、晩年には本作のような淡彩による精神性の高い作品を多く制作しました。自ら打ち立てた様式を破る驀進は師・栖鳳から受け継いだものでしょう。」と解説されていた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/250秒 37mm ISO3200 ) |

|

106.<平牀> 部分 左側に立っている方の女性の部分である。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/320秒 37mm ISO3200 ) |

|

107.会場風景 -2 中央に西山翠嶂の<花見>、その右側に見える大きな絵は、同じく西山翠嶂の<陽光桜花>である。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/400秒 9mm ISO3200 ) |

|

108.<虞美人草> 1911年 竹内栖鳳 虹が際立たせる静寂。「栖鳳が描いているのは令和の時代には初夏の路傍に群れ咲いているナガミヒナゲシ。ただし外来種であるこの花が日本に入ってきたのは栖鳳没後の1961年のこと。彼が地中海原産のこの花を目にしたのは1900年に訪れた欧州だったと考えられます。日本ではかって画題になったことがない花であっても、積極的に取り込み、洗練された先品に仕上げてしまう革新性も栖鳳の進撃を支えた底力でした。」と解説されていた。ナガミヒナゲシは私がよく写真を撮りに行く、横浜市の舞岡公園などでも多く見られる。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.0 1/250秒 10mm ISO3200 ) |

|

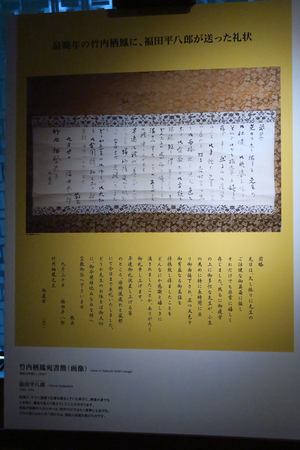

109.最晩年の竹内栖鳳に、福田平八郎が送った礼状 wikipediaによれば福田平八郎は、「鋭い観察眼を基にした、対象がもつ雰囲気、美しさを抽出した表現が特徴とされる。生涯「水」の動き、感覚を追究していたとされ、「漣」は池面に映る水面の模様を描写した作品である。」とあった。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 17mm ISO3200 ) |

|

110.福田美術館のカフェ 小1時間の絵画鑑賞を終え、2階のギャラリー2から1階に下り、ミュージアムショップを見て、庭に突き出ているカフェに寄った。ちょっと一休みしたかった。大きなガラス窓からは桂川の岸を歩く観光客の姿が見える。ここのカフェは空いていた。眺めも良かった。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO200 ) |

|

111.福田美術館のカフェから渡月橋を眺める 小雨が降るのに、着物を着て写真を撮っている外国からの観光客の姿があった。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO400 ) |

|

112.桂川河畔のカフェ 若い人たちでにぎわっている小さなカフェがあった。ここは「アラビカ京都」というインスタ映えするコーヒー専門店だそうだ。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO400 ) |

|

113.桂川のカルガモ 桂川の流れに頭をだした石に何か水鳥が停まっていた。ファインダーで覗いて見るとカルガモだった。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO1000 ) |

|

114.ウメノキゴケ 来た時の阪急電車に乗って、京都河原町へ戻ることにする。来た時に渡ってきた中の島橋のそばに、まだ咲かぬ桜の木があったが、その枝にウメノキゴケが付いていた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO2500 ) |

|

115.高瀬川沿いの居酒屋 一旦ホテルに戻って夕食に出かける。今夜は居酒屋で日本酒という趣向である。店は富山の"きときと"な肴と酒の店だった。白エビの刺身が旨かった。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO3200 ) |

|

116.京都 高島屋 四条通りに面して、高島屋と大丸があるということは記したが、これは四条河原町にある高島屋だ。写真の中央に、ちょっと異質な建物があるが、その角地に建つビルの地権者が高島屋への売却に応じないらしい。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/500秒 9mm ISO3200 ) |

|

117.新京極商店街入口 河原町から賑やかな四条通りを歩くと、新京極商店街アーケードの入口がある。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 31mm ISO2500 ) |

|

118.寺町京極商店街入口 そのちょっと烏丸寄りに寺町京極商店街アーケード入口があった。錦市場を歩いて錦天満宮に突き当たる手前を右に折れるとこの商店街に入る。その商店街を通っていくとこの写真のところに出てくる。明日は錦市場へ行くことになりそうだ。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 19mm ISO1000 ) |

|

119.京都 大丸 河原町からホテルのある四条烏丸の方へ歩いていくと、右手に新京極商店街、寺町京極商店街の入り口があり、もう少し歩くと大丸京都店がある。八坂神社を背にして、祇園、河原町、烏丸と四条通はメインストリートだ。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO3200 ) |