|

18.ジオラマ 夕暮れ近い新宿駅周辺

「小田急ロマンスカー・ミュージアム」2階のジオラマパークに入ると、照明が抑えられ、ジオラマの新宿駅周辺は日没まじかの情景となっていた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO2000 ) 露出補正 なし

|

|

19.代々木上原方面 ジオラマ

新宿駅を出発した小田急線は代々木上原あたりに差し掛かる。ジオラマはここから左に広く展開し、箱根、江ノ島へ向かう。日本最大のイスラム教寺院(モスク)である「東京ジャーミイ」が見える。wikipediaによれば、東京ジャーミイの前身である東京回教学院は、1938年(昭和13年)にロシア帝国出身のタタール人たちのためのモスクとして設立された。同モスクが老朽化のため取り壊された後、亡命タタール人たちがトルコの国籍を取得していた縁から、トルコ共和国宗務庁の援助によってオスマン様式で再建され、2000年(平成12年)6月に開堂した。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/500秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

20.和泉多摩川あたりかな?

ジオラマ上の位置からして、流れる川は多摩川だと思う。新宿から小田急各駅停車で30分弱のところだ。少し、照明が赤みがかって夕方の情景である。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/400秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

21.伊勢原 大山

この山は伊勢原の大山だと思う。大山には古くから庶民の山岳信仰の対象とされた(大山信仰)。「大山」の名称の由来は不明だが、明治以降は山頂に大山祇神を祀ったためと言われるようになった。大山の山頂(標高1,252 m)には巨大な岩石を御神体(磐座)として祀った阿夫利神社の本社(上社)があり、中腹に阿夫利神社下社、大山寺が建っている。ケーブルカーが見えるが、山麓の大山ケーブル駅までは、小田急小田原線伊勢原駅からバスを利用し、終点の「大山ケーブル」バス停へいく。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/400秒 11mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

22.鎌倉大仏

小田急藤沢駅から江ノ島駅を経由してJR鎌倉駅へ江ノ電が走っている。その途中の長谷に長谷寺とともに鎌倉大仏がある。さすがに暗くて色が出ない。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/250秒 16mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

23.江ノ島ヨットハーバー

相模大野で分岐した小田急江ノ島線はJR藤沢駅を経由して、終点江ノ島駅に至る。手前に見えるヨットハーバーは1964年、東京オリンピックのヨット競技場として整備されて以来、ヨット活動の普及に貢献し、年間130回以上のレースが開催されているそうだ。奥に見える塔はシーキャンドルという江ノ島展望灯台である。現在のシーキャンドルは江ノ島電鉄開業100周年記念事業の一環として平成15年にリニューアルしたものである。海抜100mからの景色は海に沈む夕日や鎌倉の夜景を一望することができ、観光客に人気が高い。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.0 1/800秒 11mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

24.小田原駅と小田原城

JR東海道線、東海道新幹線の小田原駅は、小田急小田原線の終点であり、箱稲登山鉄道の起点である。左側に小田原城見える。小田原城は北条氏の本拠地として有名である。江戸時代には小田原藩の藩庁があった。城跡は国の史跡に指定されている。1960年(昭和35年)に、コンクリート構造により、天守の再建工事が完成した。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 23mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

25.夜の小田原駅付近

ここで照明は夜バージョンになった。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/250秒 31mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

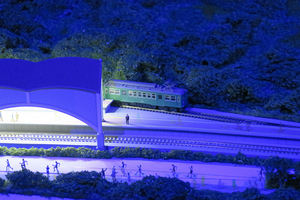

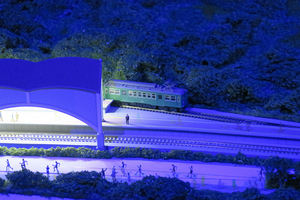

26.夜の箱根湯本駅

車で箱根に上るとき、箱根湯本に差し掛かると、右手にこの箱根湯本駅の特徴ある形が見えてくる。ホームの右側に緑色の古い車両が見えるが、その車両は1927年に登場した木造車チキ2形(模型)の走行系機器と新製車体を組み合わせて製造された車両で、2019年に箱根湯本-強羅 間の開業100周年を記念して1935年~49年頃の塗装に塗り替えられていた緑色の109号車両である。モハ2形109号は2021年3月21日をもって引退した。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/100秒 37mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

27.夜の芦ノ湖

右側にトップの写真の箱根神社が見える。その左側の明々と灯がともる建物は、小田急山のホテルだ。有名なツツジの庭が造られている。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/200秒 12mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

28.新宿の夜景

まだ、朝になりそうもない。場所を変え、箱根から新宿の方へ移動してみた。新宿の高層ビル群の夜景が美しく作り出されていた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO1250 ) 露出補正 なし

|

|

29.ジオラマ ショータイム -1

そろそろ「昼」の場面になるのかと思っていたら、ジオラマの背後のスクリーンで、ショーが始まった。ホームページには「新宿から小田原・箱根へ走るロマンスカーを、こだわりのプロジェクションマッピングとオリジナルソングで演出します。ロマンスカーと一緒に小田急線の旅をお楽しみください。」と紹介されていた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/200秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

30.ジオラマ ショータイム -2

ホームページには、「都市・山・海、多様な沿線の魅力がぎゅっと詰まった風景のなかを、10車種のロマンスカーと5車種の通勤車両が駆け抜けます。懐かしの引退済み車両から最新の現役車両まで、小田急の歴代車両が勢ぞろいし、ジオラマ内で夢の共演を果たします。」と解説されている。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/200秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

31.ジオラマ ショータイム -3

新宿周辺が明るく照らし出された。そろそろ朝になるのだろうかと思ったのだが、これもショーの内で、さらに5分くらいは夜の状態だった。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/200秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

32.箱根の朝 箱根登山鉄道

箱根にやっと待っていた朝がやってきた。これは箱根登山鉄道の新型車両で、3000形アレグラ号(模型)という。wikipediaによると、姉妹鉄道提携を結んでいるレーティッシュ鉄道が走っているスイスにちなんで、スイスで使用されているロマンシュ語の挨拶から「アレグラ号」という愛称が設定され、2015年5月21日付で「鉄道友の会」のローレル賞を受賞した。2003年8月に、箱根登山鉄道は小田急との株式交換により上場廃止となり、箱根登山鉄道は小田急の完全子会社となった。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/100秒 37mm ISO1250 ) 露出補正 なし

|

|

33.箱根登山鉄道 富士屋ホテルと大平台スイッチバック

標高165mの塔ノ沢駅から標高448mの宮ノ下駅間はもっとも標高差が大きな場所で急勾配の連続。出山信号場のスイッチバックを最初に、大平台駅、大平台信号場の3ヶ所でスイッチバックが行なわれる。左上に見えるのは富士屋ホテルがイメージされているのだと思う。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/100秒 17mm ISO320 ) 露出補正 なし

|

|

34.江ノ電の車両

2006年(平成18年)に登場した最新形⾞両の500形(模型)だ。江ノ電は1947年(昭和22年)3月15日 東急持ち株の大部分が放出され、東急グループを離脱。2019年(令和元年)10月1日 小田急電鉄の完全子会社となっている。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/400秒 37mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

35.JR相模線 海老名駅改札口

1921年(大正10年)9月28日に開業した相模鉄道相模線は、1944年(昭和19年)6月1日に国有化され、運輸通信省(現在のJR)相模線となった。JR相模線は茅ヶ崎市の茅ケ崎駅と相模原市緑区の橋本駅を結ぶ茅ケ崎駅から相模川に沿って北へ向かう路線である。南側は相模川の東岸沿いを通り、北側は相模原台地の西側を築堤や切通しの連続で登り詰める。元は相模鉄道(法人としては現在の相鉄ホールディングス)の路線であったが、東海道本線と中央本線とを結ぶバイパス路線として後に国有化された。1991年(平成3年)3月16日:全線電化されている。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

36.ららぽーと海老名

ららぽーと海老名は2015年10月にオープンした。広さは40,200㎡である。店舗数は1階から4階まで263店あり、全国のららぽーと18施設のうち第5位だそうだ。それまで、海老名駅西口地区に商業施設はほとんどなかった。海老名駅西口改札を出て跨線橋歩道で連結されている。各階の入口近くにレストランがあり、特に3階、4階にはレストランゾーンとして集約され、店舗数が多い。3階のレストランでチーズ・パスタを食べた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

37.東口商業地区と海老名中央公園

冒頭にも記した通り、東口に出て両側の商業施設が立ち並ぶ海老名中央公園を歩き、朱塗りの七重の塔まで行った。平日の昼下がりで人通りは少ないが、街の広がりは西口より大きい。この塔は相模国分寺の七重の塔を基にして、実物大の約3分の1の大きさで作られた模型である。海老名駅の東側500mの台地上が相模国分寺跡であったそうだ。741年の聖武天皇の詔をうけて建立されたといわれるその伽藍の一部だった七重塔の復元版である。家内が待つ海老名駅に汗をかきながら早足で戻った。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1250秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし

|