旅行社が企画する上高地日帰りバスツアーがある。鉄道を利用すると中央本線「あずさ」で松本まで行き、松本からしなの電鉄で新島々へ、そこからバスということになる。だが、このバスツアーだと横浜から乗車して苦労なく上高地の大正池、さらに河童橋近くのバスターミナルまで行ける。

今回のツアーは朝食として弁当が付いていた。6時半に横浜を出発して、山手トンネル経由で中央道に出る。途中2回、各15分ほどの休憩をとり、大正池に着いたのが丁度12時だった。それから4時間、自由時間となり、午後4時にバスターミナル出発で帰路につく。

大正池から見る穂高連峰の吊り尾根は、雲一つかからない絶景だった。田代池で再び穂高連峰を仰ぎ、田代橋を渡り、梓川の右岸を写真を撮りながら歩く。途中にあるホテルで昼食をして、明治時代に日本アルプスに魅了され、その存在を世界に広めた功労者ウォルター・ウェストンの碑を見て、河童橋まで散策した。歩く人は後を絶たず、河童橋周辺の賑わいはすごい。

チョウは多くは期待していなかった。ベニヒカゲや、コヒオドシらしき影を見たが、定かではない。

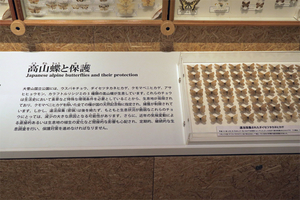

小梨平の手前の上高地ビジターセンターでは、「田淵行男の世界」(高山蝶と山岳写真)のパネルや、「山に向かう心」をテーマに、写真と文人・旅人の文章が組み合わされたコラボレーション展示が見ごたえがある。

帰りは相模湖の手前から渋滞が始まった。八王子JCT.から圏央道経由で東名に出る。海老名まではスイスイと進んだが、東名は大和トンネルまで渋滞。横浜駅西口に着いたのは9時半だった。往復でバスに乗っていた時間は休憩を入れて11時間で、現地滞在は4時間だった。

|

1.快晴の穂高連峰 -1

バスは上高地への入り口である釜トンネルを抜けた。釜トンネルは1927年に上高地への唯一の自動車道として開通し、1935年(昭和10年)に乗合バスが河童橋まで運行された。1937年(昭和12年)に土砂崩れ対策のため、中ノ湯側に新たな坑口を開いて約270mを掘削し、途中で初代・釜トンネルと接続させた。中学校の林間学校で上高地へ行ったときには、その掘削された岩肌がむき出しの釜トンネルをバスで抜けたことを思い出す。その後、今後の崩壊の懸念のために、釜トンネルの東側に釜上トンネル(仮称)の建設を行い、2002年に供用を開始し、2005年に中ノ湯側から釜上トンネルに接続させる形で新しい釜トンネルを供用開始した。旧トンネルの代替ルートとして、2002年(平成14年)から2005年(平成17年)にかけて建設された釜トンネルを抜けて、正午に大正池ホテルの前でバスを降りる。池のほとりに下りると雲一つかかっていない穂高連峰の絶景が待っていた。これだけで今日来た甲斐がある。(wikipedia参照)

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 22mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

2.快晴の穂高連峰 -2

一番右に見えるのが明神岳(2,931m)、その左が前穂高岳(3,090m)、前穂高岳からの吊り尾根が主峰奥穂高岳(3,190m)に続く。吊り尾根の下には少し雪を残した岳沢が見える。ジャンダルム(3,163m)

、間ノ岳(2,907m)とあって西穂高岳(2,909m)に連なる見事な眺めだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 29mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

3.焼岳

振り返れば活火山 焼岳(2,455m)が見える。これから行く穂高橋から3時間の登りという。大正池に姿を映すが画面に入りきらない。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 29mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

4.吊り尾根を見ながら

大勢の観光客が身軽な格好で、吊り尾根を見ながら林間の道を進む。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 34mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

5.コムラサキ

ここまでチョウは少なかったが、ヤナギの枝にコムラサキが止まった。産卵をしているように見えたが。きれいな個体だった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 220mm ISO500 ) 露出補正 なし

|

|

6.田代池から眺める穂高連峰

左手前に見える西穂高岳が高く見える。吊り尾根はその右奥に広がるからだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 21mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

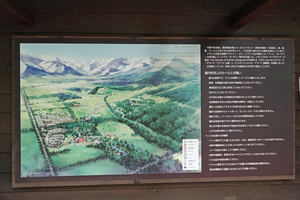

7.田代池の案内板

20分ほど歩いて田代池に着いた。ここは撮影ポイントになっている。上高地の散策路にはこういった案内板が整備されている。正面の谷が岳沢でその奥の平らな頂点が日本第3位の高さの奥穂高岳(3,190m)と説明されている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 12mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

8.田代橋の上から見た吊り尾根

田代池から梓川の川岸に出ると梓川の中洲に向け田代橋がかかっていて、そこから右岸へは穂高橋が架けられている。上高地温泉ホテルが見える。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 16mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

9.六百山と霞沢岳

穂高橋から梓川右岸道を歩く。河童橋まで30分くらいのところだ。しばらく行くと梓川の向こう側にそびえる六百山(2,450m)と霞沢岳(2,646m)が見えてきた。上る人も稀な山ながら霞沢岳には徳本峠から尾根伝いに登山道が通じている。六百山、八衛門沢などこの辺りの地名には、かって木材生産の場であった上高地の長い歴史が示されているという。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 11mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

10.ゴリラ岩

六百山の稜線に、ゴリラの横顔に見えるゴリラ岩が見えた。ゴリラ岩は梓川左岸のバスターミナルからも見ることができ、以前に、バスの添乗員さんに教えてもらった。白い雲の下に見える岩だ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

11.ミヤマカラスアゲハ

午後1時を回って昼飯にしようと上高地ルミエスタホテルのレストランに入った。歩いた後のビールが旨い。パスタ・ランチの食事を終え、一息入れていると窓の外に黒いアゲハを見つけた。カメラを持って、そとに回る。大分傷んでしまっているミヤマカラスアゲハの♂だった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 67mm ISO500 ) 露出補正 なし

|

|

12.キアゲハ

再び右岸を歩き始める。シナノナデシコにキアゲハがきた。なかなか活発で、落ち着いて吸蜜はしない。きれいな個体だった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 90mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

13.梓川とゴリラ岩

カーブを描く梓川の清流とゴリラ岩。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 16mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

14.キオンの花にヒョウモンチョウ?

上高地にいるのはコヒョウモンばかりと思っていたが、この個体の前翅外縁の形や、前翅内縁の黒斑は上高地のコヒョウモンの特徴と大きく異なる。ヒョウモンチョウのようだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 190mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

15.ヤマキマダラヒカゲ

日の当たらない木の幹にヤマキマダラヒカゲが止まった。D750 + SIGAMA 150mm macro で撮ってみる。背景との明暗差が激しいが、まあまあ撮れている。

Nikon D750 SIGMA 150mm f2.8 macro

絞り優先オートで撮影 ( f4 1/500秒 150mm ISO1600 ) 露出補正 なし

|

|

16.河童橋界隈の賑わい

ごご2時半、河童橋に着いた。河童橋は上高地を象徴するのシンボルの一つである。この賑わいは凄い。この橋から穂高岳、焼岳などの山々を望むことができる。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 11mm ISO100 ) 露出補正 +0.3段

|

|

17.河童橋 右岸側

河童橋は標高約1,500mに位置する。1891年(明治24年)に初めて橋が架けられた。全長37m、幅3.1m、長さ36.6mのカラマツ製の吊り橋 である。 橋は過去に4回架け替えられており、現在の橋は1997年(平成9年)7月に架け替えられた5代目だそうだ。河童橋という名前の由来には諸説があるようで、昔ここに、河童が住みそうな深い淵があったため、とか、まだ橋のなかった時代、衣類を頭に乗せて川を渡った人々が河童に似ていたからなどと言われているそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 +0.3段

|

|

18.河童橋の上から穂高連峰の眺め

皆さん穂高連峰を背景に記念写真を撮っていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 +0.3段

|

|

19.振り向けば焼岳

だが、焼岳を背景に記念写真を撮る人は少ない。先ほどから露出補正が+0.3になってしまっていたのを気が付かずに撮影を続けてしまった。初歩的なミスだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 27mm ISO160 ) 露出補正 +0.3段

|

|

20.コヒョウモン -1

前翅の外縁が丸みを帯びていて、コヒョウモンであることがわかる。上高地ビジターセンターの先の小梨平の入り口に咲くヒヨドリバナで吸蜜していた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 220mm ISO125 ) 露出補正 +0.3段

|

|

21.コヒョウモン -2

クガイソウに飛来した。シジミチョウのように小さな個体だった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 160mm ISO160 ) 露出補正 +0.3段

|

|

22.コヒョウモン -3

開翅してくれた。前翅内縁近くの黒斑の位置とその大きさはコヒョウモンの特徴である。

Nikon D750 SIGMA 150mm f2.8 macro

絞り優先オートで撮影 ( f4 1/500秒 150mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

23.コヒョウモン -4

時期的には、発生の最盛期を過ぎているようだった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 220mm ISO200 ) 露出補正 +0.3段

|

|

24.エルタテハ -1

エルタテハが飛んできて、道に止まった。このチョウは大概このように路上に止まる。ローアングルで撮影。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 +0.3段

|

|

25.エルタテハ -2

ときどき翅を開く。タイミングを計って連写する。クジャクチョウ、キベリタテハとともに高原のタテハチョウの代表格だと思う。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 217mm ISO125 ) 露出補正 +0.3段

|

|

26.ミドリヒョウモン

この日も新鮮なミドリヒョウモンをあちこちで見た。ミドリヒョウモンは沖縄県を除いて日本全土の森林、林縁に見られ、ヒョウモンチョウの類では最も普遍的な種と思う。

Nikon D750 SIGMA 150mm f2.8 macro

絞り優先オートで撮影 ( f4 1/500秒 150mm ISO140 ) 露出補正 なし

|

|

27.河童橋と穂高連峰

3時半を過ぎたので、集合場所のバスセンターへ向かう。最後に、もう一度、河童橋と穂高連峰を振り帰った。バスセンターは河童橋から5分ほどのところだ。今回は、チョウに関しては、イマイチだったが、快晴の下、穂高連峰を眺めることが出来たよい一日だった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 15mm ISO125 ) 露出補正 +0.3段

|