|

1.駿河湾沼津SA ドッグラン

新東名高速道路の駿河湾沼津のサービス・エリアにはドッグランがあった。一緒になって走り回っていた飼い主の方に「遠くから来られているのですか」と尋ねてみると「近くからです」との答えだった。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/1000秒 29mm ISO125 )

|

|

2.午前10時の駿河湾

反対側を眺めると、雲の間から差し込む陽の光に海は輝いていた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f11 1/1600秒 37mm ISO200 )

|

|

3.一の鳥居 -1

小國神社の駐車場に着いた。バスの駐車場から宮川沿いに少し歩いて祓橋を渡ると正面に一の鳥居が見えた。小國神社は1460年以上の歴史を持ち、徳川家康からの信仰も厚かった格式ある神社。祓橋からの眺めは、約35万坪の境内に杉やヒノキの古木が茂る「古代の森」である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/500秒 48mm ISO640 )

|

|

4.一の鳥居 -2

周智郡森町にある遠州最古の神社、小國神社の一の鳥居はまだ新しい。昭和44(1969)年4月18日に建立された。明神型とよばれる、両端が上向きに反った作りをしている。扁額は小國神社となっていた。正しくは「おくにじんじゃ」というようだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f6.0 1/500秒 120mm ISO1400 )

|

|

5.事待池(ことまちいけ)と八王子社

参道を進んでいくと、左側に池があり、赤い橋が架かっていた。池は事待池と言い、小國神社に願い事(いぼとり池ともいわれる)を祈願して(事のままにじっと待って)願いが叶ったら、お礼に池に鯉を放つことから「ことまちのいけ」とも言われているのだそうだ。池の中央には中島があり、境内末社の宗像社(別名「弁天社」ともいう)が祭られ、対岸には境内末社の八王子社がある。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 27mm ISO2200 )

|

|

6.事待池のほとり

時刻は11時45分、参道に沿った事待池のほとりで、先生に引率された小学生たちが座り込んで、何か画版のようなものを広げていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 24mm ISO2500 )

|

|

7.二の鳥居

二の鳥居のところまで来た。鳥居の向こうに社殿が見える。手前から拝殿・幣殿・本殿の造りになっていて、通常参拝では拝殿しか見ることができない。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/500秒 75mm ISO1250 )

|

|

8.大杉

参道横にとてつもなく太い幹の杉の切株が祀られていた。大杉といい、その樹齢は1,000年余りといわれ、1972年(昭和47年)に台風で倒れてしまったそうだ。周囲約9mにもなる大杉の根株が安置されている。大杉のわきには、現在の御神木が境内を見守っていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 22mm ISO1600 )

|

|

9.拝殿で拝礼

拝殿で拝礼する親子の姿があった。男の子の七五三のお祝いと思うが、父親は外国人だった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/500秒 52mm ISO800 )

|

|

10.社殿

社殿はそれほど大きくはない。本殿は1882年(明治15年)の火災により焼失したが、1886年(明治19年)に再建。屋根は総檜皮葺(ひわだぶき)の独立した社殿だそうだ。幣殿と拝殿は一体となっており、こちらも伝統的な格式高い入母屋造の檜皮葺になっていてる。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 22mm ISO320 )

|

|

11.拝殿

拝殿は祭典及び拝礼の間である。明治19年の再建で間口5間2尺5寸、奥行3件1尺5寸の入母屋造の建物で、屋根は檜皮葺である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/500秒 74mm ISO800 )

|

|

12.立ち上がり石

二の鳥居横には、徳川家康公が休息のため座ったという石があった。家康が天下統一の為、その生涯において重要な祈願をした場所が小國神社と伝えられている。戦乱の世の1572年(元亀3年)「小國神社の神力に頼らなければ勝つことができない」と切実な思いを込め、戦勝・開運を祈願したといわれる。そして、1574年(天正 2 年)に再度参拝し、この石に腰掛け休息したといわれている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 31mm ISO500 )

|

|

13.西参道

参拝を終え、「家康公立ち上がりの石」から、その奥に植えられている「縁結びの御神木・ひょうの木(樹種はイスノキという)」の裏側の西参道に入った。静かな、人が歩いていない道だった。西参道の杉木立の中を歩くと、4月~5月には石楠花が咲き、3月下旬から4月下旬が桜の見ごろとなるという。それもまた、見てみたい。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 V

R

プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 31mm ISO5600 )

|

|

14.西参道のカエデ

西参道にもカエデの木はあった。まだ紅葉はしていなかったが、写真のように一部分だけ真っ赤になっていた木があった。虫がついたのか、病気なのか、また、遺伝的なものか、原因はいくつか考えられるというが、その小さな枝についている葉の葉緑素の分解が早まったということなのだそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f6.0 1/500秒 110mm ISO6000 )

|

|

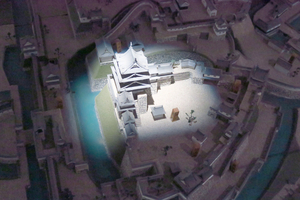

15.よくできた案内図

西参道を歩き、八王子社の後ろを通って、鉾執社、飯王子社の傍を抜けて一の鳥居に戻ってきた。小國神社には、摂社末社は合わせて14社あるそうだ。薪を背負って歩きながら本を読む二宮金次郎の像の隣にこの案内板があった。とても分かりやすい。今度は宮川に沿う東参道を北へ歩いてみよう。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.2 1/500秒 36mm ISO250

|

|

16.宮川沿いの紅葉 -1

小國神社の宮川沿いの散策路は、紅葉の名所として知られている。しかし、残念ながら、紅葉はまだ2~3割程度だと知らされていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO900

|

|

17.宮川沿いの紅葉 -2

わずかながら、イロハモミジの紅葉が始まっている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/500秒 45mm ISO2000

|

|

18.宮川沿いの紅葉 -3

紅葉が始まっている葉を選んでカメラを向けるが、この程度である。今回のツアーは香嵐渓と併せて、ここも紅葉狩りのポイントだったのだが。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 88mm ISO3200

|

|

19.宮川沿いの紅葉 -4

赤い橋が見えてきた。橋の上で、赤ちゃんを抱いて写真を撮っている着物姿のご婦人がいた。七五三のお祝いではなさそうだ。赤い橋は赤橋と言い、その付近が紅葉スポットとして知られている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f6 1/400秒 120mm ISO6400

|

|

20.宮川沿いの紅葉 -5

逆に、赤くなりかけた葉が緑の葉が強調している。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 32mm ISO1400

|

|

21.宮川沿いの紅葉 -6

紅葉が進んだ眺めを想像する以外にない。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 34mm ISO2500

|

|

22.赤橋で七五三を祝う

赤橋のところに来た。今度は着物姿のお母さんが、お嬢ちゃんの3歳のお祝いだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO1600

|

|

23.宮川沿いの紅葉 -7

赤橋の対岸のイロハモミジは紅葉していた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO1600

|

|

24.宮川沿いの紅葉 -8

赤橋は表参道から行くと、二の鳥居から右に入ったところにある。ここから先も散策路は続き、奥宮・奥磐戸神社(おくいわと)に至る。小國神社の北約6km、標高511mの本宮山山頂に、奥宮である奥磐戸神社が鎮座している。そろそろバスに戻る時間が来た。期待していた紅葉が2~3割ほどしか進んでおらず残念であった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/500秒 50mm ISO2500

|