沖縄旅行 ② 2025年1月2日 _1 ゆいレールで首里城へ 沖縄県那覇市

1月2日、朝、目が覚めてカーテンを開けてみるとまだ暗かった。沖縄の朝は遅い。日の出は東京と比べると1時間ほど遅くなり7時15分ごろになる。

朝食は7時半にしようということになっていた。朝は早く目が覚めてしまったが、明るくなるのを待って、外を眺め、下を走るゆいレールを撮ったりしていた。部屋の窓からは、那覇埠頭が見下ろせ、手前は民間の船が利用し、対岸は軍港になっている。朝食を終え、部屋に戻り、その那覇港を見ていたら、港内に米海軍のフェリー運搬船が入ってきていた。不気味な船だった。

8:30にホテルを出発し、ゆいレールで首里へむかう。運賃はひとり300円だった。

ゆいレールを首里駅で下車し、徒歩で首里城へ向かう。首里城へは「上の毛公園ルート」と「守礼門ルート」があったが、龍潭という池から守礼門に上がる後者を行く。所要時間はかかるが、平坦な道を歩けた。

その途中にあった、ある家の前に植えられた茎のような穂のようなものが、3mほどに延びた植物を見た。その場では何という植物か解らなかった。

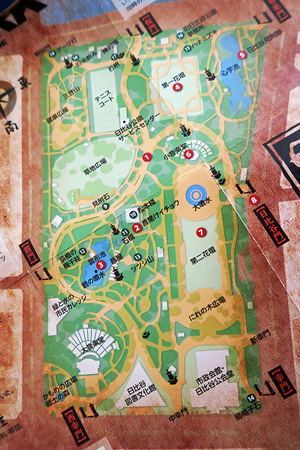

龍潭という池の先を左に上がって守礼門へ出た。インフォメーションで首里城公園の案内図をもらって首里城へと進む。

そこから、歓会門、瑞泉門を通って漏刻門から石垣の中に入り、城郭の入口である広福門へあがった。そこが首里城への入口(入場券売り場)だった。そこを入ると、下之御庭という広場になっていた。

なお、首里城等の説明には、Wikipedia、国営沖縄記念公園首里城などを引用、参照させていただいた。また、案内図に関しては、首里 城公園管理センター制作の

「首里城全体地図」、 「首里城周辺案内図」、「ゆいレール首里駅から上の毛公園ルートと守礼門ルート案内」を参照した。

首里城守礼門 2025年1月2日 沖縄県那覇市首里真和志町

|

13.那覇埠頭 ホテルの窓から那覇港が見えた。那覇港は、那覇埠頭、泊埠頭、那覇クルーズターミナル(泊ふ頭8号岸壁)、新港ふ頭などがある。ここはその那覇埠頭であり、国場川河口部に位置する。対岸には海上保安庁の船が停泊していた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f11 1/2000秒 37mm ISO12800 ) |

|

14.朝のゆいレール 旭橋付近 朝は空港行、首里方面行、ともに10分に1本程度走っている。観光客の利用が多いためか日中の本数は多いようだ。企業のラッピング車両も走っている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f11 1/2000秒 9mm ISO12800 ) |

|

15.米軍高速運搬船 画像を基に調べてみると、「US NAVAL SHIP GUAM」という船だった。米軍高速運搬船で「GUAM」という名の船のようだ。この船は、左に向かって進んできたが、ここで向きを変えた。バックで着岸するようだ。naval ship(海軍艦船)とは、海軍が使用する軍艦や船舶を指す。不気味な船だった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f11 1/2000秒 17mm ISO12800 ) |

|

16.ゆいレールの運転席 運転席のすぐ後ろに座れた。ワンマン運転で、駅では運転手さんが席から立ちあがって、ホーム側のドアを開けて安全を確認していた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f7.1 1/1250秒 9mm ISO12800 ) |

|

17.ゆいレール すれ違う対向車 何回か対向車とすれ違った。余計なことかもしれないが、ゆいレールが「首里駅」から「てだこ浦西駅」へと延伸開業されてから5年が経つそうだ。浦添市の西端「てだこ浦西駅」と那覇市の中心街に近い「県庁前駅」とを26分(日中)で結ぶ。6分から10分間隔で運行され利便性は大きな魅力で、区画整理事業が進み住宅の供給が増加すれば、周辺人口が大きく増えるはずだと言われる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f11 1/1600秒 37mm ISO12800 ) |

|

18.首里駅から守礼門へ ゆいレールの首里駅からは、徒歩で首里城へ向かう。首里城へは「上の毛公園ルート」と「守礼門ルート」がある。「上の毛公園ルート」は所要徒歩6分、「守礼門ルート」は同じく15分と、前者の方が近いが、坂を上らなくてはならない。家内の脚のことを考えて、後者を行くことを選んでくれた。その途中、びっくりする植物を見てしまった。ある家の前に植えられた3mほどに延びた穂である。その場では何という植物か解らなかった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 20mm ISO320 ) |

|

19.ハツミドリ(初緑) お隣から出て来られた女性に「あれは何ですか」と尋ねてみたところ、その女性もびっくりして「何でしょう」と言っている。サボテンと思ったようだったが、私は夏にリュウゼツランの数十年ぶりの開花を見ているので、これはひょっとして、その類ではないかと思った。後日帰宅して検索したところ、やはりリュウゼツランの仲間で、ハツミドリという。沖縄でも珍しいようで、琉球新報の記事で、「"珍" ハツミドリ開花 宜野湾市野嵩で話題に メキシコ原産でリュウゼツランの一種、ハツミドリ(アガベ・アッテヌアタ)が宜野湾市野嵩の西門原ポケットパークで花を付け、道行く人たちに珍しがられている。」と報じられたことがあるらしい。穂の下の方から花が咲いていく。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 140mm ISO1000 ) |

|

20.コウキセッコク(高貴石斛) 首里駅から西へ、県道29号線(龍潭通り)をまっすぐ歩く。道筋で見たことがないような花が咲いている。PictureThisで検索すると、コウキセッコウと同定した。コウキセッコクは日本で品種改良された、冬に香りのよい花を咲かせる、世界で最も高い評価を得ているランの一つだそうだ。知っていれば、香りを嗅いでみたのに。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/500秒 75mm ISO2800 ) |

|

21.沖縄らしい建物 沖縄にはその気候や風土を色濃く反映した美しい建物がある。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 24mm ISO320 ) |

|

22.沖縄県立芸術大学 当蔵交差点を過ぎたあたりの左側に、沖縄県立芸術大学が見えてきた。丘の上に立つ校舎の後ろ側は首里城だ。写真右側の、失礼ながら放置されたごみ箱のようなものは、実は、同大学の上條文穂氏の「土のおもし」という作品である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO360 ) |

|

23.龍潭 さらに進むと龍潭という池が見えてきた。龍潭(りゅうたん)は守礼門への上り口にある池である。魚が多く住み、魚小堀(イユグムイ)とも呼ばれる。龍潭は1427年、琉球王国の第一尚氏王統・第二代尚巴志王の命により、国相懐機(琉球国第一尚氏王統の国相)が作庭したといわれる人工の池である。作庭のきっかけは、1425年、来琉した冊封使が尚巴志王に首里城北に作庭するように勧めたこととされる。尚巴志王は懐機を明へ派遣して、中国各地の池を調査、帰国後作庭に着手したという。1604年に第一回の浚渫が行われ、その後も何度か浚渫が行われた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 140mm ISO4000 ) |

|

24.カワセミ 何か飛んできたと思ったらカワセミだった。カワセミがと止まっているところを明るくしてみたが、良い結果がでなかった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 140mm ISO1800 ) |

|

25.龍潭から見る首里城 龍潭から見る南側の丘の上には首里城が見える。右から、瑞泉門、漏刻門、広福門、奉神門が見える。その左側の白い屋根の大きな建物が修復工事中の正殿を覆っている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5 1/500秒 60mm ISO640 ) |

|

26.魚をくわえるアオサギ 龍潭の縁に大きな鳥が動いていた。アオサギが大きなフナのような魚をくわえていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 140mm ISO800 ) |

|

27.バリケン(蕃鴨) ノバリケンは野生のカモ目カモ科に分類される鳥である。一夫多妻型の群れで生活する。南米産のノバリケンを家禽化したものを、バリケンという。食用家禽として日本に持ち込まれたが、あまり普及していない。飛行能力が残っており、日本各地で逃げ出した個体が散見されるそうだ。それにしても怖い顔をしている。wikipediaによれば、沖縄県では観音アヒルと呼ばれ、食用として飼育されているほか、野生化した個体も多くみられる。ベトナムのハノイ周辺では家禽として飼育される。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 130mm ISO1250 ) |

|

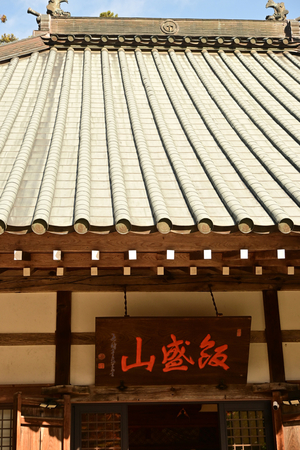

28.守礼門 wikipediaにおよれば、守礼門は「首里城の第一の坊門である中山門(俗称、下の鳥居、下の綾門)に対して、守礼門は第二の坊門にあたる(俗称、上の鳥居、上の綾門)。創建時期は琉球王国第二尚氏王朝四代目の尚清王(在位1527年 - 1555年)の時代とされている。守礼門は「待賢門」や「首里門」とも称された。なお、中山門は1908年(明治41年)に撤去されており現存しない。」と説明されている。忘れかけている守礼門が描かれた二千円紙幣は2000年(平成12年)より発行が開始された一種類のみで、2024年(令和6年)現在も法定通貨として有効で市中で流通している。守礼門の扁額にある「守禮之邦」とは「琉球は礼節を重んずる国である」という意味だそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 19mm ISO320 ) |

|

29.園比屋武御嶽石門 守礼門を潜って歓会門を入る手前の左側に、この園比屋武御嶽石門(そのひゃんうたきいしもん)があった。園比屋武御嶽石門は1519年に築かれた門で、王家の拝所として使用された。木の扉以外は琉球石灰岩で作られている。2000年(平成12年)11月首里城跡などとともに、琉球王国のグスク及び関連遺産群としてユネスコの世界遺産(文化遺産)にも登録された。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO360 ) |

|

30.外国からの観光客 韓国や中国、台湾からの観光客はもちろん多い。女性はポーズをとって被写体になっている。西欧からの観光客はそれほど多くはなかった。このグループは可愛らしいお嬢ちゃん2人を連れたご夫婦だった。疲れるだろうなと同情してしまう。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/500秒 63mm ISO1250 ) |

|

31.歓会門(かんかいもん) 扁額の文字は右から歓會門と書かれている。首里城の城郭内へ入る第一の正門で、「歓会」とは歓迎するという意味だそうだ。当時、首里城へは中国皇帝の使者「冊封使(さっぽうし)」が招かれたが、こうした人々を歓迎するという意味でこの名が付けられた。沖縄戦で焼失したが、1974年に復元された。ここから石積みで囲まれた城郭の中に入る。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 20mm ISO180 ) |

|

32.歓会門のシーサー 沖縄県などでみられる伝説の獣像。魔除けの意味を持ち、門や屋根の上に設置されることが多い。歓会門の両側には「立派なシーサー」があった。神社の狛犬と同じように、シーサーも一般的には口を開けているのが♂、閉じているのが♀と言われるが、門の両端にいるこのシーサーは、左右両方とも口が開いていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.2 1/500秒 34mm ISO1250 ) |

|

33.内郭の石垣 右側に見える瑞泉門(ずいせんもん)は、首里城内郭の門で、1470年頃の創建といわれている。途切れた石垣に桁を架した木造櫓門の構造をしていて、1933年に国宝に指定されましたが、沖縄戦で焼失。1992年に復元されたそうだ。歓会門から入り、この瑞泉門、次にある漏刻門から内郭へ入る。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 22mm ISO320 ) |

|

34.漏刻門(ろうこくもん) 首里城郭内に入るための第三の門である。俗に「かご居せ御門」とも呼ばれ、駕籠の使用を許されていた高官もここで下乗する慣わしだったそうだ。門櫓内には水時計が設置され、時刻を計り、鐘で時を報せたことから、その名が付けられているという。沖縄戦で被災したが、1992年に復元された。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/500秒 78mm ISO1300 ) |

|

35.広福門(こうふくもん) 歓会門から数えて4つ目に「広福門」があった。少しづつ階段を上がっていく。外壁上部にある扁額には「廣福」とあり、「福を行き渡らせる」ことを意味するそうだ。門前の広場からは、今上がってきた歓会門から続く石垣や、沖縄県立芸術大学などが一望できた。ここが観光客の入場門になっていて、入場料は大人一人400円だった。ここから首里城正殿のある御庭(うなー)へ入る前の広場である下之御庭(しちゃぬうなー)に入った。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 25mm ISO320 ) |