読書日記・絵本「雑草のくらしーあき地の五年間―」(甲斐信枝 作、福音館書店刊)

2回目の白内障手術に出かける前の今月23日。NHKテレビで「足元の小宇宙 絵本作家と見つける生命のドラマ」という番組を放映していた。

京都・嵯峨野に住む甲斐信枝さんという85歳の絵本作家が、雑草や草花、昆虫を子細に観察して絵本にしていくドキュメンタリー。「こいつら、可愛い」と話しかける姿に引き込まれた。

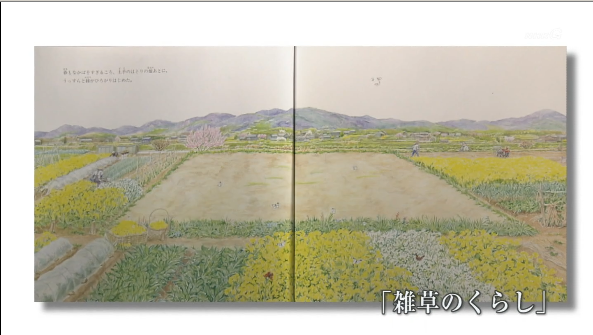

絵本を開くと見開きのページで菜の花畑の真ん中にある広い空地の絵が、視力1・2に戻った両目に飛び込んできた。

最初に「土のなかからわきだすように」緑の葉を出したのは、メヒシバの大群。「ところどころにエノコログサもまじっている」

エノコログサの穂をこどものころ"猫じゃらし"と呼んで、遊んだことを思い出す。どちらも、近所のどこの空地でも見つけられた草だった。

一年草であるこれらの雑草は、夏から秋にかけてたくさんの種子を散らし「一生を終わって死んでいく」

そこへ、向かいの土手からオオアレチノギクの種子が飛んできて芽を出し「寒い冬をのりこえて、大きく育って」いった。空地の主役交代だ。

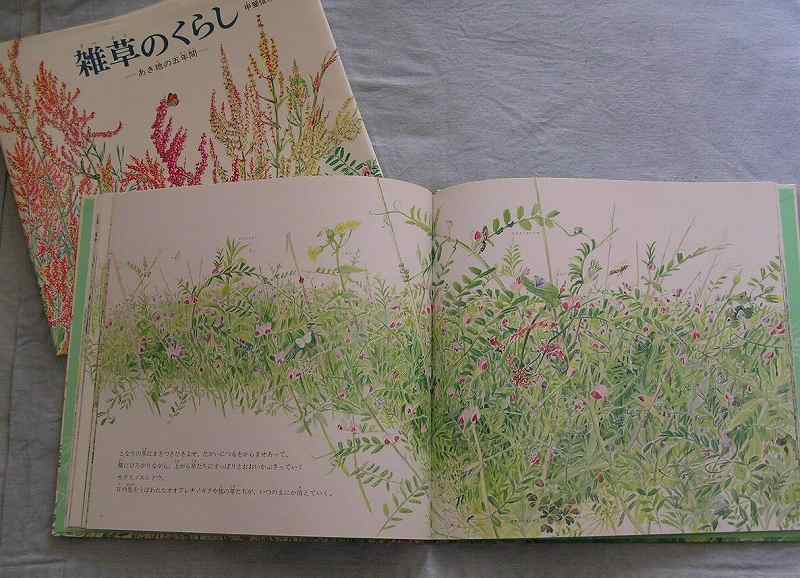

この年の主役は、カラスノエンドウだ。「となりの草にまきついてひきよせ、・・・上から草たちにおおいかぶさって」他の雑草の命をうばっていく。

この草の鞘を草笛にしてよく遊んだことを思い出す。

夏になると、鞘が真っ黒になって「パチッ、パチパチッと、・・・ゴマをいるような音」で種をはじけ出し、秋には枯れて死んでいく。

4年目の春。枯草に阻まれて芽を出すことができなかったカラスノエンドウにかわって「いちめんに花を咲かせたのはスイバの群れ」。表紙に描かれているのは、スイバの雄花と雌花だ。

スイバは茎が酸っぱく、見つけると「スーイ、スイ」と言いながら口でかみ汁を飲んだものだ。いつもお腹がすいていた子供のころの思い出だ。

そして五年目の春のある日。

荒れ畑の土が掘りかえされ、草がすっかりとりのぞかれた。

すると、ぞくぞくと芽をだしてきたのはメヒシバ、エノコログサ。

短いいのちを終わり、消えていったメヒシバやエノコログサは、

種子のまま土の中で生きつづけ、自分たちの出番がくる日を、

じっと待っていたのだ。

荒れ畑の土が掘りかえされ、草がすっかりとりのぞかれた。

すると、ぞくぞくと芽をだしてきたのはメヒシバ、エノコログサ。

短いいのちを終わり、消えていったメヒシバやエノコログサは、

種子のまま土の中で生きつづけ、自分たちの出番がくる日を、

じっと待っていたのだ。

甲斐さんは、草花や虫たちを正確に写し取るため科学絵本と呼ばれる多くの絵本を出している。いつも、雑草や草花、虫たちと同じ目線で描き切る、という。