読書日記「ふたつの故宮博物館」(野嶋剛著、新潮選書)

現在、東京国立博物館で開催されている 特別展「北京故宮博物院200選」が、北宋時代の名品 「清明上河図」(今月24日で展示終了)が日本で初めて公開されたこともあって、長蛇の列らしい。

私もこれまで大阪や京都で開催された 北京故宮博物院展をのぞいたことがあるが、もう1つ感動が薄かった。

西太后が着ていたという埃っぽい衣装や皇帝・溥儀 がヨーロッパから取り寄せたという自転車まで見せられてガッカリしたこともある。

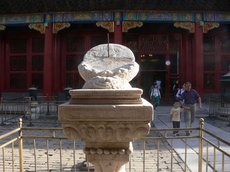

2009年秋に北京を訪ねた際にも、今は故宮博物院になっている世界遺産、 紫禁城の建物はすばらしく感じたが、知識のなさもあって展覧品はあまり印象に残っていない。

蒋介石が台湾に逃れた際に、紫禁城(故宮)の重要な宝物をほとんど持ち去り、現在は台北の 国立故宮博物院に所蔵されていると聞かされ「本物は、台北にある」と思いこんでいたせいかもしれない。

朝日新聞の元台北特派員が書いた表題の本には、このあたりの事情をじっくり書き込まれていておもしろい。

「故宮は不思議な博物館である」と、著者は切り出す。

まったく同じ名前の博物館が、中国と台湾にそれぞれ存在している。商標権の侵害で訴訟合戦になっても不思議ではない。だが、現実には「ふたつの故宮」はお互いの存在を否定もせず、「我こそは本家」と声高に叫ぶこともしない。ただ、黙々と同じ名前を名乗っている。

2011年5月の資料によると、「北京故宮」は、180万点を収蔵、うち85%が清朝が残した(清代以前のものを含めてという意味)文物。「台北故宮」は約68万点、清朝が残した文物が90%を上回る、という。その収蔵方針は「中華文明の粋を集める」こと。

フランスのルーブルや、米国のメトロポリタンのように、世界の文化財を集めることに、まったく興味を示していない。

中華とは「文明の華やかな世界の中心」という意味を持つ。中華というのは、あらゆる面で卓越した中華王朝の政治があまねく世界に行き渡る際に、野蛮な異民族といえども礼儀や道義など優れた文化を身につけることによって中華の一員となることができる、という華夷思想の根幹にかかわる概念である。逆に言えば、中華文化以外は一切の価値がないということになってしまいかねない排他的な発想も内包しており・・・

まったく見事というしかない「中華思想」の結実が、2つの故宮博物館なのだ。

だから「台北故宮にはその所在地である台湾の文化の断片すら発見することは難しい」という奇妙なことが起こる。

国民政府とともに中国本土からやって来た人々は約200万人。それに対し、当時の台湾の人口は700万人ほどだった。地元・台湾の人々は、鉄砲水のように流れ込んできた「中華思想」に戸惑いを隠せなかったことだろう。

台湾の多くの庶民にとって、台北故宮が必ずしも「誇り」の対象でないことに台湾で暮らしているうちに気づかされた。・・・「故宮についてどう思うか」という問いをぶつけると、多くの人が困ったような表情を浮かべる。「台湾の誇りです」と答える人は少ない。「すごい」とは思っても、親愛の情や誇りを抱く理由が多くの台湾人には思い当たらないからだ。

日清戦争に敗北した清朝は、台湾を日本に割譲した。「清朝にとって台湾は辺境のなかの辺境であり、日本にくれてやっても惜しくない、という判断があった」

台湾が「中華文化圏に含まれない」という理由で中国から棄てられたと広く信じられたことは、台湾の人々にとって根深いトラウマ(心的外傷)になり、台湾の民進党が台湾独立意識やアンチ中国意識を持つ根源的な動機になった。

ただ、2008年の 民進党から 国民党への再度の政権交代以降、中国、台湾の関係も改善された。両故宮の交流も進みつつある、という。「もともと故宮は一つであるのは事実であり、政治権力によって引き裂かれたふたつの故宮に、『相互補完性』があるのは間違いない」からだ。

例えば、収蔵品の内容について言えば、台北故宮最大の強みは、宋代の書画や陶磁器をそろえていることである。なぜなら、宋代こそが中華文明の最高到達点であり、限られた時間と限られたスペースという台湾移転前の厳しい条件下で、故宮のキュレーターたちが台湾に持ち運ぶことにしたのは宋代の収蔵品が中心だったからだ。

一方、明、清の文物については、共産党による革命後の文物収集の成果もあって、北京故宮が質量ともに勝っている。・・・例えば明代の染付の磁器や清代の絵付けの 琺瑯彩なども実際は素晴らしい。考古学的な領域である古代の出土品については、中国大陸で戦後に行われた発掘調査の成果が大半のため、収蔵先は北京故宮に集中しており、台北故宮は皆無に等しい。

一方、明、清の文物については、共産党による革命後の文物収集の成果もあって、北京故宮が質量ともに勝っている。・・・例えば明代の染付の磁器や清代の絵付けの 琺瑯彩なども実際は素晴らしい。考古学的な領域である古代の出土品については、中国大陸で戦後に行われた発掘調査の成果が大半のため、収蔵先は北京故宮に集中しており、台北故宮は皆無に等しい。

今、北京と台北の故宮を近づける1つのプロジェクトが進行している。両故宮展の日本開催である。

司馬遼太郎や平山郁夫などの文化人やマスコミが政治を動かし、台湾が求めていた美術品の差し押さえ免除の法律(海外美術品等公開促進法)も昨年秋の日本の通常国会で成立、環境は整った。

昨年末の台湾総統選で再選された国民党の 馬英九総統は、昨年5月の著者のインタビューに「二〇一三年の実現が適切なタイミングかもしれない」と踏み込んだ発言をした。

中国も「中華を中台の絆として強調するため、中台故宮の交流を巧みに政治利用している」と、著者は分析している。一方で、清朝末期から世界に拡散していった文物が中国に戻っていく時流もはっきりしてきた。

中国と台湾に存在する「ふたつの故宮博物館」は、歴史の生き証人であると同時に、中華世界の未来を見極める指標なのである。

ところで、この本にちょっと気になる記述がある。 「台北故宮には『三宝』と呼ばれる三つの超人気収蔵品がある」という。 1つは、白菜をかたどった翡翠彫刻の傑作 「翠玉白菜」。2つ目は、豚の角煮をメノウ類の鉱物を使って掘り上げた 「肉形石」。 最後が、北宋の都の生活を描いた 「清明上河図」。なんと、このほど東京国立博物館に北京故宮から持ち込まれて人気を読んだ「清明上河図」と同じ名前である。

この2つは、同じ作品が分割されて両故宮に存在するのか、それとも別の作者の作品なのか?

両故宮展の日本開催が、ますます待たれる。

| 北京の故宮博物院(紫禁城)の建物と文物(2009年9月) | ||

|

|

|

|

|

|