読書日記「本の魔法」(司修著、白水社刊)

表題にひかれて図書館で借りたが、予想外のもうけものの本だった。

著者は、装丁家と知られる人らしいが、同時に画家、絵本作家として多彩な活躍をし、川端康成賞を受賞したり、芥川賞候補になったりしたこともある小説家でもある。

目次を開くと「藍」「朱」「闇」など画家の表現らしい1文字の下に、15人の作家の名前と作品が並んでいる。

司修が装丁した本を引用し、それをどう読んで装丁を思いつき、作者とどう付き合い、自分自身の人生を深めていったかを綴る稀有のエッセイである。あとがきによると「本の魔法にかかって、びりびりと感じたもの記録である」という。

取り上げられている作家と作品は、古井由吉「杳子・妻隠」、武田泰淳「富士」、埴谷雄高「埴谷雄高全集」、島尾敏雄「硝子障子のシルエット」「死の棘」、中上健次「岬」、江藤淳「なつかしい本の話」、三島由紀夫「癩王のテラス」、森敦「月山」、三浦哲郎「白夜を旅する人々」、真壁仁「修羅の渚―宮沢賢治拾遺」、河合隼雄「明恵 夢を生きる」、松谷みよ子「私のアンネ=フランク」、網野善彦「河原にできた中世の町」、水上勉「寺泊」、小川国夫「弱い神」。

いずれも、戦後を代表する文学作品だという。読んだ作品はいくつもないので、最初はとまどいがあったが、知らない間に司修の描く魔法の世界に魅了されていった。

武田泰淳「富士」の項では、作家と付き合いを重ねているうちに、夫人の武田百合子のファンになってしまい、夫人が武田泰淳の死後書いたエッセイ「富士日記」の何か所かが引用されている。以前に、この ブログでもふれたが「富士日記」は私の何年も前からの愛読書でもある。

司修は、こう書く。

乱暴な、無謀ないい方をすれば『富士』は、武田さんにとって百合子さんを知りつくすために、書かれたといえるかもしれない。人間の謎を解こうとするにはあまりに近く大きく存在していた百合子さんのために、遠回りして。

読んでアッと思った。作家の心に深く入り込もうとした装丁家は、そこまで読めるのか・・・。

江藤淳「なつかしい本の話」の項では「単行本の装幀や装画と相まってわかってくる本の魅力について」江藤の著作を引用している。

本というものは、ただ活字を印刷した紙を綴じて製本してあればよい、というものではない。

・・・沈黙が、しばしば饒舌より雄弁であるように、ページを開く前の書物が、すでに湧き上がる泉のような言葉をあふれさせていることがある。その意味で、本は、むしろ佇んでいるひとりの人間に似ているのである。

・・・沈黙が、しばしば饒舌より雄弁であるように、ページを開く前の書物が、すでに湧き上がる泉のような言葉をあふれさせていることがある。その意味で、本は、むしろ佇んでいるひとりの人間に似ているのである。

かって私の心に忘れがたい痕跡をのこし、そのままどこかに行ってしまった本のことを考えていると、表紙のよごれや、なにを意味しているのかよく分からなかった扉の唐草模様、それに手にとったときの感触や重味などが、その本の内容と同じくらいの深い意味を含んで蘇って来る。

森敦「月山」の項では、装丁を巡る装丁家と編集者の丁々発止のやりとりが続く。

装幀は、何も語らず、物語のいっさいを伏せて、知らん顔して、しかし深く入り込むほうがいいし、「月山はこの眺めからまたの名を臥牛山と呼」ぶ姿を、実際の月山の写真やスケッチではなく、牛の背であらわせたら最高だ、と思った。

ぼくの持っている『世界素描全集』の中に、日本の墨絵が素描として扱われ、作者不詳の、形のいい牛があるのを思い出した。本棚から取り出してみると、「月山」のために待っていたかのような牛の絵は、「モウワタシイガイニアリマセン」といっていた。

ぼくの持っている『世界素描全集』の中に、日本の墨絵が素描として扱われ、作者不詳の、形のいい牛があるのを思い出した。本棚から取り出してみると、「月山」のために待っていたかのような牛の絵は、「モウワタシイガイニアリマセン」といっていた。

しかし「こんな簡単に装幀が完成してしまっていいのか」と、司はじくじたるものを感じる。「月山」を読み返しながら、装丁のイメージを何度となく描いてみる。

やって来た(編集者)の飯田さんと午後4時ごろから酒を飲む。飯田は、示した装丁原稿が気に入らないらしい。飲み続けて午前零時を回ったころ、司はたまらず素描全集の「牛の絵」を開く。

飯田さんは「歌舞伎役者のごとく膝を打って、「これです」と絶叫した。ぼくは装幀者として、何の作業もしないデザインを恥じていたのだと思う。

飯田さんは、酔い方もしゃべり方も変わり、躍り出さんばかりだった。・・・無言の闘いが解決すると、彼もぼくもハイになり、・・・

飯田さんは、酔い方もしゃべり方も変わり、躍り出さんばかりだった。・・・無言の闘いが解決すると、彼もぼくもハイになり、・・・

小川国夫「弱い神」の項では、2人が「もう1軒「「もう1軒」と飲み歩き、飲みつくすエピソードが何回も登場する。そこには、司修の小川国夫への深い敬慕の念が満ちあふれている。

昔のことです。春の明け方の、光や音がよく澄んだ冷たい坂道を、小川さんとぼくが酔っぱらって歩いている。三日三晩ぶっつけで、目覚めると酒場に行き、小川さんを慕う若い男女が集まってくると、小川さんの小説の中の恋愛について語り、そのなりゆきにそれぞれの経験を重ねて語り明かしました。といいても、たあいないものです。しかし酔うほどに真剣度は増していきました。

(奄美大島の酒場で)小川さんは島の男に捕まって、文学論をふっかけられていました。小川さんは怒らない人ですから、丁寧に返事をしていました。ぼくは困ったなと思い、その文学談義をやめさせようとして、その場に入って行って、何やらめちゃくちゃなことをいっておりましたら、小川さんが「あんたばかか」といったんです。ぼくは、ああ、これだな、叱られてうれしくなるってのは、と思いました。

小川国夫の作品は、この ブログでもふれたことがあるが、私には小川国夫はカトリックとプロテスタントの「共同訳聖書」の編者として活躍した敬虔なカトリック信者だったという印象しかなかった。

それが、この破天荒ぶり。なんだか、うれしくなる。

『弱い神』の装幀を考えていたぼくは、戦死者が国旗に包まれるように小川さんを十字架で包もうと思いました。・・・ぼくは『弱い神』という本を、小川さんの御棺と考え、青い十字架の旗で包んだのでした。

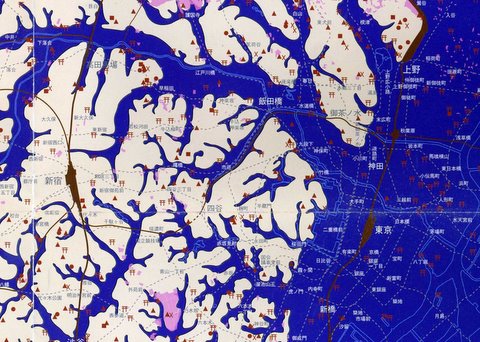

この本の装丁は、表紙に描かれた15のワクのなかに、登場する15の作品の装丁が並んでいる、という仕組みである。

ところが、下段真ん中の2つのワクの上に、図書館のバーコードシールが貼ってあり、せっかくの装丁を見ることができない。

「このシールをかきむしりたくなる」。そんなことを書いているブログをWEBで見つけて、フッと笑ってしまった。

読んだ後、その本の表紙をそっとなで回したくなる。そんな「魔法」にかかってしまったようである。