村田 喜代子

平凡社

売り上げランキング: 153,140

前著

「偏愛ムラタ美術館」のことをこのブログに書いたのは、もう3年前になる。

著者は最近、熱い気持ちで絵画を鑑賞する気持ちがなくなってきた、という。「そこへ編集部から『もう一度やりませんか』と声がかかった。『うれしい。また好きな絵にたっぷり浸ってみよう』と、この本が誕生することになった」

1970年代のイギリス。

アルフレッド・ウオリスという船乗り上がりの老人が「老妻に死なれた70歳過ぎになって、誰に習うともなく翻然と海と船の絵を描き始めた」

その家の前を通りかかった2人の画家が、家のなかの壁という壁に、船用のペンキで船や海を描いた板切れや厚紙の切れ端やらが釘で打ち付けられているのを見つけた。

「青い船」(1934年頃、

テート・ギャラリー蔵)は「たぶんウオリスの書いた船のなかで一番美しい絵」と著者は言う。たまに、展覧会などに貸し出されると黒山の人らしい。

しかし多くの絵は船や灯台、建物がみんな勝手な方向を向いている。ウオリスは、1つを書き終えると紙を回して次の端を手前にして描くため「画面には天地が何通りもできる」ようだ。

著者は

山下清の文章を思い出す。

山下清の文章は超現在進行形だ。今、今、今というふうに現在が連なっている。出来事を時間の経緯の中で書くことができないのだ。山下清もぐるぐると紙を回しているのである。

例えば、こんな文章。

「犬が二匹あとからついて来てしばらくたってから犬が向こうへ行ってしまつた」

天地無用のウォリスの絵にも、その時間軸が抜け落ちている。絵をぐるりと回して今描いている部分が、唯一の真正面、現在というわけだ。そうやって眺めると、ウォリスの絵には過去がない。思い出がすべてといえる海の絵なのに、昔がない。天地無用のペンキの絵には、犬やおじさんのことを書いていた山下清の文章みたいに、現在だけが強烈にあり、そして過去がないのだから未来もない。その無時間性がペンキのくすんだ玩具箱に漂っている。

細密画家の

瀬戸照の絵を見て「よくこんなにそっくり描いたなあ、とシロウトはまずそこから感心する」と、著者は切り出す。

「石」2008年)は「下書きを始めて五年ほどかかったという。・・・本物そっくりだ。いや、本物の石より、石らしい。・・・わざわざ絵に描くのだから、狙いは本物そっくりではなく、それを越えたものだろう」

絵を細かく措くときは、点描が適していると彼はいう。細かい点を重ねると、複雑な色の効果が出るらしい。

面相筆を二本使って、細い筆で点を置き中細で面を塗る。葉などを措くときは葉脈で囲まれたところを1ブロックとして、その中を丹念に描くようにする。葉の起伏がはつきりしてくるころから、いよいよ点で塗り始める。

・・・いったいこれらの絵は、どのくらいの移しい点が打たれたのだろうと思わずにはいられない。こんな根気のいる細密画は、絵描きの精神世界を覗くようである。

先月初め、東京が大雪に見舞われた前日に東京・竹橋の

東京国立近代美術館に

開館60周年記念特別展「美術にぶるっ!」を見に出かけた。閉展前日とあって、かなりの人で混んでいたが、人の間に見えた絵画に見覚えがある。

この本で見た、日本画家・

横山操の代表作、

「塔」(1957年、東京国立近代美術館蔵)だった。東京谷中の五重塔が無理真鍮の男女によって放火、炎上した事件を題材にしたものだ。

壊れてはいない。五重塔の外皮を剥ぎ取って、建物の稲妻のようなスピリチュアルだけが立っている。むしろ焼けて不動の中身が、今こそ露わになった。そんな感じだ。このふてぶてしい骨組み。塔は気合いで立っていて、グラリとも揺れていない。まるで、世の中のことはこのようにあらねばと言っているようだ。

無惨さも痛ましさもない。人間世界の感傷とは無関係に、ただもう大地に食い割って土台を下ろした、五重塔のダイナミズムが立ちはだかっている。

弁慶の立ち往生だ。

著者は、映画監督

黒澤明の絵コンテが好きだ。

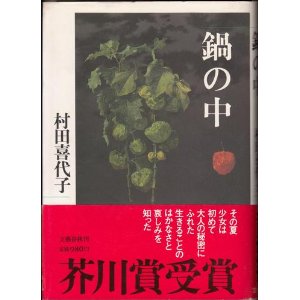

ところが、著者の芥川賞受賞作「鍋の中」を原作に1991年に公開された

「八月の狂詩曲」の1場面

「『八月の狂詩曲』ピカの日」には驚いた。長崎原爆の日、最初はなにもない青空に、突然、閃光が走り、大目玉がすこしずつせり出してくる。

この目玉のまん丸い中心の凄いこと。細かな縦線をびっしりと措き込んで、ぼうぼうと生えた睦毛といい、見る者をギョツと驚かせる。添え書きの文句といい、黒澤がいかにこの場面に執着したかがうかがわれる。

しかし原作の『鍋の中』には、原爆の話は一度も出てこないのである。田舎の祖母の薄れかかった記憶の底に原爆の巨大な影を染め付けたのは、黒揮監督の勝手な脚色だった。

年寄りの不確かな記憶の他にこそ恐ろしさと面白さを込めて書いたのに、映画ではピカの大目玉が炸裂して謎解きをしてしまったというわけだ。

著者がシナリオを読んだときには、撮影はもう進んできた。「会いたい」という黒澤監督の要請を、著者は「ずうーっと」拒否した。

しかし映画を見た感想を、著者は雑誌にこう書いた。

「ラストで許そう黒澤明・・・。」

村田 喜代子

文藝春秋

売り上げランキング: 455,221

著者は「長い間、

熊谷守一という長寿の画家の絵には、とんと関心が湧かなかった」

それが数年前に

「ヤキバノカエリ」(1948-56年、岐阜県美術館蔵)という絵を見て衝撃を受けた。

この絵には・・・人焼きのすんだ後のからんとした情景が頼りないほど単純化してしまっている。遺骨の入った白い箱を抱えた顔のない家族が、何だかさっぱりしたような、脱力したような、ふわふわした足取りで帰路を歩いてくる。

あんまり妙な絵なのでじっと見ていると、息が詰まってくる。単純化できない重大な出来事を、強い力で押さえつけて、単純化してしまったような......。だから一見のどかそう

な絵だが、画面構成を見ると天と地の配分、三人の等間隔の並び方、緑の木の生え方まで、

何かギリギリのバランスの中に措かれている気がする。

「白猫」(1959年、豊島区立熊谷守一美術館蔵)の「輪郭線は命の形のぎりぎりをなぞっているように思う」

命という、形として単純化できないものを、両腕に力をこめてなでたり、転がしたりしながら、まるめ直したような感じ。熊谷の猫はふわふわしてなくて、頭骨の硬さが見る者の手にごつごつと触れる。

「まずは、この不敵な老婆の群像を見てほしい」と著者は切り出す。

2005年に死去した画家

貝原浩が描いた、26年前の

チェルノブイリ原発事故の風下の村々の住んでいた「

ベラルーシの婆さまたち」(2003年、貝原浩の仕事の会蔵)の「風貌のいかついこと。・・・猛々しく、頑固でギョロ眼をむいた、屈強な老婆が・・・ずらり十三人」

村々には立ち入り禁止の放射能マークが立つ。その村には「サマショーロ」と呼ばれる人々が暮らしている。行政の立ち退き指示に従わず戻ってきた「わがままな人」という意味だ。老婆たちの面構えには、その「サマショーロ」の真骨頂が現れている。

著書の後半部で

「松本竣介」が登場したのには、ちょっとびっくりした。

実は、横山操の項で書いた「美術にぶるっ!展」を見に東京まで出かけたのは、昨年秋に松江市で開催された「生誕100年 松本竣介」で見ることができなかった竣介の遺作「

建物」(1948年、東京国立近代美術館蔵)をどうしても見たくなったためだった。

近代美術館のすごいコレクションに圧倒され、同行した友人Mに注意されなければ、この絵をもう少しで見落とすところだった。だが、この絵の前に立った人たちは皆、この絵が竣介の遺作であり、現在「生誕100年展」が巡回している東京・

世田谷美術館では見られないことを話題にしていた。

著者は、ふと両手で耳をふさぎ、また離してみて、竣介が13歳で聴力を失うまでは音の世界を知っていたことに気付く。

そうか。そうだったのか。そのようにして見ると、遺作となった『建物』は、なぜかそれまでの絵と違って空気の止まった感がない。それどころか何か音楽が湧き出ているような自然さで、白い建物は闇に咲き出た白薔薇みたいに美しい。

ステンドグラスの丸い窓がついたこの建物は、大聖堂のようである。白い壁は柔らかで中にいる者を包み込むように優しい。外は夜の闇がたちこめて、建物の内部は明かりが灯って人影らしきものが透けて見える。賛美歌が漏れ出してきそうな気配である。

どうしてこの絵には閉塞感がないのか。世界は今宵ふっと息を吹き返したようである。

安息の安らぎのようなものがある。短い人生の最後に奇蹟みたいに松本竣介がこの美しい

夜の聖堂の絵に辿り着いたと思うと、私は嬉しい。

団塊世代向け

団塊世代向け 人生観が変わるかもしれません。

人生観が変わるかもしれません。