読書日記「はっとりさんちの狩猟な毎日」(服部小雪著、河出書房新社刊)

著者・小雪さんは、美大・ワンダーフォーゲル部出身の主婦、40歳過ぎ。横浜の山の手に住む3人の母親。

その夫君、文祥さんは、山岳雑誌の編集者のかたわら、山に入った時には、原則、現地で食料を調達することを実践している、自称「サバイバル登山家」。

長男が生まれた直後に「正月に下界にいるなんて、山ヤじゃねえ」と厳冬期の黒部に行ってしまい、小雪さんは「一生うらんでやる」と心に決めた。

文祥さんが狩猟免許を取り、雄鹿の頭部を持って帰ってきた。友人にもらった業務用パスタ鍋で、生首をゆでた。

当時2歳だった娘の秋(しゅう)さんは、脳味噌をスプーンで食べさせてもらい「おっと(もっと)」と、ヒナのように口を大きく開けた。

文祥さんは、犬などを使わないでじっと獲物の鹿を待つ「待ち伏せ猟」をすることが多かった。

人間の存在に気がつく前に仕留めた鹿の肉はおいしい。「鹿が犬に追われて逃げると、全身の筋肉に血が回ってストレス物質も出るため味が落ちるらしい」

鹿肉はあっさりした赤身の肉で、噛むと森の香りが広がる。

「おいしいと感じる穀物や野菜も、幸せな環境で手間暇かけて作られたものだろう」

「これからもなるべく対話ができる食べ物を身体に取り入れたい。学校や塾で詰め込まれる知識よりも、『食』こそ人生の鍵を握っているのではないかと思っている」

庭の斜面でニワトリを飼うことになった。ヒヨコもネットで買える。メスのヒナが5羽で3千円、希望すればオス1匹がサービスでついてくる。卵を産まず、交尾のためだけのオスは、一群れに1羽しかいらない。

飼っているうちにメンドリには羽の色、歩き方、トサカの形など、それぞれに個性があることが分かってきた。脚に色ゴムを結び、てきとうな名前をつける。

小学3年生になった娘の秋は、ゴムの色を見なくても、一瞬でニワトリが見分けられた。「顔を見りゃわかる」と言う。

人口孵化器で卵から孵すこともやってみた。なぜかメスが生まれる割合が低い。「日曜日ごとにちびオスをシメて鍋やスープにするのは、さすがに気がめいった」

次男の玄次郎が高校1年の時に、学校を辞めてしまった。「勉強はいつでも自分でできるから、今は好きな絵を思う存分に描きたい」と言った。父親の文祥は「イバラの道だと思う」と話したうえで「基本的にはお前の意思を尊重して、応援する」と付け加えた。

NHKの「大自然グルメ百名山」という番組で、夫婦と中学生になった秋、犬のナツで新潟・早出川支流にサバイバル登山をすることになった。

沢登りをし、夜は雨のなか、タープ(雨よけ用の布)を張って野宿した。

イワナを渓流で釣って刺身や潮汁にし、トノサマガエルと野草のウルイのソテー、同じ野草のコシアブラ丼。岩場で捕まえたシマヘビは口で皮を剥ぎ、たき火で乾燥させて行動食にした。

「朝起きたら家族がいて、焚き火があり、温かいお茶と会話があるだけで、どんな山奥にいてもいつも同じ暮らしになる」

巻末に、文祥さんのエッセイが載っている。

「私が山登りを続けてきたのは、登山という世界なら理想とする自分に近づけそうだと感じたからである。その理想には少なからず『格好いいホモ・サピエンスでいたい(モテたい)』という願望が含まれていた。モテたいの半分は、あけすけにいうと、繁殖したいという本能だと思う」

「上手に生きると、楽しく生き残るは、微妙にズレている。楽しく生き延びようと思ったら、あまり常識に囚われてはてはいけない」

「というわけで、うまいこと、小雪を騙し、なだめ、口説き、ときには聞こえない振りをして、繁殖に成功した」

なるほど、サバイバルに生きるというのは、人間が"繁殖する動物"であることを自覚することなのだ。

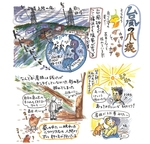

この著書の半分は、小雪さんが描いた下のようなイラストで埋められている。それが、なんとも楽しい。

その一端は、アマゾンの画像検索でのぞくことができる。

ステレオタイプの権化

ステレオタイプの権化 発酵食品と人間関係の不思議

発酵食品と人間関係の不思議 発酵食品に付いて学べます

発酵食品に付いて学べます