カラヴァッジョというイタリア・バロック絵画の巨匠の名前を知ったのは、11年も前。2006年9月に、旧約聖書研究の第一人者である和田幹男神父に引率されてイタリア巡礼に参加したのがきっかけだった。

5日間滞在したローマで、訪ねる教会ごとに、カラヴァッジョの作品に接し、圧倒され、魅了された。

その後、海外や日本の美術館でカラヴァッジョの絵画を見たり、関連の書籍や画集を集めたりしていたが、今年になって友人Mらとローマ再訪の話しが持ち上がり、 カラヴァッジョ熱がむくむくと再燃した。

友人Mらの仕事の関係で、ゴールデンウイークの4日間という短いローマ滞在だったが、その半分をカラヴァッジョ詣でに割いた。

① サンタ・ゴスティーノ聖堂

ナヴォーナ広場の近くにあるこの教会は、11年前にも訪ねている。真っ直ぐ、主祭壇の右にあるカラヴェッティ礼拝堂へ。

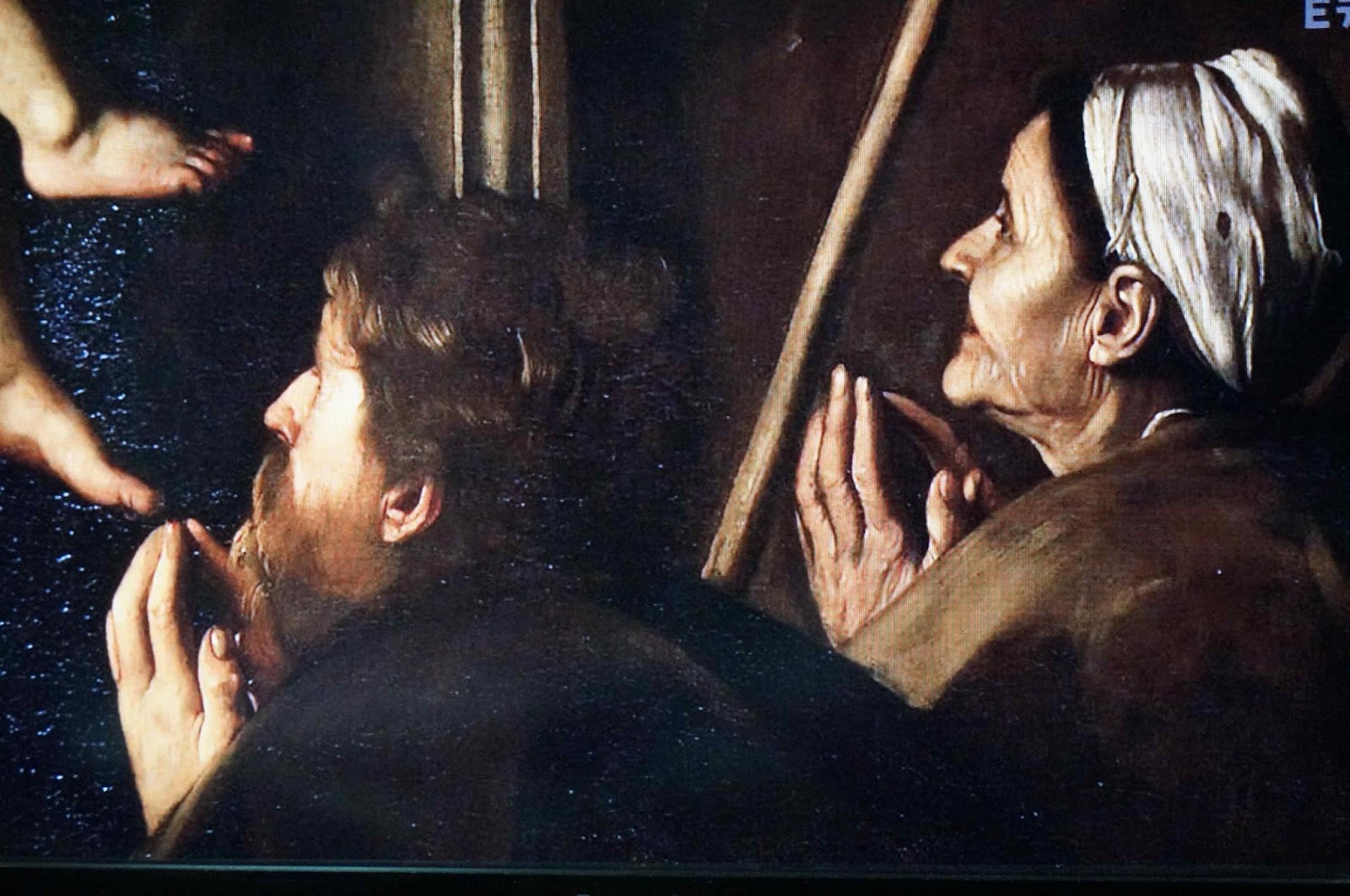

「ロレートの聖母」(1603~06年)は、13世紀に異教徒の手から逃れるために、ナザレからキリストの生家が、イタリア・アドリア海に面した聖地ロレートに飛来したという伝説に基づいて描かれた。

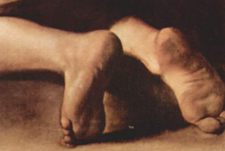

午前9時過ぎで、信者の姿はほとんどなかったが、1人の老女が礼拝堂の左にある献金箱にコインを入れると灯がともり、聖母の顔と巡礼農夫の汚れた足の裏がぐっと目の前に迫ってきた。

この作品が掲げられた当時、自分たちと同じ巡礼者のみすぼらしい姿に、軽蔑と称賛が渦巻き、大騒ぎになった、という。

整った顔の妖艶な聖母は、カラヴァッジョが当時付き合っていた娼婦といわれる。カラヴァッジョは、モデルなしに絵画を描くことはなかった。

ロレートの聖母(カヴァレッティ礼拝堂、1603-06年頃)

② サンタ・マリア・デル・ポポロ教会 ここも2度目の教会。教会の前のポポロ広場は日中には観光客などがあふれるが、まだ閑散としている。入口で金乞いをする

ロマ人らしい老婆が空き缶を差し出したが、そんな姿も11年前に比べると、めっきり少くなっていた。

入って左側にあるチェラージ礼拝堂の正面にあるのは、

アンニーバレ・カラッチの「聖母被昇天」図。カラヴァッジョの兄貴分であり、ライバルでもあった。カラッチが他の仕事で作業を中断したため、両側の聖画制作依頼が カラヴァッジョに回って来た。

チェラージ礼拝堂正面・アンニーバレ・カラッチ(1560~1609)作「聖母被昇天」

右側の「聖パウロの回心」(1601年)は、イタリアの美術史家

ロベルト・ロンギが「宗教美術史上もっとも革新的」と評した傑作。パリサイ人でキ

リスト教弾圧の急先鋒だったサウロ(後のパウロ)は、天からの光に照らされて落馬、神の声を受け止めようと、大きく両手を広げる。馬丁や馬は、それにまったく気づいていない。「サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか」(使徒業録9-4)という神の声で、サウロの頭のなかでは、回心という奇跡が生まれている。光と闇が生んだドラマである。

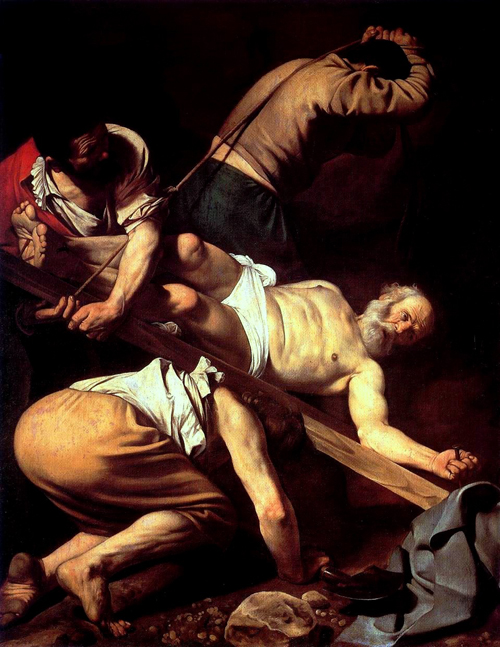

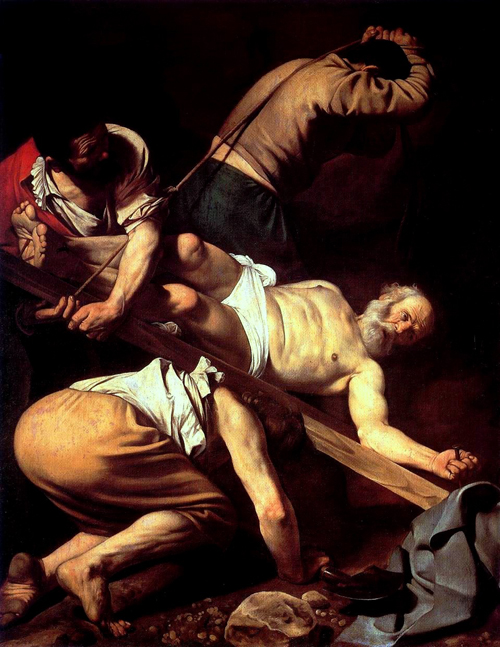

左側の「聖ペトロの磔刑」(1601年)は「キリストと同じように十字架につけられ

るのは恐れ多い」と、皇帝ネロによって殉死した際、自ら望んで逆十字架を選んだという

シーン。処刑人たちは、光に背を向けて黙々と作業をしている。ただ1人、光を浴びる聖

ペトロは、苦悩の表情も見せず、達観した表情。静逸感が流れている。

同礼拝堂左・カラヴァッジョ「聖ペトロの磔刑」(1601年)、右・同「聖パウロの回心」

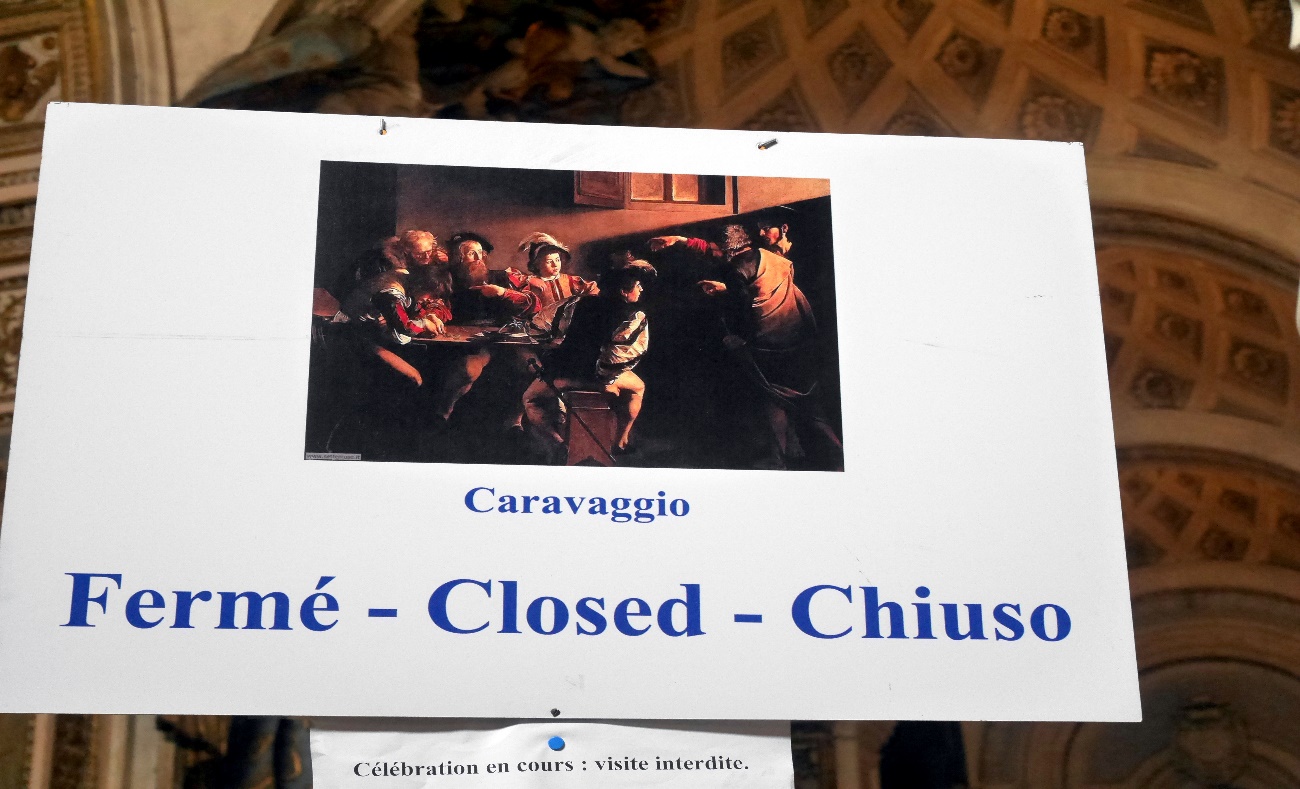

③ サン・ルイジ・ディ・フランチェージ教会 やはり2度目の教会。午前9時過ぎに行ったが、自動小銃の兵士2人が警戒しているだけで、扉は占められている。ローマ市内の主な教会や観光地には、必ず兵士がおり、テロのソフトターゲットとなる警戒感が漂う。日本人観光客は、以前の3割に減ったという。

午前11時過ぎに再び訪ねたが、懸念したとおり日曜日のミサの真っ最中。「聖マタ

イ・3部作」があるアルコンタレッソ礼拝堂は、金網で閉鎖されていた。3部作のコピー写真が張られいるのは、観光客へのせめてものサービスだろう。11年前の感激を思い出しながら、ネットで作品を探した。

礼拝堂全体を見ると、正面上部の窓があることが分かる。そこから光が射しこみ、絵画に劇的な効果が生まれる。「パウロの回心」でも、初夏になると、高窓から射しこんだ光をパウロが両手で受けとめるように見えるという。カラヴァッジョの緻密な光の設計である。

左側「聖マタイの召命」(1600年)でも、キリストの指さした方向にある絵画の光と実際の光が相乗効果を生む。

「聖マタイの召命」(1600年)

「聖マタイの召命」で、未だにつきないのが「この絵の誰がマタイか」という論争だ。Wikipediaには、こう書かれている。

「長らく中央の自らを指差す髭の男がマタイであると思われていた。しかし、画面左端で俯く若者がマタイではないか、という意見が1980年代から出始め、主にドイツで論争になった。未だにイタリアでは真ん中の髭の男がマタイであるとする認識が一般的だが、・・・左端の若者こそが聖マタイであると考えられる。画面中では、マタイはキリストに気づかないかのように見えるが、次の瞬間使命に目覚め立ち上がり、あっけに取られた仲間を背に颯爽と立ち去る」

「パウロの回心」と同じように、召命への決断は、若者の頭の中ですでに決められているのだ。

しかし、翌日のツアーの案内を頼んだローマ在住27年の日本人ガイドは「髭の男以外に考えられません。ドイツ人がなんてことを言う!」と憤慨していたし、作家の

須賀敦子も著書「トリエステの坂道」で「マタイは、正面の男」という考えを崩していない。左端の若者は、ユダかカラヴァッジョ自身だというのだ。

しかし最近、異説が出て来たらしい。日本のカラヴァッジョ研究の権威で、「マタイは左端の若者」説の急先鋒である

宮下規久朗・神戸大学大学院教授は、著書「闇の美術史」(岩波書店)で「『

テーブル左の三人はいずれもマタイでありうる』という本が、2011年にロンドンで発刊された」と書いている。

また、気鋭のイタリア人美術史家ロレンツオ・ペリーコロらは「カラヴァッジョはもともとマタイを特定せずに描いたのではないか」という説さえ唱えだした。

宮下教授も「右に立つキリストは幻であって、見える人にしか見えない。キリストの召命を受けた人がマタイであるならば、そこにいる誰もがマタイになり得る」という"幻視説"まで主張し始めた。

誰がマタイなのか。この絵への興味はますます深まっていく。

右側の「聖マタイの殉教」(1600年)は、教会で説教中に王の放った刺客にマタイが殺されるシーン。中央の若者は、刺客である説と刺客から刀を奪いマタイを助けようとしているという説がある。後ろで顔を覗かせているのは、画家の自画像。

「聖マタイの殉教」(1600年)

両翼のマタイ図を描いたカラヴァッジョは、1602年に正面の主祭壇画「聖マタイと天使」も依頼された。

聖マタイが天使の指導で福音書を書くシーンだが、第1作は教会に受け取りを拒否された。聖人のむき出しの足が祭壇に突き出ているうえ、天使とじゃれあっているように見えたせいらしい。

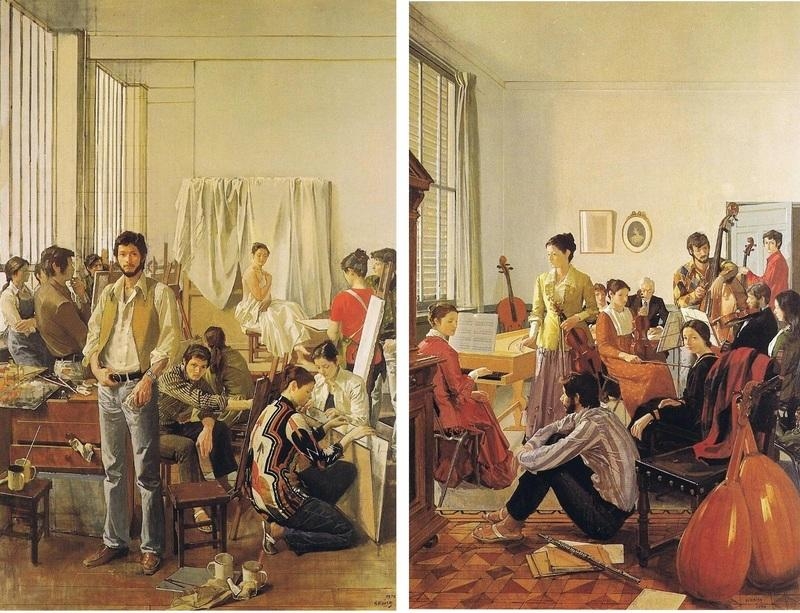

「聖マタイと天使・第一作」 聖マタイと天使(1602年)

④ 国立コルシーニ宮美術館 テレヴェレ川を渡り、ローマの下町・トラステベレにある小さな美術館。

ただ1つあるカラヴァッジョの作品「洗礼者ヨハネ」(1605~06年)もさりげなく窓の間の壁面に展示してあった。

カラヴァッジョは、洗礼者ヨハネを多く描いているが、いつも裸身に赤い布をまとった憂鬱そうな若者が描かれる。司祭だったただ1人の弟の面影が表れている、という見方もある。

「洗礼者ヨハネ」(1605-06年)

⑤ パラッツオ・バルベリーニ国立古代美術館

「ユディットとホロフェルネス」(1599年頃)は、ユダヤ人寡婦ユディットが、信仰に支えられてアッシリアの敵陣に乗り込み、将軍ホロフェストの寝首を掻いたという旧約聖書外典「ユディット記」を題材にしている。これほど生々しい描写は、当時珍しかったらしい。

「ユディットとホロフェルネス」(1599年頃)

「瞑想の聖フランチェスカ」(1603/05~06年)は、

アッシジの聖フランチェスコが髑髏を持って瞑想しているところを描いた。殺人を犯して、ローマから逃れた直後に描かれた。画風の変化を感じる。

「ナルキッソス」(1597年頃)

ギリシャ神話に出てくる美少年がテーマ。水に映った自らの姿に惚れ込み、飛び込んで溺れ死んだ。池辺には水仙の花が咲いた。

ナルシシズムの語源である。

瞑想の聖フランチェスカ」(1603/05-06年) 「ナルキッソス」(1597年頃)

⑥ ドーリア・パンフイーリ美術館 入口の上部にある「PALAZZO」というのは、⑤と同じで、イタリア語で「大邸宅」という意味。オレンジやレモンがたわわに実ったこじんまりとした中庭を見て建物に入ると、延々と続く建物内にいささか埃っぽい中世期の作品が所狭しと並んでいた。入口には「ここは、個人美術館ですのでローマパス(地下鉄などのフリー乗車券。使用日数に応じて美術館などが無料になる)は使えません。We apologize」と英語の張り紙があった。

廊下を進んだ半地下のような部屋にある「悔悛のマグダラのマリア」(1595年頃)の

マグダラのマリアは、当時のローマの庶民の服装をしている。それまでの罪を悔いて涙を流す悔悛の聖女の足元には装身具が打ち捨てられたまま。聖女の心に射した回心の光のように、カラヴァッジョ独特の斜めの光が射しこんでいる。

悔悛のマグダラのマリア(1595年頃

隣にあった「エジプト逃避途上の休息」(1595年頃)は、ユダヤの王ヘロデがベツレヘムに生まれる新生児の全てを殺害するために放った兵士から逃れるため、エジプトへと旅立った聖母子と夫の聖ヨセフを描いている。

長旅に疲れて寝入っている聖母子の横で、ヨセフが譜面を持ち、

マニエリスム技法の優美な肢体の天使がバイオリンを奏でている。背景に風景画が描かれ、ちょっとカラヴァッジョ作品と思えない雰囲気がある。

エジプト逃避途上の休息(1595年頃)

⑦ カピトリーノ美術館 ローマの7つの丘の1つ、カピトリーノの丘に建つ美術館。広く、長く、ゆったりした石の階段を上がった正面右にある。館内の一部から、古代ローマの遺跡

フォロ・ロマーノが一望できる。

「女占い師」(1598~99年頃)

世間知らずの若者がロマの女占い師に手相を見てもらううちに指輪を抜き取られてしまう。パリ・ルーブル美術館に同じ構図の作品があるが、2人とも違うモデル。

女占い師(1594年) 同(1595年頃、ルーブル美術館)

《洗礼者ヨハネ(解放されたイサク)》(1601年)

長年、洗礼者ヨハネを描いたものと見られていたが、ヨハネが持っているはずの十字架上の杖や洗礼用の椀が見当たらないため、父アブラハムによって神にささげられようとして助かった

イサクであると考えられるようになった。

《洗礼者ヨハネ(解放されたイサク)》(1601年)

⑧ ヴァチカン絵画館 「キリストの埋葬」(1602~04年頃)は、ヴァチカン絵画館にある唯一のカラヴァッジョ作品。長年、その完璧な構成が高く評価され、ルーベンス、セザンヌなど多くの画家に模写されてきた。

教会を象徴する岩盤の上の人物たちは扇状に配置され、鑑賞者は墓の中から見上げる構成。ミサの時に祭壇に掲げられる聖体に重なるイリュージョンを作りあげている。

もともと、オラトリオ会の総本山キエーザ・ヌオーヴァにあったが、ナポレオン軍に接収されてルーヴル美術館に展示された後、ヴァチカンに返された。

キリストの埋葬(1602~04年頃)

⑨ ボルゲーゼ美術館 ローマの北、ピンチョの丘に広大なボルゲーゼ公園が広がる。17世紀初めに当時のローマ教皇の甥、シピーオネ・ボルゲーゼ枢機卿の夏の別荘が現在のボルゲーゼ美術館。

基本的にはネット予約で11時、3時の入れ替え制。それも入館の30分前に美術館に来て、チケットを交換しなければならない。いささか面倒だが、カラヴァッジョ作品が6点もあり、見逃せない。

「果物籠を持つ少年」(1594年頃)

ローマに出てきてすぐのカラヴァッジョは極貧状態。モデルをやとうこともできなかったが、果物の描写は見事。少年の後ろの陰影は、後のカラヴァッジョを特色づける3次元の空間を生み出している。

「果物籠を持つ少年」(1594年頃)

「聖ヒエロニムス」(1605年頃)

殺人を犯してローマを追われる少し前の作品。4,5世紀の学者聖人が聖書を一心にラテン語に訳している。画家が公証人を斬りつけた事件を調停したボルゲーゼ枢機卿に贈られた。

「聖ヒエロニムス」(1605年頃)

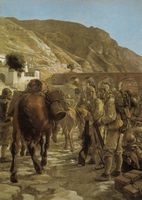

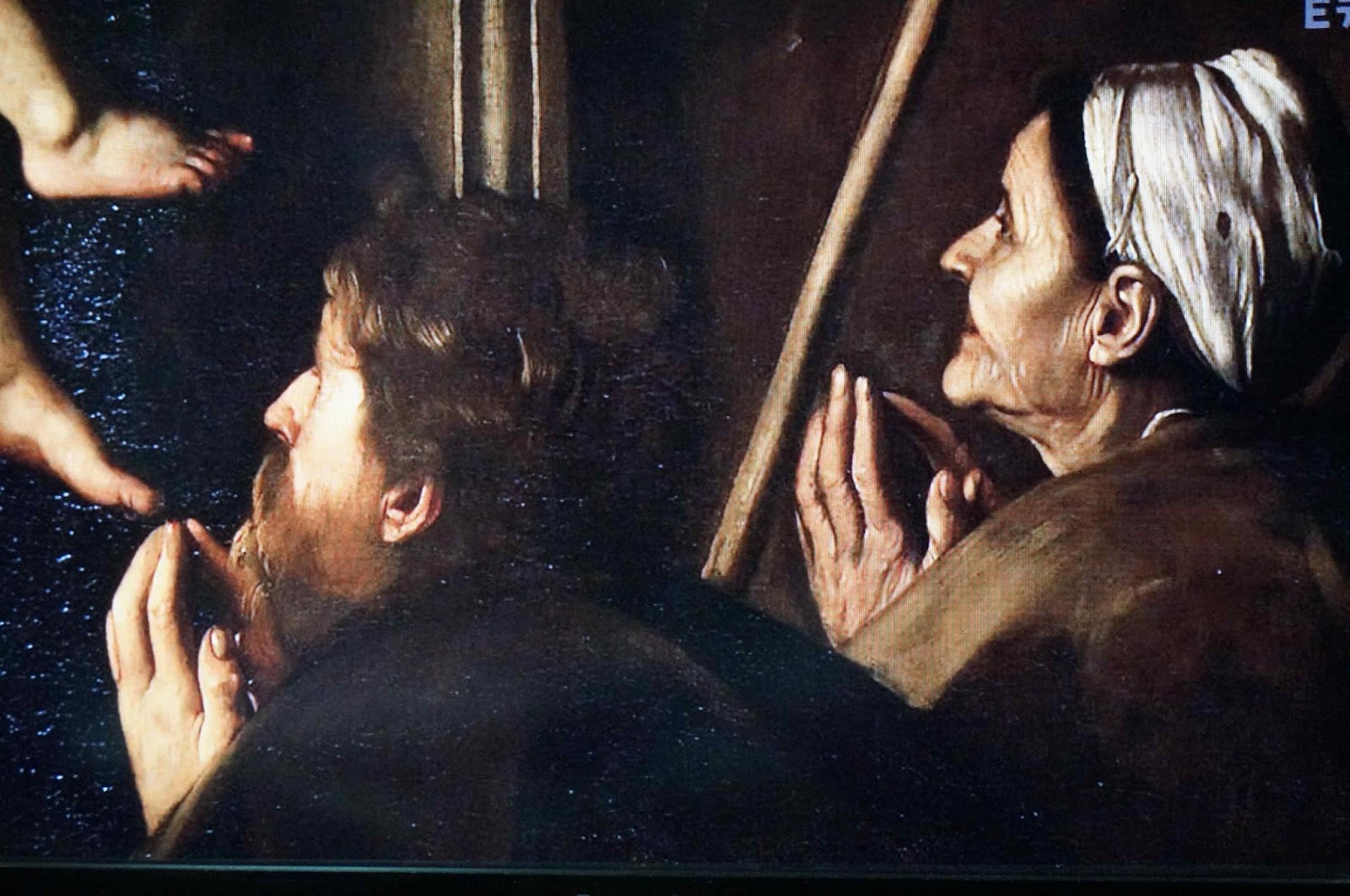

「蛇の聖母」(1605~06年頃)

蛇は異端の象徴であり、これを聖母子が踏み、撃退するというカトリック改革期のテーマ。

教皇庁馬丁組合の聖アンナ同信会の注文でサン・ピエトロ大聖堂内の礼拝堂に設置されたが、すぐに撤去されてボルゲーゼ枢機卿に買い取られた。守護聖人である聖アンナが、みすぼらしい老婆として描かれたことが原因らしい。

「蛇の聖母」(1605~06年頃)

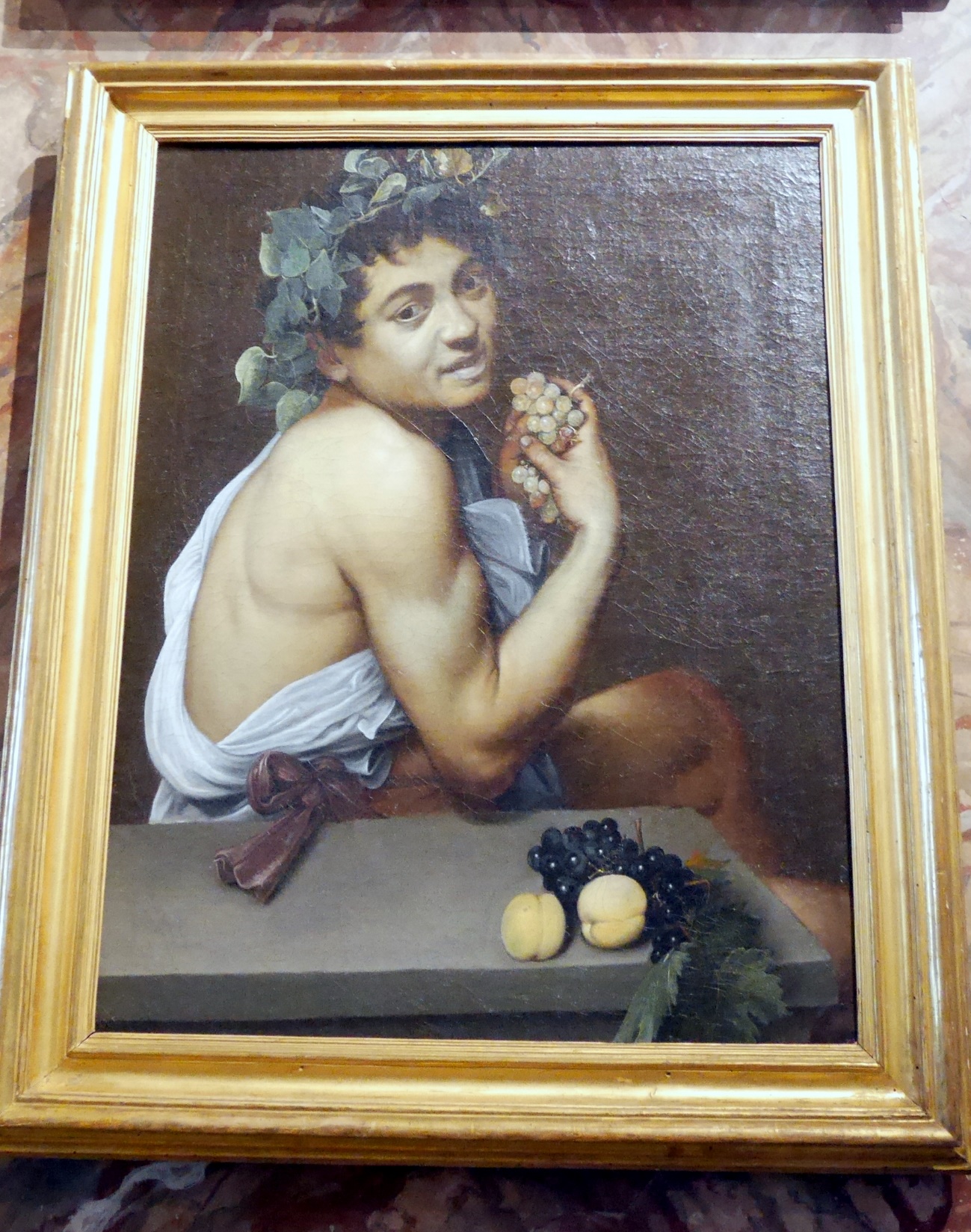

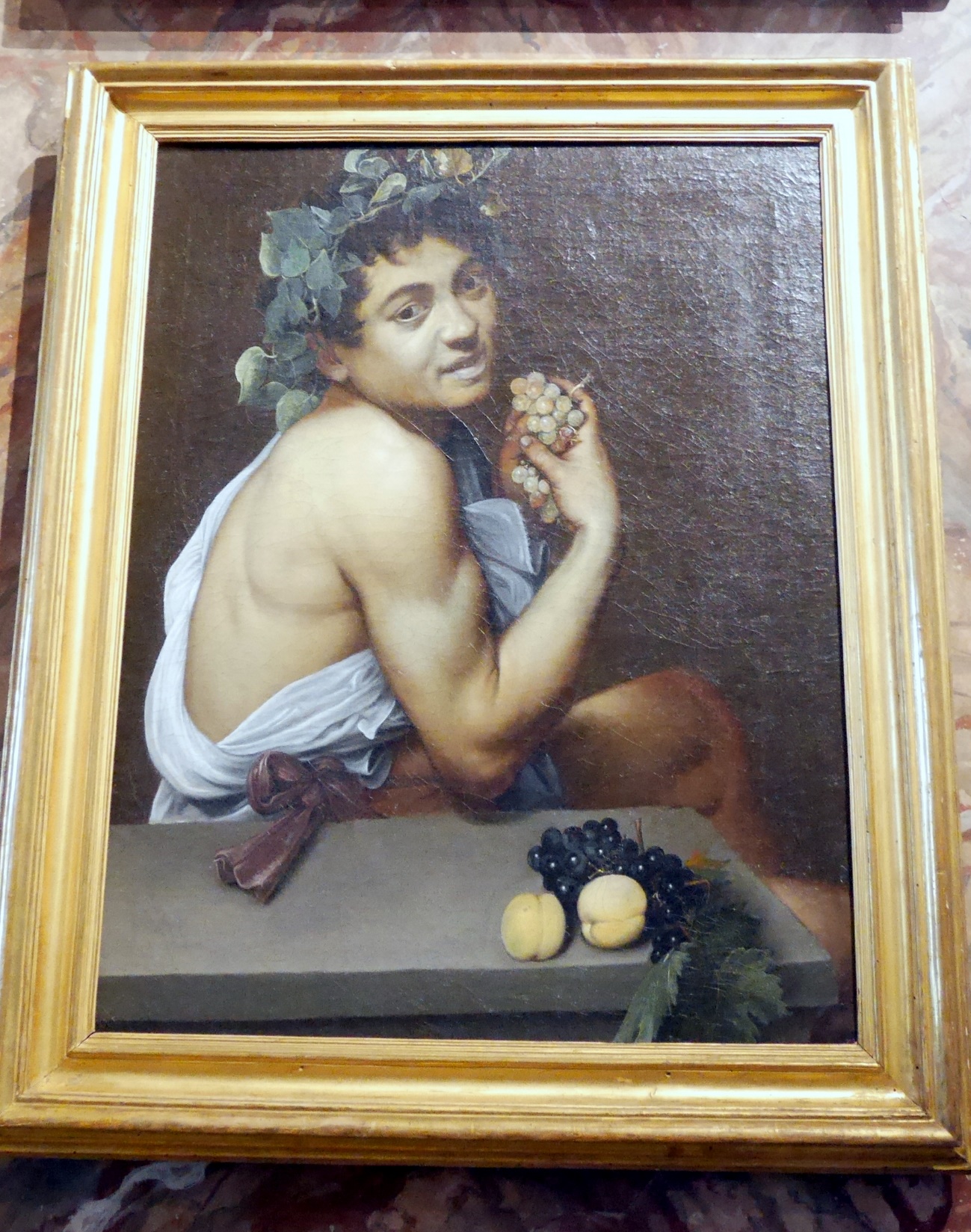

《やめるバッカス(バッカスとしての自画像)》(1594年頃)

カラヴァッジョ最初の自画像。肌が土気色だが、芸術家特有のメランコリー気質を表すという。

《病めるバッカス(バッカスとしての自画像)》(1594年頃)

「ダヴィデとゴリアテ」(1610年)

カラヴァッジョは、最後の自画像をダヴィデの石投げ器で殺されるペルシャの巨人、ゴリアテに模した。そのうつろな眼差しは、呪われた自分の人生を悔いているのか。

「ダヴィデとゴリアテ」(1610年)

「力尽きた不完全な聖人《洗礼者ヨハネ》」(1610年頃)

画家が、死ぬ最後に持っていた3点の作品の1つ、といわれる。洗礼者ヨハネが、いつも持っていた洗礼用の椀はなく、いつもいる子羊も角の生えた牡羊である。遺品は取り合いになり、この作品はボルゲーゼ枢機卿のもとに送られた。

「力尽きた不完全な聖人《洗礼者ヨハネ》」(1610年頃)