|

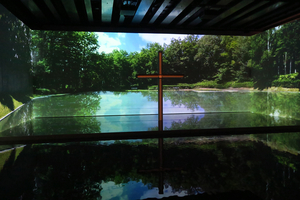

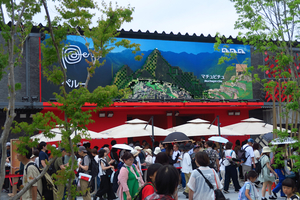

126.大屋根リングからみたタイ館

大きなパビリオンだ。テーマは微笑の国から届ける未来の「SMILE」といい、メディカルハーブ(特定の健康効果や美容効果を持つハーブを、薬草として利用する分野)や革新への知恵などを表す「SMILE」をテーマに据えた「天使の家」と名付けられたパビリオンだ。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1250秒 9mm ISO125 )

|

|

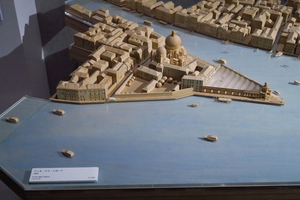

127.サウジアラビア館

正式にはサウジアラビア王国という。産業の多様化にはまだ乏しいものの、世界2位の原油埋蔵量を持つ国であり、世界最大級の石油輸出国でもある。イスラム教最大の聖地メッカと第2のメディナがある。世界銀行の定義では高所得国に分類され、アラブ諸国で唯一G20加盟国である。パビリオンは入り組んだ路地、迫ってくるような石造り風の建物。まるで巨大な迷宮のようにも思える。入り口付近の「前庭」は、レモンなどの柑橘農園や壮大な山々、段々畑など同国の多様な自然景観を再現しているそうだ。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 9mm ISO125 )

|

|

128.インド館

さっき、その前を通ってきたインド館だ。インド館のオープン遅延は、主に建設資材の遅延、工事の進め方や段取りの遅れ、そしてインド側の対応の遅さが原因とされている。特に、日本が代行した「タイプX」パビリオン(日本側が建物を建設して参加国に引き渡す、「建物渡し方式」と呼ばれる方式で整備されるパビリオン)であるため、外装や内装の工事が完了しないまま開幕日を迎え、その後の工事が連日夜遅くまで続けられる状況だったようだ。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 9mm ISO125 )

|

|

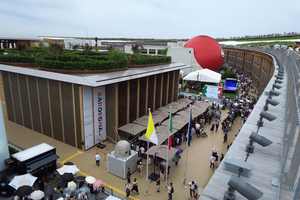

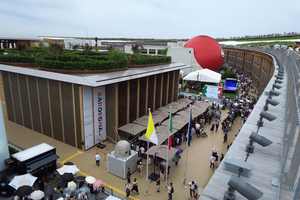

129.オーストラリア館

スペイン館、サウジアラビア館があって、その次がオーストラリア館だった。サウジアラビア館は白い箱が並べられたようなパビリオンである。そして、ここオーストラリア館は、エネルギーの源となる明るい人々や才能、雄大なる自然環境などを表現する「太陽の大地へ」をテーマにしている。オーストラリアへは出張でシドニーへ行っただけだった。北の方のキュランダ(オーストラリア・ケアンズ近郊にある世界自然遺産に登録された熱帯雨林の村)へ行って見たかったのだが実現できなかった。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1250秒 9mm ISO125 )

|

|

130.ベルギー館

ベルギーには、コロナ前の2017年に行っている。ブリュッセルの世界で最も美しいと言われるグランプラス広場は印象に残っている。日経新聞によれば、「緑あふれる吹き抜け ワッフルやチョコも人気」とある。ビールも有名だ。ブリュッセルではムール貝をあてにビールを飲んだが美味かった。写真はうまく撮れていないが、3階建てのパビリオンはベルギーの3つの地方ブリュッセル、フランダース、ワロンを象徴すると同時に、建築デザインのテーマである「水」の3つの状態「固体」「液体」「気体」を表現しているという。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/1250秒 9mm ISO125 )

|

|

131.サルディニア

イタリア館に「SARDINIA」、そして「サルディニア夢よ永遠なれ」という幕が掛かっていた。調べてみると2025年6月22日(日)~28日(土)イタリア館にて、「サルデーニャ州ウィーク」が開催されるらしい。サルデーニャは、イタリア半島の西、コルシカ島の南の地中海に位置するイタリア領の島である。サルデーニャ州の独自性と伝統を促進するとともに、社会、環境、テクノロジーの未来についてのグローバルな議論に対する同州の貢献を披露することを狙いとしているとのこと。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 9mm ISO125 )

|

|

132.イタリア館

AIによるとイタリア館の人気は、日本初公開の古代ローマ彫刻「ファルネーゼのアトラス」や、カラヴァッジョの「キリストの埋葬」、ミケランジェロの「キリストの復活」、レオナルド・ダ・ヴィンチの直筆デッサンといった国宝級の至宝が一堂に会しているからで、SNSでの口コミが人気を押し上げている。また、屋上レストランで提供される各地の郷土料理や、イタリア式庭園も魅力の一つだそうだ。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 9mm ISO125 )

|

|

133.ルーマニア館

「進歩の広場」の近くに来るとルーマニア館が見えた。私にとってルーマニアという国はなじみが薄い。「ルーマニア、明日の国」というコンセプトの下、五感を活性化させる没入型・多感覚の旅を提供すると訴える。最近はウクライナの冷たい隣人とも評されされるが、旧ソ連に領土を奪われた歴史的な経緯があるためだ。旧ソ連の一部だったウクライナに複雑な思いを抱えるのだという。私たちにとっては遠い国に想えていた。日本との外交関係は1944年に断絶したが、1959年に回復し、それ以来、良好な関係を維持している。1989年の革命後、ルーマニアは民主主義と市場経済への移行を開始し、共和制国家へと転身。以後は現在に至っている。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 9mm ISO160 )

|

|

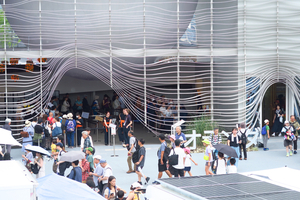

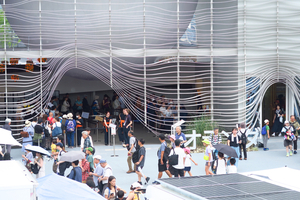

134.オランダ館

オランダへは行ったことはないが、ベネルックス三国の一つであるベルギーへ行ったときに、ベルギーではフランス語、ドイツ語、オランダ語が公用語になっていることを知った。私が知っているオランダは「海より低い」ということだった。調べてみると、オランダの多くの都市が海抜以下の低地に位置している。国土の約1/4から1/3が海抜0m以下であり、人口の多くがこの海抜以下の土地に住んでいる。アムステルダム、ロッテルダム、デン・ハーグのような主要都市も、ほぼ海水面以下に位置しているそうだ。パビリオンは、外壁の波打つスラットや鏡面のような屋根など、「水」を象徴的に使ったデザインが見ものという。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 9mm ISO320 )

|

|

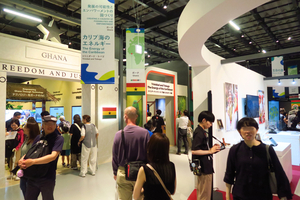

135.大阪フードコート EAST SIDE

大屋根リングの全周は約2kmだそうだが、まだ、3分に1くらいしか歩いていない。会場に10時に入って歩き始めて、この時午後3時になろうとしていた。休み休みに歩いたが、かみさんも杖をついて良く歩いてくれた。アゼルバイジャン館のカフェで飲み物とケーキを食べたが、それ以降何も食べていないので、腹も減ってきた。「進歩の広場」前のエスカレーターで降りた。東口の方へ歩いて、フードコートを見つけて入った。時間が外れていたためか、待つことなく座れた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 32mm ISO1600 )

|

|

136.中国館

フードコートでは、ビールを飲み、たこ焼きなどを食べ、小一時間、ゆっくりすることが出来た。娘は明日東京で仕事があるので、新幹線に乗るためそろそろ会場を離れなくてはならない。ここで別れる。残った3人は、再び会場をうろうろし始めた。ここは中国館だ。中国パビリオンは古代の書物「竹簡」をモチーフにした外観で、様々な漢文が書かれている。日経の記事によれば、中国パビリオンはまるで博物館。中国の無人月面探査機、嫦娥(じょうが)5号、6号がそれぞれ持ち帰った月の土壌サンプルもある。5号が「表側」、6号が「裏側」。「裏側」の土は2024年6月に世界で初めて採取に成功したものだ。月は地球から見ると、いつも同じ面が表を向いており、裏側の場合は通信がしにくく、着陸が一層難しいとされる。表と裏の土を見比べることができ、月の起源や最近存在を示唆される水資源などについてもあれこれ想像することができそうだ。凄い。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 28mm ISO220 )

|

|

137.クウェート館

中国パビリオンの東隣はクウェート館だった。それらしい女性が立っておられたが、人影がない。人気がないのだろうか?AIに尋ねてみたところ、「クウェート館は、中東の伝統と最先端技術が融合した建築や、五感で文化を体験できる没入感のある展示、そして本格的な中東料理が魅力で、SNSでも高評価が続出しています。特に、巨大な砂漠ドームでの音・光・香りを組み合わせた演出、近未来の砂漠都市を描いた映像エリアは多くの来場者が高く評価しており、海外旅行気分を味わえる点も人気の理由です。」と評価されていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5 1/500秒 18mm ISO200 )

|

|

138.コロンビア館

また、雨が降ってきた。コロンビア共和国のパビリオンは、日経の記事によれば、「南米北部の国コロンビアといえば、自然豊かな熱帯雨林やコーヒー豆、そしてノーベル賞作家ガルシア・マルケス氏が思い浮かぶ。大阪・関西万博の同国のパビリオンはマルケス氏の代表作「百年の孤独」をイメージさせるものがちりばめられており、見応えがある。」と評されている。また、外観は「百年の孤独」に出てくる「氷の家」がモチーフ。館内では多くの「黄色いチョウ」が舞い、来場者をいざなう。「氷」も「黄色いチョウ」も作中に何度も出てくるイメージだ。」記されている。蝶ならちょっと入ってみてくればよかったと残念に思う。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 18mm ISO200 )

|

|

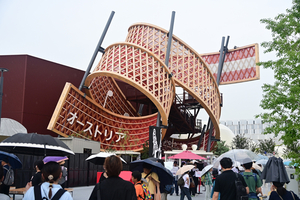

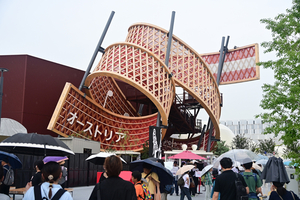

139.オーストリア館

なんだかチョコレート菓子を想起させるようなパビリオンだった。失礼しました。モーツァルトやハイドンを輩出してきた音楽の国、オーストリア。外観は五線譜がモチーフで、螺旋状のオブジェが壮大に立ち上がるデザインが特徴という。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 29mm ISO220 )

|

|

140.トルクメニスタン館<br>

オーストリア館の近くに、ちょっと目立つパビリオンがあった。シルクロードの交易で栄えた歴史を持ち、遊牧民の文化が残る中央アジアのトルクメニスタンのパビリオンだ。白い馬のシルエットが描かれた外観がひときわ目を引く。外壁の大型モニターの上にはシルクロードを旅するキャラバンの姿も描かれている。白い馬は夜間には黒い馬のシルエットへと変わり、全く異なる印象を受けるという。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR<br>

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 22mm ISO220 )

|

|

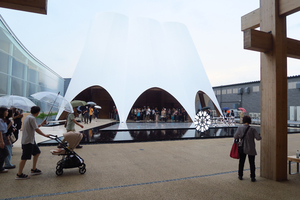

141.ノルディックサークル

ノルディックサークルとは、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンの北欧5カ国が共同で出展するパビリオンである。このパビリオンでは、「信頼」「持続可能性」「イノベーション」といった北欧モデルをテーマに、各国の取り組みを紹介し、北欧の文化やライフスタイルを五感で体験できるレストランやショップも併設されている。建物はイタリアの建築家ミケーレ・デ・ルッキが設計した、持続可能な思考を想起させる1200㎡、高さ17mの木造建築である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 29mm ISO360 )

|

|

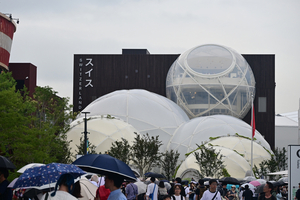

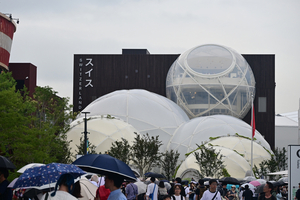

142.スイス館

オーストリア館の隣にスイス館があった。半透明のドーム型の球体が連なるデザインのスイスパビリオン。離れて見ると傘をさす人々の上から大きな傘を差しかけているように見える。スイスパビリオンでは、「ハイジと共に、テクノロジーの頂へ」をキャッチフレーズとするスイスの価値観や最先端技術を紹介する展示が多数披露されているそうだ。スイスへ行くことは私のあこがれだった。1998年と2004年にパッケージ・ツアーで夏のスイスを訪れた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/500秒 74mm ISO280 )

|

|

143.トルクメニスタンパビリオンにの列に並ぶ

時刻は夕方5時。もう一つどこかのパビリオンに入りたい。目の前のトルクメニスタン館の列がそれほど長くない。知らない国だけども入ってみようということになった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/500秒 74mm ISO280 )

|

|

144.トルクメニスタン館へ入館 -1

順番が来て中に入った。入口で現職のセルダル・ベルディムハメドフ大統領館の肖像写真が迎えてくれる。中に入ってトルクメニスタンを紹介する映像を大型スクリーンで鑑賞する。トルクメニスタンには、古くから馬と深く関わってきた騎馬民族の歴史があり、特に「アハルテケ」という品種の馬は「黄金の馬」として知られ、トルクメニスタン文化の重要な一部となっている。wikipediaによれば、トルクメニスタンは6つの独立したテュルク系国家の1つに数え上げられる。世俗国家であり、大統領制の共和国となっている。ちょっと長くなるが、wikipediaによれば、1991年にソ連から独立して以降、トルクメニスタンは抑圧的な全体主義を敷く政権によって統治されてきた。2006年に没するまで終身大統領を務めたサパルムラト・ニヤゾフ(テュルクメンバシュ)、非民主的な選挙で当確して2007年から大統領に就任したグルバングル・ベルディムハメドフ、そして国際選挙監視団によって「自由でも公正でもない」と酷評された2022年の大統領選挙で勝利し、大統領職を世襲しつつ父のグルバングルと権力を共有している子息のセルダル・ベルディムハメドフにより、現在も全体主義体制が敷かれている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO1100 )

|

|

145.トルクメニスタン館へ入館 -2

大型スクリーンには、次々に画像が投影される。この画像では、トルクメンの豊かな大地は、まさに真の宝。果樹園は実りをもたらし、庭園は収穫で溢れ・・・ 石油と天然ガスという「黒い黄金」」の尽きることなき富が拡がり、今を生きる人々、そして未来の・・・ と文字が出てきた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 22mm ISO1100 )

|

|

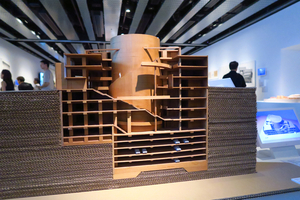

146.トルクメニスタン館へ入場 -3 鉄道車両の模型

おそらく最新のディーゼル機関車と客車だと思う。wikipediaによれば、少々古い情報だが、トルクメニスタンの鉄道の全長は、2012年現在、3550.9キロメートルであり、全線非電化である。テュルクメナバート(チャルジョウ)- アシガバート - トルクメンバシ(クラスノボツク)の路線の一部が複線化されているそうだ。ちなみに日本の鉄道の総延長は30,625 kmで、そのうち 電化距離は21,600 km、高速鉄道は2,997 km (新幹線;2020年)だそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 28mm ISO1100 )

|

|

147.トルクメニスタン館へ入場 -4 トルクメニスタンの国犬

トルクメニスタンの犬として有名なのはアラバイ(セントラル・アジア・シェパード・ドッグ、またはトルクメン・ウルフハウンドとも呼ばれる)という。この犬種は中央アジア原産の古代種で、厳しい砂漠の環境で家畜を守る護羊犬として活躍してきた。トルクメニスタンの国犬であり、首都には巨大な黄金像があるほか、アラバイの祝日も制定されており、国民に深く愛され、国家的なシンボルとなっているという。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/500秒 45mm ISO1400 )

|

|

148.ポルトガル館

トルクメニスタンのパビリオンから出てくると目の前にポルトガル館があった。ポルトガルへ行ったのは、2000年だっだ。ユーラシア大陸最西端のロカ岬、城壁に囲まれた中世の箱庭と言われるオビドス、美しい海岸で黒衣を身にまとった女性がイワシを干す女性、ワインが旨かったポルト、そし大学の街コインブラ、首都リスボンと観て歩いた。カメラもまだフィルムの一眼レフだった。良い思い出である。日経によれば、ポルトガルのパビリオンは、「海」を展示のテーマに掲げ、パビリオンは建築家の隈研吾氏がデザインした。外壁につり下げられたたくさんのロープは船をイメージし、大屋根リングの上から見下ろすと屋上のカーブが波打つ海面を思わせる。と解説されていた。ポルトガル館の前は「調和の広場」があり、そこからも大屋根に上がれる。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 40mm ISO320 )

|

|

149.カナダ館

カナダへは1999年の8月、トロント、ナイアガラ、ナイアガラの蝶園、そして、カナディアンロッキーのレイク・ルイーズ、アサバスカ氷河、バンフを周り、バンクーバーでは旨い寿司も食べた。カナダのパビリオンは、自然現象「水路氷結」をイメージした大きな氷のような外観が特徴だ。また、パビリオン前の地面に流氷を描いた広場は子どもたちの遊び場になっている。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO125 )

|

|

150.アラブ首長国連邦館

午後6時になった。薄暗くなってきた。そろそろ引き上げなくてはいけない。見たいところはあるが、パビリオンの外観を見て歩くのが精いっぱいだった。足は東ゲートに向かっていた。アラブ首長国連邦のガラス張りの建物内は、農業廃棄物の巨木を使った柱が埋め尽くす。大地に根を張って天へと伸びるナツメヤシは、アラブ首長国連邦の国民性の象徴だそうだ。掲げられたメッセージは「大地から天空へ」。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 15mm ISO1000 )

|

|

151.カタール館

カタール館も隈研吾氏のデザインだそうだ。真っ白な建物だ。中東湾岸諸国の産油国であるカタールは砂漠の国と思うがペルシャ湾に長い海岸線を持つ。中東のアラビア半島北東部に位置するカタール半島を領土とし、南はサウジアラビアと国境を接し、残りの領土はペルシャ湾に囲まれている。カタールの首都、ドーハで行われたサッカーワールドカップの最終予選で、日本が初めてのワールドカップ出場に大手をかけていたが、最終戦のロスタイムでコーナーキックで同点ゴールを入れられ、代表の座を韓国にさらわれたという痛恨の思いは今でも「ドーハの悲劇」として思い出される。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO160 )

|

|

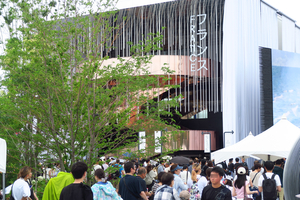

152.東口へ

入ってみたかったフランス館を横目で眺め、「光の広場」から大屋根リングの外に出て、東ゲートへ向かう。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 15mm ISO1000 )

|

|

153.東ゲート

夕刻6時20分に東ゲートから退出した。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 35mm ISO500 )

|

|

154.地下鉄

大阪地下鉄(大阪市高速電気軌道)の中央線 夢洲駅のホームに下りた。派手なラッピングをした電車が入ってきた。ラッピングには奈良の文字が見える。どこから乗りいれてきているのか興味が湧いて調べてみたが、現在乗り入れている他社路線は無いようだ。だが、近鉄グループがこの地下鉄に観光特急を乗り入れさせることで、夢洲から奈良や伊勢志摩といった観光地への直通ルートを確立しようとしているのだそうだ。夢洲では、カジノを含めた統合型リゾート施設(IR)の開業が2030年秋をメドに予定されている。電車はそれほど混んではいなかった。本町駅でおり、朝に御堂筋から下りて来たエレベーターに乗って地上に上がると出口に人が滞っていた。雨が降っていたのだ。少々濡れたが、傘持参であったのでホテルまで歩いて帰れた。今晩は夕食は無しにして、シャワーを浴びて汗を流し、コンビニで買って来たビールとつまみ、おにぎりで過ごした。疲れていたので良く寝られた。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO1000 )

|

はじめから解かっていたことだが、158もの国と地域、9つの国際機関が参加するという大阪・関西万博は、1日ではパビリオンの外観を見て歩く程度のことしかできない。それもすべての国のパビリオンを見られない。だが、それでも、大屋根リングにもあがり、その景観や雰囲気を楽しむことはできた。

ブログに見てきて事をかけたのはごく僅かである。名前は聞いたことはあるが、何処にある国なのか、人口はどれほどなのか、首都は何処なのか、どんな産業があるのか、何語を話すのか、などなど知らない事だらけなのを改めて知った。横浜に帰って来てから、このブログを綴りながら、インターネットの情報を頼りにして勉強する機会が出来た。

出張や旅行などで訪れた国もある。それらはもう何年も前のことだが、改めてその時のことを思い出しては、雑然と文章を綴った。

私たちが行ってきてから50日ほど経った8月13日夜、午後9時28分に、地下鉄・大阪メトロ中央線コスモスクエア駅と大阪港駅の間で停電が発生した。私たちも利用した大阪・関西万博の会場につながる唯一のが公共交通機関が一時運転を見合わせた影響で、万博会場の最寄りの「夢洲駅」の入り口が閉鎖され、会場の多くの人が帰宅困難になったという出来事があった。駅周辺での雑踏事故を防ぐため、午後9時45分に万博会場内のアナウンスで東ゲートからの退場を制限していることを伝え、午後10時5分から会場内へ客を戻す対応を行ったという。その時間に会場におられた皆さんは疲れ果てたことと思う。