2月は連休も多い。また、多摩動物公園は毎週水曜日が定休で、祝祭日が水曜日に当たるとその翌日がお休みになる。休みの日は、家族連れで込み合う。定期検診や歯医者さんなどの予約もあり、いつ行こうかと日にちを探したところ、2月14日に行くことにした。

今までは自宅からマイカーで行ったのだが、今回は公共交通機関を利用することにした。ネットで調べてみると、星川からは相鉄線で大和に行き、小田急に乗りかえ、新百合丘でもう一度、小田急の多摩線に乗り換えて多摩センターへ行く。そこからモノレールで多摩動物公園前まで行くのが、時間的に早く、運賃も最も安かった。1時間20分かかった。

|

1.多摩モノレール

多摩センターから乗車した多摩モノレールは、帝京大、中央大、明星大と大学がある駅を走る。計画的に造られたものと思う。多摩動物公園駅で下車し、初めて乗ったその車両をホームで見送る。

Canon PowerShot SX620HS f4.5-112.5mm f/3.2-6.5

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/800秒 16mm ISO125 )

|

|

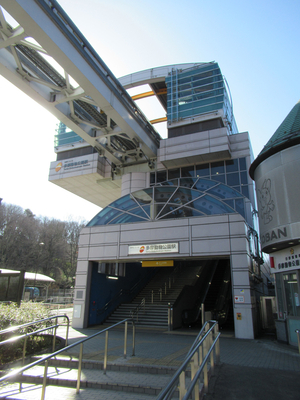

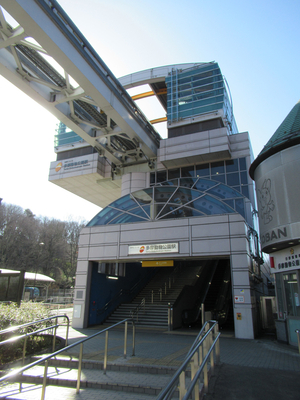

2.多摩モノレール 多摩動物公園駅

当然のことだが、ホームは高いところにある。下りのエスカレータはない。地上へ下りて駅を見上げる。多摩モノレールは多摩地域を縦断する公共交通網として、多摩都市間の人の交流や地域の発展に貢献している。延長は約16km。運営は多摩都市モノレール株式会社が担当している。もう26年前の1998年11月27日 に開業している。

Canon PowerShot SX620HS f4.5-112.5mm f/3.2-6.5

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/640秒 4mm ISO160 )

|

|

3.生態昆虫園 飼育室

生態昆虫園に入るまでの通路に飼育室があった。チョウたちの食草や、食樹が栽培されてる。飼育されているチョウたちは、所謂、温暖系の蝶で、四季にあまり関係なく羽化させることが出来る種である。

Canon PowerShot SX620HS f4.5-112.5mm f/3.2-6.5

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/320秒 4mm ISO160 )

|

|

4.シロオビアゲハ 生態昆虫園

この季節は、気温の低い外から温室内に入ると眼鏡が曇ってしまい不自由になることがあるので、眼鏡に曇り止めを塗っていった。だが、カメラのレンズも曇ってしまう。温まるまで少し待たなくてはならなかった。タイワンモンシロチョウに取り囲まれたがその撮影は後回しにして、何から撮ろかと翔んでいるチョウたちの品定めをしたが、残念ながらすでに破損している個体が多い。比較的きれいな個体のシロオビアゲハがいた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/2000秒 117mm ISO640 )

|

|

5.えさ台で蜜を吸うツマベニチョウ -1

通路に沿ったところどころにえさ台が置かれている。餌にはバナナなどがよく用いられるが、腐ってくると黒くなり見た目が悪い。ここでは、ハチミツなどを用い、花びらを置いたりして見た目も美しくしているようだ。右側にいるのはリュウキュウアサギマダラのようだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/500秒 105mm ISO125 )

|

|

6.オオゴマダラ 産卵

蝶園の定番であるオオゴマダラである。大きくて、ゆっくり翔び、見た目も美しい。飛翔を観察しやすい。温室に入ってすぐのところに、オオゴマダラの食草であるキョウチクトウ科のホウライカガミ(蓬莱鏡)の鉢植えが置かれていた。先月沖縄に行ったときに蛹の抜け殻が付いたホウライカガミを見て来た。そのホウライカガミに数頭のオオゴマダラが来て産卵をしようとしていた。オオゴマダラはホウライカガミを食草とし、生態園内で比較的簡単に育てることができるようだ。また、温暖な環境を好むため、温室での飼育にも適しているので蝶園での定番になっている。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/500秒 105mm ISO400 )

|

|

7.ベニモンアゲハ -1

今日はベニモンアゲハのきれいな個体を撮りたいなと思っていた。右尾状突起がちょっと傷んでいるようだがまずまずである。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/500秒 105mm ISO800 )

|

|

8.カバタテハ

完全ではないが比較的きれいな個体だった。このチョウとの初めての出会いは2005年5月に竹富島へ行った時だった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/2000秒 160mm ISO500 )

|

|

9.ベニモンアゲハ -2

ほぼ完全な個体だった。雌雄の同定は難しいが、♂のように思える。2005年に那覇の末吉公園で撮ったことがある。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 110mm ISO1600 )

|

|

10.オオゴマダラ

綺麗な個体だったので撮った。この種も雌雄の判別が難しい。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1250秒 125mm ISO1600 )

|

|

11.ツマムラサキマダラ ♀

♂は前翅翅表の先端部のムラサキの輝きが鮮やかであるが、雌雄ともなかなか開翅して止まってくれない。本種は雌雄の判別は容易である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 105mm ISO125 )

|

|

12.ツマグロヒョウモン♂

自宅の近くでも見かける種で本来この生態昆虫園にはいないはずと思う。何故迷い込んでいるのか?ただし、自宅近くではこの時期には飛んでいない。早くて4月末だ。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/500秒 105mm ISO180 )

|

|

13.タイワンキチョウ -1

園内にはオオゴマダラとともにその個体数は多い。ミナミキチョウとの判別は難しいが、ここにいるのはすべてタイワンキチョウのようだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/2000秒 9mm ISO200 )

|

|

14.えさ台で蜜を吸うツマベニチョウ -2

このえさ台はツマベニチョウが占有していることが多かった。ツマベニチョウは那覇の末吉公園で撮影した。また、バリ島のウルワツ寺院で撮ったことがある。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/2000秒 16mm ISO200 )

|

|

15.ベニモンアゲハ -3

この個体も傷はないと思って通ったが、翅先や尾状突起は傷ついていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/500秒 105mm ISO320 )

|

|

16.ハイビスカスとタイワンキチョウ

ハイビスカスの花を見ながら歩いていると、花に潜り込むように吸蜜してるタイワンキチョウがいた。まるで黄色い蕊のようだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/2000秒 220mm ISO500 )

|

|

17.ヒマに産卵に来たカバタテハ

オオゴマダラが産卵していたホウライカガミの隣に、ヒマが植えられた鉢があるが、そのヒマにカバタテハがアプローチしてた。ヒマ(蓖麻)はトウダイグサ科トウゴマ属の多年草である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1250秒 102mm ISO1600 )

|

|

18.タイワンキチョウ -2

園内にはたくさん飛んでいるのだが、なかなか逃げ足が速く、シャッター・ボタンを押そうとすると飛び立たれることが多かった。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/800秒 105mm ISO100 )

|

|

19.七変化の花に来たシロオビアゲハ

尾状突起がちぎれていたので、そこはフレームから外して撮った。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/500秒 105mm ISO140 )

|

|

20.イシガケチョウ

近似種がなく、特異な斑紋なので同定は容易だが、雌雄の判別が難しい。少し薄い黄色がかっていたので♀かもしれない。日本の南西諸島や台湾ではごく普通に見られるが、分布域は北上してきていて、兵庫県南部まで広がっているそうだ。ここまでで、ツマグロヒョウモンを除いて9種を撮った。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/500秒 105mm ISO125 )

|

コメントする

(初めてのコメントの時は、コメントが表示されるためにこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)