|

1.東京駅丸の内北口から

東京駅に9時45分ごろに着いた。丸の内北口から駅前に出る。ここは通勤する人たちが多いところだが、この時間になれば静かである。正面に新丸ビルが見える。こんなにきれいなカツラの黄葉は初めて見る。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 9mm ISO125 )

|

|

2.東京駅丸の内駅舎

太陽がまぶしい。しばらく前は工事中だった駅舎前の広場は整備が終り、綺麗になっていた。丸の内駅舎の向こうには八重洲口側の大きな建物が見える。大きなビルが次々と建っている。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8

プログラムオートで撮影 ( f5 1/1250秒 9mm ISO125 )

|

|

3.丸の内中央口と八重洲側のビル

これから日比谷通りとの和田倉門交差点へと歩く。行幸通りを背に、丸の内駅舎を眺める。八重口側にはグランドトウキョウとか東京ミッドタウン八重洲といった大きなビルが立ち並ぶ。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 16mm ISO125 )

|

|

4.丸の内北口側

今、歩いてきたところだ。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 16mm ISO125 )

|

|

5.行幸通りを歩く

このあたりは日本郵船など三菱のビルが多い。三菱地所が主導する大規模再開発が進む、日本を代表するビジネス街であり、三菱グループの拠点「三菱村」としても知られている。行幸通りの銀杏並木が美しい。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1250秒 9mm ISO125 )

|

|

6.三菱郵船ビル

郵船ビルディングは1978年に竣工し、日本郵船のグループ企業ほか、金融機関や企業の支社、支店などが入居している。竣工から50年近くが経過し、老朽化が進んでいた。建て替えが発表され、2030年代前半の竣工を目指すそうだ。建て替え期間中は横浜市に新たに建設するビルに本社機能を移すと報じられている。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1250秒 9mm ISO125 )

|

|

7.行幸通りのイチョウ並木<br>

行幸通りは中央に幅広い歩行者専用路があり、その両側に車道がある。丸の内仲通りではX'Masマーケットが開催されている。行幸通りには今回初めて高さ約4mのもみの木を使ったクリスマスツリーが4本とヒュッテ型の飲食店舗が登場するという。朝は静かだ。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/1250秒 9mm ISO125 )

|

|

8.X'Masマーケットの屋台

ヒュッテ型飲食店の屋台が置かれていた。ヒュッテ型飲食店とはどういうものかと思い、AIに尋ねて見ると、「ヒュッテ型飲食店とは、主にクリスマスマーケットなどで見られる、ドイツの山小屋(ヒュッテ)風の仮設店舗で、温かい飲食物(ホットワイン、ソーセージ、スープ、シュトレンなど)を提供し、冬の非日常的な雰囲気を演出する飲食店の形態です。イルミネーションの下、屋外空間に設置され、街歩きを楽しみながら手軽に楽しめるのが特徴で、丸の内のクリスマスイベントなどで多く見られます。」と教えてくれた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 50mm ISO220 )

|

|

9.馬場先濠

日比谷通りを渡る。左右に濠がある。写真は日比谷通りを渡ってから、左手を眺めたところ。馬場先濠に沿って日比谷通りにイチョウがある。日比谷通りをまっすぐ進むと、右側が日比谷公園だ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 170mm ISO640 )

|

|

10.結婚記念写真

行幸通りの右側では、ウェデイングドレスを着て、写真を撮っているカップルがいた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f8 1/500秒 50mm ISO250 )

|

|

11.巽櫓遠望

行幸通りが突き当たる右側に巽櫓が見えた。この櫓は東京という大都市のど真ん中にありながら、江戸時代の軍事技術と美意識を今日に伝える極めて貴重な文化遺産として、多くの観光客や歴史ファンを魅了し続けているようだ。江戸城の本丸から見て東南の方向(巽の方向)に位置していたことから、この名が付けらた。この巽櫓が面している桔梗門(内桜田門)周辺は、江戸時代には登城する大名たちが通る重要なルートの一部だったという。現在では、皇居参観の入り口に近い場所にあるため、多くの参観者が最初に目にする歴史的構造物である。巽櫓は富士見櫓や伏見櫓とともに、奇跡的に現存している三基の櫓のうちの一つであり、当時の城郭建築の粋を今に伝えている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/1250秒 170mm ISO200 )

|

|

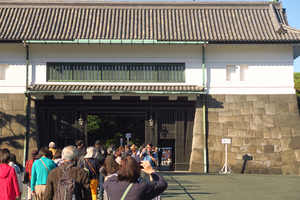

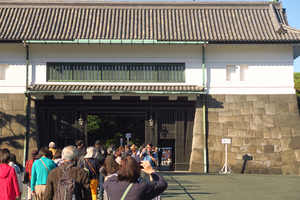

12.坂下門 手荷物検査

行幸通りは都道310号(内堀通り)に突き当たる。多くの参観者の方々と一緒に、そこを左へまがり、少し歩いて右に入ると乾通り一般公開の入口である坂下門がある。手荷物検査の受付があるテントが見えた。。それほど混んではいない。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 50mm ISO220 )

|

|

13.皇居前の黒松

内堀通から坂下門へ行く途中は、都会のビル群を背景にした黒松が良い。皇居前の黒松は、皇居外苑の大芝生広場に約2,000本が植えられた、皇居外苑を代表するシンボルで、江戸城築城前の入り江の風景を再現し、明治21年(1888年)から植栽が始まったそうだ。「皇紀2600年記念事業」で現在の姿になり、手入れされた姿は荘厳で、都心で開放的な景観を作り出している。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 110mm ISO200 )

|

|

14.坂下門 -1

手荷物検査を通過して坂下門へ向かう。時刻は10時10分。雲一つない快晴だった。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/1250秒 20mm ISO125 )

|

|

15.坂下門 -2

坂下門は、皇居外苑の西側にある宮内庁の通用門で、江戸城西の丸の坂の下にあったことから名付けられた。江戸時代には江戸城西の丸の通用門として使われ、高麗門と櫓門からなる桝形門だった。明治時代の1887年(明治20年)に外側の高麗門が撤去され、渡櫓門が90度回転して現在の位置に移築・再建されている。有名な坂下門外の変は、大老・井伊直弼が暗殺された後、老中久世広周と共に幕閣を主導した安藤信正文久2年1月15日(1862年2月13日)に、江戸城坂下門外にて、尊攘派の水戸浪士6人が老中安藤信正(磐城平藩主)を襲撃し、負傷させた事件のこと。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 30mm ISO125 )

|

|

16.蛤濠

坂下門の手前から蛤濠、日比谷方面を振り返る。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5 1/500秒 50mm ISO220 )

|

|

17.宮殿入口

坂下門を潜って皇居内に入った。左手に長和殿への道がある。もちろんこの日は閉ざされていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/500秒 63mm ISO380 )

|

|

18.宮内庁庁舎

乾門へはここからやや右へ(北の方へ)700mほどの真っ直ぐな道である。wikipediaによれば、皇室関係の国家事務、天皇の国事行為である外国大使・公使の接受に関する事務、皇室の儀式に係る事務および御璽・国璽の保管等を所管する内閣府の機関である。1935年(昭和10年)に建設された。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8

プログラムオートで撮影 ( f5 1/1250秒 15mm ISO125 )

|

|

19.富士見櫓とイロハモミジ

宮内庁庁舎のある前あたりにさっそく紅葉の撮影スポットがあった。蓮池濠の向こう側の富士見櫓とその石垣に真っ赤に紅葉したイロハモミジが差し掛かっていた。このイロハモミジは日当たりが良いためか、見頃が過ぎているようだった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5 1/500秒 50mm ISO250 )

|

|

20.見頃のイロハモミジ

イロハモミジの枝の下に入って、陽の光が透過する紅葉を撮った。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 50mm ISO250 )

|