「横浜ヨルノヨ」へは昨年も暮れの20日に、大さん橋の屋上に投影されるプロジェクションマッピングを見ようと行っている。もう一度見て見たくて、寒くて風の強い日だttが、夕方から大さん橋に出かけた。

「横浜ヨルノヨ」とは、横浜の町全体を舞台に、光と音楽で彩る国内最大級のイルミネーションイベントで、この時期に開催され、港の水際線やキング、クイーン、ジャックと呼ばれる歴史的建造物、そして近代ビル群が一体となって輝くスペクタクルショーや、大さん橋、山下公園でのプロジェクションマッピング、インタラクティブアートなどが楽しめる「夜にあらわれる光の横浜<ヨルノヨ>」であり、横浜の夜景観光の目玉であると言い広められている。

「ヨルノヨ」というネーミングの由来は、「夜の横浜に寄るのよ」という言葉遊びから名づけられたらしい。2020年から始められ今年で6回目を迎えている「夜にあらわれる光の横浜<ヨルノヨ2025>」は12月4日から12月30日まで行われていた。

私の目的は大さん橋屋上広場のスケートリンクのような形をした「野外劇場」に泳ぐクジラのプロジェクションマッピングだった。プロジェクションマッピングのクジラは常に泳いでいるわけではない。突然泳ぎ始めては、大さん橋の入口の方へと消えていく。しばらくは、花柄模様などの投影があり、またしばらくして突然鯨が現れる。そのクジラは泳ぐのが速い。ぼやぼやしているとすぐいなくなってしまう。

何とかクジラをカメラの収め、寒くて風が強い夜の横浜を、コスモワールドの大観覧車を眺め汽車道を歩いて、ライトアップされた日本丸を見て、ランドマーク・タワーの中に入り、クィーンズ・スクエアからみなとみらい駅まで歩いてきた。

「クジラの背中」を泳ぐクジラ 2025年12月22日 横浜港大さん橋国際客船ターミナル

|

1.大さん橋入口

日本大通りでみなとみらい線を降りて、大さん橋へ向かった。横浜公園通りを右手に見て、大さん橋入口への道を入る。時刻は夕方の5時を少し過ぎていた。風が強く寒い。

Nikon Z30 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4 1/40秒 22mm ISO6400 )

|

|

2.大さん橋国際客船ターミナル

大さん橋へのまっすぐな道を行くと国際客船ターミナルの入り口がある。中に入ってみるとガラーンとして、人が少なかった。大型客船が入出港する時は多くの人で賑やかになるのだろう。

Nikon Z30 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/200秒 16mm ISO6400 )

|

|

3.大さん橋屋上

右側から上がって国際客船ターミナルの屋上に出た。ランドマーク・タワーをはじめ、みなとみらいの夜景がキラキラと輝く。

Nikon Z30 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/40秒 16mm ISO6400 )

|

|

4.横浜ベイ・ブリッジ

反対側をみるとライトアップされたベー・ブリーッジガ見える。8月にMITSUI OCEAN FUJIのクルーズで帰港したときのことを思い出した。

Nikon Z30 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/3秒 50mm ISO6400 )

|

|

5.屋上広場

客船ターミナルの屋上部分を通り過ごして、スケートリンクとその観客席のような形をしている屋上広場の野外劇場にでた。ここにプロジェrクションマッピングが投影される。キング(県庁)、ジャック(横浜市開港記念会館)、クイーン(横浜税関)の方角が示されている。屋上広場の先には、最大1,100人を収容できる約2,000㎡の大さん橋ホールがある。大さん橋ホール入口を通り過ぎて、その屋上に行ってみた。ここはプロジェクションマッピングの撮影ポイントと紹介されていて、既に大勢の人が陣取っていた。ここからスケートリンクのような広場に投影されるプロジェクションマッピングを撮ることは困難だった。

Nikon Z30 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/10秒 28mm ISO6400 )

|

|

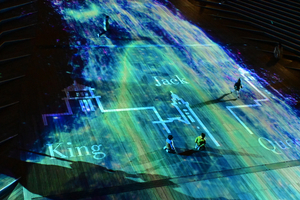

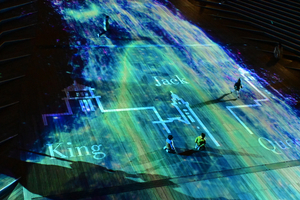

6.大さん橋ホールの屋上から -1

大さん橋ホールの屋上から、前にいた方たちの頭越しにカメラを上げて撮った。何やら大きな鯨の頭のようのものが写っているが・・・

Nikon Z30 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/6秒 28mm ISO6400 )

|

|

7.大さん橋ホールの屋上から -2

プロジェクトマッピングは刻々と変化する。大きな波の上を泳ぐクジラのような姿が見えた。

Nikon Z30 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/13秒 28mm ISO6400 )

|

|

8.大さん橋ホールの屋上から -3

大きなクジラの頭がJackと書かれた上に現れたように見えた。

Nikon Z30 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/40秒 28mm ISO6400 )

|

|

9.大さん橋ホールの屋上から -3

クジラらしき姿は消えてしまった。時刻は15時28分。次は何分後に現れるのだろうか?

Nikon Z30 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/60秒 28mm ISO6400 )

|

|

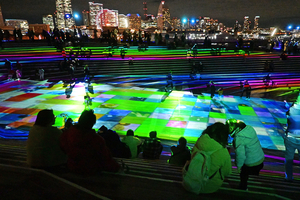

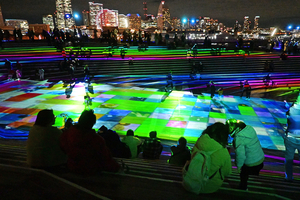

10.屋上広場にて -1

場所を移動した。大ホールの屋上から、野外劇場のスタンドのようになっているところへ移動した。屋上広場のスケートリンクのような野外劇場では、人々がプロジェクションマッピングの光を浴びて、楽しんでいた。

Nikon Z30 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/10秒 28mm ISO6400 )

|

|

11.クジラ現る -1

時刻は17:34。頭を山下公園の方に向けて大きなクジラが現れた。今度は明らかにクジラと判る姿だった。

Nikon Z30 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/30秒 50mm ISO6400 )

|

|

12.クジラ現る -2

投影されたクジラの背に乗った親子が楽しそうだ。

Nikon Z30 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/13秒 50mm ISO6400 )

|

|

13.クジラ現る -3

先に現れたクジラが山下公園の方に行ってしまったが、そのあとすぐにまたクジラが現れた。

Nikon Z30 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/50秒 18mm ISO6400 )

|

|

14.クジラ現る -4

クジラは大さん橋ホールの入り口から、国際客船ターミナルの入口へ向かって泳いでいった。リンクに下りてクジラと戯れる子供たちの声が聞こえる。

Nikon Z30 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/50秒 16mm ISO6400 )

|

|

15.野外劇場とみなとみらいのビル群

スケートリンクのような野外劇場の観覧席の向こうに、みなとみらいの灯りが輝く。

Nikon Z30 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/10秒 16mm ISO6400 )

|

|

16.再びクジラ現る

17:40、今度は逆の、客船ターミナル入口の方向からクジラが泳いできた。

Nikon Z30 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/40秒 16mm ISO6400 )

|

|

17.クジラは2頭

右から小さなクジラが加わった。親子クジラという演出か?

Nikon Z30 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/50秒 16mm ISO6400 )

|

|

18.クジラ再び登場 -1<br>

また大きな別のクジラが右手の大ホールの入り口近くから現れて、客船ターミナルの方へ泳いでいった。

Nikon Z30 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/25秒 16mm ISO6400 )

|

|

19.クジラ再び登場 -2

堂々とした大きな体で客船ターミナルの入り口へ向けて泳いでいった。

Nikon Z30 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/60秒 16mm ISO6400 )

|

|

20.みなとみらい夜景

横浜ランドマークタワーの高層部はライトが消えているように見える。高層階(52階~67階)

は横浜ロイヤルパークホテルだが、2025年3月31日より大規模改修工事のため一時休業中だそうだ。

2028年度にマリオット・インターナショナル「ラグジュアリーコレクション」ブランドとしてリニューアルオープン予定で、改装後も「横浜ロイヤルパークホテル」の名称は引き継がれる予定らしい。

Nikon Z30 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/40秒 38mm ISO6400 )

|

|

21.野外劇場の彩 -1

野外劇場の観覧席がプロジェクションマッピングで七色に照らし出されて、リンクで遊ぶ親子連れはまるでスケートを楽しんでいるようだ。

Nikon Z30 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/40秒 38mm ISO6400 )

|

|

22.野外劇場の彩 -2

今度はグリーンを基調に染められた。僅か30分間だったが、野外劇場で写真を撮っていて、すっかり身体が冷えてしまった。そろそろ退散する。

Nikon Z30 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/60秒 16mm ISO6400 )

|

画像は横浜港大さん橋国際客船ターミナルのHPより

後になってしまったが、文字で説明すると分かり難いので、横浜大さん橋国際客船ターミナルのHPに掲載されていた、大さん橋屋上の写真をお借りした。

横浜港大さん橋国際客船ターミナルの全長は約480mだそうだ。幅は約70〜100mあり、世界最大級の客船も停泊可能な国内最大級のターミナルである。横浜港大さん橋国際客船ターミナルの屋上は天然芝とウッドデッキで整備され、24時間無料で開放された散歩スポットとなっている。

写真の奥(上)が横浜大さん橋国際客船ターミナルの入り口になる。写真はそこから大ホールの屋上まで続く屋上だが、その形状からクジラの背中と呼ばれ、写真奥から交流広場、屋上広場、野外劇場、そして大ホールの屋上へと繋がっている。右手には赤レンガ倉庫があり、左には氷川丸が係留されベイブリッジが見える。大ホールの屋上から眺める山下公園およびみなとみらい地区の眺めは壮観である。